川又氏のラック開発動機 以下川又氏の発言は「」で表現してあります。

「30年以上前からオーディオシーンに注目してきた私が思い起こすオーディオラック の歴史とはどのようなものだったか? 」

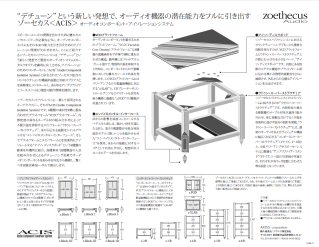

「エポックメイキングな製品は1982年前後のYAMAHAのGTラックだ。」 ※1

YAMAHA GTR-1B 発売当時定価36000円

現行GTR-1000 オーディオラック

希望小売価格:60,500円(税込) 本体重量32キロ 耐荷重120キロ 棚板あたり35キロ

GTラックは

「HiFiオーディオシステムに求められる理想的な音響効果を発揮する、音質最優先設計の重量級オーディオラック」

「それまでの常識を覆す板厚、重量、そして高強度・防振という発想が再生音にどのような影響を及ぼすかを当時のレベルで見事に証明したものであった。」

1998年 衝撃の出来事が起こった!! 1998年は「オーディオラックの常識が変わった年だ。」

zoethecusラックの発売である。三段のzoethecusでは34万円。

1998年9月25日に川又氏はゾウセカスの音を確認した。川又氏の部屋のラックを全てゾウセカスに変更。

zoethecusは

「私が追求しているもの、音像は限りなく小さく絞り込まれ輪郭をくっきりと描き鮮明なフォーカスを結び楽音の周辺に空間をもたらす。」

「その空間に楽音の核心から放射されたエコー感が広大に広がり拡散していくこと。このベクトルに見事に一致した再生音を得ることにラックという存在がこれほど大きく関わっていたということに衝撃を受けたものだった。」

「当時の輸入元であるアクシス担当者の弁によれば、zoethecusの輸入量の八割はハルズサークル会員に販売されたというほどに定着していったのである。」

ゾウセカス製造中止

2005年6月14日zoethecusの廃業という突然のニュース。

製造中止を受け代替品を模索していた川又氏であるが、それに見切りを付けた。

「それだったら自分で開発し作ってしまおう!!」

1.png)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ダイナミックオーディオ5555の zoethecus - ダイナセカス と 後継機 概略

1998 9月 ゾウセカス導入

2005 6月 ゾウセカス廃業

2007 春 H.A.L.C(ダイナセカス)発売

2009 リーマンショック

2011 3.11東日本大震災によりH.A.L.C(ダイナセカス)製造中止

2011 12月 後継 finite elemente

2018 4月 後継 ARTESANIA AUDIO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Project H.A.L.C(ホーク)の開始

開発

川又氏の膨大な開発記述を転記することは不能なので写真のみ掲載。問題ある場合は削除します。

2005年のゾウセカス廃業から2006年12月まで開発が続いた。

2007年 春にH.A.L.Cダイナセカス発売。

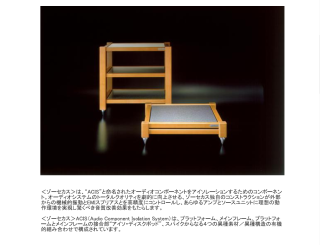

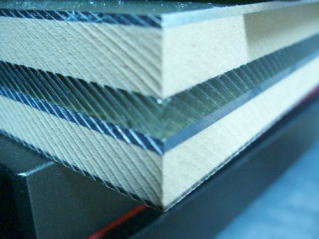

H.A.L.Cダイナセカスの棚板。

開発の中心でもあった棚板。試作品は10種類を超えたようだ。

素材、厚さ、重ねる順序など試行錯誤してこの配列をものにした。

右ゾウセカス。左はアバロン調に面取りしたH.A.L.Cダイナセカス。

右ゾウセカス。左はアバロン調に面取りしたH.A.L.Cダイナセカス。 色は2種類用意。

色は2種類用意。

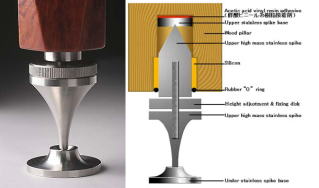

これも開発の肝であったスパイク。この構造も試行錯誤。

棚板とフレームに接する箇所の構造も試行錯誤。

よくぞ研究してくれました!と川又氏に御礼しなくてはなりません。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

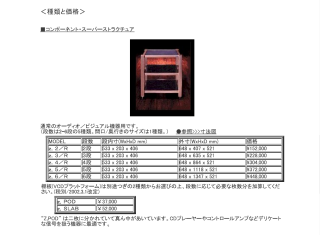

価格表 〔 H.A.L.C.-Pricing 〕 原文はかなり長いので一部のみ掲載。また販売終了品なのでイメージとして御覧ください。

「原材料・加工費等の急激な高騰により、2008年6月1日からやむなく価格改定」

●新製品 “パワーアンプ用ベース” の追加で、ラインナップが更に充実●

製品名 税込み販売価格 仕様・仕上げ

H.B/1M \398,000 一段Maple仕上げ・材質ブナからH.B/1P \480,000 一段Piano仕上げ・材質ブナ

製品名 税込み販売価格 製品名 税込み販売価格

H.C/2M \480,000 H.C/3M \560,000 H.C/4M \720,000 H.C/5M \900,000 H.C/6M \1,030,000

H.C/2C \480,000 H.C/3C \560,000 H.C/4C \720,000 H.C/5C \900,000 H.C/6C \1,030,000

H.C/2B \548,000 H.C/3B \660,000 H.C/4B \850,000 H.C/5B \1,070,000 H.C/6B \1,200,000

ラック各モデルの寸法は、横幅(645mm)と、奥行き(540mm)は共通です。

高さ(スパイクベース使用時)のみ以下の通りです。(仕上げの違いによる寸法差はありません。)

H.C/2・・・・・415mm H.C/3・・・・・655mm H.C/4・・・・・895mm H.C/5・・・・・1140mm H.C/6・・・・・1380mm

棚板 “H.A.L.C-Shelf” のサイズは、以下の通りです。

横幅:525mm ,奥行:420mm ,厚さ:28.7mm 重さ:10.5kg

■製品名の意味と読み方

H.CはH.A.L.'s Consoleの意味。そして、/2~6の数字で棚板の段数です。

末尾のM(Maple)とC(Cherry)は塗装による仕上げの色(木材はブナ)B(Bubinga)は 木材のブビンガであり着色塗装はなしで素材色をそのままとしています。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

我AVルームのダイナセカス

3段

HDDのUSBケーブルがごちゃごちゃしているけれど、右ゾウセカス、左ダイナセカス。

ダイナセカスは2023年4月頃にはうちに来ていたが、2023年秋に床工事を実施してから本格的に設置。

ダイナセカス3段の所はそれまではゾウセカス2段だった。

ゾウセカスより音が悪くなっては元も子もない。

設置して半年。エージングが進んでようやく音が出てきた。

使い始めは音が固かった。

それはそうだ。2段のゾウセカスは10年以上使い込んできて熟成状態だった。

片やダイナセカスはしばらく使っておらず、前オーナーの所でもそうそうエージングは進んでいなかった可能性がある。

設置場所を替えセッティングをやり直すと全ての接点がリセットされるため基本的には原初状態になってしまう。

なので新たな設置場所でのエージングはいつどこにおいても必要なのだ。

最近ようやくダイナセカスの実力の片鱗が見えるようになってきた。

音はゾウセカスより繊細かつ高精細。

音場感(サウンドステージ)の質は良好。

スパイクとスパイク受けの材質、構造による精緻な音の描写は素晴らしい。

設置当初から比べれるとかなりイケる音になってきた。

我AVルームのゾウセカスはステンレススパイク脚の受けはAテクニカの鼠色のスペーサーだ。

このテクニカの鼠色スペーサーは高域に変な色付けがない。

キンキンしない。中域も充実する。ちょっと聴きにはニュートラルな再生が特徴といえば特徴。

スペーサー表面に凹みがないので、横スライド移動時外れることがあるのが少ない弱点の一つ。

我AVルームはここのコンポーネントラックとJeffのアンプ群のラックは全てゾウセカスだ。

今回3段のダイナセカスが入ることにより音色の変化が付くかもと少し懸念があったが、流石はダイナ川又氏の力作。

充分な能力を発揮し始めている。

おそらくフレームの木材、棚板の積層、棚板と接合部のインシュレーターボタン。川又氏が吟味して作り上げた作品の実力が現れている。

今回の設置で、全ての接触部と構造物質においてエージングが必要だし、今現在も常時それは進んでいる。

音が進化し続けるのだ。

これだけ深い実力のダイナセカスの楽しみはこれから!とみた。