plamodel zakki

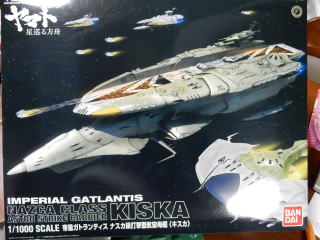

〇20181114 ナスカ 野村トーイ

さらば宇宙戦艦ヤマト(1978年8月)は傑作だった。

アンドロメダをはじめとするメカがすごい。

拡散波動砲はまあ置いておくとしても、設定とかがかなり良い。全員死んでいくのは里見八犬伝風だ。

その中でも、このナスカは特異なデザインで、登場したときはアンドロメダの次ぐらいに格好いい!!と叫んでいた。

緑のモノは、1978-9年頃、野村トーイというメーカーから突然変異的に発売されたナスカ。

この現物は、東日本大震災で津波に逢った母の実家に、物置代わりに私の実家から移動されていたもの。

津波のがれきの下から回収できた一部です。

がれきの下敷きでこれと小さな部品のみサルベージできました。

がれきの下敷きでこれと小さな部品のみサルベージできました。

船体下部の上半分、エンジン(機関部)が無くなっています。

段差の隙間、意味の分からない隙間、などなど開口部を穴あけしていた途中。

電飾を入れて、もしくは奥行きを黒塗りに仕上げる予定でした。

野村トーイはヤマトとこのアイテムだけ出して消えたメーカーだったと思う。

画像を検索するとアンドロメダも出していたようだ。恐ろしいメーカーである。

調べると、ちくたくバンバンとか、ブタミントンというゲームを発売していたようだ。

ブタミントンはバザーで入手して子供たちが小さかったころ遊んだものだ。

野村トーイのプラモデルは当時高価だったので一個しか買えなかった。

後のバンダイのメカコレクションの小さなものは、プラモデルのトップページに掲載してあります。

現在だったら、入手可能なバンダイのキットを使って、この野村トーイを完成(成仏)させる贅沢な方法もあります。

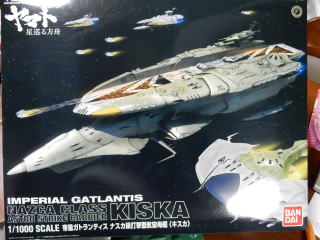

今回新たに入手していたのは、バンダイヤマト2199のキスカ級宇宙空母。

ミニサイズのメカコレクションもそうだったが、艦橋が左右違っている。

ヤマト2199シリーズ。 野村トーイの説明書

デザインパースはほぼ同じ。40年たっているのにね。

やはり精密さ、じわじわ来る感じが全く違う。

サイズ的にはほぼ同じなことがわかります。

バンダイ2199のキスカは、モールド・スジボリが超精密になっています。

部品分割もかなり多い。

現代での入手しやすさは別格です。

野村トーイのを成仏させるために、バンダイのキスカをもう一台買わなきゃならんか?

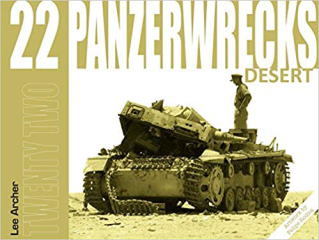

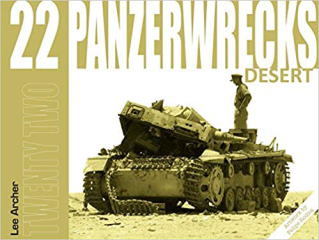

〇20181106 PANZERWRECKS

同タイトルは、WW2中、破壊されたドイツ戦車、AFV、ソフトスキンなどの写真集です。

実際に戦場で破壊・放棄されたAFVを撮影したものなので、記録には残っていない生産型、改修、現地改造車、などの貴重な画像が多く掲載されています。

基本、破壊されたものなので、ドイツAFVファンは見ていると胸が苦しくなるのですが、あくまで研究者として確実に存在した兵器としてのAFVを見るようにします。また巻によりますが、大戦末期のものは、こんな型式が生産されていたのか!という貴重なものが多いのが特徴です。

今回アマゾンで、結構バックナンバーがあることがわかり、大人買いしてしまいました。

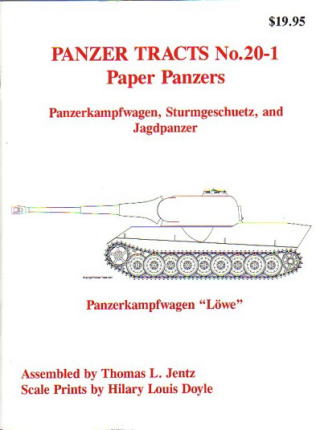

PANZER TRACTS というヒラリードイル、トーマスイエンツの本も面白いですが、大戦末期の実写写真もすごい説得力があります。

今回は、 ぼったくりの販社のものはパス。なんと、第1巻まで入手することが出来ました。

第9巻はぼったくりでパス。

第12巻は品切れ。

他は、22巻までおおむね全巻そろいそうです。

最新版 第22巻

最新版 第22巻

〇20181025 ホビーショップサニー

1973-1975年ころ。私が中学生のころ。プラモ仲間が若干いました。その中で、コカGという友人がいて、プラモをコンテストに出し合って切磋琢磨していました。

そのころは、平にはいいじまホビーしかなく、(大黒屋にキディランドはありましたが、、、)いわゆるモデラ―が好きなマニアックな工具、具材、図書、などなどは東京に行かないと手に入らないと思ってました。

ミリタリーグッズ入手は御徒町アメヤ横丁。ホビージャパンなどでの広告で知った、下北沢のサニーという店に行ってみようとコカGと2人で東京行きを敢行しました。

都合最低2回は行ったでしょうか。

昭和47年開店だそうです。昔はこんな店構えだったはず。現在は、別の店になっておりシャッターが閉まっているのがストリートビューで確認できます。 右の写真は現在もある2階への階段です。こちらはこのままみたいです。

サニーには、薄い銅板、エグザクトのレザーソー、目の細かい金網、見たことのないアイテムがごろごろしていました。

手の届く価格の薄板などを入手してきたのを覚えています。

グーグルマップも、ナビもない時代、よく行ったものですが、その当時は、そんなのは当たり前でした。事前に地図や電話で場所を確認する準備をしていけば大丈夫だったのです。が、東京の電車の乗り換えはとうとう慣れませんでした。

昨日、あるミリタリー雑誌を探していたら、そのサニーが突然現れました。

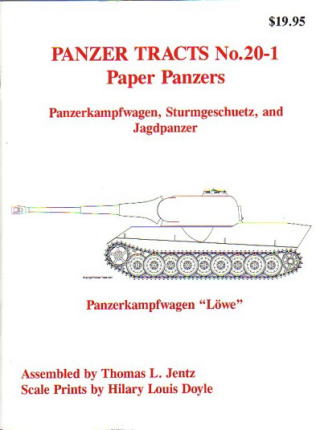

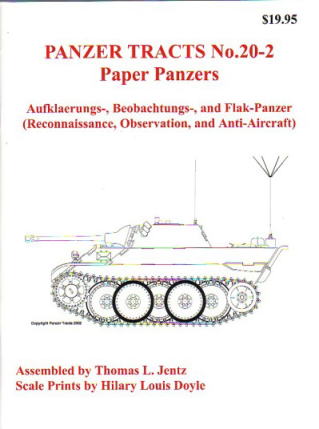

パンツアートラクツという雑誌は以前、フジサンという雑誌サイトでミリタリーものの一環で扱っていたのですが、最近は定期購読のみの扱いサイトに変わっていました。で、ググってみると、複数社がこの雑誌を扱っていることがわかります。

アマゾン日本、アマゾンUSA、日本のA社、そして表示上部の販売事業所にホビーショップサニーが出ていたのでした。

並んでいる雑誌商品を探すと、昔、驚きの眼で店内を探したあの感じを思い出しました。

グーグルのストリートビューで確認すると、一階はシャッターで閉まっていて、階段で2階に上がる作りです。あれ~2階にあがったっけ、、、よく覚えてません。が、下北沢の駅を降りて何か所か角を曲がり出くわす素敵な店、という感じの場所にサニーはありました。

私も年輪を重ねましたので、慎重にアマゾンと価格の比較をしながら、サニーの値付けの安さを確認。ぶっちゃけ、アマゾンUSAより安いサニーの価格設定です。

さっそくリーズナブルな価格の商品を数冊ぽちり。

一日かかって、「注文の品がそろいましたので、代金を振り込んで」、とメールが来ます。どうやらぼられることはなさそうです。

最近、アマゾンのマーケットプレイスで、プラモデルにプレミアを乗せて定価の倍以上で販売するショップに遭遇しました。

私の近所のコジマビッカメの店舗で現物を買った方がはるかに安いのです。

例えば、バンダイのSWメカコレクションのA作品定価600円。マーケットプレイスで1280円(2倍増し)、コジマビッカメで480円(2割引き)

アマゾンでの扱いでなく、中に入っているショップがこのような暴利行為をしていると、必ずしっぺ返しがあります。が、売り切れた商品を投機用に出すショップがあるのも事実。私は、メカコレクションで1080円の値のついたB商品をしょうがないな~、と買ってしまいました。これはしょうがないな~と納得して買ったから良いですが、勝手に送り付けて倍以上の金額を請求する岐阜のS〇堂は許せないな~。注文した覚えがなかったので即返品しましたが、その後トラブルに。アマゾンのカスタマセンターに相談して解決しそうです。

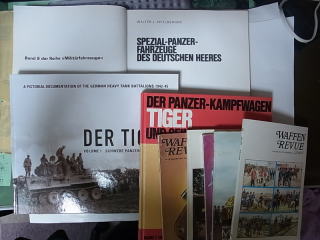

今回購入したのはこういった雑誌です。

このパンツアートラクツは、詳細な記述、豊富な写真図面で楽しめます。グランドパワー、パンツアー、アーマーモデリングのライターさんたちは、この本が出ると、いろいろな新事実が明らかになるので、いわゆるネタ本として、各雑誌原稿の元にしているのです。

また、近年の架空戦車、計画戦車を出しているプラモメーカーもこの雑誌を大いに参考にしています。

E100のバリエーション、マウスの砲塔などはパンツアートラクツが出てからいろいろな商品が発売されてきました。それだけ影響力のある雑誌なのです。

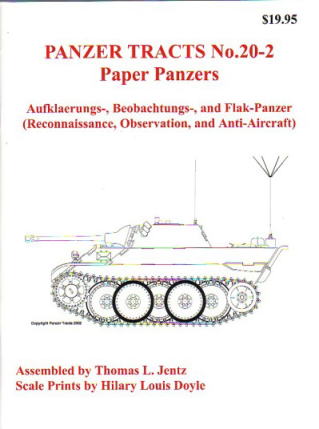

作者がトーマスイエンツ、図版がヒラリールイスドイルです。黄金タッグですね。

残念ながらトーマスイエンツは、2012年12月29日にお亡くなりになっているので、彼の新記述はもう読むことはでません。

© Hilary Louis Doyle 2017

ヒラリーさんはご健在のようです。

ヒラリーさんはご健在のようです。

〇20181024 宇宙大作戦がスタートレックになる日

宇宙大作戦は、関東圏では、1966年9月8日 (1966-09-08) – 1969年6月3日に全部で3シーズン放送されたらしいです。

福島では、福島テレビが、毎週水曜日かに午後4時ころから放送していたと思います。当時は、関東から1週間以上放送が遅れるのはざらでした。さらに、キー局が4つ以上ある関東圏に対し、福島テレビ一局の時代ですから、関東と同じ時間で放送される番組は少なかったのでした。

1966年というと、ウルトラマンが放送された年です。残念ながら、サンダーバードほどのインパクトはなく、1966年の放送はほとんど記憶にありません。

小学校に上がってからみた、福島テレビの夕方の放送は、もしかすると再放送だったのかもしれません。なんといってもビデオがなかった時代。一回見逃すとほぼ見ることが出来ませんでした。

平模型飯島ホビーの旧店舗の2階にスロットレーシング場がありました。そこに、天地をひっくり返したエンタープライズがつってありました。テレビをあまり見ない飯島さんがこっちの方が収まりが良いだろうと、ワープエンジンを下にひっくり返した状態でディスプレイしていたのでした。小学校低学年だった私は、福島テレビで再放送を見るまでは、このひっくり返った姿が正しいのかも、と思っていたくらいです。

根強いファンの後押しで、1979劇場版スタートレック公開。この時点でTVから13年たっていたわけです。

この映画で、宇宙大作戦はスタートレックになりました。

1966年ころは、スタートレックエンタープライズ号は、ミドリあたりから出ていたか、アメリカのトイプラモデルか、いずれも高価でした。

2018年の今、ようやくエンタープライズとクリンゴン戦艦を入手することが出来ました。

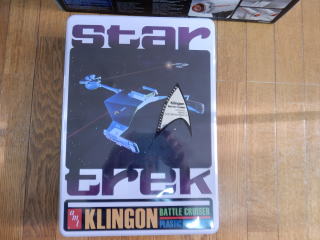

レベルのエンタープライズ号 AMTのクリンゴン戦艦

AMTのクリンゴン艦は、1960年代の品のようで、ポンせんべいのようなモールド。

クリンゴン艦の箱は、なんと缶箱。雷おこしみたいな缶箱なのでした。缶箱のプラモデルは初めてです。

比較のためにバンダイメカコレクション宇宙戦艦ヤマトの箱を置きます。 クリンゴン艦は古い型を使っているようです。

エンタープライズ、クリンゴン艦とも約600分の1らしいです。

レベル

レベル

TV版エンタープライズ

レベルのエンタープライズ号は、御覧のような最近の精密なスジボリ、モールドで質感が高いです。

このように穴が開いていると電光を仕込みたくなります。

ワープエンジンの先っちょがクリアパーツのようです。ここに回転メカと電光を仕込むとかっちょ良くなりそうです。

最近スターウオーズのプラモデルがすごく充実してきています。

バンダイプレミアムの72分の1ミレニアムファルコン。電光、音響付きの優れものは購入済み。

そのほか、なんとロシアのメーカーから巨大なスターデストロイア電飾付きのものが発売されていましたので、発注しました。

また、メカコレクションで、ブロッケードランナー、EP4冒頭でレイア姫が逃げているあの船、が11月に発売されます。ミレニアムファルコンやブロッケードランナーを収容しちゃうスターデストロイヤーの腹の収納庫。これをジオラマで作りたいですね~。

いまや、バンダイがすごい勢いでプラモデルを作りまくっています。これもガンプラが売れに売れて余裕があるからできる商品展開なのでしょう。

バンダイは、スターウオーズのほか、宇宙戦艦ヤマトも大量に商品展開しています。

1978年8月公開のさらば宇宙戦艦ヤマトは私が受験生の時の映画。東京に試験関係で行ったとき、電車の待ち時間で尻切れで見ました。これがヤマトの最高傑作となったのは後程の歴史が証明したのですがそれはさておき、でてくるメカがすごかった。

宇宙戦艦ヤマトは松本零士のオリジナルデザインをスタジオぬえ起こしたもの。

さらばでは、ヤマトを凌駕するアンドロメダが登場。このデザインがめっちゃかっこよかったのです。当時のバンダイのプラモはデザインが今一。ガンダムもそうでしたが、ガンプラ黎明期のバンダイという時代でもあり仕方がなかったかもしれません。

それが、ヤマト2202まで進化。プラモデルもリメイクで段違いに良くなっています。別ページに掲載してある空母ナスカ。

出来が全くちがいます。

それが大きなものになると差が際立ってくるのです。勢いのあるメーカーはここのところがすごいのですね~。

〇20181015 モン タコム ライフィールド アミュージング ホビーボスがドラゴン トランぺッターを脅かす

トランぺッター、古くはイタレリが得意としていた試作、計画、架空戦車を、アミュージングホビーやホビーボス、さらにモンとかタコムがどんどん出してきます。

これまではガレージキットの域を出なかったアイテムがインジェクションでどんどん出てきます。

すると、またまた作らないキットの山ができていくわけ。

今回は16トンのジブクレーン。ティーガーの砲塔をつるして整備するシーンで有名なあれ。

VK3001Pはこれから発売。

VK4501Pポルシェティーガーの初期試作車版がこれから発売。

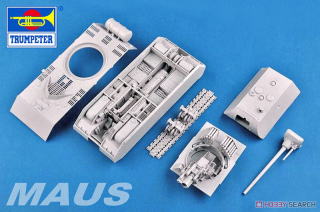

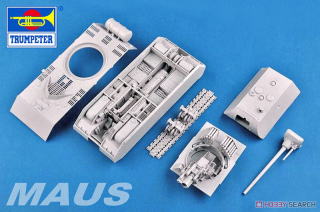

トラぺからは、インテリアありのマウス新金型がこれから発売。

なんともすごい世の中になってきた。

ポルシェ博士のフィギュア付き VK3001 Pがキット化されるとは、、、この砲塔は架空。

クレーンも。

トラぺのマウス。2018年12月末発売予定。

トラぺのマウス。2018年12月末発売予定。

残念ながら車体は、クビンカの1号車のものそのもののようだ。車体機関室上部の跳弾板がないタイプ。まあ、それくらい自分でつくれ、ということだろう。

インテリアは写真のような仕上がりらしい。これは期待がもてる?

給油口の跳弾板はオプションで入らないだろうか。少し期待しちゃいます。

〇201808 購入キット

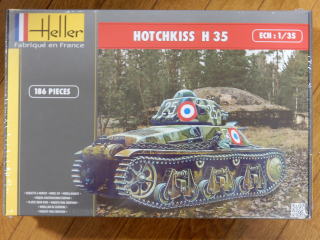

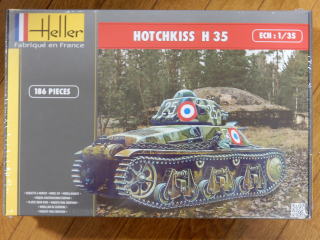

ホチキスH35 エレール

最近新規でH35を購入しました。実は、ストックに同じものがあって、1980年のものと箱に書いてありました。

2018年版

2018年版

1980年版

1980年版

左が2018年版。型は同じようだ。

左が2018年版。型は同じようだ。

こんな具合です。

型は同じです。

フィギュアとか1980年版は色が違いますが、2018年ものは一色。フランスは物持ちが良いか?日本でも、田宮のモーターライズをMMに変えた商品は、多くが現行品である(再版含む)ことを考えると、プラモデルの息の長さがわかります。

FLAK41 ミュージングホビー

おまけに1943年の計画戦車までついてくる。

おまけに1943年の計画戦車までついてくる。

カラーの説明書。

カラーの説明書。

FLAK41

おそらくインジェクションキットでは初めてのもの。

WW2では登場時期が遅かったため、活躍が見られなかったが、傑作対空砲であることは間違いない。

口径長をL70(つまりクルップ)より長いL71とし、砲耳を砲尾より後ろに設置。全高を抑える工夫をしている。

対戦車砲(PAK)に改造して戦車にも搭載された。

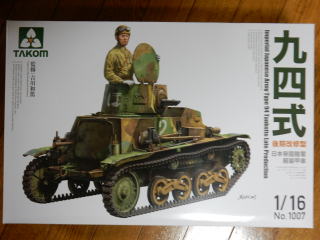

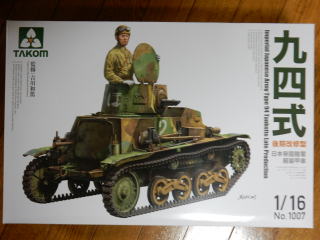

タコムの16分の1 日本軍 94式軽装甲車

35分の1の約倍のスケールでありながら、売価5000円くらいで、かわいい大きさ。

これは早く作ってみたい。フィギュアは別売り。

実車は、おそらく前述のM3シュチュアートよりも小さいと思われます。

〇20180702

最近タコム、アミュージングホビー、トランぺッターなどの架空戦車、計画戦車などを購入してきました。

そんな中、田宮の新製品情報が。

M3 スチュアート。

MMオリジナルはNo.42(1976-7年頃)

今回は、MM No.360。

オリジナルはとってもかわいくて、その当時流行りだしたドライブラシがとてもよく合うアイテムでした。

その当時のダブルピン仕様の米軍のキャタピラーは、本来のリンクの場所ではなく、履帯面と同一のところにリンクを作ってあって、気になる人は、いったん切り取ってつけ直す荒業を実行する、なんてこともありました。MMオリジナルスチュアートは、履帯だけが不満でしたね。

さて、今回その履帯もちゃんと作られていて、さらに昨今流行りの精密ディティールがかちっと決まったこの新作を思わず仮組始めました。

カット面が平滑なニッパーを入手したので、その切れ味確認の意味もあったのでした。

カチッとパーツが合うので、流し込みタイプのセメントで接着。

カチッとパーツが合うので、流し込みタイプのセメントで接着。

さくさく組める感じがさすが田宮。ちゃちゃっと組んで塗装で遊ぼう。

とりあえずアフリカか、ソ連軍か、はたまた捕獲戦車に仕上げるか。いろいろ楽しみですね~。

○201710月

フジミのウルトラホーク72分の1。

ウルトラホーク1号は72分の1かもしれない。比較で、72分の1のマウス。長谷川の72分の1ビートルを並べます。

ウルトラホーク3号の腹部には、マグマライザーが収容されるので明らかにサイズ違いでしょう。マグマライザーはマウスより大きいのですから。

おそらくウルトラホークと同じくらいの機体長ではないでしょうか?

フジミのマグマライザー封入のチラシより

フジミのマグマライザー封入のチラシより

これは、ウルトラホーク3号に収容されている(と思われる)マグマライザー。

後部の履帯は、円谷特撮では61式戦車に使われていたもの。コクピットのガラス窓を見るとおそらく同スケールっぽいところから推測すると、スケール的には61式の約2倍の車体長があると思われます。

ウエーブのメーザー殺獣光線車

このアイテムがインジェクションで出る世の中になるとは。

〇20170819 なんと1年空いてしまいました。

この間何もやってなかったというわけではありません。フェイスブックへの書き込みがメインになっていました。

ただ、FBは、奥深い趣味の世界にはあまり適しません。というのは、FBの普通の人々は、SF、バイク、特撮、オーディオ、ミリタリー、プラモデルなどについてそれほど深い思いを持っているのではありません。いわゆる素人レベルです。そこへ、専門的なディープなお話を書き込むと、浮いてしまいます。

オートバイは、7月末に車検を受けました。8月の初旬にバッテリーを交換しました。5月、8月にツーリングをやりました。

自転車は、ラグビーの練習が無い時メインで、乗っています。

プラモデルは、主にホビーサーチ(新発売、予約、など)、発売済みのものはアマゾンから購入しています。

アマゾンは、経営努力していると思います。送料無料で3割引き位を実現しています。これでは、街中のプラモデル店は経営が厳しくなります。実際、ホビーサーチでは、購入金額により送料がかかり、具体的には2000円以下ですと、街中商店で買うのと変わらなくなる価格帯があります。

いわき市平の私のソウルショップ飯島ホビーでは、6年前からバンダイ、タミヤ10%引きをやってました。

郡山のヨドバシカメラでは、30%位値引きすることもあります。20%は通常の値引き設定です。足代を考えるとそうそうはいけませんが、高額商品の場合は、郡山まで行っても良い時があります。

このように、趣味の品もネット販売がかなり強力な世の中になってきています。

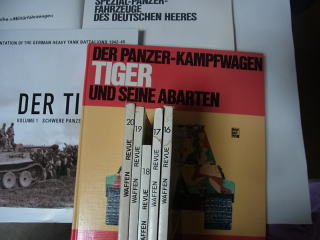

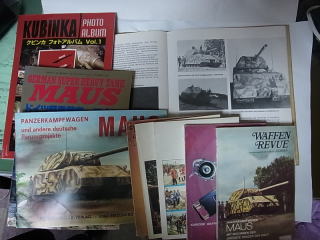

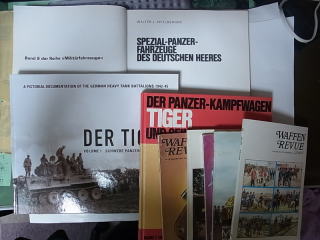

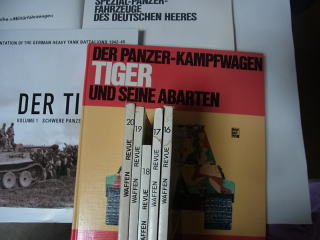

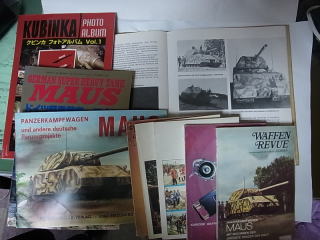

○20151010 Waffen Revue Nr.18

17歳から足掛け38年間探して来た、ヴァッフェンレフュー18号を入手しました。

バッフェンレフュー16ー20の5冊は、ドイツ超重戦車マウスの連続特集でした。その当時、西山洋書か、日本図書研究会か、どちらかから購入。当時18号だけ歯抜けで、入手困難でした。その後、ホームページなどでも探していることを告知していたのですが、最近のグーグル先生のおかげで、色々な本を検索することができるようになりました。

パンツアートラクツ、パンツアーレック、など検索すると、欲しい本がかなり見つかります。ふと、waffen revueはどうかな、とググってみるとなんとたくさんヒットしてきました。

ドイツアマゾンのサイトに、この18号が出品されていました。時は、シリアからの難民がハンガリー経由でドイツに押し寄せている時期。同じころ、ドイツ郵便がストライキを起こしていた頃です。数週間まえ発注のDer

Tiger Vol.1が数週間ほど時間がかかってドイツから来たのでした。

ドイツアマゾンに登録しようとすると、ドイツ国内の銀行口座作成または、ドイツのクレジットカードを設定しなければなりません。登録を途中で投げ出しました。

日本アマゾンにもあるのですが、アマゾンにショップが出店しているケースがあり、それはマーケットプレイスと呼ばれています。で、ドイツアマゾンのこの雑誌の出品者に、直接メールを送ることにしました。メール送信後ドキドキした数日後返事がきました。

相手は、個人で、雑誌をドイツから発送するのは構わない。約30年前の雑誌ですから、400円くらい。(3ユーロ)なんだけど、送料が15ユーロ位かかるけどよいか?というものでした。

もちろんOKと、即返事。もちろん片言の英語メールです。

でも、肝心の決裁方法の良いアイディアがない。昔、海外トレード経験のあるOさんに相談。少し多めのドルで送っちゃえば、エアメールで。とのこと。うまくいくかどうかわからないけど、30ドルをエアメールで送っちゃうことにしました。本当は良くないことなんですが、海外とのやり取りをした人のお話ですので、ある程度成功確率がある、という事でしょう。

エアメールで代金+α送るけど良いか?のメールにOKの返事。初めて地方銀行T銀行でドルに換金。国内金利を考えると法外な%の手数料を取られました。まあ、これも勉強。

エアメールを送り、ああ~、失敗だったか?3000円ロスったか?と半ばあきらめかけたころ、現物がはるばるドイツから届きました。

ドイツからの郵便物。 雑誌だからメール便風で良かったのですが、箱入りでした。

もう直接ドイツの方とやり取りをすることはないと思いますが、お礼だけはしなくては思い、御礼の雑誌完全取り揃えの画像をつけ感謝メールを送りましたが、返事はありませんでした。

いろいろお世話になりました。

ドイツ語本 この画像をつけてお礼をしたのですが、、、

マウス本

マウス本

38年くらい前、写真を詳細に分析。主に、装甲坂の継ぎ目、破断面、溶接面の検討の結果、どうも、マウス完成車は3台あったのではないか、という結論を、私が当時ひこう船のマスターmoney氏に話したことがありました。

その後の文献はすべて、2台説でした。ある文献には、3台目(砲塔も)作られ動作状態までいったが、作っても戦局に寄与しないという事で、完成車をばらばらに分解したとありました。

それにしても、クルップ工場に置いてある、車体に351453番のハル(車体)が、3両目の車体だとすると、完成車になったときまで、この番号が書いてあるかどうか、はなはだ疑問である。

車台番号は普通0からではなく、1から始まるからおそらくこの453番が3台目なのでしょう。3台目説は、かなり難しくなりました。クルップの車台の溶接面のクローズアップがあれば、かなり問題が解決するのですが、残念。

○2010505 実家より回収品

私用で実家に行った折、昔のプラモを若干回収してきました。

左、タミヤのメルカバ、M1、ニチモのティーガーⅡ、フィギュア。

左、タミヤのメルカバ、M1、ニチモのティーガーⅡ、フィギュア。

右 モノグラムの262、大滝Bf109G-6、レベルのXwing、タミヤの零戦21型、バンダイスカイダイバー、ヤマトメカコレ。

のはずだったが、なんと大発見。高校―大学の春休みに、一気に作った渾身の作品が2点出てきました。震災ごみ、津波で無くなったとばかり思っていたものです。一つはトミーイタレリのホルヒkfz15。もう一つはニチモのロイヤルタイガー(ティーガーⅡポルシェ砲塔)です。

ホルヒはヤマトのメカコレの箱に、大学生の時、丁寧に箱詰めした姿で入ってました!

トミーイタレリのホルヒkfz15は、当時からタイヤのゴム樹脂がプラを溶かすので有名でした。

1979年の当時は、タイヤにラッカー塗装、プラ部もラッカー塗装をしていたので、数年は大丈夫でしたが、さすが36年も経つとご覧の通りタイヤがプラを溶かしてしまっています。

4輪サスペンション可動。ステアリング可能(ハンドルリンクはしません)

この当時で、今のいわゆるフィルター技法とか、隅入れ、はご覧の通り手を入れてやってました。

バフのドライブラシも専用筆で。

ステップ部の□の開口部を見てください。 幌は、何か(ティッシュペーパーにパテかな?)で再現。

とにかく小物を凝って作ってました。車中にライフル立てあるのを発見。実際にライフルを装着できるようにしてあります。

方向指示器も飛び出すようになっています。

キットにない、背もたれのクッション。シート部はビニール系の感じを出しました。

キットにない、背もたれのクッション。シート部はビニール系の感じを出しました。

いずれにせよ、震災を乗り越えてきたので、各部にダメージがあり、さらにタイヤ樹脂がプラを溶かしているので、大幅な手直しが必要でしょう。

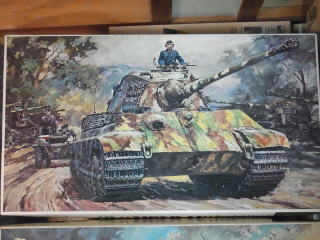

ニチモのロイヤルタイガー(ティーガーⅡポルシェ砲塔)これも1979年高校―大学の春休み作成。

これは、タミヤのM1の箱に入っていました。(なぜ?)そもそもM1は、大学SF研究会で8ミリ映画アタックオブザパワードスーツ用に作成したもの。M1が最後に作った戦車模型になってしまっています。

当時、ポルシェ砲塔は、ニチモしか出しておらず、形状も良かったのですが、敢えて側面形をいじり、下に向かって丸みを落とすような改造をしました。今見ると、その改造のせいで照準器孔が下を向いてしまってます。

とにかく、これも凝りました。何作かツィメリットコーティングの習作を作り、その後これを作りました。

牽引ワイヤーは、銅より線。アフターパーツが無かった時代に、各ねじの羽部を再現。

キャタピラーはたぶんタミヤの物。ニチモのはモーターライズ用の物であったため交換。

装填手ハッチは可動。L字型の簡易照準棒は失われています。

MG34の銃口開口部のエッジを薄くしました。これも可動。 車長ハッチは紛失しています。

コンテストに出したときは、このポルシェ砲塔で、この迷彩パターンはないんじゃない?とか言われましたが、まあ、良いでしょう。

イメージはメイイールカンで演習の戦車教導師団のティーガーⅡです。これが、Dday後西部戦線で戦っているという想定です。あの有名な林の街道でヤーボを気にしながら行軍、補給しているあたりの図です。

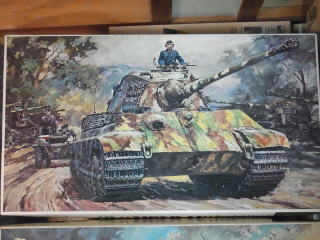

今見ると、タミヤの白ベース背景の箱画と対局をなすニチモの箱画。

(タミヤは、リモコン系や25分の1キットなどで背景付のものがありました)

高荷画伯の作品です。

かっちょ良い! タミヤもそうだけど、キットに入ってないものが描かれていると、アメリカでは、訴えられる事があったそうです。

たとえば、左側のシュビムバーゲンなど入ってない、詐欺だ!と言われそうです。

タミヤの25分の1ロンメルかパンサーあたりで、戦車手前に機関銃チームが書いてあったのに、訴訟沙汰で、箱画が改修され機関銃チームが消されたこともありました。

だからタミヤは白背景になったのでしょうね。

二本松バイパスの宮脇書店が、なんと2月28日付けで閉店していました。

アダルト、ミリタリーものの品ぞろえがとてもよく、好きな書店でしたが、残念。

また、岩瀬書店方木田店では、昨年暮れあたりからグランドパワー誌を見なくなりました。

先日店員に聞いてみると、売れないので取るのをやめた(10月頃から)そうだ。岩瀬書店のコンビニ化がますます進んでいる。当たり障りのない本しか置かなくなる=結果的に買うものが無くなる。という困った図式です。

仕方がないので、インターネットでグランドパワーのバックナンバーを注文しました。フジサンは使えます。これが10%位割り引いてもらえるともっと嬉しいのですが、、、高望みし過ぎでしょう。

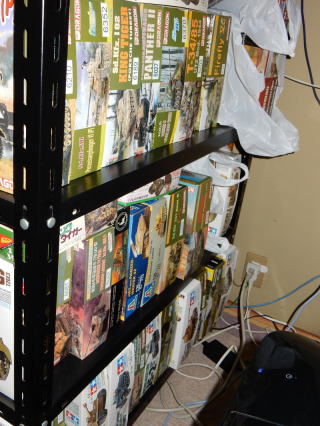

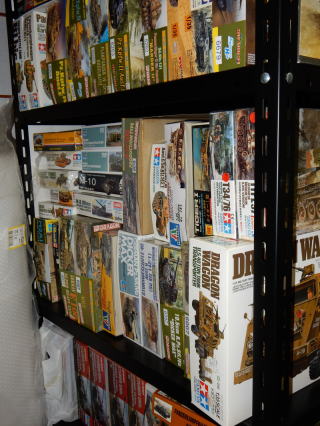

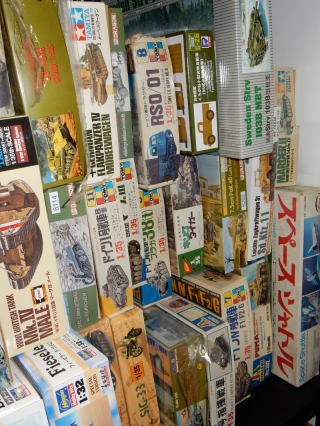

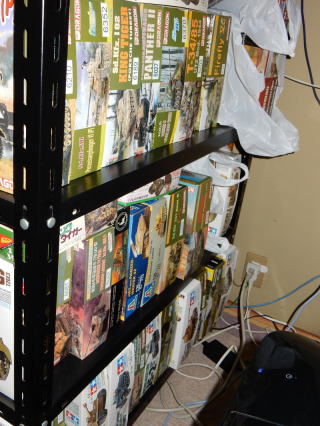

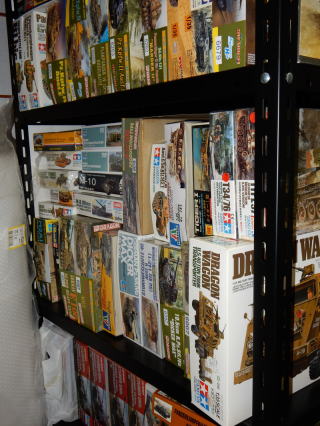

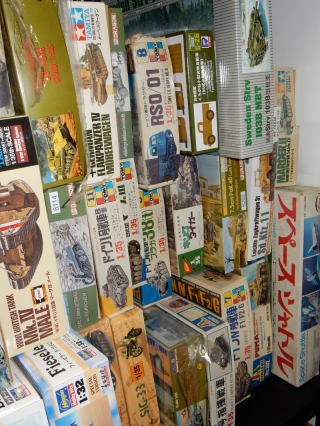

○20150325 自宅模様替え

これまで、庭の物置に保管してあったプラモデル群を、自宅の一室に移動しました。

マックスのドラゴンワゴンもあります。

マックスのドラゴンワゴンもあります。

トミーもの。

トミーもの。

72分の1のマウスがいつの間にかたくさん。

ラックの上にはエッシーの9分の1ケッテンクラート(ハセガワ)。これは、平のひこう船から展示用に作ってくれと言われもらったものだが、シャーシ部分の歪みがひどく、その当時(1979年ころ)根性が無く、そのまま、ここまで来た一品。

その他、ドラゴンのレオポルド、カールもおいてあります。作れるか?

1970年代からのコレクションで、一部津波で流され、回収したものも含みます。

最近の架空戦車のリリースは、30年前からは想像もできない豪華さです。

タミヤ模型研究室助手さんのラインナップから比べれば小さいですが、これらキットを昇天させるためには、さっさと作り始めなければ間に合いません。

中高時代の作品は、3.11震災の時、実家で廃棄されてしまいました。

もう少し、実家にキットがありますが、回収できるでしょうか?

○20150225 なんと1年経過

前回の書き込みからなんと一年が経過していました。

前回のカラーVK3002DBも衝撃的でしたが、その後、flickriver.comには訪れていまして、このほかにも驚くような新ネタ、掘り出し物がかなりありました。

以前日本の写真集に2枚ほど紹介されていた、ポーランドの川から掘り出されたパンターA型。車体上部側面に左右に何らかの用途の基部が3個ずつついている車体の別画像。砲塔もあったようです。これは、どこかに運ばれてレストア用に使われたようです。

以前の雑誌写真(*)では、A型かD型かわからなかったが、これで判明。

以前の雑誌写真(*)では、A型かD型かわからなかったが、これで判明。

この基部は、反対側のは、丸い凹みになっており、何の用途に使ったか不明のまま。どなたかわかる方は筆者までご連絡くださいませ。

(* 2015年4月6日追記。 パンサーモデルフィーベル、モデルアート5月号臨時増刊、1995年5月31日初版。46ページに紹介のポーランドの川から発見されたパンターの記事あり。)

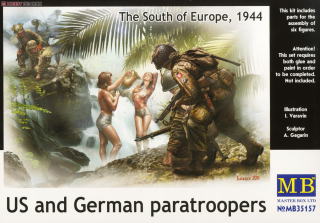

マスターボックスから、35分の1フィギュアで初の女性ヌードキット発売。これがまた素晴らしい出来。

しばらく欠品でしたが、2月初旬にゲットできました。

しばらく欠品でしたが、2月初旬にゲットできました。

○20140127 掘り出し物!

http://www.flickriver.com/photos/deckarudo/popular-interesting/

このflickriverのページは、個人写真から映画のヒトコマまで、WW2ミリタリー写真が満載のホームページです。

昨日、久しぶりに訪れ、写真を漁っていたところ、とんでもない掘り出し物を見つけました。

これまでも、VK2001 ルックスの傾斜装甲板プラン、カラーのVK3601 などいろいろ掘り出し物はありました。今回は、、、

VK3002DBの戦後写真

工場の前に引き出されたVK3002DB。工場内に放置された写真しかなかったが、もう一枚、それもカラーでの出現が驚き。

工場の前に引き出されたVK3002DB。工場内に放置された写真しかなかったが、もう一枚、それもカラーでの出現が驚き。

工場内では向かって左側においてあった3号?と思われる車体が今度は向かって右側においてある。本当にさび防止塗料で塗ってあったのだ。

写真は不鮮明で、肝心のリーフスプリング式といわれている懸架装置の部分が見えないのが残念。

ベルゲティーガーと呼ばれた改造ティーガー

これまで、ベルゲティーガーと呼ばれた、回収型ティーガーは、数枚の写真しかなかった。

これまで、ベルゲティーガーと呼ばれた、回収型ティーガーは、数枚の写真しかなかった。

今回は、なんと車体前部がはっきり写っているものが出てきた。

車体前部中央になにやら基部が。

また車体前部上面に棒状の工具?パイプの先に両側に飛び出した鉤のようなものがついている部品も初出。

これらは、砲塔前面の例のクレーン基部と連動するクレーン(といわれる前に突出したパイプ状の棒)に装着、連動するものなのだろうか?

周辺状況、車体に乗ったケーブルなどで、既出の回収型ティーガーと同じ車体であろうと推測できる。

これは歴史的な写真だと思う。

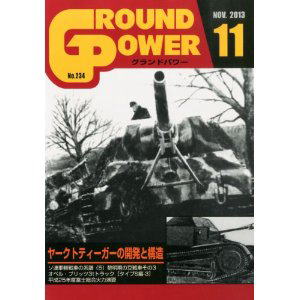

○20131111 グランドパワー11月号

ヤークトティーガー特集

ヤークトティーガー特集

ドイツの戦車の写真、資料は、1970年代には文林堂の冊子くらい。それと時に発行される写真集くらいしかなく、ドイツ戦車の情報はいずれ枯渇する石油みたいなイメージがあった。しかし、2013年(1970年代から40年)、戦後68年経っても新資料が登場してくる。ヨーロッパ(ドイツ)はすごいお国なのだな。(同じ敗戦国の日本が写真も原資料もほとんどないのとは対照的。最近は戦車隊の写真が発掘されたが、、、)国というより研究家の問題か?バルターJシュピールベルガーの原書を大日本絵画が日本語版にしてくれて発売。このシリーズも超凄い資料。2012年12月亡くなってしまったトーマス・イエンツ氏が、1次資料の発掘に尽力、素晴らしい著作を残してくれた功績に感謝。

今回のグランドパワー2013年11月号も、最近発表された1次資料を元に記述が進む。最近のグランドパワー後藤仁さんの文章は、変換ミスが多くなっている。(一時期のアーマーモデリングほどはひどくないが)。今回の文章には翻訳の仕方が違う個所も2か所くらいあった。

いずれにせよ、ドイツ語や英語を日本語にしてもらっているので文句は言えない。

今回の記事では、新事実がいくつかあり、その中では、ポルシェサスの車両が10台ではなく、11台とか、完成した車台(筐体)の数が110を超えていて、メーカーから製造会社へ全部納入されているので、今まで言われてきた88台ほどの生産数ではなく、もっと多かった可能性が示唆されている。

また、12.8センチL70仕様のヤクトティーガーは、車体がティーガーⅡのまま、しかし、転輪配置が、表に出ている転輪と後ろ側の転輪配置が逆。また、これまで言われてきた、後座量が大きいので機関室上部に戦闘室を延長、というのではなく、(後座量はあまり変わらなかったようだ)列車輸送時、あまりに長い砲身を機関室上部にスライドさせて、車体からの突出量を減らして輸送するための延長であったことが判明した。

1944年2月に生産初号車ができたのにもかかわらず、実際の生産が、DD後の1944年7月以降だったというのも残念な事態であった。その事情も少し書いてあります。

○20130629 グランドパワー7月号

エレファント特集

エレファント特集

最近では、一番力が入っている特集記事。若干変換ミスや誤入力など編集ミスが目立つ。内容は、パンツアートラクツや、653重戦車大隊戦闘記録集など文献をわかりやすく歴史順に並べた力作。

エレファントのみではなく、VK3001 PやH、VK3601P,H、さらに、VK4501P、Hを解説。VK4501Pがフェルディナントに改造された経緯や、改造台数、配属先など詳細。

フェルディナントの排気管のある場所、形状などは依然不明のまま。アバディーンにあったエレファントなど何回も取材されているのに、張り出した車体側面下面にあるはずの排気部分画像が一枚も紹介されたことがない。稼働中のエレファントの画像を見ても、側面、キャタピラの上に白煙が上がっている画像もない。

VK4501Pでは、機関室後部、モーター排熱グリルの上部に、ガソリンエンジン排気を出す部分も一緒になっていて、そこから白煙が出ている画像は多い。

昔、VK3601Hのカラー画像をサイトに掲示している人がいた。その頃は、着色ものの動画でオレンジ色さび止め塗装着色の作品があり、私はそれに刷り込まれ、そのサイト管理者に「この色はちがうんじゃないか?」とメールしてしまったことがありました。最近、別サイトに、VK3601Hのカラー画像があり、これはジャーマングレーのような暗い色。こっちの方が適正なのではないか、と考えるようになりました。以前変なメールを受け取った管理者様ごめんなさい。私が見ていたカラー着色動画の方が胡散臭かったのです。失礼しました。

これは、オキサイドレッドではないわなあ~

これは、オキサイドレッドではないわなあ~

○20130608 自衛隊隊員募集

自衛隊福島地方連絡部のポスター いまいち抜けきっていないところが福島っぽい。JDFの女の子キャラの方が洗練されていますね。

○20130517 最近購入キットを中心に

ドラゴン、トランぺッター、ホビーボス、アミュージングホビー、MB、などなど、これまで、自作、ガレキの世界のアイテムがインジェクション化。

トランぺッターは架空戦車シリーズが続いている。ドラゴンは他社とのアイテムバッティングお構いなしに、計画戦車、架空戦車など精力的にリリース。

VK4502Pは、図面のみの計画戦車だが、前部砲塔、後部砲塔型が2社から出た。おやぢは、エレファント(フェアディナント)と、ベルゲフェアディナントから、VK4502への移行型試作が絶対ある、と考え、制作中。

タミヤは動く戦車、パンターを新発売。残念ながらキャタピラはポリ。サスペンションも固定。

ドラゴン、RSOは、トミーの製品と比較して見た。やはり、昔からのトミーの弱点キャタピラの差がある。

トランぺッターのEシリーズは、架空戦車であり、いい加減、適当で構わないのだが、それなりに「もし作られていたら」を表現するキットになっている。ドラゴンEシリーズのE100は、別項でも取り上げたが、サイドスカートの分割、スカート先端の形状、砲塔リングの再現NG、など昔のキットにありがちな欠陥もあるが、形になっているという大きな利点もある。

トランぺッターのE100は、生産型ヘンシェル砲塔のような砲塔をモデライズ。こちらの方が、合理的だろう。

アミュージングホビーは、さらにモックアップしかないような戦車も製品化。VK7001レーベ。計画時期から、転輪は、鋼製転輪ではなく、ティーガー1のようなゴムリム転輪の可能性が高い。

同様に、VK3002は、履帯、転輪ともパンターのものより、VK3001の履帯に、転輪の方が合理性が高い。(もちろんこれは妄想)現物(写真)がないので、空想は自由だな。

同様にVK1602レオパルトも、開発時期は、ルクスに被るわけで、VK1601系よりは後。明らかにパンター(1942年9月)の車体を短縮した図面であった。でも、パンターの生産を阻害してまで偵察戦車をつくる余裕はなかったし、武装も5センチ砲でダウングレードでは、パンター車台にする必要も薄い、ということだったのだろう。5センチ砲は、2号戦車系列で十分というわけだ。

トランぺッターE50 は、ディスクスプリングの懸架装置。2枚重ねのティーガー系鋼製転輪のイメージからするときゃしゃに見えてしまう。でも、ヤークトティーガーのポルシェサスは、一枚の転輪のセットで70トン以上の重量を支えている実績があるので、あながちきゃしゃだからダブルに設定替えは必要ないようだ。砲塔は、パンターⅡのラインメタル製砲塔デザインを採用している。

E75も、同様にディスクスプリングの設定。砲塔は、ティーガーⅡ砲塔に、測距儀を設定したプランの砲塔。E50 、E75 とも同様の車体前面上部の傾斜角のため、前部機銃の設置は難しいかも。できるとすれば、パンターDのような機銃口になるか?もしくは、砲塔に機銃を取り付けるか、などと歩兵対策は行われた可能性はある。

200分の1スケールで、比較用スペースシャトルと、バルキリーとYB49。

1000分の1ガミラス艦隊。

ファインモールドの89式戦車は、アーマーモデリングの付録。製品化しない、という触れ込みだったが、ガルパンでOK!となった。

sdkfz254装輪装軌装甲車など、数葉の現地写真しなかったような車両までモデライズ。

レーベ(VK7001)は、架空戦車。モックアップのみの戦車をキット化。砲塔は、VK7201と同じスタイル。1942年のドイツに70トンの車体を動かすエンジンはまだなく、おそらく航空機用エンジンが想定されていた可能性がある。キットは、大排気量エンジンを収納するためエンジンデッキが一段盛り上がったモックアップのデザインを表現しています。どちらが先か不明ですが、このVK7001

のデザインは、ソ連のIS2に似ていますね。IS2は46トン程度なので、コンパクトにする設計はソ連の方が徹底していた、ということでしょうか。(携行弾数が少ない、、、)

○201302 MMWS号

ミリタリーミチュアワークショップ

ミリタリーミチュアワークショップ

なんと土井さんが編集参加。祝復活!

ジェリカン実物のカラー写真満載。これはいける。

○20121214 アーマーモデリング1月号

記事中、青木けいいち氏の作例がぴか一。マスターボックスの民間女性と子供と、ドイツ兵のジオラマだが、その作り込みが超絶。髪の毛再現をやっている。女性の髪は100円ショップのぬいぐるみの毛、らしい。子どもの帽子からはみ出た髪は鳥の羽だそうだ。顔の表情、目の表現など35分の1とは思えない仕上げ。サランラップでマフラー再現。衣服しわはサランラップではうまくいかなかったらしい。さらにサイドカー付バイクも金属線やらでの工作で、超絶ディティール。MG34などとても35分の1に見えない。(でもAMの購入には至りませんでした。)

○20121212 123並び

PG!

最近、ネットで模型、雑誌などを探す日が続いている。この前は、買い逃したパンツアーグラフの17号を見つけ、速攻購入。

パンツアーグラフ17号は、2009年11月。1990円であったが、密林では1500円ほど。新品もので送料込みでこの値段は納得。

金子辰也編集のこのプラモラブな雑誌は、次の18号で休刊。17号を改めてみると、「新生」を銘打ってあるが、残念ながら及ばずだった。

2009年11月号のこの頃は、新製品田宮マチルダ。ファインモールドの5式戦車。サイバーホビーの8トンハーフトラックなどが発売されていた時期だ。

自分の仕事環境が激変し、本屋すら忙しく回れなかった頃で、毎号購入していたパンツアーグラフを買い漏らしていたのだ。

今改めて見ると、編集者によって雑誌の出来上がりが左右される、ということがわかる。アーマーモデリングも土井編集長のころは面白い紙面であった。AM後期には、校正を外国人にやらせているような誤変換文字が多発していたAM。

パンツアーグラフは、創刊時、金子編集長が、大判の写真を使い、模型を大きく見せることを主眼に紙面つくりをしていくと言っていた。17号も、新生というだけあって、工夫を凝らした紙面であった。実車写真と模型を交互に掲載するというスタイル。こうでなくちゃ。

ハセガワの息子のエッセーや、カンプのメンバーのエッセイなど、本当に模型を好きな(愛している)人が作った雑誌なのだ、と振り返りながら確認。

ガルパン!

少し前、アニメ女子が戦車に乗る雑誌を見た。その時は際物か、痛車でも見るような気持ちで、ページをめくることもしなかった。

ところが、BS11で、アニメ「ガールズ&パンツアー」を放映することがわかり、とりあえず録画。これが、結構良い出来。

何が良いか、というと、戦車が動いているのだ。変な動きの変なデッサンの戦車は過去たくさんありました。これは、CGで基本をデッサン。それを動かしているのですが、アニメーターが戦車好きで、履帯の動きや、サスペンションの動きなど、マニアをくすぐる演出がされている。

まあ、女の子は脇に置いておくとして、まっとうに戦車が動く姿は、おおっ!!と声を上げてしまうくらいの出来。後半には、ピンク、金色(アニメでは黄色にしか見えない)、赤など奇抜にカラーリングされてしまう戦車たちであるが、未見の方は、BS11のガールズパンツアーは要チェック!!

なお、ガールズは英語でパンツアーはドイツ語。ドイツ語風にすれば、フロイライン ウント パンツアー。もしくは英語読みにして、ガールズアンドタンクス、であろう。女の子と戦車は別物、という意味でわざと英語ドイツ語折衷にしている意図があるかも。(もしかして、戦車に乗る女の子に萌え~なオタッキーもいるかも)

登場する戦車も渋いもので、優秀な姉の乗る戦車はティーガー1は番外として、主人公妹の乗る戦車は4号D型。いっしょに戦う戦車たちが、M3リー、38(t)、89式、など。対戦相手が、マチルダ、チャーチル、M4シャーマンなど。それぞれの特徴、特性をうまく描いている初めての戦車アニメだ。もっと戦車を動かしてくれ!!

○20121130 ガンヘッド

コトブキヤのガンヘッドがアマゾンから届いた。ホビーサーチが2割引きに、送料、代引き手数料が追加になるところ、アマゾンは25%引きで送料無料、カード決済である。

このような商品が、ネットでポチると翌々日には届いてしまうのはすごいことだ。ますます地域の定価販売模型店は存続が危うい。

さっとランナーをみる。タイヤの表現などはいまいちであるが、ガンヘッドという映画のメカがプラモデルになる方が奇跡なので文句は言うまい。これだったら、敵役エアロボットも欲しいな。35分の1というもの効いている。

○20121110 モデルグラフィック12月号

大日本絵画 モデルグラフィック2012年12月号

大日本絵画 モデルグラフィック2012年12月号

MG誌は、1984年11月創刊。ホビージャパン、モデルアートに続き模型雑誌としては後発。その後1997年アーマーモデリング創刊で、戦車ものの専門誌も同社から発行している。時期的にずれるが、パンツアーグラフ(金子編集長)など模型誌が複数発行されるが、短命に終わった。ホビージャパンはガンダムもの、モデルアート誌は、戦車飛行機艦船+少しフィギュア・ガンダム、モデルグラフィックスは、ミリタリー、SF、車、艦船など総合的な編集方針でそれぞれ生き残っている。

MG12月号は、タミヤ模型50周年と銘打った特集号。これは買わなくちゃ、と創刊以来あまり買っていないMG誌久方振りの購入となった。編集中心人物は吉祥寺怪人。私より2つ下のこの模型業界人の履歴も年表で紹介されている。かなり独特な人生の方だ。我々の年代は一度は模型業界で身を立てたいと思ったはず。中学生あたりでMMや戦車ばかり作ってコンテストに出品し、、、などをやっているとそうなってしまうのだった。ところが世の中はそう甘くなく、ほとんどのこどもたちは模型を離れ別の道へ進むのであった。

模型に対し愛のある人が、模型や本を作るとこうなる、というお手本のような雑誌。もちろんタミヤ模型の会長田宮俊作氏も、愛があるのである。金子氏もモリナガヨウ氏も、土井氏、研究助手の松井氏もみんなプラモが(特にタミヤが)大好きなのだ。

書店で見かけたら購入をおすすめします。

○20121022 VK3002 DB

Amusing Hobby VK3002DB が発売された。福島では入荷する店舗が無く、どうしようか、と迷っていたら、たまたま検索していて、ネットのショップ(ホビーサーチ)を見つけた。中に入ってみると、ほとんどが2割引きの価格。それを通販で、というショップ。今のキット価格が5000円ほどと考えると、通販送料、代引き手数料を考えても、かなり安い。ネットで発注したら3日で届きました。こんなことになると既存の店舗型模型店は存続の危機だ。

放棄された試作車両の写真しか残っていない(写真があるだけ良いか!?)のに、インジェクションキットが出てしまうなんて良い世の中になってしまったのだ。

さっそく仮組。大昔、セロテープでプラモを組んだことがあるが、今は、仮組に適したテープも売っている。

初めて組んだメーカーだが、合いはすごい良い。ゲートのバリが少しあるだけで接合部がおかしくなってしまうくらい精巧。

初めて組んだメーカーだが、合いはすごい良い。ゲートのバリが少しあるだけで接合部がおかしくなってしまうくらい精巧。

モックアップ写真と同じような画角で撮ってみた。

モックアップ写真と同じような画角で撮ってみた。

放棄試作車両と同じような画角で撮ってみた。

放棄試作車両と同じような画角で撮ってみた。

本製品は、実車試作車両と解釈が異なる点があります。一番違うのが、トーションバー。実車はリーフスプリング(資料によってはT34と同じコイルスプリング)で、3号D型のようなつくり。上部リターンローラーを追加したこの試作車両は、リーフスプリング構造を見ると、大直径転輪ではなく、3号D型のような(4号戦車のような)小転輪となっていた可能性がある。で、足回りが旧式のダイムラーベンツ3号D型になるのを見て、試作しても意味なし、と打ち切られた可能性がある。この段階でラインメタル製砲塔が完成のめどが立たず、VK3002MAN用の砲塔はリング径が5センチ違い搭載できない状態でした。上部転輪がついて大転輪だと、ストロークがほとんど取れない(サスペンションの意味のない)上下動がほとんどない転輪になってしまう。

2点目は、車体前端の構造。実写は正面に向いてほぼ垂直な面が少しあるのだが、模型では、T34の前端のような丸みを帯びたつくりになっている。

転輪、誘導輪、起動輪は、モックアップしかないから、MAN社のものに類似、とするのは仕方がないであろうし、実車写真の前に転がっている履帯はMANのパンターのものであるから、履帯も同じ設定にしても特に違和感はない。(もっとも、試作車両廃棄のころは、DB社でもパンターを作っていたのだから、パンターの履帯が転がっていても不思議ではないのだから、この履帯を試作車両とするのは危険だ。)

3点目は、砲塔前面右の機銃。模型ではボールマウント機銃が設定されているが、おそらく、そのスペースはないと考えられる。モックアップでは、ただ機銃口から銃身が突き出ているように見える。

キットには、こうだったらバージョンのパーツも入っている。取説上は、不用品になっているが、1.前面装甲坂(ボールマウント付、前面視察口なし)。2.車体左右の空気取り入れ口装甲カバーの形状違い品。3.キューポラがパンターA型のようなタイプになっているもの。これはパンター2やパンターF型のようなヒンジで跳ね上げるタイプが設定されている。4.ダブルバッフルのマズルブレーキ。モックアップは、パンターMANの試作型についているシングルバッフルのマズルブレーキなので、それを再現。5.砲塔後面ピストルポートなしバージョン。これには3/4号戦車のゲベックカステンをつけられるようになっている、などなど他にもおまけパーツがついているので、楽しめる。

さてサスペンションの違いをほっておいて組上げて楽しむのが吉か?

○20121006 グランドパワー10月号 20121018追加

日本陸軍4式中戦車特集

日本陸軍4式中戦車特集

ファインモールドで、4式中戦車が発売されたので、タイアップ記事となった。記事のメインもファインモールド社長鈴木氏である。今回は、三菱図面の生産型が中心。写真は試作型しかないので図面のみの掲載ですが、模型を見ると、前面上部装甲板(てんし孔と機銃がある部分)の傾斜が試作型より水平方向に倒れるようになり被弾経始が良くなりました。側面上部装甲坂も面一部が増え生産性が良くなっているように見えます。

強力な75ミリ砲を搭載、強力なアメリカ軍シャーマン戦車と互角に戦える戦車であった(はず)ですが、登場時すでに遅し。試作2台の内一台は自沈、一台がアメリカに接収となりました。その経緯も詳細に記述されています。

グランドパワー2005年5月号に、3式、4式、5式戦車の特集がありましたが、その後ファインモールドから3,4,5式各戦車が発売されることになり、改めて特集が組まれることになったようです。

この号では、後半にドイツ軍10.5センチ自走砲の特集もありました。

傑作野砲10.5センチLeFH18を自走化しようと、ドイツ軍はさまざまな車体に砲を載せてみた。

既存の車体のみならず、新規に設計した車体に載せたりしていた時期が1942年まではあった。1943年頃にその百花繚乱のような開発はできなくなるのだが、その結果が記載されてある。

これがなんと、車台も起動輪、転輪、誘導輪まで新作という車体であった。

これがなんと、車台も起動輪、転輪、誘導輪まで新作という車体であった。

記事には上記の車体の転輪の直径まで記載されている。通常直径47センチの転輪が、この車体は52センチあるらしい。全く別物の車体をつくってしまうドイツ軍の非効率性が見て取れる。この車体を10台つくったと記事にある。

この後は、ナースホルン、フンメルと同じ、Ⅲ/Ⅳ号車体といわれる、4号車体に3号の起動輪を取り付けたものに、10.5センチ砲を乗せる試みが続いた。

実は、ベスペというⅡ号戦車車台に10.5センチ砲を載せた自走砲があり、これが成功していたのだ。わざわざ新規車台にする必要があったのだろうか?確かに、ベース車両の生産終了ということもあったであろうが。

1944年には第653重戦車駆逐大隊に、試作Pティーガーに増加装甲追加、砲塔もアップデートしたPティーガーが配備された。同じ時期、ベルゲパンターに4号戦車の砲塔を載せた4号戦車砲塔パンターも登場している。結局戦車不足になったドイツ軍は、何でも戦車にして実戦に投入することになるのだ。こんな新規車台を作っている暇はなかったのである。

1942年には、試作のVK3001から2両作られた12.8センチ自走砲も、スターリングラード戦に投入。ドイツ軍は、実戦で使えるものは何でも投入した、そんな逼迫した戦争だったのだな。

○20121005 E100

E100前面装甲板について

ドラゴンのキットが、実写写真と異なっているモールドになっている。線で書き込んだような装甲坂の様子。側面についているプレートが装甲坂の厚さを表しているとすると、上図のような線になる。長方形の位置も下部から延長した上面の線に平行になる。

下端は、おそらく前面下部装甲坂がTの字に切り出されており、左右に伸びた腕が側面下部装甲坂の穴を貫通して泥除け状態になっていると考えられます。実車写真では、陰で暗くなっており、目視はできません。

スケッチ。

スケッチ。

側面上部装甲坂と前面上部装甲坂の組み合わせ方を推定しました。qを回転させたような形状のプレートで、側面から位置を出すために押さえる働きをしていると思われます。前面上部装甲坂は20センチあり、側面上部装甲坂との組み合わせ部は20センチあるが、側面上部装甲板(10センチ)の前部、起動輪上方は削られていると思われます。

○20120924 エアガン修理

エアガンM93R-Cが壊れた。4年ほど前に購入のKSC製。

トリガーを引いても発射しない。ハンマー(撃鉄)が撃たないのだ。トリガーからのリンクが調子悪いようだ。取説の分解部品図を見るとそれらしきスプリングがある。そのスプリングが切れたか、飛んだか?

見込みで模型店に持ち込んだが、ばねがへたっているかも、という。まともに修理に出すと云万円かかるかも、というので持ち帰り、自分で見てみることにした。

どうやら、件のスプリングは、トリガーの前後の動作を、ハンマー(撃鉄)解除に伝えるリンクレバーを支える(押す)動作をするようだ。

夜中に1時間くらいかけて、スプリングの動作位置を確認し、ばねがへたっているのではなく、スプリングが収まっていたボディのスリット部(おそらくABS樹脂)が削れて、スプリングがもぐり込み、ばね力を失くしていたことが分かった。

その晩から一日おいたらアイディアが湧いた。スプリングは前後動作はせず、上下動だけ。沈み込みを抑えればよい。

ABS樹脂のボディのスリット厚みを修正補強するのは至難の技だ。で、瞬間接着剤で固定することにした。

グリップを外し、トリガー機構を確認。

グリップを外し、トリガー機構を確認。

左がダメな状態。トリガーからのリンクレバーが下に下がっている。これだとトリガーを引いてもハンマーが下りない。

左がダメな状態。トリガーからのリンクレバーが下に下がっている。これだとトリガーを引いてもハンマーが下りない。

右が、OKの状態。リンクレバーが上に上がっている。0.7ミリ~0.8ミリくらいの隙間だが、これで動かなくなるのだ。

丸く見えるスプリングが左方向に向かって口を開く力を掛ける。丸い部分がボディのスプリング設置スリットに沈みこんでしまうと、ばねの開く力が足りなくなり、リンクレバーを上に押し上げられなくなる。

瞬間接着剤をごく少量。スプリングを動作状態=上に上がった状態のまま接着。右は若干上方にあげて固定されたスプリング。

瞬間接着剤をごく少量。スプリングを動作状態=上に上がった状態のまま接着。右は若干上方にあげて固定されたスプリング。

30分程度では乾燥しなかったので、1日かけて乾燥させ、グリップを取り付け、エアーを補充、BB弾を全弾入れて、試射。

フルオート連射で、動作完了。よかった、よかった。直りました。

で、もし直らなかったら、のために、模型店のショーケースで妄想を少し。今の商品だと、ガバメント、M93Rなどはお手頃な価格でありました。グロッグなどは拳銃として美しくないので対象外ですが、模型店3☆さんが、「これ面白いよ」と出したのが、モーゼルM712

。ずしっと来る重さで、特長あるコギングレバー、ロングマガジンケースなど面白い商品。40年前は、これにストックやらいろいろつけたモデルガンが流行っていました。約3万円超。

で、ロングライフルの、ロシア製の何とかというガンも持たせてもらいました。韓国製(?)で、金属部品多用、重量級で、かつ撃針部分が金属ケースらしくガシャン、ガシャンという発射メカ音+衝撃が聞けます。これも面白い。約4万円超。

○20120816 E-100 アーマーモデリングが違う道に行ってしまうのなら、自分で記事を書いちゃえば良い。

8月15日帰省したら、47年前から行っているいわき市平の飯島ホビーに、ドラゴンE-100(夜戦仕様)が置いてあった。本屋での本との出会いと同じく、模型店でのプラモとの出会いは、何か縁を感じます。

ドイツ試作軍用車両(グランドパワー2003年9月号別冊)を穴が開くほど見続けているおやぢにとって、先のエレファント、マウスもさることながら、このE-100

もそそるところがあります。キットはすでに2個くらいあるはずですが、夜戦仕様で、人形セットと、赤外線スコープを備えたキットはお得感があり、購入してみました。

ドラゴンE-100 キットは少し古いもので、マウスと同じくらい前のもの。最近のものは、金型修正をすぐに行うドラゴンですが、昔のものはそのまま。マウスでは、車体前面装甲板の角が斜めに面取りされているところが実車と違う。

E-100では、装甲坂の考え方が微妙に実車と違います。

前面装甲坂の側面断面の解釈がかなり違います。

前面装甲坂の側面断面の解釈がかなり違います。

前面装甲坂の下端、起動輪の上は、溶接跡がありますが、横部分のみ車体前面下面部の装甲板がTの横棒のように張り出しているものと思われます。前面装甲装甲板の上部側面は穴が6個くらい開いている部分と、側面装甲坂との組み合わせで、側面の長方形の穴に組み合わされている部分は厚く、その下の延長部いわゆるフェンダー部分は薄くざぐってあるようだ。

側面写真を見ると、スプロケットをつけ、履帯をつけると、フェンダー部との隙間はほとんどなさそう。

こちらから見ると、前面装甲板の側面の溶接穴が右側には見えにくい。左側は長方形の穴が見えるのだが。

こちらから見ると、前面装甲板の側面の溶接穴が右側には見えにくい。左側は長方形の穴が見えるのだが。

確か、側面の取り外し型フェンダーの取り付け基部の、ハの字型の並びが、右側で間違っていて、それは金型改修されたようだ。今改めて見ると、取り付け基部の並び方が、前から2つ目と3つ目のハ位置が若干前過ぎるようだ。

後面装甲板は、スポンソンの下に、10センチくらい伸びている。下の写真だとはみ出しがよりわかる。

後面装甲板は、スポンソンの下に、10センチくらい伸びている。下の写真だとはみ出しがよりわかる。

車間灯の下部分にフェンダーにしてはかなり分厚い装甲坂。ただ、側面装甲板との組み合わせ穴を見た場合、単純に後面装甲坂が下に伸びているわけでもなさそうだ。

車間灯の下部分にフェンダーにしてはかなり分厚い装甲坂。ただ、側面装甲板との組み合わせ穴を見た場合、単純に後面装甲坂が下に伸びているわけでもなさそうだ。

なんと、マウスの砲塔をキットのまま、そのまま持ってきているのに、砲塔リング径がまるで違う。原車はどういう設計なのだろうか。

なんと、マウスの砲塔をキットのまま、そのまま持ってきているのに、砲塔リング径がまるで違う。原車はどういう設計なのだろうか。

車体ぎりぎりまでカットした砲塔リング穴。この内側にスリーブとか、ギアとか、ベアリング機構とか設置するのであろうか?実車図面を見ると、実車のぎりぎりまで大きいリング内径に対し、旋回用のローラー、ベアリングを乗せるリングがあり、それがかなり大きな直径を占めるようだ。それでも、砲塔のリング内径は、模型のリングの段差部分のでっぱりより少し大きいくらいだ。。まあ、見えなくなるといえば全く見えないが。

○20120724 エレファント

7月21日タミヤ ドイツ駆逐戦車エレファントを発売。当日定価で即購入。

フェアディナントではなく、エレファントのアイテム選択。

フェアディナントではなく、エレファントのアイテム選択。

昔、ニチモと製品競合でもめて、ニチモが先にエレファントを出してしまったため、競合しないようにとタミヤのエレファントは37年以上封印されてしまったいわくつきのアイテムである。

ポルシェ博士の夢が実現した唯一の戦車(自走砲)。ほかのものが試作車の域を脱しなかったポルシェ戦車。(レオパルト、ポルシェティーガー、マウス)

エレファントは、近年の大日本絵画社のエレファント本でかなり詳細な歴史が明らかになりました。タミヤからはフェアディナントもすぐに出るでしょうけれど、エレファントも夢を馳せる活躍の物語があるのですね。

模型だからできるマウスとの共演。エレファントはタミヤ。マウスはドラゴン製。

エレファント65トン。マウス188トン。ポルシェ独創のエンジン発電機モーター駆動車。

エレファント65トン。マウス188トン。ポルシェ独創のエンジン発電機モーター駆動車。

エレファントは巨体であるが、それよりもすごく大きい。実車では、並ぶことのなかったポルシェ製戦車であるが模型なら可能。

懸架装置をつけていないので、車高が分かりずらいです。ポルシェ博士は出来上がりのでかさはイメージできる人だったんですね。

懸架装置をつけていないので、車高が分かりずらいです。ポルシェ博士は出来上がりのでかさはイメージできる人だったんですね。

マウスの車幅がかなり広い。マウスの砲塔幅と、エレファントの車体幅がほとんど同じ。

マウスの車幅がかなり広い。マウスの砲塔幅と、エレファントの車体幅がほとんど同じ。

マウスの移動には、専用貨車が使われたが、隣接の線路が通行止めになったのが想像できる。

エレファントは、ポルシェ製ガソリンエンジンが不良で、3号戦車のエンジン2基を使用。マウスも、ポルシェ製エンジンが間に合わなかったので、航空機用MBエンジンを使用したのだった。航空機エンジンのプロペラへのシャフトを、2台直列につないだ発電機に直結。(なんて豪快)

それぞれの発電機から、左右用のモーターに電力が供給される。コンデンサ(蓄電池)がない設計なので、モーターを早く回すためには、発電機を早く回さなくてはならない。昔あった(今も小学校の理科実験用にある?)ゼネコンと同じ原理。いかに、変速機は不要とはいえ、これは戦う機械には少し複雑過ぎではなかろうか?しかしマウスをメカ式変速機で動かそうと考えた時、やはり、変速機が壊れるか、と思い、ポルシェ博士の偉大さがわかった(気がする)。

マウスの砲塔は55トン。実はティーガー(57トン)と同じくらいの重さがある。エレファントは65トンだが、砲塔ひとつで、ティーガーと同じくらいの重さのマウスの砲塔はやはり尋常ではない。

マウスの砲塔は55トン。実はティーガー(57トン)と同じくらいの重さがある。エレファントは65トンだが、砲塔ひとつで、ティーガーと同じくらいの重さのマウスの砲塔はやはり尋常ではない。

マウスのモックアップには、VK4501P(つまりエレファント)の懸架装置とほぼ同じものを使っていました。縦型トーションバーで高重量を保持するより、コイルスプリングで190トン近い巨体を保持する懸架装置が開発されマウスに装着されたのです。マウスの懸架装置は、上方向には若干の動きができますが、下方向にはほとんど動かず、サスペンションというには程遠いもの。パンターのダブルト-ションバーにより何十センチも動く、ということはできません。これは、速度が要因で、パンターは50キロほどで走れますので、サスペンションの動きが重要。マウスは20キロほど。自転車より遅いので、高次のサスペンション機能は求められなかったわけ。

○20120613 雑誌

Panzer別冊 2500円

Panzer別冊 2500円

最近のパンター本にしては新事実は少な目。試作開発、パンターⅡ、パンターFなどの記述が少ない。巻末のベーケとバルクマンの戦記は面白い。

ファインモールド社新製品

4式戦車 試作型 (6月下旬発売)

量産三菱図面型 (7月上旬発売)

戦後米軍調査を受ける4式戦車チト

戦後米軍調査を受ける4式戦車チト

5式戦車を先に発売していたファインモールド。今回、4式戦車を2種発売。実写写真が残る試作型と、三菱図面の量産型を発売。パンツアーフロント(PS1)の沖縄戦でしか(他にもあるかもしれませんが、おやぢは知りません。)動かせない4式戦車チトがインジェクションモデル化。ファインモールド鈴木社長偉い!!

戦後米軍に接収された5式戦車チリ

戦後米軍に接収された5式戦車チリ

ファインモールド製品では、88ミリ砲ではなく、75ミリ砲と自動装てん装置装備となっている。

○20120421 ひのきさん

ラジコン大魔王ヒノキさんのホームページが久しぶりに更新されていました。ほかのブログに記載していたのと、ホームページ編集文書の

アップロードがうまくいかなかった、と書いてありました。その中で、家業が厳しく、5月でホームページをやめる、と気になる記述が。

タミヤとのコラボで、35分の1ラジコン戦車と赤外線バトルシステムで少し稼いだようだったのですが、それも焼け石に水の事業であったらしく、残念なこと。おやぢのページも収益が出れば、もっと盛んになりますが、オーディオ関係でオークション出品を行うようになっただけ。

ひのきさん、また家業が好転したら復活してくださいね。元祖モデラーおやぢ組の1ケタ会員番号の時代がはるか昔に感じられます。このころは、タミヤ歴史研究室助手の松井さんも、一桁代の登録で、ごちゃごちゃする前の良い時代でした。

○ 201112末 パソコン修理記

パナソニックノートPCが壊れました。ウインドウズが起動しません。仕方がなく、HDDを外して、ファイル復旧ソフトでファイルを吸出してみようと取り組みました。

パームレストを外し、一番奥まったところにあるHDDを取り出しました。

パームレストを外し、一番奥まったところにあるHDDを取り出しました。

外したビスはネットの解体サイトの画像にテープで固定。これを間違うとアウト。

外したビスはネットの解体サイトの画像にテープで固定。これを間違うとアウト。

一度くみ上げたが、スライドパワーSWの位置を誤り、再びばらすことに。

一度くみ上げたが、スライドパワーSWの位置を誤り、再びばらすことに。

外しHDDから結構ファイルを拾うことができました。KKさんありがとうございました。くみ上げ、リカバリーディスクでウインドウズ再インストール。これも一筋縄には行かず、4度チャレンジ。ファイル復活ソフトで作業中HDDは異音もせず、なんとか動きそう。ウインドウズの構成がおかしくなったものらしい。

外しHDDから結構ファイルを拾うことができました。KKさんありがとうございました。くみ上げ、リカバリーディスクでウインドウズ再インストール。これも一筋縄には行かず、4度チャレンジ。ファイル復活ソフトで作業中HDDは異音もせず、なんとか動きそう。ウインドウズの構成がおかしくなったものらしい。

同時にWINDOWS98のノートPCも壊れました。こちらは、ホームページ作成用に、昔のホームページ作成ソフトとアップロードソフトが動くマシンだったので、継続して運用していましたが、こちらは、HDDがかつんかつん言うので、HDDがアウトのようで復旧はだめでしょう。ホームページ用だったので、ロストファイルもダメージ極小。(IBMのA22eという昔のもの)

こちらは、98のマシンでどうしようもないので、ばらしてHDDを外してPCショップのリサイクルに出すしかないです。

今回の顛末は、まずXPのマシンで動作が安定していたので、ファイルのバックアップを5年間取っていなかったが一番悪い。次にアドビリーダーのバージョンを最新にしていなかったこと。ウインドウズは自動アップデートで

○20111222 謎の粒子

洗濯モノを干すときに、ばさばさしますが、そのとき何かが飛んで目に入り目がごろごろ。

ワイパーで集めてみると何か細かい粒のようだ。そんな粒子が洗濯モノから飛んだのが2週間くらい。何かわからないままではいやなので、改めて粒子を集め、白い紙の上で撮影してみました。

これはいったい何!?

左は納豆のからし。袋の大きさか粒子の小ささがわかります。

左は納豆のからし。袋の大きさか粒子の小ささがわかります。

40年前「科学と学習」の「科学」の付録にあったイオン交換樹脂のようなもの。なんらかの樹脂ですね。これが目に入ると花粉、黄砂のようなごろごろ感になり、のどに入るといらいらします。結局何の粒子かわからないまま、発生しなくなりました。

40年前「科学と学習」の「科学」の付録にあったイオン交換樹脂のようなもの。なんらかの樹脂ですね。これが目に入ると花粉、黄砂のようなごろごろ感になり、のどに入るといらいらします。結局何の粒子かわからないまま、発生しなくなりました。

いったいなんだったのか。洗濯のときの洗剤?柔軟剤?それ以外であれば、なんらかの物質が衣服に付着、洗濯槽で衣服に付着。という流れか?

月食

2011年12月20日

数十年ぶりという皆既月食というのでデジカメ撮影してみました。三脚なし、手持ち、デジタル20倍ズームでの撮影。以前のカメラなら焦点が合わない状態での撮影でも、今回導入したリコーのCX5は応えてくれました。

少し雲がある中での撮影。

月食の完成状態、このようなあづき色で、太陽の皆既日食のようには行きません。

○ 20111001 グランドパワー11月号

KV戦車特集

KV戦車特集

斉木伸生氏の手によるKV戦車記事。グランドパワー最近得意のパンツアートラクツの翻訳ものではないようだ。ドイツものに比べると日本では今一人気がないロシア戦車。KV戦車はカーベー(ドイツ語読みでベーはweの音。ドイツでは、KW戦車と表記したようです。)と読む。ロシア語講座もやって欲しかった。SU100はエスウーアディンと読むのも昔の雑誌で知りました。

で、その開発から生産の様子を詳述。これは面白い。ソ連の結果至上主義による生産の強行。KV戦車は学生が設計した?KV戦車は欠陥車だった?などなど興味深い話が続きます。ネタばれになってしまうので続きは本誌をお買い上げになってから。

○20110503 グランドパワー6月号

2号戦車特集

2号戦車特集

特集2号戦車。LAS100からLAS138(2号戦車D/E)、VK9.01、VK9.03、VK13.01、VK13.03、VK16.01など興味深い記述が満載。パンツアートラクツの2号戦車号が出たので、それをもとに組まれている雑誌。VKナンバーがとられて、試作車まで出来ているのに写真が一枚もない型式もあるなど、謎の多い2号戦車系。VK13.03(ルクス)の試作車V29が、避弾経始の優れたデザインでまとめられた試作車であるのも出色。VK16.01はVK18.01(1号線車F型)と同じ頃の作で、デザインも似ている。軽戦車で、前面装甲8センチ側面5センチはティーガーやパンターに近いものがある。

VK18.01(1号F型)は戦闘重量21トン。MG342丁。最高速度25キロ。

VK16.01(2号J型)は戦闘重量17トン超。2センチ砲とMG341丁。予定最高速31キロだが、24キロ程度。

この2種をもって軽戦車は役割を終えた。開発は1939年11月からはじまり、VK18.01は1940年5月、VK16.01は1940年4月に試作車が完成。VK18.01は、1942年12月までに30台、VK16.01は1942年12月までに30台。第12装甲師団でスターリングラード攻略戦に参加(当初各5両と後に補充で各7両に増加)したものの、VK18.01は第2警察中隊に5両、第1装甲師団第1戦車連隊第Ⅱ大隊に8両。VK16.01は、SS第14警察連隊第13警察戦車中隊に6両、第221戦車中隊、第350戦車保安中隊に配備された。(台数不明)

VK13.03ルクスは開発1939年9月から始まり、1941年7月に前身のVK13.01試作車が完成。(写真なし)VK13.03は、1941年8月から開発。1942年4月に試作車完成。前面装甲3センチ、側面2センチと脆弱。2センチ砲KWK38とMG34。1942年9月から生産開始、1944年1月まで100両生産。クルスク戦の前月6月までには、50両が完成していた。最高速度60キロ。

第9装甲師団第9戦車偵察大隊第2中隊に1943年7月1日で29両配備。9月1日までに10両までに減。1944年3月までに25両の補充。これらは戦車偵察大隊第1中隊に配備。第9装甲師団は1944年4月に北フランスへ移動。第4装甲師団第4偵察大隊第2中隊1943年9月に29両受領。東部戦線。1944年12月第4騎兵旅団に5両、ヘルマンゲーリング降下装甲軍団に数両配備。

(参考 グランドパワー2003年11月号2号戦車と試作軽戦車、同2011年1月号一号戦車シリーズ)

○ 20110211 アカデミー メルカバ

模型屋さんに行ったら、メルカバマーク4が置いてありました。アカデミーものでしたが、価格が良心的でしたので即ゲット。家に帰るなり砲塔と、車体上下を仮組して現用戦車のフォルムを確認。現在にいたり、戦争を継続しているイスラエルが常に進化させてきた国家戦車メルカバ。平たいそろばんの玉のような砲塔がぐっと来ます。

○ 20110210 大日本絵画もの

東部戦線のティーガー

大日本絵画 3150円

大日本絵画 3150円

極初期のティーガーの運用記録が詳細に紹介。残念ながら、車体番号と、砲塔番号、そしてその顛末のリンク図表はありませんが、文章を読んでくくりつけるの楽しみが読者に残されています。ほんとに極初期の10台程は不運な運用であったことがわかります。ロシア人の著者であり、記述に西側文書に対する軽蔑が見られます。東側文書もどっこいなのですが。極初期ティーガーを作りたい人は必読。

車体後面、追加アンテナ基部の突出基部といわれているもの。捕獲され、射撃実験により破壊されたそれを見ると、結構ぞんざいな四角い穴であり、もしかすると燃料の空気抜き穴では、などと妄想が膨らみます。

アーマーモデリング2011年3月号

望月三起也が担がれて登場。漫画も載っています。土井さん復活はないのか。編集内容がすっかり異次元になってしまいました。最近ではグランドパワー誌のほうが面白くなってきました。

望月三起也が担がれて登場。漫画も載っています。土井さん復活はないのか。編集内容がすっかり異次元になってしまいました。最近ではグランドパワー誌のほうが面白くなってきました。

○ 20100925 AM MG

何と、アーマーモデリング11月号から89式戦車のキットが連続3分割されて付録としてついてくるらしい。模型店では販売しないらしい。うーむ、それでも買わないかも。で、モデルグラフィック誌11月号では、同89式戦車を使って平田さんが女郎に売られた女の子を救出に行くストーリーでジオラマを発表しています。良いですね、さりげないお色気。

日本戦車が特集らしいです。

日本戦車が特集らしいです。

MG11月号 GM特集 平田さんの89式戦車のエロさが良いですよ!

MG11月号 GM特集 平田さんの89式戦車のエロさが良いですよ!

○ 20100709 AM7月号

土井さんはまだ復活しない。

土井さんはまだ復活しない。

「打倒低級模型」とあるのはいかがなものか!?と、中身を読むと、ネガティブキャンペーンのようなもの。低級模型はあるステイタスを持つにいたったので、それを打ち破るために、超級のひとが立ち向かうという企画だということが判りました。(うーム、わかりにくい)

雑誌後半に、ヤクトパンターの車体上部を前後逆に取り付ける架空戦車の記事がありました。低級つながりでの掲載かと思いますが、土井さんなら絶対に載せない内容と思いました。架空戦車では、可能性があるものは許せますが、単に車体上部をひっくり返してフェアディナント風にしただけでは、作られる可能性はゼロ。止めてほしいものです。

○20100522 AM

AM誌6月号は架空戦車特集。メーカー製の架空戦車をそのままではなく、独自の解釈を施した上「実物風」に仕上げる特集。

土井さんの記事はまだありません。これでは、購入再開できません。

大日本絵画のフェアディナントの本が出ています。

定価3150円。

定価3150円。

ポルシェティーガーからフェアディナントが生まれる経緯の記述は新鮮。フェアディナントの装甲板の組み合わせのイラストや、各種図面つき。ポルシェティーガー、フェアディナント、ベルゲフェアディナント、エレファントの製造台数、修理台数、各部隊での活動暦など詳細。ベルリン戦にも一台いたとか、クンマースドルフ戦隊にも1台いたとか、驚きの記述満載。とにかく、大失敗作のポルシェ戦車が実は使い方次第では信頼できる兵器であり得たという見解は特筆に価する。ちなみに、フェアディナントとおやぢは読んでいますが、この本ではフェルディナントとしています。ドイツ語のRを「ア」にするか「ル」にするかの違いですが、おやぢは「ア」とする考えです。「ア(ル)」とアの次に巻き舌でルが入る発音が正しいのです。最近マーダーをマルダーと表記する訳者がいますが、マーダー表記にして欲しい物です。

○ 20100417 編集

おやぢ最後のAM購入となった号。

おやぢ最後のAM購入となった号。

アーマーモデリングのスーパーバイザー職であった土井雅博氏が突然退職することになったのが昨年暮れ。本誌の編集姿勢に何か違和感が発生していたのは私も感じていたこと。土井氏が自分が作り出した雑誌から出なくてはならないのは、現実上否めない事実でありました。

高石さんの高技術、超ミクロ的アプローチの作例。吉岡和哉氏の超こだわりのジオラマ。

以前のしゅたっ!!と登場の平田英明さんや、斎藤仁孝氏のなりふりかまわない楽しげな作品。金子氏の魂のこもった作例。そしてプラモを愛しているのが感じられる土井氏の作例。超低級のローガン氏。などが良かったのだが。

最近はカタログ雑誌化、マニュアル本化してしまっていて、読むところが少なかったのが現実。型にはまった表現方法が幅を利かせてしまったのが痛い。「ピグメントを使いました」「チッピングを施しました」「フィルタリングしました」などとあるのを見ると誰の作品か判らない。「ヘッドを○○のに替えました」とあるのは、背筋と頭のデッサンが狂っているのがほとんど。首が異常に長い人形が多数登場してしまう。

土井氏もそのような状態を快く思っていなかったのが判明し、大越姉ちゃんの代わりにアイドル顔の高木あずさを使うようになってからは、さらに土井氏の求める雑誌から離れていってしまったように思える。

という訳で、おやぢは、創刊以来続けていたアーマーモデリング購入を止めたのでありました。

2010年1月。突然ハセガワがドラゴンの代理店を止めることになった、と広告の端っこに載せました。日本のAFVモデルの隆盛を引っ張ってきたドラゴンモデルの代理店が変わるということの原因について、さまざまな憶測が流れたが、結局、代理店契約の期間終了であった、というのが実情らしい。2月以降青島教材社が代理店を引き継ぐとインフォメーションなされました。

ドラゴンの製品は、流れが複雑多岐に分かれ、長谷川のドラゴンの他、インターネットもののサイバーホビー、箱の色(オレンジ)で、プラッツ代理店扱いのものもあり。白箱、グリーン箱など、よく判らない流れが多数。よほどハセガワの代理店の運営に問題があったのか、ということの現れか。最近は、定価が高額化してしまい、せいぜい2000円から3000円のものでバランスを取って欲しいのに、5000円クラスの製品が目白押し。これでは財布が持ちません。

ブロンコ社の価格が通念上の2倍の価格設定になっています。LWSが10000円とは誰が買うのでしょう。

トランペッターの最近の製品も5000円クラスに便乗している観があります。想像シリーズの戦車が5000円クラス。グリレが15000円となると、これもきつい。数が出ないから定価を上げる、のは本末転倒。トランペッターのシュトゥーラエミールの良心的価格設定はどこに行ってしまったのでしょう。

2両しか作られなかった実車なのに、定価2100円。12.8センチ砲がついてこの値段。VK3001に先祖がえりさせるために結局5個も買ってしまった。

2両しか作られなかった実車なのに、定価2100円。12.8センチ砲がついてこの値段。VK3001に先祖がえりさせるために結局5個も買ってしまった。

○ 20091001 WWⅡのカラー

ネットで、埋もれていたⅣ号戦車(Ⅳ号突撃砲)を引き上げる画像があったので拾ってみました。なんとこのⅣ号戦車、赤いのです。

ナンバー、マークは赤い塗料の上に書いてあるのが判ります。981はソ連が捕獲した戦車に書いた連番か?それにしても当時から車体が赤であったことがわかります。

ナンバー、マークは赤い塗料の上に書いてあるのが判ります。981はソ連が捕獲した戦車に書いた連番か?それにしても当時から車体が赤であったことがわかります。

砲塔上部も赤。

砲塔上部も赤。

しかし、起動輪を見ると、どうもさび止め塗料の赤の上に、ダークイエローが塗られているようにも見えます。

しかし、起動輪を見ると、どうもさび止め塗料の赤の上に、ダークイエローが塗られているようにも見えます。

車体前部。ここはさび止め赤とダークイエローの迷彩または、中心部を見ると、オキサイドレッド、ダークイエローのほかの色、例えばダークグリーンまたは、レッドブラウンの塗装が劣化して色気がなくなってしまったかのように見えます。

車体前部。ここはさび止め赤とダークイエローの迷彩または、中心部を見ると、オキサイドレッド、ダークイエローのほかの色、例えばダークグリーンまたは、レッドブラウンの塗装が劣化して色気がなくなってしまったかのように見えます。

確か、ポーランドの川の近くの工事現場で見つかったⅣ号突撃砲だと思います。今は、このサイトがつながらない状態になっているようです。(20100522.違う画像はギャラリーから見ることはできますが、上記の画像は見られません。)もし、日本でも4式戦車が沈められたという浜名湖(猪鼻湖)から引き上げれれば、このように話題になるはずです。泥の中に埋まっているとすると、上のⅣ号戦車のように比較的保存状態は良いと考えられます。(この引き上げ署名活動は2003年11月頃に終了しています。)

○ 20090930 カラー

ガリレオ出版のグランドパワーでティーガーカラーズ(1)から(3)が発売されています。結局アフリカのティーガーは何色か?判らず。

グランドパワー誌の表紙を飾るも本文中は白黒画像の写真。これなどは、グレイブラウンなどと言う色らしいですが、ブラウンと、白っぽい色(サンド?ダークイエローに白を混ぜたような色味)熱帯明細色らしいですが、アフリカのティーガーは色がわからない。

グランドパワー誌の表紙を飾るも本文中は白黒画像の写真。これなどは、グレイブラウンなどと言う色らしいですが、ブラウンと、白っぽい色(サンド?ダークイエローに白を混ぜたような色味)熱帯明細色らしいですが、アフリカのティーガーは色がわからない。

これは、アフリカでの撮影の極初期型ティーガー。緑のティーガーの元ネタ画像と言われていますが、砲塔番号が内側赤に塗られています。それだけでフェイクくさいものになってしまいます。緑のティーガーは今のところ否定されています。

これは、アフリカでの撮影の極初期型ティーガー。緑のティーガーの元ネタ画像と言われていますが、砲塔番号が内側赤に塗られています。それだけでフェイクくさいものになってしまいます。緑のティーガーは今のところ否定されています。

初期型のティーガー。砲塔と車体が前々色が違う。ティーガーカラーズによれば、車体側は泥が乾燥して白く見えているのだ、と書いてあります。どうでしょうか。泥にしてはきれいに色が着きすぎています。もしかすると車体はダークイエローで砲塔のみジャーマングレイなのかもしれません。防楯の複眼式照準器穴、フロントフェンダーなどからすると初期生産車っぽいですが、ティーガーはアフリカ向けの次の生産はダークイエローに変わっていたと思われますので、車体と砲塔が違う色の組み合わせと言うのもありかも。

初期型のティーガー。砲塔と車体が前々色が違う。ティーガーカラーズによれば、車体側は泥が乾燥して白く見えているのだ、と書いてあります。どうでしょうか。泥にしてはきれいに色が着きすぎています。もしかすると車体はダークイエローで砲塔のみジャーマングレイなのかもしれません。防楯の複眼式照準器穴、フロントフェンダーなどからすると初期生産車っぽいですが、ティーガーはアフリカ向けの次の生産はダークイエローに変わっていたと思われますので、車体と砲塔が違う色の組み合わせと言うのもありかも。

こちらは1944年ティーガー後期型。トラックのオリーブドラブの褐色と比較して、このティーガーの緑色はダークグリーン基調と考えてよいかも。

こちらは1944年ティーガー後期型。トラックのオリーブドラブの褐色と比較して、このティーガーの緑色はダークグリーン基調と考えてよいかも。

20090626 ヤクトティーガー

ハードオフで、模型屋さんで見たことのない、レベルのヤクトティーガーを見つけたので購入。

しばらく押入れに置いておいたが、ドラゴンのヤクトティーガーを並べて見比べてみた。

そしたら、中身は同じだった。

ダークイエローがレベル。グレイがドラゴン。

ダークイエローがレベル。グレイがドラゴン。

レベルのパーツタブはドラゴンマークが切り取られている。

レベルのパーツタブはドラゴンマークが切り取られている。

ドラゴンパーツはこちら。

ドラゴンパーツはこちら。

ドラゴンはプレミアムエディションで、アルミ砲身やいろいろお得なパーツがテンコ盛り。そのパーツがないだけの同じ部品のレベルものでした。このようなことは、みなさん普通に知っているのでしょうか?

がれきの下敷きでこれと小さな部品のみサルベージできました。

がれきの下敷きでこれと小さな部品のみサルベージできました。

最新版 第22巻

最新版 第22巻

ヒラリーさんはご健在のようです。

ヒラリーさんはご健在のようです。

レベル

レベル

トラぺのマウス。2018年12月末発売予定。

トラぺのマウス。2018年12月末発売予定。 2018年版

2018年版 1980年版

1980年版 左が2018年版。型は同じようだ。

左が2018年版。型は同じようだ。 おまけに1943年の計画戦車までついてくる。

おまけに1943年の計画戦車までついてくる。 カラーの説明書。

カラーの説明書。

カチッとパーツが合うので、流し込みタイプのセメントで接着。

カチッとパーツが合うので、流し込みタイプのセメントで接着。

フジミのマグマライザー封入のチラシより

フジミのマグマライザー封入のチラシより

マウス本

マウス本 左、タミヤのメルカバ、M1、ニチモのティーガーⅡ、フィギュア。

左、タミヤのメルカバ、M1、ニチモのティーガーⅡ、フィギュア。

キットにない、背もたれのクッション。シート部はビニール系の感じを出しました。

キットにない、背もたれのクッション。シート部はビニール系の感じを出しました。

マックスのドラゴンワゴンもあります。

マックスのドラゴンワゴンもあります。

トミーもの。

トミーもの。

以前の雑誌写真(*)では、A型かD型かわからなかったが、これで判明。

以前の雑誌写真(*)では、A型かD型かわからなかったが、これで判明。 しばらく欠品でしたが、2月初旬にゲットできました。

しばらく欠品でしたが、2月初旬にゲットできました。

ヤークトティーガー特集

ヤークトティーガー特集 エレファント特集

エレファント特集 これは、オキサイドレッドではないわなあ~

これは、オキサイドレッドではないわなあ~

ミリタリーミチュアワークショップ

ミリタリーミチュアワークショップ

大日本絵画 モデルグラフィック2012年12月号

大日本絵画 モデルグラフィック2012年12月号

日本陸軍4式中戦車特集

日本陸軍4式中戦車特集 これがなんと、車台も起動輪、転輪、誘導輪まで新作という車体であった。

これがなんと、車台も起動輪、転輪、誘導輪まで新作という車体であった。

フェアディナントではなく、エレファントのアイテム選択。

フェアディナントではなく、エレファントのアイテム選択。

Panzer別冊 2500円

Panzer別冊 2500円 戦後米軍調査を受ける4式戦車チト

戦後米軍調査を受ける4式戦車チト 戦後米軍に接収された5式戦車チリ

戦後米軍に接収された5式戦車チリ

KV戦車特集

KV戦車特集 2号戦車特集

2号戦車特集

大日本絵画 3150円

大日本絵画 3150円  望月三起也が担がれて登場。漫画も載っています。土井さん復活はないのか。編集内容がすっかり異次元になってしまいました。最近ではグランドパワー誌のほうが面白くなってきました。

望月三起也が担がれて登場。漫画も載っています。土井さん復活はないのか。編集内容がすっかり異次元になってしまいました。最近ではグランドパワー誌のほうが面白くなってきました。 日本戦車が特集らしいです。

日本戦車が特集らしいです。 MG11月号 GM特集 平田さんの89式戦車のエロさが良いですよ!

MG11月号 GM特集 平田さんの89式戦車のエロさが良いですよ! 土井さんはまだ復活しない。

土井さんはまだ復活しない。 定価3150円。

定価3150円。 おやぢ最後のAM購入となった号。

おやぢ最後のAM購入となった号。

2両しか作られなかった実車なのに、定価2100円。12.8センチ砲がついてこの値段。VK3001に先祖がえりさせるために結局5個も買ってしまった。

2両しか作られなかった実車なのに、定価2100円。12.8センチ砲がついてこの値段。VK3001に先祖がえりさせるために結局5個も買ってしまった。 ナンバー、マークは赤い塗料の上に書いてあるのが判ります。981はソ連が捕獲した戦車に書いた連番か?それにしても当時から車体が赤であったことがわかります。

ナンバー、マークは赤い塗料の上に書いてあるのが判ります。981はソ連が捕獲した戦車に書いた連番か?それにしても当時から車体が赤であったことがわかります。 砲塔上部も赤。

砲塔上部も赤。 しかし、起動輪を見ると、どうもさび止め塗料の赤の上に、ダークイエローが塗られているようにも見えます。

しかし、起動輪を見ると、どうもさび止め塗料の赤の上に、ダークイエローが塗られているようにも見えます。 車体前部。ここはさび止め赤とダークイエローの迷彩または、中心部を見ると、オキサイドレッド、ダークイエローのほかの色、例えばダークグリーンまたは、レッドブラウンの塗装が劣化して色気がなくなってしまったかのように見えます。

車体前部。ここはさび止め赤とダークイエローの迷彩または、中心部を見ると、オキサイドレッド、ダークイエローのほかの色、例えばダークグリーンまたは、レッドブラウンの塗装が劣化して色気がなくなってしまったかのように見えます。 グランドパワー誌の表紙を飾るも本文中は白黒画像の写真。これなどは、グレイブラウンなどと言う色らしいですが、ブラウンと、白っぽい色(サンド?ダークイエローに白を混ぜたような色味)熱帯明細色らしいですが、アフリカのティーガーは色がわからない。

グランドパワー誌の表紙を飾るも本文中は白黒画像の写真。これなどは、グレイブラウンなどと言う色らしいですが、ブラウンと、白っぽい色(サンド?ダークイエローに白を混ぜたような色味)熱帯明細色らしいですが、アフリカのティーガーは色がわからない。 これは、アフリカでの撮影の極初期型ティーガー。緑のティーガーの元ネタ画像と言われていますが、砲塔番号が内側赤に塗られています。それだけでフェイクくさいものになってしまいます。緑のティーガーは今のところ否定されています。

これは、アフリカでの撮影の極初期型ティーガー。緑のティーガーの元ネタ画像と言われていますが、砲塔番号が内側赤に塗られています。それだけでフェイクくさいものになってしまいます。緑のティーガーは今のところ否定されています。 初期型のティーガー。砲塔と車体が前々色が違う。ティーガーカラーズによれば、車体側は泥が乾燥して白く見えているのだ、と書いてあります。どうでしょうか。泥にしてはきれいに色が着きすぎています。もしかすると車体はダークイエローで砲塔のみジャーマングレイなのかもしれません。防楯の複眼式照準器穴、フロントフェンダーなどからすると初期生産車っぽいですが、ティーガーはアフリカ向けの次の生産はダークイエローに変わっていたと思われますので、車体と砲塔が違う色の組み合わせと言うのもありかも。

初期型のティーガー。砲塔と車体が前々色が違う。ティーガーカラーズによれば、車体側は泥が乾燥して白く見えているのだ、と書いてあります。どうでしょうか。泥にしてはきれいに色が着きすぎています。もしかすると車体はダークイエローで砲塔のみジャーマングレイなのかもしれません。防楯の複眼式照準器穴、フロントフェンダーなどからすると初期生産車っぽいですが、ティーガーはアフリカ向けの次の生産はダークイエローに変わっていたと思われますので、車体と砲塔が違う色の組み合わせと言うのもありかも。 こちらは1944年ティーガー後期型。トラックのオリーブドラブの褐色と比較して、このティーガーの緑色はダークグリーン基調と考えてよいかも。

こちらは1944年ティーガー後期型。トラックのオリーブドラブの褐色と比較して、このティーガーの緑色はダークグリーン基調と考えてよいかも。

ダークイエローがレベル。グレイがドラゴン。

ダークイエローがレベル。グレイがドラゴン。 レベルのパーツタブはドラゴンマークが切り取られている。

レベルのパーツタブはドラゴンマークが切り取られている。 ドラゴンパーツはこちら。

ドラゴンパーツはこちら。