ART2000偲OC9嘨倢倲倓

惢昳奐敪偺峫偊曽偺堘偄偑丄僗僞僀儔僗偵尰傟偰偄傑偟偨丅

丂OC9偼丄僇儞僠儗僶乕偵彫偝側戜傪愝偗丄偦偙偵2000斾戝偒側僗僞僀儔僗乮恓乯偑怉偊傜傟偰偄傞丅

丂OC9偼丄僇儞僠儗僶乕偵彫偝側戜傪愝偗丄偦偙偵2000斾戝偒側僗僞僀儔僗乮恓乯偑怉偊傜傟偰偄傞丅丂僇僢僥傿儞僌儅僔乕儞偺恓偵憡帡偺宍傪庢偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅壒峚偺忣曬傪偒偭偪傝媎偄庢傞偲偄偆姶偠丅丂

丂ART2000 偼丄僇儞僠儗僶乕偵丄彫偝側恓丄偦傟傪儃儞僪偱愙拝丅恓帺懱偺戝偒偝偼3暘偺1偲偄偭偨姶偠丅

丂ART2000 偼丄僇儞僠儗僶乕偵丄彫偝側恓丄偦傟傪儃儞僪偱愙拝丅恓帺懱偺戝偒偝偼3暘偺1偲偄偭偨姶偠丅丂壒峚偺掙傑偱撏偔傛偆偵彫偝側恓偵偟偰偄傞傛偆偩丅

丂

zakki201301-12

仜2013丂崱擭偺10戝僯儏乕僗

侾丏僔僗僥儉俇摫擖

俀丏儌僨儖9T曻弌

俁丏AV8801摫擖

係丏ATOC9嘨ltd摫擖

俆丏儂儞僟X4摫擖乮戝宆僶僀僋乯

俇丏XJR400 曻弌

俈丏儌僨儖俉SP攋懝

俉丏巗応偱係K僨傿僗僾儗僀乮TV乯偑搊応

俋丏HDMI侾丏係搊応丂丂係K丄偦偺懠懳墳

侾侽丏僄僐僉儏乕僩媼搾僔僗僥儉摫擖

丂侾丏僔僗僥儉俇偺摫擖偼惏揤偺僿僉儗僉乮杵杼乯偱偟偨丅梊嶼偼慡偔側偔丄儌僨儖俋T傪曻弌偟側偄偲尨帒偑慡偔側偄忬懺丅

丂丂丂媰偔媰偔崨傟崬傫偩儌僨儖9T傪曻弌丅

丂丂丂僔僗僥儉5.1偵斾傋掅堟偑奼戝丄斀墳傕憗偔側傝丄偝偡偑偵師偺斣悢偺儌僨儖偲姶怱丅

丂俀丏儌僨儖9T偼丄奜幵偺幵専偺傛偆側偲偙傠偑偁傝丄儊儞僥僫儞僗偵堎忢偵嬥偑妡偐傞偺偑嬍偵偒偢丅崅搙側枮懌偵崅壙側儊儞僥僫儞僗偺戙彏傪巟暐傢側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨丅崱偱傕丄摫擖帪傾僶儘儞偺儔僨傿傾儞偲偄偆SP偺僂乕僼傽乕傪僺僞僢偲惂摦偟偨偙偲傪傑偞傑偞偲巚偄偩偟傑偡丅

丂俁丏僀儞僥僌儔偺AV僾儕DTC9.8偼丄偦偺摉帪偱偼桞堦偺AV僾儕丅乮XLR弌椡丄HD僆乕僨傿僆暅挷乯丅塮夋偺僪儞僷僠偺僒儔僂儞僪偼僺僇僀僠偱偟偨丅

丂偟偐偟丄僔僫僕乕嘦i丄僐僸儗儞僗偺僾儕偵斾傋傞偲偦偺昳埵偺嵎偼挳偗偽挳偔傎偳戝偒偔側傞堦曽偱偟偨丅

丂偦傫側拞丄儅儔儞僣偐傜僆乕儖XLR弌椡偺11.2僠儍儞僱儖AV僾儕偑搊応丅僾儕婎斦偑撈棫偺DAC偱峔惉丄偲偄偆嫲傠偟偄嶌傝偐偮丄HD僆乕僨傿僆偺暅挷傕丄價僨僆DSP偺僐儞僩儘乕儖傕儅僗僞乕僋儘僢僋偺峫偊曽傪摫擖偟偰旕忢偵慺惏傜偟偄埵憡摿惈傪幚尰偟偰偄傞丅偡側傢偪壒応姶偑寘堘偄偵慺惏傜偟偄偺偩丅

丂儃儕儏僂儉偵昳埵偑偁傞偺偱丄塮夋偺僪儞僷僠壒偺懡彮榗傒偭傐偄嵞惗偼塭傪傂偦傔傞偑丄抂惓側嵞尰壒偼埨怱偟偰暦偄偰偄傜傟傞丅

丂偨偩丄IK巵偵尵傢偣傟偽丄塮夋偺僪儞僷僠偺偙偺榗傒姶偑妝偟偄傫偩傛偹丄偲丅偦偆偄偆妝偟傒偐偨傕偁傞丅

丂係丏埲慜僥僋僯僇偺ART2000傪姪傔偰偔傟偨斕攧揦K偺KK偝傫偑丄擭枛丄僥僋僯僇偺OC9嘨LTD偑丂巆傝10戜埵偵側偭偨偐傜婥偵側傞恖偼憗傔偵攦偭偨曽偑椙偄傛丄偲傾僫僂儞僗偟偰偔傟偨丅

丂丂ART2000偺帪傕擸傫偩丅偄傑偳偒傾僫儘僌僨傿僗僋偐丠妋偐偵巹偺僾儗乕儎乕偼GT2000X偲偄偆僪媺僾儗乕儎乕丅CD丄SACD丄DVD丄BD偵斾傋傟偽埑搢揑偵挳庢婡夛偼尭偭偰偟傑偭偰偄傞偺偼妋偐丅

丂偨偩丄埲慜偒偄偨僨傿僗僋傪崱暦偔偲偙傫側壒偑擖偭偰偄偨偺偐両丠偲姶摦偡傞偙偲偑偁偭偨丅

丂崱夞偼丄偦傟埲忋偩偲偄偆丅2廡娫傎偳擸傫偩寢壥丄摫擖偡傞偙偲偵偟偨丅偙傟傕偡偛偐偭偨丅

丂愄挳偄偨攏椡偺偁傞儘僢僋偑挳偗偨偺偩丅儚儞億僀儞僩廂榐偺僨儞僆儞偺僀儞僶儖儅乕儔乕傕榐壒偺峫偊曽偑尒偊傞嵞惗偑偱偒偨丅

丂偙傟偼偡偛偄丅

丂俆丏挿擭偺柌偱偁偭偨價僢僌僶僀僋傪摫擖丅孲嶳偺桭恖偑丄戙懼偊偱敼丄擡幰傪専摙丄峸擖偡傞偲偄偆偺偱丄懍峌偱壓庢傝傪怽偟弌偨丅

丂丂儚儞僆乕僫乕偱偁傞偺偱丄偁傞堄枴偡偛偔埨怱丅

丂丂X4偼幵廳270僉儘丄100攏椡乮PS乯丄擱椏15儕僢僩儖丄擱旓偼20僉儘偔傜偄傜偟偄丅偐側傝僈僜儕儞偺巆検偵婥傪晅偗側偄偲傗偽偄僶僀僋偩丅

丂俇丏師偺僆乕僫乕偱戝婯柾側儊儞僥僫儞僗傪庴偗暿暔偺傄偐傄偐僶僀僋偵曄恎偟偨偦偆偩丅椙偐偭偨丅

丂俈丏儌僨儖俉SP攋懝傕擭枛偵撍慠婲偒偨丅儁僢僩偺娭梌傕峫偊傜傟傞帠屘側偺偱側傫偲傕丅

丂俉丏搶幣偺50僀儞僠係K僨傿僗僾儗僀偺棫懱姶偵偼嬃偄偨丅

丂壠揹斕攧揦偺擖岥偵丄搶幣儗僌僓偺敄宆係K僥儗價偑僩儔儞僗僼僅乕儅乕偺僨儌傪傗偭偰偄偨丅偙傟偑婥帩偪埆偄偔傜偄偺棫懱姶偱偁偭偨丅

丂俋丏抦傜側偄娫偵HDMI偺VER.偑恑壔偟偰偄傑偟偨丅働乕僽儖偵僶乕僕儑儞偑婰嵹偝傟側偔側偭偰媣偟偄偺傕尨場偐丠

丂丂僶乕僕儑儞偑丄塮憸丄揱憲婯奿傪婯掕偡傞偺偱偼側偔丄偦偺堦晹偱傕壜擻偵偟偰偄傟偽椙偄丅偨偲偊偽丄俁D偑弌偨偲偒偵偼丄俁D怣崋傪捠偣偽丄揱憲懍搙丄懠偺忣曬傪曐徹偟側偔偰傕椙偄丄側傫偰偙偲偑婲偙傞偲丄惢昳偵丄僶乕僕儑儞壗偲偐丄偲昞帵偟側偔側偭偰偄偨偺偱偡丅

丂柺搢側婯奿偱偡側丅傕偆彮偟傢偐傝傗偡偔偟偰傎偟偄丅

丂侾侽丏愝抲20擭傪寎偊偰偄偨僷僫僜乕儔乕乮儔僕僄乕僞乕幃揹婥壏悈僔僗僥儉乯丅攝娗偺儈僗偵傛傝僪儗儞偐傜偺堨悈偑婲偙偭偰偄偨偺偲丄偦傟偵傛傝搤婫偺搥寢偑偼側偼偩偟偐偭偨偙偲丄偍傑偗偵怗攠乮僼儘儞乯偑偡偱偵側偔丄崱摦偄偰偄傞偙偺僔僗僥儉偼壠偩偗丄偲偄偆帠懺偵側偭偰偄偨偙偲丅側偳側偳偺棟桼偱怴幃嶰旽偺僄僐僉儏乕僩傪摫擖偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂壏悈偺埑椡丄壏悈偺偱偒曽乮壏搙忋徃丄帪娫乯側偳偝偡偑偵怴幃偱枮懌丅偁偲偼僐僗僩偺専徹丅

丂暪偣偰揹尮梕検傪50偐傜60A偵曄峏偟偨偺偱丄僆乕僨傿僆偺壒傕椙偔側偭偨偲偄偆暃師岠壥傕偁傝傑偟偨丅

丂偨偩丄怺栭揹椡偲偄偭偰傕丄擔拞偵庡側揹婥傪巊偭偰偄傞尰嵼偱偼丄偦偙偺晹暘偱偺僐僗僩嶍尭偼擄偟偄偐傕丅丂

仜20131228丂丂嶁壓IK巵僔傾僞乕傊媣偟傇傝朘栤

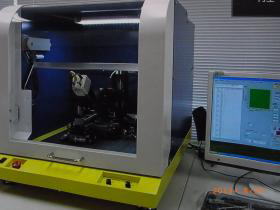

丂崱夞偼丄巵偺僼儘儞僩僐僸儗儞僗嘦偺儅僀僫乕傾僢僾僨僀僩傪僼傿僈儘戝撪巵偑幚峴丄僇僠僢偲偟偨夵慞岠壥偑偁偭偨丄偲尵偄偆偙偲傪妋擣偟傑偟偨丅

丂傑偨丄1擭偪傚偭偲僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗偺戜偺媟偵嫴傫偱偄偨僽儔僢僋儔價僆儕傪彍嫀偟偨偲偺偙偲偱丄埲慜偺僴乕僪偱僔儍乕僾偱僟僀僫儈僢僋側壒応揥奐偑傛傒偑偊偭偨偙偲丄傕妋擣偟傑偟偨丅

丂偍傝偟傕摉擔嶁壓偼32僙儞僠偺崀愥偺擔丅儌僨儖8SP偺桝憲敔傪庁梡偟偵峴偔偙偲傕朘栤栚揑偩偭偨偺偱偡丅

丂偲偄偆傢偗偱丄偍寛傑傝偺幨恀嶣塭偼偟傑偣傫偱偟偨丅

丂

仜20131119丂僇乕僩儕僢僕

ART2000偲OC9嘨倢倲倓

惢昳奐敪偺峫偊曽偺堘偄偑丄僗僞僀儔僗偵尰傟偰偄傑偟偨丅

丂OC9偼丄僇儞僠儗僶乕偵彫偝側戜傪愝偗丄偦偙偵2000斾戝偒側僗僞僀儔僗乮恓乯偑怉偊傜傟偰偄傞丅

丂OC9偼丄僇儞僠儗僶乕偵彫偝側戜傪愝偗丄偦偙偵2000斾戝偒側僗僞僀儔僗乮恓乯偑怉偊傜傟偰偄傞丅

丂僇僢僥傿儞僌儅僔乕儞偺恓偵憡帡偺宍傪庢偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅壒峚偺忣曬傪偒偭偪傝媎偄庢傞偲偄偆姶偠丅丂

丂ART2000 偼丄僇儞僠儗僶乕偵丄彫偝側恓丄偦傟傪儃儞僪偱愙拝丅恓帺懱偺戝偒偝偼3暘偺1偲偄偭偨姶偠丅

丂ART2000 偼丄僇儞僠儗僶乕偵丄彫偝側恓丄偦傟傪儃儞僪偱愙拝丅恓帺懱偺戝偒偝偼3暘偺1偲偄偭偨姶偠丅

丂壒峚偺掙傑偱撏偔傛偆偵彫偝側恓偵偟偰偄傞傛偆偩丅

丂

仜20131111丂暅妶

丂夛捗嶁壓偺IK巵傊偺儔僽僐乕儖傪慜夞彂偄偨偑丄崱擔偵側偭偰丄儂乕儉儁乕僕峏怴偺偍曋傝儊乕儖偑撏偒傑偟偨丅

丂偁偪傜偼丄僴僀僄儞僪偺杮棳傪峴偭偰偄偰丄11寧弶弡偺僀儞僞乕僫僔儑僫儖僆乕僨傿僆僔儑乕偺朘栤婰偐傜巒傔傞偲偄偆丅

丂暉搰偱偼怗傟傞偙偲偺彮側偄僴僀僄儞僪惢昳丅巵偺儗億乕僩偑妝偟傒偩丅

丂4儊乕僩儖偺僇儖僟僗僑乕儖僨儞儕僼傽儗儞僗偺XLR働乕僽儖傪巵偐傜梐偐偭偰媣偟偄丅

丂偦傠偦傠曉偟偰両偲偺偙偲丅偙偪傜傕丄11寧弶弡偵傛偆傗偔擮婅偩偭偨儊僨傿傾惍棟偑偱偒偨偽偐傝丅偱傕丄傑偩儗僈僔乕僴乕僪偑昁梫偱丄4儊乕僩儖傪愗傞嫍棧偱偺僾儕僷儚乕娫僙僢僥傿儞僌傪幚峴偡傞偙偲偑偱偒側偄偱偄傑偡丅偍偦傜偔擖傟懼偊傟偽丄椙偄挷巕偵側傞偺偱偟傚偆偗傟偳丄崅妟堛椕旓偺娨晅傕傑偩丅WITT傕傑偩側偺偱宱嵪揑偵傕傕偆彮偟懸偭偰偹丅

仜20131110丂僇乕僩儕僢僕俀

丂1982擭CD搊応丅1986擭斕攧枃悢偱CD偑LP傪媡揮偟偨丅

丂婏偟偔傕丄LP嵞惗傕1985擭偙傠偑嵟惙婜傪寎偊偰偄偨婥偑偡傞丅

丂

丂AT33E(3枩5愮墌乯偼1981擭偺搊応丅1981擭偼丄僥僋僯僇AT乚1000(20枩墌) 丅僨僲儞DL-1000(10枩墌乯丅價僋僞乕偺MC-L1000(8枩5愮墌乯偼1983擭偺搊応丅

丂挿壀揝抝偺儕僼傽儗儞僗偩偭偨價僋僞乕偺MC-L1000偼丄僗僞僀儔僗偲僐僀儖偑捈寢偲偄偆嫲傠偟偄偮偔傝丅GT2000X傪擖庤乮1985擭乯偟偨帪偼丄僾儕傾儞僾傕暪偣偰僌儗乕僪傾僢僾偟側偔偰偼側傜偢丄摫擖傪偁偒傜傔偨丅乮偦偺僐僗僩偱CD僾儗乕儎乕偑攦偊偨偺偩偭偨乯

丂恓偵懭墌傗儅僀僋儘儕僯傾偲偄偆懭墌傛傝傕傛傝旽宍偵嬤偔側偭偨恓傕搊応丅僇儞僠儗僶乕偺慺嵽偑丄傾儖儈乮僷僀僾丄朹乯偐傜儃儘儞丄儀儕儕僂儉丄僒僼傽僀傾丄儖價乕丄僟僀傾儌儞僪側偳偑巊梡偝傟傞傛偆偵側偭偨丅偄傢備傞僶僽儖帪戙偺惢昳偩丅

丂儃儘儞丄儀儕儕僂儉側偳偼丄嬥懏偲偟偰堦斒偵懚嵼偡傞偲栆撆丅僆乕僨傿僆偼壒偺偨傔偵偦傫側懚嵼傪巊偭偰偟傑偆丅僗僺乕僇乕偺怳摦斉偵傕儀儕儕僂儉傗儃儘儞側偳偑巊傢傟偰偄偨帪戙偩丅(崱偱傕偁傞偩傠偆乯嵟嬤偱偼丄僟僀傾儌儞僪偑怳摦斉偵僐乕僥傿儞僌偝傟偰巊梡偝傟偰偄傞惢昳傕懚嵼偡傞丅僆乕僨傿僆偺偁偔側偒扵媶怱偺尰傟側偺偩側丅

丂傑偨僐僀儖偺摵慄慺嵽傕丄OFC丄LCOFC丄PCOCC丄嬧僐乕僥傿儞僌側偳偍傛偦梌偊傜傟偨慺嵽偼傎偲傫偳巊梡偝傟偰偒偨丅

丂

丂1986擭AT33EML/OCC(38000墌乯偑搊応丅堦偮偺姰惉宍偵傕側偭偨丅

丂1995擭AT33VINTAGE

丂1997擭AT33PTG丂僾儗僗僥乕僕乮42000墌乯丂丂33EML/OCC偺偝傜側傞恑壔宍丅

丂1999擭ART2000丂乮55000墌乯丂丂僴僂僕儞僌偼OC9宯偱偼偁傞偑壒偼33PTG偺傛偆側傕偺偵徃壺偟偨丅

丂2006擭AT33ANV丂(52500墌乯45廃擭儌僨儖

丂2008擭AT33EV丂(57750墌乯

丂2009擭AT-OC9/嘨丂乮65625墌乯

丂2012擭AT-OC9/嘨ltd丂(91350墌)

丂

丂 丂ART2000偲AT-OC9嘨/ltd

丂ART2000偲AT-OC9嘨/ltd

丂CD丄SACD丄DVD丄BD慡惙偺崱丄傾僫儘僌乮LP乯偑崱偱傕垽偝傟懕偗偰偄傞偺偼丄偦偺壒偑椙偄偐傜側偺偩傠偆丅

丂LP偵愙怗偡傞僇乕僩儕僢僕偱壒偑寖曄偡傞丅摨偠LP偱傕丄僇乕僩儕僢僕偑曄傢傞偲丄偙傫側壒偑擖偭偰偄偨偺偐丄偲偄偆偙偲傪崱偱傕宱尡偟偰偟傑偆丅

丂偄傑丄師偺攇偑棃傛偆偲偟偰偄傞丅僼僅僲僀僐儔僀僓乕乮僾儕傾儞僾乯偺曄妚丅

丂僼僅僲擖椡偺僨僕僞儖弌椡丅

丂偙傟傑偱傕丄LP僾儗乕儎乕偵USB弌椡傪偮偗偨惢昳偼懚嵼偟偨丅壙奿偑3枩傎偳偱偼丄娞怱偺AD曄姺偵嬥偑偐偗傜傟側偄亖僾傾側壒偵側傝傗偡偄丄偲偄偆寚揰偑憐憸偝傟偨丅

丂僼僅僲僀僐儔僀僓乕傪僨僕僞儖偱峴偄丄MP傗WMV側偳崱偺僨僕僞儖僾儗乕儎乕偱嵞惗偱偒傞僼僅乕儅僢僩偵曄姺偡傞僐儞億乕僱儞僩偑搊応偡傞傜偟偄丅壙奿偼20枩偐傜30枩偔傜偄偺尒崬傒丅

丂僇乕僩儕僢僕傪弌偰偐傜偺傾僫儘僌怣崋傪丄僀僐儔僀僕儞僌僇乕僽乮RIAA僇乕僽乯偱曄姺丄憹暆偡傞偺偑僼僅僲EQ丄僼僅僲傾儞僾丅

丂偦偺晹暘傪僨僕僞儖偱偱偒傞傛偆偵側傞偲丄婡庬偵傛傞壒幙偺嵎偑丄僨僕僞儖偵傛偭偰崅儗儀儖偱暯弨壔偱偒丄傾僫儘僌偺偼偐側偝偑尭彮偡傞偐傕丅偐偮丄偙傟傑偱偺LP帒嶻偑惗偒傞丄惗偐偣傞傛偆偵側傞偐傕丅

丂

仜20131109丂僇乕僩儕僢僕

丂媣偟傇傝偵僇乕僩儕僢僕傪峏怴偟傑偟偨丅

丂斕攧揦K偺KK偝傫偵丄僥僋僯僇偺僇乕僩儕僢僕ATOC9嘨倢倲倓尷掕500屄惗嶻偑丄娫傕側偔1働僞偺巆悢偵側傞偲偄偆偺偩丅9寧崰尵傢傟偰偄偨偑丄専摙偡傞偲偄偆偙偲傪揱偊丄曻抲偟偰偄偨偑丄偄傛偄傛儔僗僩3屄偵側偭偨丄偲尵傢傟丄寛抐丅

丂6枩嫮偺壙奿偱偄偊偽丄怓乆側傕偺偑攦偊傞嶐崱丅僷僜僐儞丄僽儖乕儗僀儗僐乕僟乕丄僜僼僩丄LP偩偭偨傜壗枃攦偊傞偺偩丄偲偄偆媍榑偼愄偐傜偁傞丅擸傒偵擸傫偱丄偮偄偵丄傕偆偙傟偑嵟屻丄偲偄傑偝傜傾僫儘僌僇乕僩儕僢僕傪峸擖丅幚偼丄慜夞峸擖偺ART2000傕丄傗偼傝KK偝傫偵姪傔傜傟偰峸擖丄寢壥僆乕儔僀偩偭偨偺偩丅偩偐傜斵偑姪傔傞傕偺偼埨怱偟偰摫擖偡傞偙偲偼偱偒傞偺偼幚徹嵪偱偼偁偭偨偺偩丅

丂

丂 丂

丂

働乕僗丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂OC9嘨Ltd丂偲丂ART2000

丂

丂 丂

丂

僔僃儖偵庢傝晅偗悈暯弌偟丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂OC9嘨Ltd丂僠僞儞偺僴僂僕儞僌偑廰偄丅

丂

丂

恓埑偼2g丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巭傑偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞偗偳僞乕儞僥乕僽儖偼夞偭偰偄傑偡丅

丂壒偼丄ART2000傕椙偐偭偨偗偳丄OC9嘨Ltd偼丄偝傜偵尰戙揑側壒僾儔僗丄掅堟偺挘傝弌偟丄拞堟偺幚懱姶丄LR娫偵尰弌偡傞壒憸偺儕傾儖偝丄側偳幙偑岦忋偟偰偄傞偺偑妋擣偱偒傞丅僄乕僕儞僌偱偝傜偵椙偔側傞捈姶偁傝丅

丂扨偵廃攇悢儗儞僕偑峀偄丄偲偐僟僀僫儈僢僋儗儞僕偑峀偄丄偲偐僙僷儗乕僔儑儞偑椙偄丄偲偄偆僼傽僋僞乕偺傒偱偼側偄丄壒妝偑妝偟傔傞丄偲偄偆師尦偱椙偔偱偒偨僇乕僩儕僢僕偩偲巚偆丅

丂婥偑晅偗偽丄夁嫀偺僇乕僩儕僢僕偺拞偱丄堦斣崅壙側昳偱偁偭偨偺傕帪戙偐丅

丂夁嫀偺巊梡僇乕僩儕僢僕

丂僒僄僋丂C11丂丂丂丂C1偑攦偊側偐偭偨偺偱丄C11丅尰戙揑丄挿壀棳偵偄偊偽僴乕僪偱僔儍乕僾偱僟僀僫儈僢僋乮偺曅椮偑偁傞乯

丂僔儏傾丂V15僞僀僾V丂丂MM丅僗僞價儔僀僓乕乮僽儔僔乯晅丅儚僀僪儗儞僕偱偼偁偭偨偑丄椡姶偑敄偄丅

丂僨僲儞丂DL103LC丂丂丂丂柫婡DL103偵LCOFC慄嵽摫擖丅娵恓丄崅恓埑丄偩偑僫儘乕儗儞僕姶偼偸偖偊偢丅

丂僥僋僯僇AT32E嘦丂丂丂俁俁E偑攦偊側偐偭偨偺偱摫擖丅僼儗僢僔儏側壒偑報徾揑偩偭偨丅

丂僥僋僯僇AT33E丂丂丂丂丂偄傢備傞僪儞僔儍儕偩偑丄拞堟偑敄偔側傝偑偪丅僄儗僋僩儘億僢僾偵偼崌偭偰偄偨丅拞婜偺儕僼傽儗儞僗偩偭偨丅

丂僥僋僯僇AT33E僾儗僗僥乕僕丂丂俁俁E偺恑壔宍丅僴乕僪偱僔儍乕僾偱僟僀僫儈僢僋姶偑33僔儕乕僘偵傕弌偰偒偨丅

丂僥僋僯僇AT33EVINTAGE丂丂丂丂儃僨傿怓偵椙偔帡偨壒偱丄弉惉偝傟偨姶偑偄偭傁偄丅僴僀僗僺乕僪丄僔儍乕僾側愗崬傒偑尭戅丅

丂僥僋僯僇ART2000丂丂丂丂丂丂丂丂僾儗僗僥乕僕偐傜偺捈宯偺恑壔宍偺傛偆側婡庬丅尰梡偩偑丄崅堟傑偱怢傃偰偄傞偺偵丄斦柺僲僀僘傗僗僋儔僢僠僲僀僘乮僷僠僷僠壒乯偑側偄晄巚媍側僇乕僩儕僢僕丅10悢擭摉AV儖乕儉偺儕僼傽儗儞僗偱偁偭偨丅

丂弶婜偺僾儗乕儎乕偼價僋僞乕偺僆乕僩儅僥傿僢僋偺婡庬偐傜丄僩儕僆KP800 偐傜KP880D乮働儞僂僢僪乯丅偦偺屻偼GT2000X丅忋婰婡庬偺懡偔偼丄KP800乮880D乯偱帋偟偰偄偨婥偑偡傞丅GT2000X偼丄僗僩儗乕僩傾乕儉偺愱梡僔僃儖側偺偱丄婥寉偵僇乕僩儕僢僕傪懼偊偰妝偟傓偺偵偼岦偐側偄偺偩丅

丂懠偵丄僨僲儞DL103M 乮嬧慄巊梡)偲偐丄儎儅僴儘乕僐僗僩MC丄etc丅怓乆巊偭偰偒偨偑丄OC9嘨Ltd偼丄GT2000X偺僗僩儗乕僩傾乕儉偵椙偔儅僢僠偟丄夁嫀嵟崅偺壒傪弌偟偰偄傞丅椙偄帪戙偵側偭偨傕偺偩丅

丂僨僲儞偺僀儞僶儖巜婗儅乕儔乕岎嬁嬋戞4斣傪挳偔丅偙傟偼儚儞億僀儞僩儅僀僋偱儅儖僠榐壒偺媡傪偄偭偨榐壒丅掅堟偑彮側偔丄僾傾乕側壒応偺僀儊乕僕偑傗傗傕偡傞偲偁偭偨偑丄側傫偲偙傟偑椙偔暦偙偊傞偺偵偼嬃偒丅傾僫儘僌偼墱偑怺偄丅乮偐偮丄偼偐側偄丅崱偺壒偼師偵偼嵞尰偱偒傞偐偳偆偐慡偔傢偐傜側偄偺偩乯丂

仜20131108丂11寧

丂側傫偲7擔偼棫搤丅搤偱偁傞丅婥壏偑崅傔偵悇堏偟偰偄偨偺偱桘抐偟偰偄偨偑丄婫愡偼搤偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂壗偲傕婥朲偟偄帪娫偑夁偓丄慜夞峏怴9寧偐傜2偐寧傕棷庣偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂11寧2擔3擔丄儕價儞僌偺塮憸儊僨傿傾傪堷弌廂擺壠嬶偵惍棟惍撢偟傑偟偨丅

丂偐側偄傑傞偝傫偑丄昦婥偱擖堾丄10寧24擔戅堾丄側傫偲11寧4擔偵娨楋偩偦偆偱偡丅塮憸傪尒傞尷傝偱偼50戙偵尒偊傞斵傕丄11寧枛偱偄偭偨傫僜僯乕傪戅幮偡傞偦偆偱偡丅崱擔杮恖偐傜夣婥偺儊乕儖偑撏偒丄儂乕儉儁乕僕偱揯枛傕撉傒傑偟偨丅偲傝偁偊偢丄戅幮屻傕宲懕偟偰僜僯乕幮堳偱偄傜偭偟傖傞傛偆偱偡丅

丂杮恖偵巊梡嫋戻偼庢偭偰傑偣傫偑丄僱僢僩偱弌夞偭偰偄傞傕偺偱偡丅栤戣偁傞応崌偼巜揈偔偩偝偄丅嶍彍偟傑偡丅

丂杮恖偵巊梡嫋戻偼庢偭偰傑偣傫偑丄僱僢僩偱弌夞偭偰偄傞傕偺偱偡丅栤戣偁傞応崌偼巜揈偔偩偝偄丅嶍彍偟傑偡丅

丂挿壀揝抝朣偒偁偲丄傑偭偲偆側僆乕僨傿僆昡榑壠偑偄側偐偭偨拞丄棟榑偲幚慔偱僆乕僨傿僆傪妝偟傓偐側偄傑傞偝傫偼岲偒偱偡丅

丂9寧枛偱N仜K偁傑偪傖傫偑廔椆丅傾僀僪儖僪儔儅偲偟偰惉岟偟傑偟偨丅壒妝娭學偱偼丄僒僂儞僪僩儔僢僋丄弔巕偺晹壆偲偄偆壧梬嬋廤丄偁傑偪傖傫壧梬廤偑偁傝丄儗儞僞儖偱挳偒傑偟偨丅僆儕僕僫儖僜儞僌偑3嬋丅挭憶偺儊儌儕乕丄楋偺忋偱偼僨傿僙儞僶乕丄抧尦偵婣傠偆丅偙傟偱偼懌傝側偄偺偱丄廙栘榓晇偺偄偮偱傕柌傪偲丄撿晹僟僀僶乕傪巊梡偟偰傾儖僶儉偵偟偰偄傑偡丅

丂擻擭偺枺椡偑偄偭傁偄丅偒傚傫偒傚傫傕壜垽傜偟偝偽傝偽傝丅栻巘娵傕愄傾僀僪儖偺捈壧偑挳偗傑偡丅

丂擻擭偺枺椡偑偄偭傁偄丅偒傚傫偒傚傫傕壜垽傜偟偝偽傝偽傝丅栻巘娵傕愄傾僀僪儖偺捈壧偑挳偗傑偡丅

丂夛捗嶁壓偺IK巵偺儂乕儉儁乕僕偑丄峏怴偝傟側偄傑傑丄堦擭偑宱偲偆偲偟偰偄傑偡丅杮恖偼惗懚偟偰偍傝丄AV偼宲懕偟偰妝偟傫偱偍傝傑偡丅弔崰丄杮恖偵戙傢偭偰丄偙偺儁乕僕偱嬤嫷傾僢僾偟傑偟偨丅巵濰偔丄巇帠偑朲偟偄丅乮僀儞僞乕僱僢僩偱偺忣曬棳捠偵鐒堈偟偨丄偲偄偆偙偲傕偁傞傛偆偱偡乯偲偄偆偙偲偱丄壞偵偼嵞奐傪栺懇偟偰偄傑偟偨偑丄偐側傢偢丄11寧偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂

丂尰嵼丄偍傗偫偺AV儖乕儉偱偼丄僂僀儖僜儞僆乕僨傿僆偺WITT傪攧傝偵弌偟偰偄傑偡丅

丂昞柺偺僗億儞僕乮僨僼儔僋僔儑儞僷僢僪乯偑楎壔偟偰偄傞埲奜偼丄摦嶌偵栤戣偼偁傝傑偣傫丅庒姳愼傒偑栚棫偮晹暘偑偁傝傑偡偑壒幙偵偼塭嬁偁傝傑偣傫丅

丂 丂

丂

丂僒僀僪僂僆乕儖偼偛棗偺捠傝旤偟偄僂僀儖僜儞庽帀偺傕偺丅僂乕僼傽乕丄僗僐乕僇乗偺僄僢僕側偳偺僑儉楎壔傕尒傜傟傑偣傫丅

丂WITT僂乕僼傽乕偼丄婙娡婡僌儔儞僪僗儔儉X1偺僂乕僼傽乕偲摨偠傕偺丅

丂栤偄崌傢偣傪偍懸偪偟傑偡丅

丂僔僗僥儉6偼丄慜夞丄僥僋僯僇偺恀鐹僗儁乕僒乕傪憓擖偟偨寢壥丄壒検偑堦抜掅偔側傝乮梋寁側壒偑尭彮丠乯AV8801 偺僆僂僨僢僙僀傪嵞僉儍儕僽儗乕僔儑儞偟傑偟偨丅

丂壒偼丄峳乆偟偝偑尭彮丄掅堟偺朶傟傕彮側偔側偭偨姶偠偱偡偑丄偦偺暘丄塮夋偱偺偽傝偽傝僪僗儞丄偲偄偆岠壥偑尭戅偟偨姶偠傕偁傝傑偡丅尰嵼僄乕僕儞僌宲懕拞偱偡丅

丂

仜20130904丂僶僀僋

丂儎儅僴XJR400偑丄師偺僆乕僫乕傊椃棫偪傑偟偨丅惣僀儞僞乕榚偺儀儘乕僠僃偱儊儞僥僫儞僗偱偡丅偍傗偫偑擖庤偟偨帪偐傜丄帠屘偵傛傝丄儊乕僞乕働乕僗丄僿僢僪儔僀僩働乕僗丄偺妱傟丄僌儕僢僾偵彎側偳偑偁傝傑偟偨丅僔乕僩偵傕妱傟偑弌偰偄傑偟偨丅偦傫側偙傫側傕崬傒偱庤擖傟偟偰忔傝偨偄丄偲偄偆KK偝傫丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丄

丂墱偑XJR400丅庤慜偼X4丅

丂墱偑XJR400丅庤慜偼X4丅

丂

仜20130903丂壏梺柤恖俀

丂偐側偄傑傞偝傫徯夘偺擖梺傾僀僥儉丄壏梺柤恖傪巊偭偰栺2廡娫丅偳偺傛偆側岠壥偩偭偩偐丅

丂

丂

丂壏愹偺傛偆偵丄棸墿偑擖偭偰側偄偺偱丄偍搾偑偸傞偸傞偡傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅柍枴柍廘偱偡丅傂偺偒働乕僗偺傂偺偒偺崄傝偼偟傑偡丅

丂壏梺岠壥偑偁傞傛偆偱丄晽楥忋偑傝偺娋偑敿抂偱偼偁傝傑偣傫丅

丂偲偄偆偙偲偼丄寣棳偑椙偔側偭偰偄傞偙偲偑悇應偝傟傑偡丅

丂傑偨丄捠忢巊偭偰偄傞墫慺彍嫀嵻傪帋偟偵巊梡偟側偔偰傕丄墫慺偺晄嬶崌乮敡峳傟丄巋寖姶乯偑尭彮偟偰偄傞傛偆偵巚偄傑偟偨丅偙偺揰偼丄墫慺彍嫀嶌梡偼鎼偭偰側偄偺偱丄墫慺彍嫀嵻乮偁偲傄偭偪傖傫乯偼宲懕偟偰巊梡偡傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅偦傟偱傕丄偍搾偺妸傜偐偝偼曄傢傜偢椙偄姶偠偱偡丅

丂偮傑傝丄寣峴偑椙偔側傞丅偍搾偑側傔傜偐偵側傞丅偦偺寢壥敡偵傕傛偝偦偆偩丅偲偄偆姶憐偱偡丅偐側偄傑傞偝傫丄崱夞傕柤昳傪徯夘偟偰偄偨偩偄偰偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

丂

仜20130823丂丂壏梺柤恖

丂偐側偄傑傞偝傫偺婰帠偵壏梺柤恖偺婰弎偑偁偭偨偺偱丄偺偧偄偰傒傑偟偨丅偙傟偼丄偄偗傞偲捈姶丅偡偖傐偪偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偐側偄傑傞偝傫偼丄僜僯乕偺媄弍幰偱偦偺壒幙愝掕偵偼掕昡偑偁傞曽丅壒妝昡傕彂偄偰偄偰丄帺暘偑僾儘僨儏乕僗偟偨摗揷傔偖傒偺壒斦傕徯夘丄偦偺壒幙偼壏偐傒偺偁傞桪椙榐壒偱偟偨丅偦傫側偙傫側偱丄斵偑姪傔傞側傜埨怱丄偲偄偆婎斦偑偱偒偰偄偨傢偗偱偡丅

丂

丂堦嶐擔敪拲丄崱擔摓拝丅婃挘傞儊乕僇乕偝傫丅偙傟偱斕攧廔椆偲偼惿偟偄丅

丂儔僕僂儉僙儔儈僢僋儃乕儖丄敒斞愇丄僽儔僢僋僔儕僇偺3戃丅僱僢僩偑偮偄偰戝恊愗丅丂丂

丂儔僕僂儉僙儔儈僢僋儃乕儖丄敒斞愇丄僽儔僢僋僔儕僇偺3戃丅僱僢僩偑偮偄偰戝恊愗丅丂丂

奺愇傪愻偭偨屻僱僢僩偵偄傟丄僸僲僉働乕僗偵擖傟偰丄梺憛偵捑傔傑偡丅

丂偝偰偳傫側岠壥偑偁傞偺偐側丠

丂偝偰偳傫側岠壥偑偁傞偺偐側丠

丂N仜K偺斣慻偱3D僾儕儞僞乕傪徯夘丅偨傑傜側偔梸偟偔側傝丅

丂 丂

丂 丂柉娫梡偱40枩傎偳偵抣壓偑傝丅

丂柉娫梡偱40枩傎偳偵抣壓偑傝丅

丂柾宆梡偱偼丄儗僕儞嵽椏偱6.7枩墌偵壓偑偭偰偄傞偼偢丅MAC巊偄偱丄俁D僾儕儞僩偑偱偒傞偲AM帍偵徯夘偁傝傑偟偨丅

丂僨乕僞偲嵽椏偱丄3師尦嶌惉偺僽儔僕儍乕傕嶌椺偱徯夘偝傟偰偄傑偟偨丅

丂僨乕僞偲嵽椏偱丄3師尦嶌惉偺僽儔僕儍乕傕嶌椺偱徯夘偝傟偰偄傑偟偨丅

丂偙傟偩偭偨傜丄敳偒偺娭學偱億乕僘偑偍偐偟偔側傞僼傿僊儏傾傕帺慠側億乕僘丄偐偮晍偺敄偝傕昞尰偱偒傞僼傿僊儏傾偑偱偒傞偼偢丅

丂僠僞儞嬥懏偱柍悢偺寠偑奐偄偰偄傞嬥懏拰偺嶌椺傕徯夘偝傟偰偄偰丄悈傪悅傜偟偰傕偡偖偵偟傒偙傓悽奅弶偺嬥懏偼偡偛偐偭偨丅嬃偄偰傒偰偄偨偺偱榐夋偼屻敿偺傒偱偡丅

丂僆乕僨傿僆偱偄偊偽丄僗僺乕僇乕偺怳摦斅丄儅僌僱僢僩丄婡峔偺偁傞晹昳側偳墳梡晹暘偑偨偔偝傫偁傞偼偢丅偙傟偼丄媄弍妚怴偵側傞偼偢丅偙偺斣慻偱偼丄揹巕晹昳偺嶌椺傕徯夘丅嬥懏抂巕偺撍婲偑廬棃傛傝偼傞偐偵嵶偐偄撍婲傪僾儕儞僩壜擻丅廫暘側揹尮偑庢傟傞偲徯夘丅3D側偺偱丄IC丄CPU側偳偺愝寁惢憿偑偐側傝妚怴偺惢昳偑偱偒傞偼偢両堦斣岠壥偑偁傝偦偆側偺偼丄LP梡僇乕僩儕僢僕偩傠偆丅偁偺旝嵶側庤嶌嬈偺楢懕偺寢徎偙偦丄俁D僾儕儞僞乕偵傆偝傢偟偄丅偟偐傕丄僠僞儞偱嶌傟傞偟丅

丂NHKBSP偺戝嬋壴壩戝夛

丂崅姶搙僇儊儔偱偺嶣塭丅係KHD偱尒傞偲丄懡彮夝憸搙偑掅偄偺偑婥偵側偭偨偑丄廫暘側敪怓偱慺惏傜偟偄丅

丂壒惡偼丄嵟嬤偱偼捒偟偄俆丏侾CH丅AV儖乕儉偱偺帇挳偱偼丄慜曽偺敋敪壒偲屻曽偺斀嬁壒偺帪娫嵎偑彮側偔彮偟堘榓姶偑偁偭偨丅

丂傑偨丄敋敪壒偺傏傫偲偄偆偲偙傠偱偼丄僟僀僫儈僢僋儗儞僕偺尷奅傪挻偊偨偺偐懡彮榗傒偑帹偵偮偔丅

丂偨偩偟丄敪幩壒偺傐傫乣鄖楐壒偺儃儞両偼丄掅堟傑偱廂榐偝傟偰偍傝敆椡枮揰偩偭偨丅埫偄僔傾僞乕娐嫬偱偺帇挳偑媑偱丄柧傞偄儕價儞僌偱50宆僾儔僘儅偲壠掚梡嵞惗婡婍偱偼丄夋傕壒傕儈僯僒僀僘偱偮傑傜側偄傕偺偵側偭偰偟傑偭偨丅

仜20130804丂僶僀僋

丂僆乕僨傿僆偐傜棧傟偰崱擔偼僶僀僋偺榖丅

丂崱擔儂儞僟X4偑変偑壠偵傗偭偰偒傑偟偨丅

丂僗僘僉儎儅僴偲棃偰丄傗偭偲尨懱尡儂儞僟CBX400F偺儂儞僟幵偵忔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偍傑偗偵價僢僌僶僀僋偱偡丅

丂

丂 丂幵専偼8寧5擔傑偱丅偡偖偵幵専偱偡丅

丂幵専偼8寧5擔傑偱丅偡偖偵幵専偱偡丅

丂弶忔傝丅嫵廗強偺僶僀僋傕儂儞僟CB750F偩偭偨偺偱丄儂儞僟幵偺姶妎偱OK丅嫵廗撪梕傪巚偄弌偟丄妏傪嬋偑傞偲偒偼廫暘偵尭懍丅嵍塃妋擣丅傾僋僗儖偺奐偒曽傪偆傑偔挷愡丅敿僋儔亄儕傾僽儗乕僉傪偆傑偔巊偆丅僼儘儞僩僽儗乕僉偼傎偳傎偳偵丅

丂梉曽偄偮傕偺楙廗梡丄嶳偺擾摴傊丅2懍丄3懍偱枹抦偺椞堟傊丅傃傃傞傃傃傞丅傗偼傝楙廗偼昁梫側傝丅幵専偐傜忋偑偭偰偒偨傜梫楙廗丅

丂X4

丂1997擭敪攧丅1998擭11寧27擔棫懱僄儞僽儗儉幵敪攧丅

丂悈椻丄4僒僀僋儖丄DOHC丄捈楍4婥摏丄僉儍僽VE宆丄270僉儘丅100攏椡丅摉帪89枩墌丅

丂D僷乕僾儖偺僴僀僂僄僀僗僞乕傪僔儍僂僩偟側偑傜忔傞偺偵揔偟偰偄傞丅偆乕傓嵟崅両尵偆偙偲側偟偩偤偊丅偙傝傖僷儚乕傕偁傞偟丄僞僀儎傕懢偄偟丄慡晹偁傞丅偍偄傜崅懍摴楬偺惎偄乣両両

丂偙傟偱儘乕僪僶僀僋乮帺揮幵乯摫擖偼丄偟偽傜偔條巕尒偲側傝傑偟偨丅

仜20130803丂僀儞僔儏儗乕僞乕

丂僔僗僥儉6偺僀儞僔儏儗乕僞乕傪懼偊偰傒偨丅廬棃偺僥僋僯僇偺崌嬥暔偼丄尰嵼斕攧掆巭乮僇僞儘僌棊偪乯丅偦偺偨傔丄尰峴偺恀鐹僾儔僗僴僱僫僀僩偺AT6294

丅

丂丂

丂丂 崼曪敔偲奜憰巇忋偘偑僑乕僕儍僗丅

崼曪敔偲奜憰巇忋偘偑僑乕僕儍僗丅

丂壒偼丄僄乕僕儞僌偑昁梫側挷巕偩丅偪傚偭偲暦偒偱偼丄掅堟偑惍棟偝傟丄崅堟偺偒偮偄晹暘偑尭偭偨婥偑偡傞丅僄乕僕儞僌偵帪娫偑偐偐傞僔僗僥儉6乮5.1傕乯側偺偱丄條巕傪尒傞丅

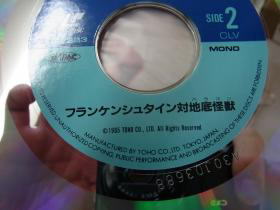

仜20130728丂LD偺幐攕

丂僼儔儞働儞僔儏僞僀儞懳抧掙夦廱僶儔僑儞丄偺僨僕僞儖壔傪偟偨偽偐傝偱偟偨偑丄DVD偺儔僀僽儔儕乕傪尒捈偟偨傜丄DVD偱偡偱偵弨旛偟偰偄傑偟偨丅擔杮岞奐斉偲丄傾儊儕僇斉丅傾儊儕僇斉偼丄儔僗僩偵側偤偐僞僐偑搊応偡傞堘榓姶僶儕僶儕偺僄儞僨傿儞僌偱偟偨丅

丂夝憸搙娭學偼丄DVD偺曽偑椙偄偱偡偹丅僔僱僗僐偩偲LD偼埑搢揑偵晄棙偵側傝傑偡丅

仜20130718丂LD

丂怷崅愮棦偺旕幚椡攈愰尵偺LD傕BD儗僐乕僟乕傊丅嵟嬤偺壧斣慻偵暅妶偺怷崅丅1990擭偺斵彈偐傜偪傚偭偲偩偗懢偔側偭偨偩偗偲偄偆嬃堎偺僗僞僀儖傪堐帩丅壧傕丄愄偺捠傝丄偲偄偆壧庤偩偭偨丅傕偙傕偙偺尒偣僷儞傪怳傝曉傝偞傑偵尒偣傞偩偗偱夛応偼嫽暠偟偰偄偨丅

丂

丂壒妝傕偺偺LD偱偼丄DVD偵側偭偰偄側偄乮偲巚傢傟傞乯傕偺傪巆偟偰偍偄偨丅僪傾乕僘丄僋儕乕儉偺LD丅DVD偱嵞惗偺曽偑娙曋偐偮DAC偑恑壔偟偰偄傞偺偱丄愄傛傝椙偄嵞惗夋幙壒幙偑婜懸偱偒傞乮偐傕乯丅

丂

丂偄偢傟偵偣傛丄夵傔偰帇挳偟偰偄傞帪娫偑側偄偺偑嬍偵彎丅

仜20130701丂俴俢

丂俴俢偺俢倁俢壔嶌愴幚峴拞丅怴屆昳偺偔偣偵丄斦柺偵彎偑偮偄偰偄傞傕偺偑偁傝丄彎偺偲偙傠偱嵞惗偑巭傑偭偰偟傑偆晄嬶崌偑敪惗偟偨丅

丂敀偄彎

丂敀偄彎

丂僼儔儞働儞僔儏僞僀儞懳抧掙夦廱偼丄崱夞偑晻愗傝偩偭偨丅

丂僼儔儞働儞僔儏僞僀儞懳抧掙夦廱偼丄崱夞偑晻愗傝偩偭偨丅

丂儕儁傾僋儕僯僇丂俠俢俴俢梡傪傂偹傝弌偟愱梡僋儘僗偱偔傞偔傞丅

丂儕儁傾僋儕僯僇丂俠俢俴俢梡傪傂偹傝弌偟愱梡僋儘僗偱偔傞偔傞丅

丂彎偑徚偊偨傜巇忋偘偵愱梡恖岺僙乕儉旂偱巇忋偘悂偒丅偛傜傫偺捠傝僺僇僺僇丅

丂彎偑徚偊偨傜巇忋偘偵愱梡恖岺僙乕儉旂偱巇忋偘悂偒丅偛傜傫偺捠傝僺僇僺僇丅

丂崱夞偼丄偨傑偨傑儕儁傾僋儕僯僇偱彎偑徚偊嫀偭偨丅慡柺偙偟偙偟僋儕乕僯儞僌偟偨傜丄嵞惗夋幙傕岦忋偟偨丅巚偭偰偄傞傛傝偼傞偐偵斦柺偼墭傟偰偄傞偺偩丅乮愙拝嵻丄偦偺懠岺応偺暤埻婥側偳乯

仜20130629丂LD-DVD

丂VHS丄兝丄SVHS丄DVHS傪BD儗僐乕僟乕偵婰榐丄DVD丄BD偵僶僢僋傾僢僾偡傞偲偄偆嶌嬈偼丄LD偵堏峴偟偰偄傑偡丅

丂挿偐偭偨VHS丄兝價僨僆僥乕僾偺DVD壔丄嶌嬈拞丄價僨僆僨僢僉偑師乆偲庻柦傪寎偊丄廳梫婡傪廋棟偟丄僥乕僾傪僆乕僋僔儑儞偵弌偟丄丄丄偲幚峴偟偰偒傑偟偨丅

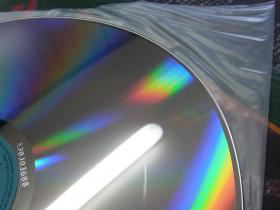

丂LD偼丄傾僫儘僌婰榐偺塮憸僨乕僞偲偄偆偙偲偱丄傾僫儘僌揑側晄嬶崌偑婲偙傝傑偡丅僨僕僞儖偱偼婲偙傜側偄丄梙傜偓丄怓挷偺偢傟丄偪傜偮偒丄夋憸偺儃働丄壒惡偼傾僫儘僌丄僨僕僞儖丄AC3僒儔僂儞僪偲偁傝傑偡偑丄庴偗偺儗僐乕僟乕偑2僠儍儞僱儖側偺偱丄僒儔僂儞僪僨僐乕僟乕偺弌斣偼偁傝傑偣傫丅

丂僨傿僗僋摟柧憌偵傾儖儈婰榐憌傪愙拝偟丄曐岇憌傪揾晍偟偨屻丄2枃傪挘傝崌傢偣傞偺偑LD丅晄嬶崌偺尨場偑丄偙偺傾儖儈婰榐憌偺巁壔丅師偵丄愙拝嵽偺晄嬶崌偵傛傝婰榐憌偑攇懪偭偪傖偆晄椙丅3偮栚偼丄偙偺愙拝嵻偑僨傿僗僋昞柺偵僑儉偺傝偺傛偆偵丄偪傚傫偪傚傫偲晅拝偡傞働乕僗丅4偮栚偼丄傾僫儘僌偺婰榐偵傛傝丄傾儖儈婰榐憌偺僺僢僩偑偄偄壛尭偵嶶偭偰偟傑偆偣偄偐丄夋幙偑儃働偰偔傞丅

丂晄嬶崌偺弌曽偑偄偐偵傕傾僫儘僌偭傐偄丅僨僕僞儖偼嵞惗偱偒傞偐偱偒側偄偐丄偽偝偭偲媫寖丅傾僫儘僌偼丄壗偲偐嵞惗偡傞偗偳楎壔偺搙崌偑側偩傜偐側僗儘乕僾偺傛偆側傕偺丅

丂侾偺巁壔偼丄弶傔偼儊僟僇僲僀僘丅傂偳偔側傞偲丄夋柺偑恀偭敀偵側偭偰偟傑偆丅

丂俀偼嵟嬤暘偐偭偨偺偩偑丄屆偔側傞偲丄斦柺偼柺堦側偺偵丄婰榐憌偺傾儖儈晹暘偑晽栦偺傛偆偵攇懪偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞傕偺丅斦柺傪僋儕乕僯儞僌偟偰傕柍懯丅偙偆側傞偲丄夋柺偑忋壓偵嵶偐偔怢傃弅傒偟偨傝丄嵞惗偑崲擄偵側傞丅

丂俁偼丄僲儕偑晛捠偺愙拝嵽偺傛偆偵傾儖僐乕儖側偳偺僋儕乕僯儞僌嵻偱棊偪側偄両偲偄偆偙偲丅傆偒庢傞偲怢傃偰敀偄揰偑戝偒偔側偭偰偟傑偆丅

丂係偼丄愄偼偙傫側偵傏偗偰側偐偭偨偲巚偆斦偑懡偄丅偨偩丄挿壀揝抝巵偑崅夋幙斦偲悇偟偰偄偨斦偼丄崱偱傕崅夋幙丅4丗3偺傕偺偼夋幙揑偵桳棙偩丅僔僱僗僐僒僀僘偼巆擮側偑傜夝憸搙偑傕傠偵埆偔尒偊傞丅幚嵺夋柺僒僀僘偱4暘偺堦偩偐傜丅僨乕僞検傕HD偺4暘偺1偲偄偆帠丅4丗3偼夋柺偺敿暘僒僀僘偩偐傜傑偩敆椡偁傞嵞惗夋柺偑妝偟傔傞丅

丂AV僜僼僩偺崁偵弴偵徯夘偟偰偁傝傑偡偑丄1950-60擭戙偺摿嶣傕偺偺LD偑丄愄偼偁傝傑偟偨丅DVD偱偼丄偙偺曈偺慺嵽亖夋幙偁傑傝椙偔側偔丄壒惡傕儌僲儔儖丄偝傜偵丄敀崟丄偲偄偆嶌昳偼愊嬌揑偵僨傿僗僋壔偟偰偄傑偣傫丅

丂崱夞丄晻傪愗偭偰偄側偐偭偨LD偼丄塅拡愴憟丄墿嬥僶僢僩丄僼儔儞働儞僔儏僞僀儞偺夦廱懳抧掙夦廱丄側偳丅枹奐晻偱傕丄忋婰侾偐傜偺晄椙偼恑峴偡傞傕偺偑偁傝丄怴屆昳偱傕丄埨怱偱偒側偄偺偑傾僫儘僌偺LD丄偲偄偆偙偲偱偡丅

丂孹岦揑偵傒傞偲丄敀崟丄4丗3丄儌僲儔儖壒惡偼丄寢峔崅夋幙傕偺偑懡偄丅CAV偼彮偟椙偄偐丄偲偄偆偔傜偄丅

丂挿壀巵悇慐偺僾儘儁儔僷儚乕丅僇儔乕丄4丗3丏彮偟嬯偟偄偲偙傠傕偁傞偗傟偳丄偍偍傓偹椙岲丅

丂1990擭戙LD偲DVD傪暪攧偟偰偄偨帪婜偑偁傝傑偟偨丅偦偺帪丄DVD偵偟偰偍偗偽椙偐偭偨丅偦偺摉帪偼丄LD傕丄DVD傕戝偟偰堘偄偼側偄丅桪椙LD偼偩傔DVD偵彑傞丄偲偄偆栍怣偑偁傝傑偟偨丅僼僅乕儅僢僩偑堘偆偺偩偐傜丄夋幙偺嵎偼巇曽偑側偐偭偨偺偱偡偹丅摿偵丄忋婰偺1-4偺庛揰偑偁傞LD偼丄擭偑宱偮偵偮傟傂偳偔側傞堦曽偱偡偐傜丅

丂

仜20130609丂僙僢僥傿儞僌

丂僂僀儖僜儞僆乕僨傿僆偺僔僗僥儉6傪僼儘儞僩偵擖傟偨偺偑偟偽傜偔慜丅埲慜偺僔僗僥儉5.1偼丄SP偵暲傋偰抲偄偰偁傝傑偟偨丅偦傟偼丄儕傾偺僂僀僢僩傪摦偐偡偺偑偲偰傕壄崊偩偭偨偐傜丅

丂6寧8擔撍慠夛捗嶁壓偺IK巵偑巇帠偱暉搰巗傪朘傟丄偦偺婣傝偵変偑AV儖乕儉偵傗偭偰偒傑偟偨丅側傫偲丄僙僢僥傿儞僌曄峏偵椡傪戄偟偰偄偨偩偗傞丄偲偄偆偙偲丅

丂搉傝偵慏丄偲偼偙偺偙偲丅彫1帪娫偐偗偰僂僀僢僩傪堏摦丄僔僗僥儉5.1傪儕傾偵僙僢僥傿儞僌丅僂僀僢僩偼巚偄偺傎偐戝偒偐偭偨丅偙偺僂僀僢僩偼丄僂僀儖僜儞偺僌儔儞僪僗儔儉X1偲摨帪婜偵奐敪斕攧偝傟偨堦懱宆偺僔僗僥儉丅儈僯僌儔儞僪僗儔儉偲偄偊傞傕偺丅崱夞丄攧傝偵弌偟傑偡偺偱丄偛婓朷偺曽偼楢棈偔偩偝偄丅拞屆攧壙35枩傎偳偱偡偑丄僼儘儞僩偺僨僼儔僋僔儑儞僷僢僪偑傕傠偔側偭偰偄傑偡偺偱丄偦偺廋棟僷乕僣戙嵎偟堷偒偱25枩墌傎偳偱偟傚偆偐丅抣壓偘岎徛壜偱偡偺偱丄栤偄崌傢偣偍懸偪偟傑偡丅

丂

丂 丂

丂

丂僔僗僥儉6丂嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僔僗僥儉6丂塃丂丂夋柺偼丄AKB憤慖嫇

丂

丂 丂

丂

丂儕傾偵僙僢僥傿儞僌偺僔僗僥儉5.1丂嵍丂丂丂丂丂丂僔僗僥儉5.1丂塃丂壒偼丄WITT偺屻偺僔僗僥儉側偺偱丄偦傟偼椙偄曽偵堘偆丅

丂掕壙偼丄僂僀僢僩偑1994擭丂160枩(2杮儁傾乯丂僔僗僥儉5.1偼丄1994擭丂栺310枩墌儁傾丅

僂僀儖僜儞僆乕僨傿僆丂WITT攧傝傑偡丅崘抦

丂

丂

WITT慡宨丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂攚柺丂2杮偲傕摨掱搙

丂

丂

攚柺丂2杮偲傕摨掱搙丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僂僀僢僩丂僣僀乕僞乕丂僨僼儔僋僔儑儞僷僢僪偑儃儘儃儘偱偡丅

偟偐偟丄儐僯僢僩偼惓忢丅僄僢僕傕僑儉側偺偱丄攋懝偼偁傝傑偣傫丅

僂乕僼傽乕偼僌儔儞僪僗儔儉X1偵巊梡偟偰偄傞傕偺偲摨偠丅僣僀乕僞乕丄僗僐乕僇乗丄僂乕僼傽乕偲傕惓忢偵摦嶌偟偰偄傑偡丅

攚柺偺SP働乕僽儖僞乕儈僫儖傕娚傒僈僞偼偁傝傑偣傫丅

僉儍價僱僢僩偼丄僌儔儞僪僗儔儉X1偵巊梡偝傟偨摨嵽幙偺傕偺丅岝戲偑偁傝丄崱偱傕旤偟偄忬懺偱偡丅

丂儅儔儞僣AV8801 偱丄嵞僉儍儕僽儗乕僔儑儞丅

丂AV8801偺僾儕傾僂僩偼慡僠儍儞僱儖XLR丅僕僃僼偺僾儕傾儞僾偺XLR偺hot,cold偺娭學偑夦偟偄丅

丂AV8801 偱僆乕僩僉儍儕僽儗乕僔儑儞偟偨帪丄偙偺僠儍儞僱儖偑媡憡偱偡丄偲儊僢僙乕僕偑弌傞桪傟傕偺偩偭偨偺偱偡丅

丂偙傟傑偱偼丄Hivicast偱偺壒傪暦偄偰挷惍丄偱偟偨偑丄AV8801 偺僆僂僨僢僙僀偺惛搙偼偡偛偄傕偺偩偭偨偺偱偡丅

丂僀儞僥僌儔DTC9.8 偵傕僆僂僨僢僙僀偼偮偄偰偍傝丄僉儍儕僽儗乕僔儑儞傕壜擻偱偟偨偑丄偙偙傑偱崅偄惛搙偱偼側偐偭偨偱偡偹丅

丂DTC9.8 偼偦偺崅堟偺偝偝偗偩偭偨(偲偘偲偘偟偝乯偲偙傠偑帹偵捝偐偭偨偺偱擖傟懼偊偨偺偱偡偑丄IK巵偼丄偦偺榗傒姶偑椙偄両偲偄偆姶惈偺帩偪庡丅偙傟偼30擭慜偐傜丄曄傢偭偰傑偣傫丅偍屳偄妛惗偺崰丄斵偑攦偭偨僾儕儊僀儞傾儞僾偼僆儞僉儑僂偺A820GTR丅挿壀揝抝巵偑僴乕僪偱僔儍乕僾偱僟僀僫儈僢僋偲愨巀偺傾儞僾丅懳偟偰丄巹偑慖傫偩偺偼丄僩儕僆偺儼僪儔僀僽傾儞僾KA2200偱偟偨丅偙偪傜偼丄崅堟偑偝傜偝傜偟偨姶偠偱丄挿壀巵偺昡壙傕丄峀戝側壒応偱偼偁傞偑丄偙傟偱僴乕僪偱僟僀僫儈僢僋側偲偙傠偑弌偰偔傟偽椙偄丄偲偄偆傕偺偱偟偨丅壒偼偳偪傜偐偲偄偆偲抂惓偱偍偲側偟傔偺傕偺丅偦傟偑丄崱偱傕懕偄偰偄傞偺偱偡偹丅

丂價僨僆僨僢僉張暘

丂2013擭5寧枛僆乕僋僔儑儞偱丄偍傗偠偺價僨僆儖乕儉偵偁偭偨悢乆偺價僨僆僨僢僉傪張暘偟傑偟偨丅

丂偦傟偧傟偵巚偄擖傟偑偁偭偨兝僨僢僉丅傗偼傝抲偒応強丄廋棟偺帪娫丄嵞惗偡傞僥乕僾傪偡偱偵張暘丄偲偄偆娐嫬偺曄壔偑寛傔庤偱偟偨丅

丂SLHF77丂丂儀乕僞僴僀僼傽僀弶崋婡丅摉帪妛惗偱儘乕儞偱攦偭偨價僨僆丅僗乕僷乕僴僀僶儞僪夵憿偱尒傜傟傞夋偵側偭偨丅

丂SLHF900嘦丂僴僀僶儞僪婡丅偙傟傕丄崅夋幙婡丅

丂SLHF705丂丂丂儊僇偑僗働乕僥傿儞僌偱弌偰偔傞桪椙僨僓僀儞婡

丂S11丂丂丂丂嶰旽偺撍慠曄堎婡丅儊僇丄僩儔儞僗傪暿屄僼儘乕僥傿儞僌丅夋傕慺惏傜偟偐偭偨丅

丂X3Spt丂丂丂價僋僞乕偺傾僫儘僌崅夋幙婡丅

丂偙傟傜偺崅夋幙婡偼丄崱偺DVHS婡偵斾傋傞偲丄堎忢偵廳偄丅(偲偄偆偐丄DVHS婡偑寉偡偓両乯愄偺價僨僆偼偦偺廳偝偱強桳姶偑枮懌偝偣傜傟偰偄偨両丠

丂偙傟傜偺僀儞僾儗僢僔儑儞偼價僨僆偺儁乕僕偱尒偰壓偝偄丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

丂

仜20130410丂僶僢僋傾僢僾偁傟偙傟

丂嵟嬤僽儖乕儗僀僨傿僗僋偺僶僢僋傾僢僾偑偱偒傞娐嫬傪惍偊偨偨傔丄嵞惗僜乕僗偼僽儖乕儗僀偑傎偲傫偳偵側偭偰偒傑偟偨丅

丂僶僢僋傾僢僾僜僼僩偼丄DVDFab 9偲ImgBurn偺慻崌偣丅

丂DVD偼丄DVD Shrink偲DVD Dcrypter丅CD偼Nero偱偺僶僢僋傾僢僾偱偟偨丅

丂BD偼丄僜僼僩偵巇崬傑傟偰偄傞AACS偲偄偆僐乕僪偑丄埆偝傪偡傞崻杮偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅僾儗乕儎乕偺僼傽亅儉僂僄傾傪峏怴偟側偄偲丄嵟怴AACS偵懳墳偱偒偢丄嵞惗偑偱偒側偄丄偲偄偆偙偲偑婲偙傝傑偡丅僶僢僋傾僢僾偡傞慜偵丄嵞惗偱偒側偄丄偲偄偆崻杮揑側偙偲偑婲偙偭偰偟傑偆偺偱偡丅僾儗乕儎乕偵懳偟丄BD儗僐乕僟乕偼傎偲傫偳栤戣側偔嵞惗偱偒傑偡丅儗僐乕僟乕偼偳偺傛偆側榐壒榐夋偺僨傿僗僋撪梕偱偁偭偰傕丄昞帵偝傟偰偄傞嵞惗偱偒傞僼僅乕儅僢僩偱偁傟偽丄嵞惗偟偰偟傑偆傛偆偱偡丅

丂巹偺PC偵擖偭偰偄偨PC嵞惗僜僼僩PowerDVD9偼丄嶐擭5寧埲慜偵僼傽乕儉僂僄傾偺峏怴偑廔椆偟丄崱偺BD偺嵞惗偑偱偒側偔側傝傑偟偨丅怴僶乕僕儑儞傪峸擖偟傠丄偲昞帵偝傟傞寚娮僜僼僩偱偟偨丅儗僲儃偺僨僗僋僩僢僾偵僶儞僪儖偝傟偰偄偨PowerDvd俋偼丄偙偺傑傑偱偼嵞惗偱偒側偄偺偱桳椏斉偺10丄11丄12傪峸擖偟傠丄偲敆偭偰偒傑偡丅斕攧偟偨儓僪僶僔僇儊儔偵僋儗乕儉偮偗傑偟偨偑丄儊乕僇乕偵尵偭偰偔傟偲偐傢偝傟丄儗僲儃偱偼丄僒乕價僗婜娫廔椆偟偰偄傞丄憡択偼桳椏偱偡丄偲昞帵偝傟傞嵟掅偺儐乕僓乕僒乕價僗偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅

丂偦傟偵懳墳偟偰DVFa倐9偼丄擔乆峏怴偑恑傔傜傟傑偡丅柍椏婜娫偑廔椆偟偨屻偼丄僶僢僋傾僢僾婡擻偺傒偼偢偭偲巊偊傑偡丅峸擖偟偰傕椙偄偺偱偡偑丄DVDFab9偱傕丄奐偗側偄僨傿僗僋偑帪乆敪惗偡傞偺偱丄偦偺傛偆側僜僼僩偵帒杮傪搳壓偱偒側偄偺偱偡丅

丂嵟嬤偺奐偗側偄僨傿僗僋丅

丂丒僫儖僯傾崙暔岅3丂DVDFab9傪嵟怴僶乕僕儑儞偵偟偰傕丄乽奐偔偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅乿偺儊僢僙乕僕偑弌傑偡丅儔僢僋傪扵偟偨傜敿擭埲忋慜偵丄摨僞僀僩儖偺僶僢僋傾僢僾偑尒偮偐傝丄埲慜偺娐嫬偱偁傟偽丄僶僢僋傾僢僾偑壜擻偱偁偭偨偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅

丂丒僥儖儅僄儘儅僄丂丂CH19 偱嫮楏側儖乕僾巜帵偑幚峴偝傟丄捠偟偱偺僶僢僋傾僢僾偑晄擻丅

丂丒偍偍偐傒偙偳傕偺塉偲愥丂偙傟傕廔斦偵嫮惂廔椆偝傟丄捠偟偱偺僶僢僋傾僢僾晄擻丅

丂丒敀愥昉偲嬀偺彈墹丂丂2012丂偙傟傕搑拞偱嫮惂廔椆偟偰偟傑偄丄嵶愗傟偺僶僢僋傾僢僾丅

丂丒傾僟儖僩BD丂備偆偮傏傒丂曻壽屻偵嶇偔丂傾僟儖僩偱捠偟偱僶僢僋傾僢僾晄擻僞僀僩儖偑偁傞側傫偰嬃偄偨丅

丂丒傾儞僟乕儚乕儖僪丂妎惲丂丂PS3偱僶僢僋傾僢僾僨傿僗僋傪10悢暘尒偰偄傞偲丄壒惡偑僇僢僩偝傟傞儌乕僪偵愗傝懼傢傞丅BD儗僐乕僟乕偱偼丄栤戣側偔嵞惗丅

丂捠偟偱僶僢僋傾僢僾晄擻偺傕偺偼丄僶僢僋傾僢僾壜擻偺CH傪扵偟偰丄偦偙偩偗僶僢僋傾僢僾丅屻偱傑偲傔偰從偔丄偲偄偆偙偲偱懳墳偟偨偑丄1枃偺僨傿僗僋撪偵暋悢偺僞僀僩儖偑偁傞偲丄僾儗乕儎乕懁偱僨乕僞僨傿僗僋偲敾暿偟偰嵞惗偱偒側偄偙偲偑婲偒傞丅DVD偱偼戝忎晇側偺偱偡偑偹丅

丂GOM僾儗乕儎乕側偳傪巊偊偽嵞惗壜擻偱偡偑丄嵶愗傟姶偼偸偖偊偢丄寢嬊丄偤傂梸偟偄傕偺偼丄僙儖僨傿僗僋傪攦偆丄偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅

丂巹揑僶僢僋傾僢僾偵尷偭偰偺巊梡偱偡丅CD傕DVD傕幵偵帩偪崬傓側偳偺帪偵僆儕僕僫儖僨傿僗僋偼帩偪崬傒偨偔側偄偱偡偐傜偹丅幵偺拞偺娐嫬偼偐側傝楎埆偱丄壏搙丄毢側偳婱廳側僆儕僕僫儖僨傿僗僋偼丄帩偪崬傒偱偒傑偣傫丅LP偺帪偼丄斦帺懱偑偱偐偔丄幵偱偺嵞惗偼尰幚揑偵晄擻偱偟偨偐傜丄僇僙僢僩僥乕僾偵棊偲偟偰幵偱暦偔丄偲偄偆僗僞僀儖偱偟偨丅

丂

丂PS3偼崅惈擻側BD嵞惗婡偱偁傞偙偲偼丄悢擭慜偐傜尋媶偟偰偒傑偟偨丅

丂尰忬偱偺惈擻偼

侾丏僷僫僜僯僢僋BD儗僐乕僟乕偱丄崅懍偱榐夋偡傞僨傿僗僋偼傎偲傫偳嵞惗偱偒傞丅

俀丏AVCREC偵懳墳偟偰偄側偄偺偱丄DVD偵HD傪婰榐偟偨傕偺偼嵞惗偱偒側偄丅

俁丏AVC偺挿帪娫婰榐儌乕僪偱丄儅儖僠僠儍儞僱儖廂榐傕偺偼嵞惗偱偒側偄丅2ch側傜嵞惗偱偒傞丅

係丏CPRM乮僨僕僞儖曻憲乯榐夋偼嵞惗壜擻丅

丂PS3偱嵞惗晄擻偺僨傿僗僋乮挿帪娫丄儅儖僠僠儍儞僱儖乯偼僷僫僜僯僢僋BD儗僐乕僟乕偱丄傎偲傫偳栤戣側偔嵞惗偱偒傞丅

丂僷僫僜僯僢僋偼丄I-link偵傛傞TS乮儈僯DV丄儈僯DVHD丄DVHS乯偺婰榐傪宲懕偟偰僼僅儘乕偟偰偒偰偍傝丄嵟嬤偱偼丄DLNA僒乕僶乕婡擻傕捛壛偝傟丄WOWOW廂榐傕偺偱傕丄暿幒偺PS3偱嵞惗偱偒傞丅

丂嵞惗偵娭偟偰傕儃乕僟乕儗僗傪捛媦偟偰偄傞巔惃偼徿巀偵抣偡傞丅

丂偮傑傝丄WOWOW偵宊栺偟偰偄傞Bcas僇乕僪偱榐夋偟偨僐儞僥儞僣偼丄宊栺偟偰偄側偄懠偺僾儗乕儎乕偱嵞惗壜擻偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲丅偙傟傪暿儊僨傿傾偵堏偡丄偲偄偆偙偲傪偟側偰傕丄幚懺忋丄偳偺僨傿僗僾儗僀偱傕帇挳壜擻偵側傞偲偄偆偙偲丅偙偺曈偑丄榐夋丄嵞惗丄僐僺乕側偳偺儃乕僟乕儗僗偵娭學偟偰偔傞丅僷僫僜僯僢僋偼丄側傫偱傕榐夋嵞惗偱偒傞傛偆偵偟偨偄偵堘偄側偄丅偦傟偑尰峴朄偱偼偱偒側偄偺偱丄傗傜側偄丅

丂僐僺乕10偵偮偄偰傕丄僷僫僜僯僢僋偼丄彂偒栠偟偲偄偆僔僗僥儉偱彮偟巊偊傞傛偆偵悇恑偟偰偄傞丅崱屻偲傕丄尨斦惂嶌僒僀僪丄婰榐婡儊乕僇乕丄儐乕僓乕側偳偺娭學傪椙偄曽偵恑傔傞惢昳傪嶌傝懕偗傞偩傠偆丄偲偄偆巔偑尒偊傞偺偱偁傞丅

仜20130405丂丂IK僔傾僞乕

丂夛捗嶁壓偺IK僔傾僞乕儂乕儉儁乕僕偑峏怴偝傟側偔側偭偰媣偟偄両乮嫀擭偺12寧偐傜僗僩僢僾乯3寧偵朘栤偟偨帪丄峏怴傪栺懇偟偰偒偨偺偵傑偩幚尰偝傟偰偄傑偣傫丅擭搙枛丄怴擭搙側偳巇帠偑朲偟偄両偲偄偆偙偲傕廳側傝峏怴掆懾傪杮恖偑尵偭偰偍傝傑偟偨丅

丂偦偙偱丄偙偪傜偐傜IK僔傾僞乕偺崱傪儗億乕僩丅

丂僔僗僥儉6偺僄乕僕儞僌傪幚峴偟偰偄偨偩偄偰偍傝傑偟偨丅岦偐偭偰嵍懁偺僐儞億乕僱儞僩儔僢僋偼庒姳擖懼丄僙僢僥傿儞僌偺曄峏桳丅丂儕傾偺SP働乕僽儖偵PAD僪儈僫僗sig傪摫擖丅憡曄傢傜偢丄僒儔僂儞僪丄儅儖僠偺壒応偼偡偛偄丅

丂僔僗僥儉6偺僄乕僕儞僌傪幚峴偟偰偄偨偩偄偰偍傝傑偟偨丅岦偐偭偰嵍懁偺僐儞億乕僱儞僩儔僢僋偼庒姳擖懼丄僙僢僥傿儞僌偺曄峏桳丅丂儕傾偺SP働乕僽儖偵PAD僪儈僫僗sig傪摫擖丅憡曄傢傜偢丄僒儔僂儞僪丄儅儖僠偺壒応偼偡偛偄丅

丂僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗丅悢擭慜僄僀僾儕儖僼乕儖僱僞偱偦偺搊応傪帺恎偱尵偭偰偄偨傜丄杮摉偵幚尰丅

丂僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗丅悢擭慜僄僀僾儕儖僼乕儖僱僞偱偦偺搊応傪帺恎偱尵偭偰偄偨傜丄杮摉偵幚尰丅

丂偙偺嬥懏偺夠偺戜偑椙偔傕埆偔傕僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗偺壒偺搚戜丅僀儞僔儏儗乕僞乕偺僽儔僢僋儔價僆儕偑側偠傫偱偒偰丄偡偙偟椙偄姶偠偵側偭偰偒偨丅

丂丂帪娫偑墴偟偰偄傞拞丄帋挳偟偨偺偑丄僗僥僒儞偺愇愳偝備傝偺CD-R

丂丂帪娫偑墴偟偰偄傞拞丄帋挳偟偨偺偑丄僗僥僒儞偺愇愳偝備傝偺CD-R

僨傿僗僋丅偙傟偑寢峔側傑側傑偟偄儃乕僇儖丅僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗丄僐僸儗儞僗丄MODEL9丄偦偟偰僌儔儞僪僗儔儉X1偱乽揤忛墇偊乿偩丅崙撪嵟崅媺偺壧梬嬋偱偁傞両

丂

丂V偺曽偼丄AKB係俉偺儔僀僽両尦婥偄偭傁偄偺儔僀僽傪帇挳丅儕傾偺夛応壒乮廳掅壒偑敿抂偠傖側偄乯偑儕傾儖丅AKB偼傕傕偔傠偲堘偄慡曇岥僷僋乮帠慜榐壒乯偩偐傜儃乕僇儖偼儔僀僽乮惗乯偠傖側偄偺偩偗傟偳偦傫側偺偼娭學偹偊両偐傜乽椙偄偹両乿

丂塮憸宯偼丄DTC9.8偱 僨僐乕僪丅偍傗偫偼丄DTC9.8 偺僾儕晹偺僷儚乕晄懌偵傕偺懌傝側偝傪姶偠偰偄傑偟偨丅壗偟傠丄僐僸儗儞僗偵懳偟偰DTC9.8偼壙奿嵎偱20暘偺侾偔傜偄丅僕僃僼偺僷儚乕傾儞僾傪嬱摦偡傞偺偵椡晄懌傪姶偠偰偄偨偺偱偟偨丅偦偙偑丄儔僀僽塮憸偺壒惡偲側傞偲榗傒姶偑揔搙偵岟傪憈偟僄僱儖僊僢僔儏偵暦偙偊傞戝惓夝偵側傞偺偱偟偨丅

丂尰嵼偺偍傗偠偺AV儖乕儉偼丄DTC9.8偐傜AV8801傊曄傢偭偰偄傑偡偑丄偙偺僾儕晹偼偐側傝恀柺栚偵嶌傜傟偰偄偰丄DAC偲崌傢偣偰偐側傝儚僀僪儗儞僕丄崅SN丄崅僙僷儗乕僔儑儞傪幚尰丅偝傜偵丄掅堟偺怢傃偑慺惏傜偟偄丅Ik巵偼偙偺傛偆側恀柺栚側壒偑崌傢側偄丄偲偄偆偙偲偱偟偨丅埲慜偙偺IK僔傾僞乕偱帋挳偟偨僷僀僆僯傾偺SC-LX85偵偮偄偰傕丄僆乕僨傿僆揑乮儗價儞僜儞揑乯偲昡壙偟偨IK巵偱偟偨偺偱丄AV8801

偵偮偄偰傕摨偠姶憐偲巚偭偰偄偨傜丄偦偺捠傝偱偟偨丅

丂偦偺傎偐丄偄傠偄傠儁乕僕僱僞偼偁傞傛偆偱偟偨偺偱丄偝偭偝偲峏怴偟偰偔偩偝偄偹両Ik巵両(^^)p

仜20130326丂AV8801

丂AV8801偵偼丄娙扨僆乕僩僉儍儕僽儗乕僔儑儞偨傞丄僆僂僨僢僙僀偑晅偄偰偄傑偡丅

丂傑偨丄儅儔儞僣偼2斣儂僢僩偺XLR抂巕丅僕僃僼儘乕儔儞僪偼3斣儂僢僩丅僄僜僥儕僢僋偼丄2斣儂僢僩丅

丂僆僂僨僢僙僀傪巊梡偟偰傒傞偲丄僼儘儞僩儕傾偑媡憡偩偲巜揈偡傞丅僙儞僞乕傪婎杮偲偡傞偲丄僼儘儞僩丄儕傾偑媡憡丅偲偄偆偙偲偼僔僫僕乕嘦i偼丄屻婜偺惢昳偱丄2斣儂僢僩側偺偩傠偆丅僐僸儗儞僗偼弶婜偺惢昳側偺偱丄3斣儂僢僩側偺偩傠偆丅

丂擖椡偺僼僃僀僘愗傝懼偊SW偑偁傝丄儊儌儕乕偱偒傞偑丄僷儚乕傾儞僾偺僼僃僀僘SW偱愗傝懼偊傞偙偲偵偟偨丅僼儘儞僩儕傾偲傕丄偙傟傑偱偺媡偵丅

丂僆僂僨僢僙僀傪傕偆堦搙婲摦偝偣偰應掕偡傞丅崱搙偼OK丅埵憡僠僃僢僋偑偱偒傞側傫偰丄側傫偰偐偟偙偄婡夿側偺偩傠偆丅

丂偦偆偡傞偲丄僄僜僥儕僢僋UX-1 傪丄僙儞僞乕婎弨偵丄僼儘儞僩儕傾偑媡憡偩偭偨偺偐丄丄丄僼儘儞僩丄儕傾偺偮側偑傝傪廳帇偡傞偁傑傝丄僼儘儞僩偲僙儞僞乕偺嵎傪傛偔暦偐側偐偭偨丠偭偰偙偲偐丅偑偭偔傝丅偱傕丄UX-1偺XLR偼僼儘儞僩偺傒偱偁傝丄儕傾傕僙儞僞乕SW偼RCA弌椡側偺偩丅

丂偡傞偲丄僼儘儞僩偲丄RCA偺埵憡偑偨傑偨傑崌偭偰偄偨偲偄偆偙偲偩傠偆偐?乮偨傇傫RCA亅XLR傾僟僾僞乕偺撪晹攝慄偺娭學乯丂Hivi偺僠僃僢僋僨傿僗僋偱嶶乆妋擣偵偟偰偒偨偺偱丄偁偐傜偝傑偵媡憡偱偼側偐偭偨丄偲巚偆丅

仜20130322丂丂僔僗僥儉俇

丂埲慜偝傢傝偩偗偍揱偊偟偨丄僗僺乕僇乕丄僂僀儖僜儞偺僔僗僥儉俇傪摫擖偟傑偟偨丅

丂

丂 丂夛捗嶁壓偺Ik僔傾僞乕偵壖抲偒偺僔僗僥儉俇

丂夛捗嶁壓偺Ik僔傾僞乕偵壖抲偒偺僔僗僥儉俇

丂僌儔儞僪僗儔儉X1偲偺偦傠偄摜傒丅

丂

丂変偑AV儖乕儉偵斃憲屻丄愝抲慜偺儕傾忬懺丅

丂変偑AV儖乕儉偵斃憲屻丄愝抲慜偺儕傾忬懺丅

丂WATT傪庢傝晅偗傞慜偵悈暯弌偟丅

丂WATT傪庢傝晅偗傞慜偵悈暯弌偟丅

丂嵍僔僗僥儉5.1丏僔僗僥儉俇偼堦夞傝戝偒偄丅

丂嵍僔僗僥儉5.1丏僔僗僥儉俇偼堦夞傝戝偒偄丅

丂嵍僔僗僥儉6丅塃僔僗僥儉5.1丏

丂嵍僔僗僥儉6丅塃僔僗僥儉5.1丏

丂丂

丂

丂 丂WATT偼傎偲傫偳摨偠儐僯僢僩峔惉丅

丂WATT偼傎偲傫偳摨偠儐僯僢僩峔惉丅

丂偨偩偟丄僔僗僥儉6偺僇僶乕偼僔僗僥儉5.1偐傜恑壔偟偰丄僼儗乕儉晅偺婃忎側僞僀僾偵懼傢偭偨丅丂傑偨丄摉AV儖乕儉偺僔僗僥儉5.1偼丄慜僆乕僫乕偵偰丄僂乕僼傽乕儐僯僢僩傪僔僗僥儉7偺傕偺偵丄僣僀乕僞乕傪巹偑僔僗僥儉7偺傕偺偵曄峏偟偰偄傑偡丅僔僗僥儉5.7偲屇傫偱偄傞戙暔偱偡丅

丂

丂 丂僔僗僥儉6偼丄WATT傪僗僷僀僋偱晜偐偟偨偺偑摿挿丅

丂僔僗僥儉6偼丄WATT傪僗僷僀僋偱晜偐偟偨偺偑摿挿丅

丂攚傕堦夞傝崅偄丅墱懁偑僔僗僥儉5.1丅庤慜6丅偐側傝僗僷僀僋偱帩偪忋偘傜傟偰偄傞偺偑敾傞丅

丂攚傕堦夞傝崅偄丅墱懁偑僔僗僥儉5.1丅庤慜6丅偐側傝僗僷僀僋偱帩偪忋偘傜傟偰偄傞偺偑敾傞丅

丂壒偼丄偳偆偐丅

丂僔僗僥儉5.1偐傜戝偒側曄壔偼側偄丅偟偐偟丄屄乆偺僼傽僋僞乕偱傛傝惛枾側壒憸偺昤弌傪幚尰丅掅堟偺壒堟傕奼戝偟偰偄傞丅傑偩丄僄乕僕儞僌晄懌偺姶偑偁傞偺偱丄拞崅堟偼彮偟峝偄偲偄偆偐丄曄側壒偑偡傞丅乮帹偑側偠傫偱偄側偄偲偄偆丄偐丠乯

丂偙傟偐傜丄僔僗僥儉5.1傪摦偐偟偰丄儕傾偺僂僀僢僩偺偁傞埵抲偵愝抲偡傞丅偆乣壄崊偩丅

丂僂僀僢僩偼100僉儘偔傜偄偁傞偟丄僔僗僥儉5.1偩偭偰70僉儘偼偁傞丅摦偐偡偙偲帺懱偑嬯楯偺夠側偺偩丅

丂

丂

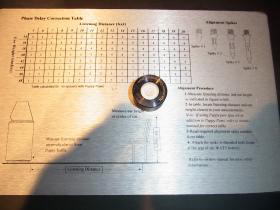

仜20130217丂揹尮

丂MODEL9傪曻弌偟偰悢廡娫丅MODEL9偼丄暲峴桝擖昳偱丄揹埑偑120儃儖僩偱偟偨丅擔杮偺100V偱傕摦嶌偼偟偰偄偨偺偱偡偑丄僷儚乕傾儞僾偲偄偆偙偲傕偁傝丄揔惓揹埑偱摦嶌偝偣傞偨傔偵丄僩儔儞僗傪摫擖偟偰偄傑偟偨丅弶傔偼丄2僞僢僾1僩儔儞僗昳丄偺偪偵丄棤斨掤S儂僥儖偱摨偠偔MODEL9偵巊偭偰偄偨丄1僞僢僾1僩儔儞僗昳偵曄峏丅偄偢傟傕僆儎僀僨揹婡惢偺僗僥僢僾僟僂儞僩儔儞僗偱偟偨丅偦偺僩儔儞僗傕曻弌丄揹尮200V

傪100V 偵栠偟偰僐儞僙儞僩傪巊偆偙偲偵偟偨丅

丂

丂崱夞偼丄暘揹斦偺200V偺僶僗僶乕傪丄100V梡偵曄峏丅

丂丂摉弶偺峔憐偱偼丄A宯摑丄B宯摑偱僨僕僞儖傾僫儘僌暘棧偟傛偆偲夋嶔丅

丂丂摉弶偺峔憐偱偼丄A宯摑丄B宯摑偱僨僕僞儖傾僫儘僌暘棧偟傛偆偲夋嶔丅

丂寢嬊偼丄偳偆偱傕傛偔側傝丄儂僢僩懁偲僐乕儖僪懁偱揹棳検傪嬒堦偵偟偨曽偑岠壥偑戝偒偄偙偲偑敾偭偨丅

丂偙偺僶僗僶乕偺偹偠巭傔愭傪懼偊傞偩偗偱丄100V丄200V偺慖戰偑偱偒傞丅丂

丂偙偺僶僗僶乕偺偹偠巭傔愭傪懼偊傞偩偗偱丄100V丄200V偺慖戰偑偱偒傞丅丂

丂偙偺僽儗乕僇乕(堦斣塃)偼丄僋儔僀僆張棟偺僽儗乕僇乕偱丄慛楏側拞崅堟偺嵞惗壒偑摿挜丅

丂偙偺僽儗乕僇乕(堦斣塃)偼丄僋儔僀僆張棟偺僽儗乕僇乕偱丄慛楏側拞崅堟偺嵞惗壒偑摿挜丅

丂僄乕僕儞僌偱崅堟傛傝偺僶儔儞僗偑棊偪拝偄偰偔傞昳丅傕偆3丄4擭埲忋宱偭偰偄傞偺偱丄偄偄僄乕僕儞僌偑恑傫偱偄傞偲巚偆丅

丂MODEL9DC偼丄僶僢僥儕廩揹偺偨傔揹尮偑忢帪捠揹偟偰偄傞傢偗偱偼側偄偑丄揹尮僐乕僪偱壒偑偑傜偑傜曄傢傞偲偄偆偺偼夛捗嶁壓偺IK巵傕尵偭偰偄偨偙偲丅

丂僽儗乕僇乕偐傜偺揹尮僐乕僪偼儀儖僨儞働乕僽儖丅價僯乕儖僉儍僽僞僀儎俁恈僔乕儖僪慄丅僋儔僀僆僽儗乕僇乕偱丄拞崅堟偑僔儍乕僾偵側傞偺偱丄拞掅堟偑僶儕僶儕側傞儀儖僨儞偱僶儔儞僗傪庢偭偨丅僐儞僙儞僩偼丄僴僢儀儖幮丅偲偄偆揹尮儔僀儞丅

丂僙儞僞乕梡偺僾儘儘乕僌6偺揹尮僐乕僪傕丄偙傟傑偱偺暻僐儞僙儞僩偵栠偟丄100V 偵栠偟偨僐儞僙儞僩偵丄MODEL9DC偺揹尮僐乕僪傪愙懕丅

仜20130210丂偍媥傒

丂変偑壠偵偁傞僂僀儖僜儞僗僺乕僇乕僔僗僥儉僂僀僢僩偲丄傾僢僾儔僀僩僺傾僲傪曻弌偟傑偡丅

丂塃懁偺僗僺乕僇乕偱偡丅嵍偺傾儞僾偱偼偁傝傑偣傫丅傕偪傠傫2杮1僙僢僩偱偡丅晅懏昳偼偁傝傑偣傫丅

丂塃懁偺僗僺乕僇乕偱偡丅嵍偺傾儞僾偱偼偁傝傑偣傫丅傕偪傠傫2杮1僙僢僩偱偡丅晅懏昳偼偁傝傑偣傫丅

丂僂僀僢僩偼丄僌儔儞僪僗儔儉X1偺弅彫斉偲偄偭偨僗僺乕僇乕偱丄庤寉偵僂僀儖僜儞偺僄僢僙儞僗傪妝偟傔傑偡丅25枩偔傜偄傪峫偊偰傑偡偺偱丄偛楢棈偔偩偝偄丅

丂傾僢僾儔僀僩僺傾僲偼丄僇儚僀偺KU2偲偄偆傕偺丅20擭埲忋慜惢憿丅壒妝嫵幒偵巊梡偟偰偄偨傕偺傪忳偭偰偄偨偩偒丄偦偺嫵幒偵捠偆壠偺3恖偺巕嫙偲丄偐傒偝傫偑崌彞敽憈楙廗側偳偵巊梡偟偰偒傑偟偨丅偦傟偦傟惉挿偟丄僺傾僲傪巊傢側偔側偭偨偺偱丄偍忳傝偟傑偡丅塣捓帩偭偰偄偨偩偗傟偽嵎偟忋偘傑偡丅暉搰巗撪21000墌偔傜偄乮堦奒堦奒乯偺傛偆偱偡丅

丂壒偺弌側偄尞偼偁傝傑偣傫丅

丂壒偺弌側偄尞偼偁傝傑偣傫丅

丂丂3杮偺儁僟儖傕惓忢摦嶌偱偡丅挷棩偼傗偭偰傑偣傫丅10擭偔傜偄巊梡丅

丂乮2013擭3寧20擔斕攧廔椆偄偨偟傑偟偨丅乯

仜20130209丂價僨僆僥乕僾張暘

丂偍傗偫偺AV儔僀僼偑攟偭偰偒偨丄價僨僆偺儔僀僽儔儕乕傪張暘偟傑偟偨丅

丂屆偔偼儀乕僞偐傜巒傑偭偨價僨僆儔僀僽儔儕乕丅儀乕僞僴僀僼傽僀丄僴僀僶儞僪儀乕僞丄8儈儕丄倛i俉丄儈僯DV丄乮ED儀乕僞偼枹摫擖乯丄SVHS丄DVHS丄LD丄DVD丄BD儗僐乕僟乕丄HDBS僨僕僞儖曻憲丄TV曻憲丄抧僨僕丄FM曻憲丄嵟嬤偱偼僀儞僞乕僱僢僩儔僕僆偺MP3傗WMA傗傜偺僨僕僞儖僐儞僥儞僣丄側偳側偳丅

丂價僨僆僥乕僾偺儀乕僞丄VHS偼丄検偑朿戝偱丄愯桳懱愊傕傕偺偡偛偔丄壠懓偐傜抐幪棙傪尵傢傟懕偗偰偄傑偟偨丅

丂崱夞丄僆乕僋僔儑儞偱1墌僗僞乕僩偱丄儀乕僞丄VHS偺僥乕僾偺傎偲傫偳傪張暘丅

仠兝宯僥乕僾丂丂寁栺260杮曻弌

丂

丂 丂儀乕僞僜僼僩栚嬍偺僟乕僥傿儁傾拝偣懼偊僔乕僩丅

丂儀乕僞僜僼僩栚嬍偺僟乕僥傿儁傾拝偣懼偊僔乕僩丅

丂

丂 丂儀乕僞僥乕僾乮堦晹乯

丂儀乕僞僥乕僾乮堦晹乯

丂儀乕僞丂僜僼僩丂31杮丂儗儞僞儖昳偺働乕僗晅偒丅僨傿僗僯乕傾僯儊乮偙傟偼巕嫙偨偪偑僿價乕儘乕僥乕僔儑儞乯丄傎偐偺傾僯儊丄夦廱丄愴憟傕偺丅壂撽傊椃棫偪傑偟偨丅

丂儀乕僞僥乕僾丂170杮僾儔僗60杮丅栺230杮丅庡偵塮夋丄TV傾僯儊偺楢懕廂榐傕偺丅側偳丅偙傟傕暿偺曽偺壂撽傊丅

丂儀乕僞宯偺僥乕僾丂栺260杮偑丄側偤偐壂撽傊丅

丂幚偼丄傋偨偺僥乕僾偼傑偩丄偁偲丄5丆60杮偁傝丄偙傟偑丄儀乕僞偺婰榐偺庡棳丄1980擭戙敿偽偐傜偺壧梬嬋TV曻憲榐夋丅TVCM榐夋暔偑偁傝傑偡丅塮夋側偳偺嶌昳偼丄偄偢傟VHS丄LD丄DVD丄BD側偳偺儊僨傿傾偱搊応偡傞壜擻惈偑崅偄偺偱偡丅偦傟偵懳偟丄惗曻憲偺壒妝斣慻偼傑偢扨昳嶌昳偵偼側傜側偄丅

丂傎偲傫偳丄DVD傊堏怉偑嵪傫偱偄傑偡偑丄傑偩偁偲彮偟巆偭偰偄傞偺偱偡丅儀乕僞偺僨僢僉偑挷巕埆偔側傝拞嵗乮巇帠傕朲偟偔側偭偨偺偱1擭敿拞嵗乯偟偰偄傑偡丅偙傟傕丄姰僷働廔椆偟偨傜曻弌偡傞梊掕偱偡丅

丂偙偺傎偐丄僾儔僀儀乕僩壠懓婰榐丄儉乕價乕榐夋尦僥乕僾側偳偼庤尦偵巆偟偰偁傞傢偗偱偡丅偙傟偑悢廫杮丅乮儀乕僞丄VHS崌傢偣偰乯

丂傑偩弌偟偰偄側偄丄壒妝傕偺偺堦晹丅塃壓偺働乕僗晅偒偺僥乕僾偼丄摉帪崅妟偺慖暿昳丅堦杮偼兝嘥廂榐僇僔僆儁傾儔僀僽丅

丂傑偩弌偟偰偄側偄丄壒妝傕偺偺堦晹丅塃壓偺働乕僗晅偒偺僥乕僾偼丄摉帪崅妟偺慖暿昳丅堦杮偼兝嘥廂榐僇僔僆儁傾儔僀僽丅

仠VHS宯僥乕僾丂栺390杮曻弌丂乮偆偪DVHS婰榐230杮乯

丂

丂 丂SVHS僥乕僾堦晹丂

丂SVHS僥乕僾堦晹丂

丂

丂 丂DVHS廂榐丂SVHS夵憿僥乕僾

丂DVHS廂榐丂SVHS夵憿僥乕僾

丂VHS僥乕僾丂131杮庡偵塮夋側偳SVHS婰榐丅寢峔偁偭偨傕偺偱偡丅

丂DVHS婰榐庡偵SVHS僥乕僾丂WOWOW榐夋傕偺200杮丂僾儔僗DVHS僥乕僾丂30杮偔傜偄丂寁230杮

丂VHS宯僥乕僾偑丄側傫偲丄400杮嬤偔丅偙傟偼丄傑偲傔偰搶嫗偺曽傊峴偒傑偟偨丅

丂杮摉偵丄偛傒偵弌偡丄偲偄偆峴堊偑偱偒側偐偭偨偺偱丄棊嶥偟偰偄偨偩偄偨奆條偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

丂DVHS偼丄僐僺乕嬛巭僐乕僪偑擖偭偰偐傜偺僥乕僾側偺偱丄壗偲傕偱偒側偄丅僐僺乕嬛巭僐乕僪偑側偄帪婜偺傕偺偼丄BD儗僐乕僟乕偵擖傟偰BD壔偱偒傞偺偱偡偑丄偦傟傕堦晹偱偟偨丅

丂昡榑壠婽嶳巵偑夛捗嶁壓偵棃偨偲偒丄DVHS偺偙偲傪暦偒傑偟偨丅DVHS僥乕僾偑200杮埲忋偁傞偺偱偡偑丄DVHS偼僥乕僾側偺偱丄僨傿僗僋偺娙扨偝偵偐側傢偢巊傢側偔側偭偰偄傞偺偩偗傟偳丄婽嶳偝傫偼偳偆偟偰傑偡丠偲丅

丂乽慡晹幪偰偨乿偲巵丅

丂偦偺巚偄愗傝偺椙偝偵扙朮偟傑偟偨丅尰嵼偼丄BD偱偺DR婰榐傪妝偟傫偱偄傞丄偲偄偆偙偲偱丄係K夋憸偺僾儗僛儞偵NHKBSHi偺僋儔僔僢僋榐夋偺僴僾僯儞僌夋憸側偳惗曻憲側傜偱偼偺僐儞僥儞僣傪尒偣偰偄傑偟偨丅

丂偍傗偫偺AV僔僗僥儉傕丄傎偲傫偳BD婰榐偵懼傢偭偰偄傑偡丅DVD傕彮偟憹怋偟偰偄傑偡偑丄傕偆HD夋憸偵愗傝懼傢傝偱偡丅

丂丂丂

仜20130206丂AV8801

丂DSP側偄偠傖傫丄偲巚偭偰偄偨傜丄偁傝傑偟偨丅儕儌僐儞偵儃僞儞偑偁傝丄偦偺儃僞儞傪楢懕墴偟偡傞偲丄婓朷偺僒儔僂儞僪儌乕僪偵愗傝懼偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅婎杮偺僗僥儗僆丄僒儔僂儞僪偱傕廫暘偵椙偄壒偱偡偑丄僗僥儗僆偺媈帡僒儔僂儞僪側偳偼妝偟傔傑偡丅

丂墱偑怺偄側偁丄偲偄偆姶偠丅

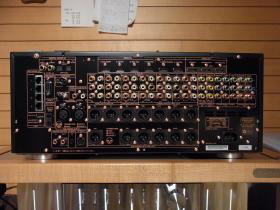

仜20120131丂AV僾儕

丂傢偑AV儖乕儉偺AV僾儕偼僀儞僥僌儔偺DTC9.8偩偭偨丅偩偭偨丄偲偄偆夁嫀宍傪偮偐偭偨偺偼丄偦偆丄婡庬戙懼偊偑偁偭偨丄偲偄偆偙偲側偺偩丅

丂DTC9.8偼丄HDMI1.3偱丄HD僆乕僨傿僆偺僨僐乕僪偑壜擻丄僶儔儞僗弌椡儅儖僠丄偲偄偆傕偺偩偭偨丅

丂摉帪丄AV傾儞僾偲偄偭偰僷儚乕傾儞僾偑慻傒崬傑傟偰偄傞傕偺偑乮偄傑偱傕乯庡棳偺帪戙丅AV僾儕偲偄偆嬌傔偰攧傟偵偔偄僕儍儞儖偱偺DTC9.8偼婱廳側堦昳偩偭偨丅

丂崱夞丄僨僲儞儅儔儞僣幮偺儅儔儞僣僽儔儞僪偱丄AV僾儕偑搊応丅係K傾僢僾僐儞壜擻丅HD僆乕僨傿僆僨僐乕僪壜擻丅(懡嵤側DSP偼側偟乯僶儔儞僗儅儖僠乮偦傟傕11.2ch乯弌椡偲偄偆傕偺丅

丂偨傑偨傑偺弌夛偄偱丄傢偑AV儖乕儉偵儅儔儞僣AV8801偑傗偭偰偒偨丅弶傔偼帋偟偵丄偺庁梡偱偼偁偭偨偑丄帇挳偑恑傓偵偮傟偰丄偙傟傑偱偺DTC9.8偺晄嬶崌丄晄枮偑堦憒偝傟偰偄傞偙偲傪妋擣丅

丂夋憸丂慺惏傜偟偄丅僾儕傪捠偡偙偲偵傛傝丄夋憸偑旤偟偔側傞丄偲偄偆婡夿丅

丂壒惡丂偡偽傜偟偄丅僾儕傾儞僾偺挌擩側愝寁偲丄儃儕儏僂儉偺幙偺椙偝偑憡傑偭偰丄偙傟傑偱偵側偄丄惛鉱側壒応嬻娫偑弌棃忋偑傞丅

丂

丂偲偄偆偙偲偱丄懄寛摫擖偲側傝丄崱偼丄DTC9.8偺偁偭偨偲偙傠偵AV8801 偑廂傑偭偰偄傞丅

丂惛湜側僽儔僢僋僷僱儖偵僒僀僪偺嬋柺僨僓僀儞偑旤偟偄丅丂

丂惛湜側僽儔僢僋僷僱儖偵僒僀僪偺嬋柺僨僓僀儞偑旤偟偄丅丂

丂偙偺傑偁傞偄僽儖乕偺岝偑寢峔嫢埆丅壓晹恀傫拞偺僨傿僗僾儗僀晹偼丄僪傾傪暵傔傞偲徚摂偡傞巇慻傒丅

丂偙偺傑偁傞偄僽儖乕偺岝偑寢峔嫢埆丅壓晹恀傫拞偺僨傿僗僾儗僀晹偼丄僪傾傪暵傔傞偲徚摂偡傞巇慻傒丅

丂傕偲傕偲丄傑傇偟偄僨傿僗僾儗僀偵偼丄價僨僆僥乕僾側偳傪棫偰偐偗偰偄偨偺偱丄僪傾傪暵傔偰偟傑偆丄偲偄偆巚偄愗傝偺椙偝偼昡壙両

丂偨偩丄儃儕儏乕儉僲僽偼丄僾儔僗僥傿僢僋偺夞偡偲偐偝偐偝偄偆傕偺偱丄崅媺姶偼側偄丅儕儌僐儞巊梡偑戝慜採側偺偩傠偆丅嵍偺僲僽偼擖椡僙儗僋僞乕丅

丂

丂愝抲偡傞偲棤懁偑尒偊側偔側傞偺偱丄夋憸傪嶣偭偰偍偄偰丄僇儊儔偱僋儘乕僘傾僢僾偟偰妋擣偟偮偮寢慄偡傞丅

丂愝抲偡傞偲棤懁偑尒偊側偔側傞偺偱丄夋憸傪嶣偭偰偍偄偰丄僇儊儔偱僋儘乕僘傾僢僾偟偰妋擣偟偮偮寢慄偡傞丅

丂弶傔偼丄Hivicast側偳偺僥僗僩僨傿僗僋偱僠儍儞僱儖妋擣偟側偑傜恑傔側偄偲婋側偔偰巇曽偑側偄丅

丂11.2們倛弌椡偼傕偭偨偄側偄丅5.1們倛偟偐巊傢側偄丅

仜20130114丂惉恖偺擔丂丂偼15擔偵偟偰梸偟偄丅懱堢偺擔偼10寧10擔屌掕婓朷丅

丂僔僗僥儉曄峏偺埆杺偺偝偝傗偒偐傜2偐寧丅

丂MODEL9偑7擔椃棫偪傑偟偨丅婥偑晅偗偽丄偁偭偲偄偆娫偵10悢擭丅MODEL8DC偐傜愗傝懼偊丄偦偺掅堟偺埑搢揑嬱摦椡偵僲僢僋傾僂僩偝傟偨MODEL9丅婔搙偐偺廋棟傪宱偰丄偙傟埲忋偺傾儞僾偼側偄丄偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄嶐擭11寧偵丄夛捗嶁壓偺IK巵偐傜埆杺偺偝偝傗偒傪庴偗丄曄峏偡傞暊傪寛傔傑偟偨丅

丂僔僗僥儉5.1傪僔僗僥儉6偵偡傟偽丠尰嵼偺傾儞僾丄SP傪張暘偟偰丄丄丄偲偄偆僾儔儞丅MODEL9DC偼丄弔偵擖庤偟偰偄偨偺偱丄偦傟傪僼儘儞僩偵丅僂僀僢僩傕壗偲偐偡傞丄丄丄偲偄偆偲偙傠偱偡丅僂僀僢僩偼丄僌儔儞僪僗儔儉X1偺鉃懱奜斅偲丄儐僯僢僩傪巊梡偟丄儈僯僌儔儞僪僗儔儉X1偲傕偄偊傞僔僗僥儉偱偡丅

丂儕傾偵嵞僙僢僥傿儞僌偺MODEL8SP丅

丂儕傾偵嵞僙僢僥傿儞僌偺MODEL8SP丅

丂

丂僼儘儞僩偵丄僝僂僙僇僗儔僢僋暅妶丅

丂僼儘儞僩偵丄僝僂僙僇僗儔僢僋暅妶丅

丂100儃儖僩偺庢傝夞偟偱丄僲僀僘偑偺偭偰偟傑偭偨偺偱丄媫绡暿偺僐儞僙儞僩偐傜媼揹偺偨傔丄偁偪傜偺曽岦傪岦偄偰僙僢僥傿儞僌丅

丂嶐擭擖庤偟偨MODEL俋DC偼丄弶婜宆偺揤斅丅

丂嶐擭擖庤偟偨MODEL俋DC偼丄弶婜宆偺揤斅丅

丂偙傟偵僆僾僔儑儞偺僕儏儔儖儈儞嶍傝弌偟偺僩僢僾僇僶乕傪偮偗傞偲丄偙傟傑偱偺MODEL9偲摨偠揤斅偵側傞丅乮堦枃10枩墌偔傜偄偩偭偨乯

仜20130101丂徍榓88擭偁偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅暯惉偺悽傕憗4敿悽婭丅暯惉惗傑傟傕丄悽偺拞偺拞寴偳偙傠偲側傝丄徍榓偼偝傜偵墦偔側傝傑偟偨丅

2012擭10戝弌棃帠丅庡偵庯枴乮僆乕僨傿僆丄僶僀僋丄儔僌價乕乯偵娭偟偰

侾丏DILA-X70R摫擖丂丂5寧丂丂

丂X3偑俁D壜擻偩偭偨偩偗偱丄夋幙揑偵偼丄傕偲傕偲偺HD1偺曽偑椙偐偭偨傛偆偩丅

丂X3偑俁D壜擻偩偭偨偩偗偱丄夋幙揑偵偼丄傕偲傕偲偺HD1偺曽偑椙偐偭偨傛偆偩丅

丂X70R偺僷僱儖慖暿昳偑X90R丅僆乕僩僉儍儕僽儗乕僔儑儞晅丄偲偄偆彜昳愝掕傜偟偄丅

丂偦傟偱傕丄係K偺旤偟偄夋幙偼丄慺惏傜偟偄丅

俀丏MODEL9DC摫擖丂丂5寧

丂儕傾偵僙僢僥傿儞僌偟偰偄偨MODEL9DC傪丄僼儘儞僩懁偵堏摦丅

丂儕傾偵僙僢僥傿儞僌偟偰偄偨MODEL9DC傪丄僼儘儞僩懁偵堏摦丅

丂揹尮晹偼丄僇僞儘僌僨乕僞偼MODEL9偲傎傏摨偠偵側偭偰偄傞偑丄偍偦傜偔10僉儘埲忋廳偄丅

俁丏MODEL9曻弌丂丂12寧

丂忋偺幨恀偲摨偠傛偆偵尒偊傞偑丄儌僨儖俋偱偁傞丅曻弌梡夋憸丅

丂忋偺幨恀偲摨偠傛偆偵尒偊傞偑丄儌僨儖俋偱偁傞丅曻弌梡夋憸丅

丂僙僢僥傿儞僌曄峏帪丄桝憲敔偵堦恖偱偄傟偨丅偙傟偑寢峔戝曄偩偭偨偑丄DC偺曽偑廳偐偭偨偺偩丅

係丏僽儖乕儗僀DD晅僨僗僋僩僢僾PC摫擖丂2寧

丂僽儖乕儗僀僨傿僗僋偺僶僢僋傾僢僾偑壜擻偵側偭偨丅偮偄偱偵OS傕WIN俈傊傾僢僾僨乕僩丅儔僢僾僩僢僾偲僨僗僋僩僢僾2戜偑WIN俈傊丅XP儅僔儞偼2戜壱摥拞偩偑丄嬤擭偺僐儞僥儞僣偺撪梕偑廳偔側偭偨偺偱丄抶偔姶偠傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨丅偙傟傜傕峏怴偟側偔偰偼丅

俆丏戝宆帺摦2椫柶嫋庢摼丂丂5寧

丂僶僀僋傪壗偵偡傞偐丄栂憐敿擭丄丄丄擭枛偵嬤強偺僶僀僋揦庡偑朣偔側偭偨丅偦偙偵偍偄偰偁偭偨CB750four丅惗慜偐傜乽攧傜偹偊丅偦傫側偵梸偟偄偺側傜100枩偔傜偄偐丅乿偲傕尵傢傟偰偄偨傕偺偑丄堚嶻暘偗偱僔儑僢僾偺僣乕儕儞僌僋儔僽夛挿偵搉偭偨傛偆偩丅僱僢僩偱挷傋傞偲丄庤偑弌偣側偄嬥妟偑彂偄偰偁偭偨傝偡傞丅尰梡偺XJR400偺僶僢僥儕偼12寧偵偁偑偭偰偟傑偭偨丅

俇丏4寧懍搙挻夁偱曔傑傝丄僑乕儖僪柶嫋偑戝宆帺摦2椫庢摼帪丄僽儖乕偵曄峏丂5寧

丂恖惗弶偺僑乕儖僪柶嫋偑偼偐側偔徚偊僽儖乕偵側偭偨丅曔傑偭偨敀僶僀偼丄乮偨傇傫乯崱偺CB750偩偭偨丅敀僶僀偵曔傑偭偨偺側傫偰30擭傇傝偩傛丄偲扱偔傕曄傢傞偼偢傕側偔丅

俈丏暉搰儔僈乕50廃擭婰擮幃揟丂9寧

晄榝帋崌

晄榝帋崌

丂幃揟廤崌幨恀丂僄儖僥傿

丂幃揟廤崌幨恀丂僄儖僥傿

俉丏儔僌價乕僋儔僽搶杒戝夛丂廐揷導丂廐揷僂僆乕僞乕僽儗僀僋僗偲懳愴丂11寧

丂丂廐揷憤崌僌儔僂儞僪丂塉揤丂

丂丂廐揷憤崌僌儔僂儞僪丂塉揤丂

俋丏曐尟戙棟揦帠嬈傪懠帠嬈強偲帠嬈摑崌丂丂忔崌仌寭嬈戙棟揦偲偟偰僗僞乕僩丂11寧

丂帠嬈偺宲懕惈傪峫偊丄庢堷恊夛幮傪MS幮偐傜NS幮傊曄峏丅偙傟偐傜丄嵞僗僞乕僩偱偡丅

10丏挿抝崅峑恑妛丄抝強懷傊丅丂丂4寧

丂枅挬挿抝傪婲偙偟丄曎摉傪弨旛偟丄愻戵偟丄僋僀僢僋儖儚僀僷乕偱憒彍偟丄庡晇傗偭偰傑偡丅栭偺塩嬈偼丄巕偳傕偺栭斞嶌傞偐傜丄偲偄偭偰抐傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅惗妶偑巇帠丄巇帠偐傜彮偟曄壔丠