zakki201401-

��20141224�@MODEL9DC

�@24���A�N���X�}�X�ɍ��킹�Ă��A���z�C���^�[�i�V���i������AMODEL9DC���߂��Ă��܂����B

�@�d�����́A��l�ł͖����B70�L�����炢����B�A���v����30�L�����炢�Ȃ̂ʼn��Ƃ��Ȃ邪�A�A�A

�@�d�����́A��l�ł͖����B70�L�����炢����B�A���v����30�L�����炢�Ȃ̂ʼn��Ƃ��Ȃ邪�A�A�A

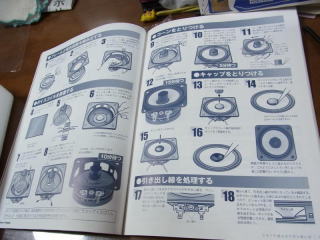

�@�����J�����A�Z�b�e�B���O�B���₠�A4�����Ԃ�BDC�R�[�h���V���B���̃S���핢���ڂ�ڂ낾�����̂��B

�@�ʓd���o���B���[��A������MODEL9DC�A����}��PA70�Ƃ͈Ⴄ�A�i�̂��鉹�BPA70��������x���Ă͂����̂����A���̉��j���A���W���A���v�̑O�ɂ́A�P�`���ۂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@4�����Ԃ�̃Z�b�e�B���O

�@4�����Ԃ�̃Z�b�e�B���O

�@

�@�Ȃ�ƁA�O���������PA70���A�܂��������邱�ƂɁA�A�A

�@�Ȃ�ƁA�O���������PA70���A�܂��������邱�ƂɁA�A�A

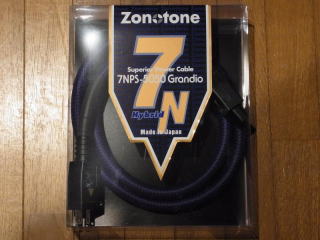

�@�d���R�[�h������Ă����BZONOTONE�̐V�i�ł���B����́A�G�[�W���O���K�v�B�J���_�X�n����2�C3�T�Ԃ͌y��������B���ASP�Ɏg���Ă���S�[���f���N���X�͉����o��悤�ɂȂ�̂�3�N�ʂ�����܂����B

�@���̂悤�ȁA���ށA�\���ɋÂ��Ă���P�[�u���́A�G�[�W���O���K�v�Ȃ̂��B�T���v���i�́A�\���ɃG�[�W���O���i��ł������߁A�͂��Ƃ���悤�ȉ�A�����o�܂����B�T���v���ł��A�{���ɗǂ������̂ɁA�o���Ȃ��A�ƌ�����Ƃ�����߂���܂���B

�@�V�i�͂��₾�Ȃ��`�B�I�[�f�B�I�́A���Âŏ\���Ȃ�ł����ˁ`�B

�@�V�i�͂��₾�Ȃ��`�B�I�[�f�B�I�́A���Âŏ\���Ȃ�ł����ˁ`�B

�@�V�i�ŁA���ނ��ł��A�d�������܂���LX88�ɐڑ����Ă����ƁA�{�̂���O��Ă��܂��B

�@�V�i�ŁA���ނ��ł��A�d�������܂���LX88�ɐڑ����Ă����ƁA�{�̂���O��Ă��܂��B

�@�J���_�X���u���b�N�����܂��āA�E���h�~�B

�@�V�A�^�[���[�h�ł̃C���~�l�[�V�����B�W�F�t�̃A���v�́A�C���~�l�[�V�������I�����W�F�B�^��ǂ��I�����W�F�Ȃ̂ŁA���ʂ��Ă��镵�͋C��_�������HPA70�́A�O���[���̃C���~�l�[�V�����ŁA������f�G�B

�@������́A�R�q�����X�ALX88�AAV8801�Ȃǂ̃��b�N���B

�@������́A�R�q�����X�ALX88�AAV8801�Ȃǂ̃��b�N���B

�@�Ƃ��낪�A�A�A

�@�o�b�e���[�[�d�Ɉ���ڑ��A�ʓd���Ă����Ƃ���APSW�̃C���~�l�[�V�������₽��Â��B���܂��ɁA�Ȃ�Ɖ����o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����͖��Ă����̂ɁB�W�F�t�̃A���v�́A�P�[�u���̐ڑ������ASW�̓����������ԈႤ�Ɠ���s�ǂɂȂ邱�Ƃ�����B���ꂪ�������ƁA������悭�ǂݍĒ��킷����A��͂艹���o�Ȃ��B�d��������A���v���ɓd�����s���Ă��Ȃ��悤���B

�@

�@���z�ɑ��k����ƁA�s�ǂ������ĂȂ��������Ƃ������B�{�������ǁA�����łɒx���A�N���A�N�n�͉^���Ǝ҂����x�݂ŕԑ��ł��Ȃ��B�V�N5���ȍ~�̔������B

��20141223�@�@�d���R�[�h

�@BDP-LX88�́A�f�����f���炵���B��{���ǂ��̂ŁA�F�X�ȉ\���ɒ��킵�����Ȃ�B

�@�f���n�ɂ́A�₪�����BLX88��HDMI�P�[�u���́A�����f�������o�͂ł́A�V���o�[�X�^�[���C�g��AV8801 �ցB������A�Z�p���[�g���āAAV�A���v�ւƁA�v���W�F�N�^�[�֕�����ƍ��掿�A�������ɂȂ邱�Ƃ́ALX91�Ŏ��؍ρB

�@���݁A�f���p�A�v���W�F�N�^�[�֓������ڂ̍����\�P�[�u������z���B�ǂ��Ȃ邩�ȁH

�@�{�̂̓d���P�[�u���́A�N�G�X�g�̓����P�[�u���ł͂��������A����͂ǂ��炩�Ƃ����Ɖ����ɔn�͂��o��^�C�v�B�I�[�f�B�I������ɁA�ǂ��d���P�[�u�����Ȃ����ƕ����ƁAZONOTONE�̎����i�����߂�ꂽ�B

�@NPS-5050Grandio�@2011�N����200�{���Y�B�V�VNCu4��n�C�u���b�h�����R�A�B5.5SQ�i0.5mm���́~29�{�j�Ƃ����d�l�B4��Ƃ́A�VN�����5N�����A����R�[�e�B���OOFC�A�����x���_�f�|�iZONOTONE�z�[���y�[�W���j

�@200�{����Ƃ����̂͂��܂苻�����Ȃ����AZONOTONE�̓����̋�g���́A�f���n�ւ̌��ʂ����邾�낤�A�Ɨ\�����Ďؗp�B

�@

�@LX88�ɐڑ����Ă݂�ƁA���t���������B����͔������A�X�S�C�B

�@

�@���́A����Ȃ�Ƀ_�C�i�~�b�N�ɂȂ邪�A�f���̌���x�����́A���ꂼ��I�Ƃ������́B���߂������_�X�������߂��B���Ƃ����āA�Õ�������������Ƃ������͂Ȃ��B�F�̏��x������Ɍ���B��͎g���������ƁA�F�����ǂ��Ȃ�����A���̒��ɕςȕȂ��̂����肷��B���̃P�[�u���́A���̕ӂ����x�ɂ܂Ƃ߂��Ǖi�������B���萶�Y�Ƃ������Ŗ��l�ɂ����߂���A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ����A�������{�͍ɗL��A�Ƃ������Ȃ̂ŁA����ł�����́A�I�[�f�B�I������ɖ₢���킹���Ă݂�Ɨǂ������B

�@���[�J�[�Ƃ��Ẵp�C�I�j�A���A�d���P�[�u���ɃR�X�g���|�����Ȃ��̂͂킩���Ă������ƁB�f��������قǂ܂łɗǂ�BDP-LX88�ł��邩�炱���A�����ȓd���P�[�u�����[�Ă�ƌ��ʂ�����̂��B

�@���́ALX88�p�ɁA�J���_�X�̃S�[���f�����t�@�����X�d���P�[�u����\�肵�āA�������A�I�[�N�V�����ɓ��D���Ă����̂������B�������A�ʏ�4������~�ł̗��D���i���A��{��6��5��~�B������{�́A5���~������D�C���t���ɂȂ��Ă��܂��f�O���Ă����̂ł��B

�@ZONOTONE�́A������Ɨ\�Z�I�[�o�[�����ǁA�����炭�A�S�[���f�����t�@�����X�ł͓����Ȃ������p�t�H�[�}���X�i���Ґ��\�j������ꂻ���Ȃ̂Ŕ������邱�ƂɂȂ肻���B

��20141221�@�@�V��SP

�@��Í≺IK�V�A�^�[�́A�A�g���X�����Ȃ��Ă��ō����̃T���E���h�Đ����o���鐹�n�ł���B

�@�t�����g�A���A�ɃE�C���\���̃O�����h�X����X1��4�{�B�Z���^�[�ɃE�C���\���E�I�b�`�Z���^�[�ASW�ɃE�I�b�`�h�b�O�B�쓮����v���́A�W�F�t���[�����h�R�q�����X�U�~3�A�p���[�A���v�́A�W�F�t���[�����h�̃��f���XT�A���f���XDC�A�Z���^�[�̂ݏ㐙UAV�|�P�B�ڑ��P�[�u���́APAD�h�~�i�X���t�����g�ƃ��A��SP�P�[�u���B���̑��A�h���R���|�[�l���g�ō\������AAV�v���݂̂��ǂ������킯���A�C���e�O��DTC9.8�ŁA�T���E���h�f����y����ł����̂������B

�@���ە����Ă݂�A�꒮�đR�ŁA�x�_�����B

�@���ꂪ�A2�N�O�A�p�C�I�j�A��SC�]LX85�Ƃ���AV�A���v�̃f�����s���āA�\�j�[3��G70 ���\�j�[�SK��VW1000�ɕύX����C�����ɂȂ�AAV�A���v�́ADTC9.8���牽���ɑւ������Ƃ����C���������܂��Ă���IK���������B

�@�C���e�O��DTC9.8�́A���̓����AHD�I�[�f�B�I���f�R�[�h�ł��A�v���o�͂�XLR�ł���A�Ƃ���AV�v���������̂��B���́A���̍D�݂́A��悤�ȑN�A���h�X���ƂȂ鍋���������A�����������Ƃ��Ă���A������Ă���̂��������A�����āA�����c��ł���A�Ƃ�������肪���ߎ��AV�v���������B

�@��������DTC9.8 ���������́A�W�F�t�̃v���ɔ�ׂ�ƁA�C���e�O���̃v���A���v�{�����E�����̖�s�����������C�ɂȂ�n�߁A�\����DAC�\�͂ƃv���A���v�\�͂�������AV�v������]����悤�ɂȂ�܂����B�����ŁA���傤�Ǐo�Ă����̂��AAV8801�ł����B

�@IK���́A�c�݂�����Ȃ��A���ꂢ�߂���ƁASC-LX85,86�A���}�nCX-A5000�A�͋p���B����A��ނł�SC�|LX88�A�g���X�Đ��ɗՂ̂ł����B

�@���Ȃ�{�C�ɂȂ��Ă��āA�����I�[�f�B�I�V���[�ȂǂŎ������Ă����̂�����̂ł��傤����ǁA����ɔ����āA�V���4�{SP��lj������̂ł����B

�@�E�O���V���B��W805�B

�@�E�O���V���B��W805�B

�@���߂̓E�C���\��WITT��4�{�Ԃ牺���悤�Ƃ����l�����������I

�@�E�����SP.

�@�E�����SP.

�@�O���̓V��SP������B�v���W�F�N�^�[��VW1000�ɕύX�ρB

�@�O���̓V��SP������B�v���W�F�N�^�[��VW1000�ɕύX�ρB

�@SP�ݒu�ɂ́A��Îᏼ�̑O��d�@����O�삳�{�H�����Ƃ̂��ƁB�P�[�u���ނ����ꂢ�ɐ��ڂ���A�O�ڂ���͌����Ȃ��B

�@�����IK�V�A�^�[�A�g���X�Đ��̓^���L���́A�G���L���Ɋւ��Ƃ������Ƃł����ɂ͏����܂���B����̋��z�[���V�A�^�[�A�z���C�G��Ɍf�ڂ����Ƃ̂��ƁB���̌�ɁA�Ƃ������ŁB���Ԃ�A�����ʔ����L���ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂�����́A�T�R���A���ˎ��̎ʐ^�A�p�C�I�j�A�̐��i�Q�̎ʐ^����ނɒ�G���邾�낤�A�Ƃ������ŎB���Ă܂���B

�@

�@IK�V�A�^�[�ǂ��֍s���H�@

�@�ʂ̃z�[���y�[�W�ŃA�g���X�A���ˎ��̋L�����������̂ŎQ�l�܂łɁB

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1407/24/news091.html

�@

��20141220�@�@�u���[LED

�@�m�[�x���܂ň���L���ɂȂ����FLED�B���\�O����I�[�f�B�I�R���|�ɂ͎g�p����Ă��܂����B

�@�����悤�ȉ~�`�g���̈ӏ��Ɏv�킸�ɂ��B

�@�V�A�^�[�g�p���̈Èłł̃C���~�l�[�V�����@

�@��LX88 �Ɖ�AV8801

�@��LX88 �Ɖ�AV8801

�@���̐��������A�Èł��ƌ��\�܂Ԃ����̂��B

�@�ォ��ALX88�AAV8801 �AUX-1.

�@�ォ��ALX88�AAV8801 �AUX-1.

�@�C���~���A���o�[�i�I�����W�j���ƁA���\���������̂����A�ŋ߂́A�قƂ�ǃu���[�̗p�̃��[�J�[�������ł��B

�@�����R���B������LX88�AAV8801 �AUX-1 �B

�@�����R���B������LX88�AAV8801 �AUX-1 �B

�@LX88�́A�傫�ȃ{�^���͎��Ƃ��邪�A�����̒ʂ�ׂ����{�^���ŁA�����\�����������̂Ō��lj����d�����p�ł��B

�@AV8801�̓}�����c��AV�v���A���v�B

�@11.2��h�̃v���o�͂�XLR�B

�@����ALX91���o�ALX88 �����Ƃ������ŁARCA�P�[�u��6�{���]��AXLR�P�[�u��2�{���K�v�Ƃ������ɂȂ�܂����B����́A�J���_�X�w�b�N�X�����NG5C�i�z�b�g�R�[���h�N���X�i�j���g�p�B

�@AV8801�̓d���P�[�u����PAD�v���Y�}�h�~�i�X�BLX88 ����AV8801 �ւ́A���C���[���[���h�̃V���o�[�X�^�[���C�gHDMI�BLX88�̓d���P�[�u���́A�I�[�f�B�I����������A�N�G�X�g�̓d���P�[�u���B

�@AV8801�́A�G�[�W���O�ɔ��Ɏ��Ԃ�������̂������B������N�o���āA�悤�₭�ŋ߉��ɔ��́��c���o�Ă����B�d���P�[�u����PAD�h�~�i�X�ɂ������Ƃ��傫���B�{���ʂȖ�����A���������ɂȂ����B

�@����������āA�A�g���X�ɔ�т��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@

�@�����Ό��B

�@LX88��AV8801 �f�R�[�h�̃T���E���h�����B

�@LX88��AV8801 �ɂ��A2�`�����l���Đ��B

�@LX88��2�`�����l���o�́B

�@UX-1��2�`�����l���o�͂Ɣ�r�BCD�ASACD�B

�@���ʁA2�`�����o�͂́AUX-1�̈����BLX88��2�`�����o�͂͐�^����Ă��邪�AUX-1�̉��ɂ͓G��Ȃ��B���ʂ̓����i��CD�v���[���[�Ƃ��ASACD�v���[���[�ɂ͏��̂��낤�B�܂��A���i��6�D7�{�̃v���[���[�Ȃ̂œ�����O�ƌ���������O�����A�A�A

�@

�@AV8801 ��DAC�ƁALX88��2�`�����o�͂̍��͏��Ȃ������B��N�x��LX88 �̕����ォ�ȁA�Ƃ������x�B

�@BD��HD�I�[�f�B�I�̍Đ��́AAV�v���ɔC�������Ȃ��̂ŁA�Ό��ɂ͂Ȃ�Ȃ����AHDMI�ڑ��ŁA���ɉ���������ȂǂƂ������͂Ȃ��B�]����LX91�_�C���N�g�}���`�o�͂��́ALX88HDMI�ڑ�AV8801 �̉��̕������_���B

�@LX91�̃A�i���O�}���`�o�͂͑N�x���Q�������B�����A���̌��݁A���݁A�����I�ȏu���͍͂T���߂������B

�@AV8801�̓��������̉��̊��z�́A��������Ē[���Ȏ�B����͍L�����}�g�Ɍ����邫�炢���������B���ꂪ�G�[�W���O�̐i�s�ɂ��A�����ƕς��A�p���[�R�[�h�̕ύX�����܂��āA���ɗǂ��A�h���͂̃T���E���h�������Đ�����悤�ɂȂ��Ă���B

�@�o���h�I�u�u���U�[�Y��BD�{�b�N�X�����B��3�b�J�����^���U���ŁA�e�ۂ��Ԃ���A�Ԃ���Ɣ��ł���B���̒e�ۂ����̂������č��E�̑O����A��O���E�A���㍶�E�ɔ�ь��������Đ������̂������B���ۂɓ��̘e�������߂Ēe�ۂ����ōs���I������Ɠ����悯�Ă��܂��悤�ȍĐ��BWOWOW������AAC�͌������Ă͂������A���̎��̊���BD��DTSHD�����Ȃ�������B

��20141219�@�@�@IK�V�A�^�[���

�@12��13����Í≺��IK�V�A�^�[�ɁA�G���̎�ނ�����A�Ƃ������ōs���Ă݂��B

�@�h���r�[�A�g���X�̎����B���̂��߂ɁA�p�C�I�j�ASC�]LX88�ABDP-LX88�A�v���W�F�N�^�[�̓\�j�[�̂SK�@VW1000 �Ɋ����ς݁B�V��ɃA�g���X�Đ��p��B��W��805��4���ݒu�B

�@�u�t�A�Z�p�҂ȂǓ����̃C�x���g�ڍׂ́A�G���̋L���ɂȂ�܂ł����ɂ͏����Ȃ��̂�����ǁA��G���Ȃ����x�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂��B

�@���W�@�h���r�[�A�g���X�̏i�Ձj���@

�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O

�@�������AV���[����12��19��BDP-LX88������Ă��܂����B

�@�L���́A����BDP-LX88���Đ��v���[���[�ɂȂ��Ă���Ƃ����O��ł��ǂ݂��������B

�@�h���r�[�A�g���X���T���E���h�B

�@�h���r�[�g�D���[HD��DTS�}�X�^�[HD�Ȃǂ̃��X���X�I�[�f�B�I�i�T���E���h�j���AHD�I�[�f�B�I�Ǝ��͌ď̂��Ă��܂����B

�@���̃p�b�P�[�W���ꂽ�T���E���h�����ɑ��āAAV�A���v���ŁA�X�g���[�g�f�R�[�h�݂̂ł͂Ȃ��A���Ƃ����}�n�̂悤�ɉ���n������DSP�����B�B�t�����g�n�C�A���A�n�C��SP��ݒu���āA�������特�������Ă����A�Ƃ������������W���Ă��܂����B

�@�e�Ђ�AV�A���v�ŁA�Ǝ��̖��O�őΉ����Ă������̂��A�p�b�P�[�W�\�t�g�̉����G���R�[�h�ŁA�t�����g�A�T���E���h�A�T���E���h�o�b�N�A�t�����g�n�C�A���A�n�C�i�A�g���X�ł͌Ăі����قȂ邪�A�A�A�j�ASW�e�`�����l������z�u�ݒ肷��B�������W�b�N�𓋍ڂ���AV�A���v�Ńf�R�[�h����A����҂̈Ӑ}�����T���E���h���o���オ��A�Ƃ����̂��A�g���X�T���E���h�̎d�g�݂��B

�@���Ƃ��ƁA���}�n�̃V�l�}DSP�ŁA�t�����g�n�C�A�����n�C���g��������n����A�}�����c��AV8801 �ł�11.2ch�ł̃T���E���h�Đ��A���Ђł����l�ɉ���n�����s���Ă���AV�ƊE�ł��邪�A�A�g���X�Ƃ�����������ɂ��邱�Ƃɂ��A�f�惁�[�J�[�̈Ӑ}����Đ�����ɋ߂Â��邱�Ƃ��\�ɂȂ����t�H�[�}�b�g�ƌ����悤�B

�@�t�ɁA���}�n�̃V�l�}DSP�̂悤�Ɋ������ꂽ����n���V�X�e���ł́A�A�g���X�Ɠ����A����ȏ�̗Տꊴ�Ă����̂ŁA�A�g���X�͂���Ȃ��A�Ƃ����c�_�����낤�B�����A����̈Ӑ}���鉹��ƁA�Đ����̂��ꂪ��v����������z�I�Ȃ̂ŁA���}�n���V�^AV�A���v�ł́A�A�g���X�f�R�[�_�[�����ڂ��Ă���B���̏ꍇ�ASP�z�u�́A�]���̂܂܂ő��v�̂悤���B

�@�ʏ��2ch�X�e���I�̏ꍇ�BCD�ŁA�����|�C���g�}�C�N�Ŏ��^�����������Đ�����ꍇ�A2ch�Ȃ̂ɁA���̌���ɉ��ꂪ�L����\�t�g������B�����S�j�����������}�g���b�N�X�T���E���h�͂��̎��^�����Ɋ܂܂��t�������𗘗p�ASP�z����H���H�v����ƁA2ch�o�͂Ȃ̂ɃT���E���h���ł���l���͐̂��瑶�݂����B���Ƃ��ALP��4ch�}�g���b�N�X�A�iSQ�����Ȃǂ����������A�j�����M���̈ʑ��i�t���j�������g�p����T���E���h�i�}���`�`�����l���j�������B

�@�A�i���O�̃}�g���b�N�X�Đ�����h���r�[�v�����W�b�N�A�f�W�^���̃h���r�[�T���E���hAC-3�i��Ƀh���r�[�f�W�^���ƌď̕ύX�j�A����DTS�A�ƐM���������A�i���O����f�W�^���ւƐi�����A����ɑΉ�����AV�A���v�i�T���E���h�v���Z�b�T�[�j���o�ꂵ�Ă����B2ch�A4ch�A5.1ch�A�`��SP�̐��������A���ʂȃT���E���h�i�}���`�`�����l���j�Đ����i�����Ă����B���̂��тɁA�A���v�ASP�A�P�[�u���A�f���̏ꍇ�́A�f�B�X�v���C�A�v���W�F�N�^�[�A�A�X�N���[���Ȃǂ̐i����������Ĕ��W���Ă����B

�@�����������A�f��قł̉f��Đ����A����Ɏ����������Ƃ���ӗ~�������̐i�����x���Ă����킯�ł���B

�@����̃A�g���X�����̋@��ŁA�l�C�`���[�ƁA�~���[�^���g�^�[�g���Y�A�g�����X�t�H�[�}�[��ł̊�@��3�^�C�g����̌��B

�@�l�C�`���[�ŁA���ʂ��琶����������o���V�[���́A�����̒��̐��╗�̂���߂����ォ�畷�����A���ʂ̂ۂ���ۂ��ቹ����O�ɍL����B�͂��Ǝv�����̂��A�\�j�[�̊���CD�Z�C�V�F���B���̔g�̉��ƁA�g�ɃV�����\�Ɨ��鍻�̉��B����炪������ƍĐ��ł��邩�A�Ƃ����̂��������̃`�F�b�N�|�C���g�������B���l�ɁAA���^���O�ՃK�{���B���̏�ʂł��̂悤�ȍĐ����ł��邩�A�Ƃ����A�����\�ȃI�[�f�B�I�V�X�e���ł���Ή\�ȃ`�F�b�N�f�B�X�N�̑��݂������B2ch�ŋ�Ԃ��L���鉹��Đ����\�ŁA�����ڎw���ăR���|���`���[�j���O���Ă����̂��B���̂��߂ɂ́A�����ȃR���|���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������x���J�[�g���b�W�A�v���[���[�ASP�A�A���v���ƁA���Ƃ��Ώ�L�Z�C�V�F���ł́A�g�̉����r�̂����g�ɕ��������Ⴄ���A���̃V�����\�������͂����Ȃ��B

�@�A�g���X�́A�Ƃ肠����SP���Z�b�e�B���O����A�����A�L������o�����Ƃ��o���A�����ȃR���|�[�l���g�����Ȃ��Ă�����Đ����\�Ƃ����d�g�݁B�����A�����܂ŁA�G���W�j�A�i����T�C�h�j�̉���ł���B���R���̘^���f�ނ��������Ƃ��Ă��A�R���\�[���̃��o�[����ŁA�ǂ̕ӂɂ��̕��́i�I�u�W�F�N�g�j��u�������ݒ�ł��Ă��܂��B�����Ă���͎̂��R�̉���ł͂Ȃ��A���ꂽ����Ȃ̂ł������B

�@�����̂́A�~���[�^���g�^�[�g���Y�ŁA�w�b�h�A�b�v�X�s�[�J�[�i���A�g�b�v�j�ƃt�����g�g�b�vSP����A�̂�����Ă������Ƃ��B

�@��������A���đ́i�e�ہA��s�@�A�w���R�v�^�[�Ȃǁj�̈ړ����ɃT���E���hSP�`�����l�����g���̂͂킩�邪�A�̂�V�䂩��o���Ăǂ�����̂��낤�B

�@�g�����X�t�H�[�}�[��ł̊�@�ł́A�i��L�~���[�^���g�`��CG�����j��ʂ̑啔����CG�B�܂��蕨���B���܂ō�蕨���B�Ƃ������x���ɂȂ�ƁA�i���ꂪ�@�ɂ����قǁj��C�ɐ��߂Ă��܂����낤�B�ŋ߂�CG�Z�p�͑����ɏオ���Ă��Ă��āA���ł͂ǂ���CG�łǂ������ʂ���ʂ��ł��Ȃ��A�Ƃ�����i�͐������B�ł��A�ِ��̏�i�A�F���D�A�G�C���A���Ȃǐ�ɂ��肦�Ȃ����̂�CG���`�Ȃ̂��A�Ɣ]�݂������f���Ă��܂��B

�@���̏�A���܂ł�������҂̈Ӑ}�ō��グ��ꂽ����ɂȂ����ꍇ�A��蕨�̉摜�ƁA��蕨�̉����łǂ��܂Ŋy���߂邩�H

�@���ꂪ�C�ɂȂ����A�g���X�̌��ł������B

�@

�@�킪�`�u���[���́A�A�g���X�����ɂ���Ȃɖ�N�ł͂Ȃ��B�`�u8801�̔\�͂��������������o���Ă݂悤�A�Ƃ����C�����ł���B

�@AV8801�̕]�_�Ǝ͔��Ɉ����B����Ȃ��Ƃ������Ă��S�R�n�܂�Ȃ��̂ŁA���̑f���炵��AV�v���̊��p�p������ȍ~�L���ɂ��Ă��������B

�@

�@��AV���[���ŁA�A�g���X�d�l�̃g�����X�t�H�[�}�[��ł̊�@�ƁA�W���j�[�f�b�v�̃g�����Z���f���X���������Ă݂��B

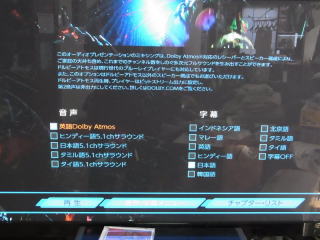

�@�����t�H�[�}�b�g�\���́A�h���r�[�A�g���X�݂̂Ƃ������Ȃ��B

�@�����t�H�[�}�b�g�\���́A�h���r�[�A�g���X�݂̂Ƃ������Ȃ��B

�@���j���[��ʂɁA�h���r�[�A�g���X�\���B

�@���j���[��ʂɁA�h���r�[�A�g���X�\���B

�@�ǂ����A�h���r�[�f�W�^���A�h���r�[�g�D���[�g�c���������ʌ݊��t�H�[�}�b�g�Ƃ������Ƃ��낤�B

�@�g�����X�t�H�[�}�[�͂܂��܂��O3��ɔ�ׂ�Ɩʔ����B�掿�����サ�����߂��H�o��l�����ς���Đ��E���ς�����̂��ǂ������B

�@�g�����Z���f���X�́A�����t�H�[�}�b�g�̋L�q���Ȃ��B���j���[�͉p��A���{���2�ʂ�̂݁B�Ֆʂɂ��A�A�g���X�̕\�����Ȃ��͎̂₵���B���g������ƁA�A�g���X�����ł͂Ȃ��Â���ʁi�n���̃��{��A�f�B�X�v���C�\���Ȃǁj�������A�F���D���o�ꂵ�Ȃ��B

�@�A�g���X�V�X�e���͉f��ł�OK�ł���B�ʐ��E�ɖv������̂��f��̑�햡�B�ǂ�ǂ�D���ɂ���Ă�����č\��Ȃ��B�ł��A������茩�����Ă銴�������Ȃ�����A��������Ă銴�������Ȃ�ƁA���Ԃ�焈Ղ����Ⴄ�̂�������Ȃ��BCG���f���炵���Z�p�����サ���B�A�g���X�����x�ɐi�����Ă����A����͂���Ŗʔ����̂����m��܂���B

�@�ƊE�S�̂��k�����Ă����Ă���I�[�f�B�I�r�f�I�ƊE�ɂ����āA�G�|�b�N���C�N�ȕ����A�Z�p�͎s�ꊈ�����̑傫�ȃ`�����X�B�厖�ɂ�������ĂĂ����Ăق����B����قǑ�����3D�����āA���܂�4K�ɂƂ��đ����Ă���̂��B

�@���́A�����3D�͂���Ȃ��B4K�̏o��O�ɁA�\���ɒ������ꂽHD�摜�i�܂�2K�j�ł��\���ɗ��̓I���A�Ǝ咣���Ă����B�r�N�^�[��e-shift4K��DILA-X70R�����Ă���ɂ����������B

�@�O���r�e�B�ł́A3D�摜�ƁA4K�摜���r�������A��͂�A4K�f���ŏ\���ȗ��̊��͖��킦���B3D�ɂ���Ɩڂ�����A�Â��Ȃ�A�F�������Ȃ�A�ȂǁA���̎��̃����b�g���A�f�����b�g�̕����傫�������̂��B

�@LX88 �ł̉掿�́A�ʍ��ɏ��邪�A�����ɍ��掿���B�f���炵���BLX91 �́A���̕\���ɓˏo�����f���炵�������邪�ALX88�͂��������ʂ���A��ʑS�̂̍l�������ʕ��B�܂��A�F���L�x�B��������ƐF��\������̂��B�R���g���X�g�A�u���C�g�l�X�ȂNj@�B�I�Ȏw�W�͐\�����Ȃ��B��f���H�̂���߂��A���́i�I�u�W�F�N�g�j�̐��肩�������x�ɐi�����āA���ꂾ���ŗ��̓I�Ɍ�����B���R�Õ��̕\�����ǂ��B�i���̕ӂ�LX91���킦��B�j

�@���̐i�������v���[���[�ŁACG��蕨�i�Ƃ����Ă����x�ɐݒ肳��Ă����i�j�̃g�����X�t�H�[�}�[������ƁA�]��CG�ׂ̍��������ɕt���܂Ƃ����f�W�^���̃m�C�Y�i�W���M�\�A�u���b�N�A���X�L�[�g�Ȃǁj���قƂ�ǂȂ��̂ŁA��i�ɖv���ł���悤�ɂȂ�B���������̎��ɁA���炶�炵���m�C�Y���o�Ă����̂ŁA�g�����X�t�H�[�}�[�̕]���͍����͂Ȃ������B

�@LX88�Ō������ƁA�ʍ�i�̂悤�Ɍ�����B�ȑO����CG���p��i�����l�ɐV���ȕ]���ɂȂ�ł��낤�A���̉掿�ł���B�ނ����̃t�B������iBD�͂��܂茩�ĂȂ�����ǁA�ŋ߂�SF�A�푈���̂͑f���炵���ǂ�������B�������R���|�\�l���g���o�ꂵ�����̂��B

�@�p�C�I�j�A�̕��˂���A�����l�ł����B�@

��20141130�@�@�C���オ��

�@8���ɗ����œ���s�ǂɂȂ����R�q�����X��11��19���߂��ė����B���q�ɍ��킹�A���f��9DC���߂��Ă��Ăق����������A���Ȃ킸�B

�@�v���A���v���A�Ƃ肠����1000P �ɂ��Ă���Ă������A����͂ǂ��������Ȃ��B��͂�A�܂Ƃ��ȃv���A���v�łȂ���B

�@�p���[�A���v�̓i�J�~�`PA70 �ł��������A�v���A���v�őS�R�����Ⴄ�B��͂�DAC�̃A�E�g�v�b�g�{�����[�����v���A���v����Ɏg�����Ⴂ���Ȃ��̂��B

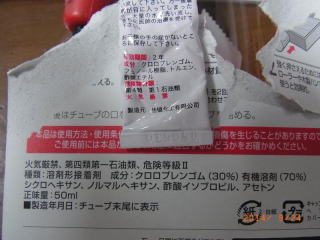

�@�P�[�u���ڑ��O�Ɋe�[�q���N���[�j���O�B���x�Ȃ���^�����ɂȂ�Ȗ_�ɂ͜��R�Ƃ���B����ȂɎ_�����Ă��܂��̂��B

�@�A���Ă��������R�����o�b�e���[�ꂾ�����B

�@�A���Ă��������R�����o�b�e���[�ꂾ�����B

�@�W�F�t�̃����R���́A�o�b�e�������̎��ɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�d���������Ȃ鎞�A�]�v�ȃ������[���c���Ă��܂��悤�ŁA��H�̂��镔�����V���[�g���Ă��˂Ȃ�Ȃ��̂��B

�@�R�q�����X�ƁA�V�i�W�[�Ui�B

�@�R�q�����X�ƁA�V�i�W�[�Ui�B

�@�R�q�����X�ƃV�i�W�[�Ui�Ƃł́A���Y�����̈Ⴂ����AXLR��hot,cold�̔Ԑ����Ⴄ�B�ŋ߂́AAV8801 �̃I�E�f�b�Z�C�ŁA�ȒP�Ɉʑ��`�F�b�N���ł���̂Ŋy�ɂȂ����B�ȑO�́AHIVICAST�ŁA������ł̊m�F�ł������̂��B

�@�E�I�b�`�Z���^�[��̃p���[�A���v�u�ꂪ���������ł��B

�@�E�I�b�`�Z���^�[��̃p���[�A���v�u�ꂪ���������ł��B

��20141129�@�@32�N

�@�g���I��KA2200�͍w����32�N�ł���B

�@��������ɃZ�b�e�B���O���Ă݂����A�����ɓd���������肩��҂�҂�U����������悤�ɂȂ����B

�@�����Ă����Ƃ��̊Ԃɂ��A�҂�҂肶�肶��̐U�����͋ɏ��ɂȂ�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B

�@�g�����X�̚X��ł͂Ȃ��A���������[�����肶����Ă���悤�ȃm�C�Y���B�l�Ԃł�����70�߂��̂���������̃R���|�[�l���g�B

�@���Ƃǂ�ʓ����Ă���邾�낤���B���[�J�[�T�[�r�X�͂Ƃ��Ɋ��҂ł��Ȃ��N���B�g���I���P���E�b�h�A���܂�JVC�P���E�b�h���B

�@������A�}�[���[�����ȑ�5�ԑ�4�y�̘͂^���e�[�v�i���Ƃ̓f���I���̗D�ǘ^���b�c�C���o���w���̕����낤�B�j��ڂ����ς��̉��ʂŕ����Ă݂��B����ƁA�G���W��������]�ʼn��悤�ȕ��͋C�ɂȂ�A���̏o���y���Ȃ����悤�ȋC�������B�I�[�f�B�I�������ʂŒ����Ă���ƁA�����o�Ȃ��Ȃ�̂��낤�B���̕ӂ͎Ԃ̃G���W���Ɠ����悤�Ȃ��̂��ȁB��]�����グ�Ȃ��ł��ƂȂ��������Ă���ƁA�A�N�X���ݍ���ł�����Ă���Ȃ��A����ȂƂ��낪���Ă���B

�@PAD�̃V�X�e���G���n���T�[���|���Ă݂悤�Ǝv��������B

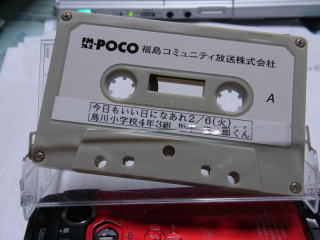

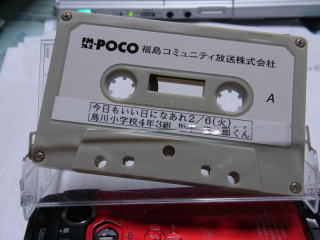

�@�J�Z�b�g�̐��������킹�Đi�s���B

�@�O��Љ���\�j�[��UX�}�X�^�[�i���^���j�̂悤�Ȃ��̂͂Ȃ����A���̘^�����悭�������胁���e�����^���@�ނŘ^�������e�[�v�͍������Ă��\���ɍ��������B�������i�J�~�`�B1982�N����́A�v�����C���A���v�A�J�Z�b�g�f�b�L�A�`���[�i�[�A�A�i���O�v���[���[�A�J�[�g���b�W���[�������Ă��������B�A�i���O���R�[�h�̃����^���X������ALP����̃_�r���O���̂͂����Ԃ�ǂ��^���B�܂��AFM����̘^����A�n�C�t�@�C�������r�f�I����̘^�����ʔ����B

�@

�@�T���^�i�@�V�����S�@1982�N8�������[�X�B������FM�^���̂��̂ŁA7�C8�N��ʂɂ��̃T���^�i�͂ǂꂾ�I�H���Ċ�����LP��T�������̘̂^���B���ꂪ���\�n�[�h�ȃ��b�N���t���[�W�����Ŋy�����B

�@���̃e�[�v��B�ʂ́A�A���f�B���I���̃G���N�g���b�N�����f�u�[�i1982�N�����[�X�j��͂肻�̍��A�e�l�ŕ��������̂��k�o�Ŕ����^���������́B�e�l�����R�[�h��Ђ͖ڂ̓G�ɂ����B�e�l�ŕ�������Ƃk�o������Ȃ��Ȃ�ƁB���͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�e�l�Œ��g���m�F���āA����͗ǂ����I�Ǝv������k�o���̂��B�k�o������Ȃ��̂́A�R���e���c�i���g�j�̂������Ƃ������ɋƊE�͂Ȃ��Ȃ��C���t���Ȃ������B���ɁA�m�g�j�e�l���V���Љ�ԑg��S���Ȃ������r�[�A�k�o�͐[���ɔ���Ȃ��Ȃ����B�i�b�c���䓪���Ă������������邪�A�A�A�j

�@110�Ƃ�90�Ƃ��̒��ڃe�[�v�́A�e�[�v�������ĉ��������A�e�[�v�̋��x���キ�A�����Ⴍ����ɂȂ�����A�w���ɋ���������A�ǂ����Ƃ������A�Ƃ��������m�F�����B�����́A�����Ԙ^�����J�Z�b�g�̊�]�������̂��B�i�i�J�~�`�̃I�[�g���o�[�X�q�w�V���[�Y�́A����ȗv�]�ɉ������ώ킾�����B�܂�680�y�w�ł̓n�[�t�X�s�[�h���������Ă����B�܂�2�{�^���ł���B�j

�@�e�[�v�̃u�����h�ɂ��A�i���̂�����傫���B�����\�j�[�ł��A���鎞���̂`�g�e�́A�����̂��͂���₷���B���e�[�v�𑖍s������ƃ��J�̉��Ɏ����̂̎R���ł���قǂ��B

�@�}�N�Z���͎�Ɏ����������Ńn�[�t�̌��݂������B�i����̓r�f�I�e�[�v�ł����l�������ȁj�@�K�i�ɓ����Ă���n�j�Ȃ̂��낤���ǁB�J�Z�b�g�́A�e�[�v�݂̂ł͂Ȃ��A�J�Z�b�g�n�[�t�A�t���N�V�����V�[�g�A���[���[�A�p�b�h�A�n�u�Ȃǂ̃g�[�^���ʼn������܂�̂ł������B�����烁�[�J�[�̈Ⴂ���o�Ă���͂���Ŗʔ��������̂����A�A�A

�@��������30�{�قǂ̓��e�m�F���I�������A����300�{�ȏ゠��J�Z�b�g���C�u�����[�A�ǂ��܂Ŋm�F�ł��邾�낤���B

�@�߂ڂ������̂́A���j���o�����������s�̃��[�J���e�l�ǂe�l�|�R�ŁA���w4�N���̍앶���\�ŃI���G�A���ꂽ�ǂ̃G�A�`�F�b�N�e�[�v���B������8�N�����o���Ă��Ȃ��̂����A�u���̊ς�����B

��20141104�@�T�u�V�X�e��

�@���V�[�o�[530���O�����̂ŁA���ԕۑ����Ă������A���̃R���|�[�l���g����������o���Ă����B

�@

�@����o���Ă����g���IKA2200�ɁAFM��p�`���[�i�[�g���IKT2200�A�J�Z�b�g�f�b�L�̓i�J�~�`CR70 �B

�@����o���Ă����g���IKA2200�ɁAFM��p�`���[�i�[�g���IKT2200�A�J�Z�b�g�f�b�L�̓i�J�~�`CR70 �B

�@�ŁA�J�Z�b�g�e�[�v�̐������n�߂��B�J�Z�b�g�e�[�v�́A�����ԗp�̃I�[�f�B�I�ɃJ�Z�b�g�f�b�L�����Ă�������܂ł͕��ʂɎg�p���Ă����B�����Ԃ̊��ɁALP�͖������������ACD�̃I���W�i���f�B�X�N���������݂����͂Ȃ���������B

�@�����A�i�J�~�`��MSS�iMobile sound system)�Ə̂��āA�ƒ�p�̃I�[�f�B�I�̉����ԂɎ������ށA�Ƃ����y�������Ƃ�����Ă����B�i�J�~�`�̃J�Z�b�g�f�b�L�Ř^�������e�[�v���ԂŃi�J�~�`�̃f�b�L�ōĐ�����B����͗ǂ������������̂��B

�@�Ԃ���J�Z�b�g�f�b�L�������A�q�����傫���Ȃ�A�ۈ牀�ւ̑���}���������Ȃ�ƁA�q���p�ɕҏW�����A�A�j�����B�����A�q���̉̌n�̃e�[�v���g��Ȃ��Ȃ����B

�@���̍��A�J�Z�b�g�e�[�v��200�{�ȏ�ɑ����A��p�J�Z�b�g�e�[�v���b�N�͂ǁ[��ƒ����܂��܂��Ă��܂����B���ꂪ�A���݂���̒f�̗��U���ɑ������ɁA�A�A���ꂩ��ق�10���N�B

�@��Z�ɏo�Ă�����̂́A�ԂŎg�p���Ă����̂���B�̂́ALP����̃_�r���O���͒i�{�[���ɂ��܂��Ă�����U���ԁB���̕ӂ��琮�����n�߂��B������ƒ����ŁA�m�F���Ă��A�i�J�~�`�V�X�e���ł̘^���͊�{�ǂ����ł������B

�@���@���Ă����ł܂�́A���̂悤�ȃn�C�O���[�h�ȃV�F���̃e�[�v��AMA�i���^���e�[�v�j�Ȃǃn�C�O���[�h�Ȃ��̂����������B

�@���@���Ă����ł܂�́A���̂悤�ȃn�C�O���[�h�ȃV�F���̃e�[�v��AMA�i���^���e�[�v�j�Ȃǃn�C�O���[�h�Ȃ��̂����������B

�@�W�F�t�x�b�N�̃M�^�[�V���b�v�i1989�N�j�B1990�N���̘^�����낤���ǁA����LP���HCD���H�ǂ��炩���ʂ����������̗ǂ��ASN�̗ǂ�������B

�@CR70�͂܂������i�B�^�����قƂ��ZX-9�������̂ŁA�A�W�}�X�����͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��B

�@CR70�͂܂������i�B�^�����قƂ��ZX-9�������̂ŁA�A�W�}�X�����͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��B

�@

�@�r�f�I�n�Ƃ͈Ⴂ�A�J�Z�b�g�e�[�v���͍̂Đ����u���f�b�L�������܂��܂��Đ��ł��邵�A�J�Z�b�g�̑傫���������ʂ�R���p�N�g���B

�@������A�������f�W�^���������͂Ȃ����A���̈Ӗ��������B�����A���W�J�Z�ŁA�c������̎q�������������̐��𐁂����V���[�Y������̂ŁA�����͕��B

�@�܂��A�e���r�A�j���A���B�n�̃r�f�I�������J�Z�b�g�ɕҏW�^���������̂��A��������^�C���J�v�Z���̂悤�ȋ@�\�������Ă���B�����I�ɂ͑債�����Ƃ͂Ȃ��i�����A���n�C�t�@�C�̉���������ˁB�j���A���̎���̃A�j���̃I�[�v�j���O�\���O�A�h���}�̃V���[�g�J�b�g�A�G���f�B���O�\���O�Ȃǂ̓r�f�I�ɂȂ��ʔ���������B���l�ɁA�̂̍g���̍���̉����݂̘̂^���B������A�܂��r�f�I�ƈ���Ėʔ����B

�@FM�̃G�A�`�F�b�N���̂ŁA���̃��C�u���́A���BLPCD�ȂǂɂȂ��Ă�����̂͒������邪�AFM�̃��C�u���A���^���͕ۑ��łƂȂ�B1970�N��㔼����1980�N�㏉���́A�A���v�A�`���[�i�[�A�f�b�L�Ȃnjւ����̂ł͂Ȃ������̂����A����ł��d�g��Ԃ̗ǂ���ԂŁA�N�x�̍�����ԂŘ^�������A���Ƃ����C�u�A���_�[�U�X�J�C�̐����p�Ȃǂ̉����́A���ɐ��X���������B

�@�ۑ��Ƃ����Ă��A���������Ȃ��Ȃ�����A�i�Ƒ����r�₦����j�A�Ӗ��̂Ȃ����̂ɂȂ�̂ł��邪�A�A�A

�@�������܂�̐l�����́ALP�Ƃ����Ă��قƂ�ǃs���Ƃ��Ȃ����A�J�Z�b�g�A�E�I�[�N�}���i�J�Z�b�g�́j�ȂǂƂ����Ă��킩��Ȃ��B����Ȑ��̒��ŁA�A�i���O���c���Ă����̂�������邩�ȁH

�@����̖ڋʁBRC�T�N�Z�b�V�����̃J�o�[�Y(1988�N�j

�@����̖ڋʁBRC�T�N�Z�b�V�����̃J�o�[�Y(1988�N�j

�@���f�B�X�N���ǂ��ɂ��邩�S���o���Ă��Ȃ��B880903�̘^���A����������CR3�Ƃ����f�b�L�ŁA�h���r�[�̓I�t�ł̘^�����B

�@�����ᔻ�̉̎�������̂ŁA����EMI���甭�ւ�H������i6���j�f�B�X�N�������B�i���̌�8���L�e�B���R�[�h���甭���B�j

�@���͉��l�����b�N�̓����J���Ă��邪�A�����A�C�O���b�N����{�ꉻ�����|�b�v�X�͒������A����͂���Ńq�b�g�����B���܂ł��A�������炱���A���쐴�u�Y�̉̂����������I

�@�T�}�[�^�C���u���[�X�u���{�̌����͈��S�ł��I�v�̕��h�����������Ă���BLove me tender�́A���[�J��AM���W�I�ǂŃo���o�������Ă����������Ȃ��̂��B

�@�`�F�m�u�C�����̂́A1986�N�B�x���͂��łɖ炳��Ă����̂��B

��20141019�@���V�[�o�[

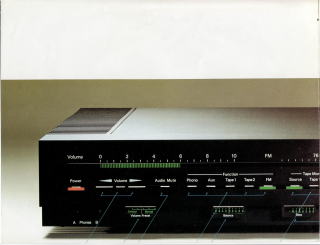

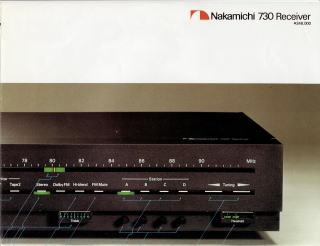

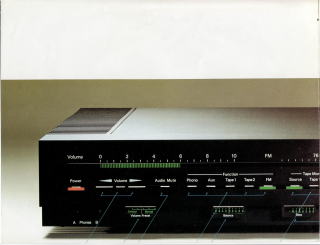

�@�i�J�~�`��530�Ƃ������V�[�o�[���A�������p�ɂ����Ǝg���Ă��܂����B

�@�i�J�~�`��1978�N�����̃��V�[�o�[�ł��B�����A�A�����J�ł́A�v�����C���A���v��FM�`���[�i�[���t�������V�[�o�[�Ƃ����R���|�͓�����O�ł������A���{�ł͂Ȃ��Ȃ����W���܂���ł����B���W�J�Z������������ł��傤���H

�@PHONO���͂������A������ŁA���R�[�h�AFM���W�I�A�J�Z�b�g�f�b�L�Ȃǂ̊O�����͂��y���߂�A����Ӗ��ґ�ȃR���|�ł����B

�@ �@530

�@530

�@���ꂪ�ADC�R��̏Ǐo�āASP����ڂI�Ƃ������ƂƂ��ɁA�E�[�t�@�[�R�[�������ǂ�I�ƑO�ɉ����o����܂��B������Ƃ���Ɨ������̂ł����ASP�����ꂪ����̂ŁA�V�X�e������O���܂����B�i�J�~�`���i�̏C�����ł���Z�p�҂����̋߂����狏�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������߂ł��B12�N�ʂ��炢�O�܂ł́A�i�J�~�`�̃T�[�r�X�������s�ɂ���܂������A���A�Z�p�҂��U��U��ɕ��U�A�܂��͖S���Ȃ��Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ��N����܂����B�Z�p�҂����݂̎��́A�F�X�Ȑ��i�̃����e�i���X��F���ɂ��肢���Ă������̂ł��B

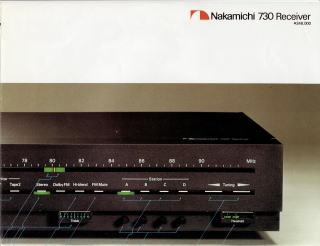

�@530�̌Z�M���ŁA�ˑR�ψٓI�f�U�C����730�Ƃ������V�[�o�[������܂����B

�@������́A���^�A�t���^�b�`�I�y���[�V�����ْ̈[���B���̔����Ƀg���C�_���g�����X�𓋍ڂ��āA������i�J�~�`�T�E���h��ڎw�����������@��ł����B

�@

�@�J�^���O���B

�@�J�^���O���B

�@1978�N�����B�̃C���~�l�[�V�����ƁA���L�̃C���[�W�ŃJ�^���O�͂܂Ƃ߂��Ă��܂��B8���łP�O�TW�o�́A17�L���Ƃ����d�ʁB�ŁA���̃f�U�C���B�@����248000�~�B�������Z���̎��ɂ͍����Ď肪�o�܂���ł����ˁ`�B

�@�{�T�C�g�ʍ��i�J�~�`�̃y�[�W�ɋL�ڂ��Ă���܂����A���̌�i�J�~�`�́A�V�X�e��70�Ȃǂ̃V�X�e�������ʂ����A���V�[�o�[�ɂ��ẮA��p�̍H�ꂩ��̗A���i�ł̏��i�W�J��i�߂܂����B

�@SR40 �@�@�@�@�@�@�i�X�e���I���V�[�o�[�j�@�@�@�@�@�@1987�N�@���{�����@�O��������TA�V���[�Y

�@TA�V���[�Y�@�iTA�F�`���[�i�[�A���v�j�@�@�@�@�@�@�@1980�N����

�@���V�[�o�[�@�V���[�Y�@AMP1�ȂǂƓ��f�U�C���B 1990�N�㏉��

�@�Ƒ����Ă������̂ł����B

�@

�@�����A�͋�ł����A���̃V���[�Y�ŁAAV�Ή���i�߂čs�����Ƃ�����A�i�J�~�`�͂܂��ʂ̓��ɂ����߂���������܂���B

�@FM�̏�̍����g�������f���̐��E�B�����Ƃ����ꂽ���i��������ɈႢ����܂���BVHF����UHF�A�����Ghz�т̋Z�p�B

�@�J�Z�b�g�e�[�v�̃h���r�[�ŁA���g���ϊ��A���k�L�W�Ȃǂ̋Z�p�������Ă����̂ł�����A���̌�̃h���r�[�T���E���h�ADTS�I�[�f�B�I�A���X���XHD�I�[�f�B�I�A�n�C���]�Ȃǂ̓W�J�́A�z������ƌ��\�ʔ������̂��������悤�Ɍ����܂��B���̓����A�J�Z�b�g��������鎞��ACD�ADAT�Ɛ��i�g�債�܂������A�L�^���f�B�A�ł͖����A�Đ������̃p�C�I�j�A��ڎw���ׂ��������̂ł��B

�@�i�J�~�`��HD�I�[�f�B�I�A�T���E���h�V�X�e���ABD�SK�v���[���[�A�n�C���]�t�@�C���Đ��V�X�e���Aipod�Đ��̃n�C�O���[�h�V�X�e���ȂǁA�e���f�B�A�Đ��ɂ����āA�n�C�G���h�̃V�X�e������肦����Ђ�������������܂���B

�@�i�J�~�`������Ђ𗣂ꂽ�����m�Y���́A�ǂ����Ă��}�g���b�N�X�A���➑̂ŃT���E���h�ł���V�X�e���ɓ������Ă��܂��A�����g�AAV�T���E���h�i�}���`�`�����l���j�n�C�t�@�C����Ȃǂɂ͋����������Ȃ��悤�ł����B�������̎���ɐ������G���W�j�A�̏I�_�Ȃ̂�������܂���B

�@2008�N�����Ńi�J�~�`�̔̔��͏I���������A�Ȃ�ƁA�C�O�ł́A���C�h�C���`���C�i�ŁA�i�J�~�`���S�����Ă��܂��ɐ��i������Ă���̂��A����m��A���R�Ƃ��܂����B(��L��Ipod�h�b�L���O�X�e�[�V�����@nakamichi

mysoundstation �V�i29800�~�@�����ۂɔ̔�����Ă��܂��B�܂��A�`�[�v�Ȃ���̃h�b�L���O�X�e�[�V�����ŁA�Ȃ���ăi�J�~�`�I�Ȑ��i�ł��B�j

��20141018�@�X�s�[�J�[����3

�@�G�[�W���O�@

�@�@��l�̉Ȋw�X�s�[�J�[�H�썆�����݃{�[�����G���N���[�W���[�Ɏ��t��

�@�@��l�̉Ȋw�X�s�[�J�[�H�썆�����݃{�[�����G���N���[�W���[�Ɏ��t��

�@KA2200�@���g���ACDP�����s�[�g�v���C�ɂ��ĉ��X�Ɖ������B

�@�G���N���\�W���[�����ŁA���Ԃ��������Ȃ̂ŁA�剹�ʂ͏o���܂���B

�@�n�߂́A���[���[���[���[�̂����ɂ��G�[�W���O�s���ȉ��B�A���v�̃E�I�[���A�b�v���ς�ł��Ȃ��̂�����B

�@12���Ԉʉ��o�����������ʁA���m�ɍׂ��������o��悤�ɂȂ����B

�@���₠�A���������B�́A���W�I�Ƃ��A�`�[�v�ȃ��W�J�Z�Ƃ��A������n�C�t�@�C�R���|�[�l���g�ȑO�̉��̊����B

�@�܂�A�l�b�g���[�N���g��Ȃ��V���O���R�[�����j�b�g�̓����Ȃ̂��B

�@�������ɒ��BLCR������݂��Ă��Ȃ��̂ŁA�ʑ����������ꂪ���Ȃ��̂����B�V���O���R�[���̖��͂ɒ����S�j�����A����X���������グ���B�@���iL�@�R�C���@C�@�R���f���T�@R�@��R�̂��Ɓj

�@����͂���ŁA��{���t�H�X�e�N�X��SP�ŁA�����������Ă��邽�߁A�������肵���G���N���[�W���[�ɂ�������Œ肷��ƁAHIFI�ɉ�����SP���B

�@�c�O�Ȃ̂́A��l�̉Ȋw��������Ȃ��A���m�����Đ��ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ������ƁB�́A2�����悩�������A������茋�\���������̂ŁA2�͖������������H�@

�@��������A���߂Ĕ������n�C�t�@�C�̃v�����C���A���v�B

�@��������A���߂Ĕ������n�C�t�@�C�̃v�����C���A���v�B

�@1982�N������������ρi59800�~�j�̃X�s�[�J�[�͑嗬�s��A�A���v���A6��9��12��16��19���ȂǃI�[�f�B�I���[�J�[�e�Ђ��S��㇗��̗l���ŐV���i��y�o���Ă������ł��B

�@����KA2200 �́A�I���W�i���́A�V���o�[�̊O�ρB����F�p�l���ƃg�b�v�J�o�[��L03A�̂��́B�����A�g���I�̉c�Ƃ���ɂ��肢���āA�X���W���i�őō������������i�̌��������p�[�c�������Ă���������́B�{�����[���m�u�̓��y�A�p�[�c�𒍕����Ď��t���܂����B�I���W�i���̓v�����`�i�AL03A�̂͐^�J���o���ł��BL03A�́A�V���[�V�[�������b�L�̈Ⴂ��������̂̊�{�͂���KA2200

�ł����B

�@�������ɑ���m�u����S���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ����A�m�u����F��30�N�o���Ă��܂����̂ł����B

�@�y�A��g�ރ`���[�i�[FM��p��KT2200 ���ʎ��œ��삵�Ă��܂��B�߁X���߂ăZ�b�e�B���O���Ă݂悤�BFM�̓Ɠ���SN�̗ǂ��͎̂Ă��������̂�����̂ł��ˁ`�B

�@�����I���L���[�̃C���e�O��820�ƁA�g���I��KA2200�����Ɏc���A���̑@�ׂ��A�V���N�̂悤�Ȋ��G���D���������̂ŁA���̋@��ɂ��܂����B�I�[�f�B�I���D�̓��m�A�v�����́A�����������̃I���L���[�̃A���v���`���C�X�����̂ł����B���̍D���ȉ��̌X���͂��̌�30�N�o���Ă����܂�ς���Ă��炸�A�v�����̍��̃V�X�e���́A���̓����̃n�[�h�ŃV���[�v�Ń_�C�i�~�b�N(�����S�������̍D���Ȍ��t�j�ȃT�E���h�ł܂Ƃ߂��Ă��܂��B

�@���̃V�X�e���́A�A�o�����̃��f�B�A���̎��オ�A���̂���A�@�ׂȉ����o�Ă����V�X�e���ł����B���́A�E�C���\���̃V�X�e���ɂȂ��Ă͂��܂����A�`���[�j���O�����́A�������@�ׂȘc�݂̏��Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B

��20141003�@�@�X�s�[�J�[����2

�@�{���h�������܂��āA���[�h�����͂t���A�{�[�����̔��ɉ��ݒu���s�����B

�@

�@

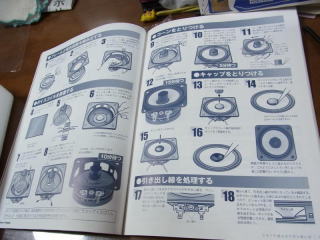

�@���j�b�g�̎��t���́A�����˂��A�^�b�s���O�n�ł͂��߂ŁAM�˂��̃{���g�i�b�g�ōs�����B

�@

�@

�@�ԍ���1.25�X�P�r�j�[���핢���Œ������B

�@�A���v��p�ӂ��ĂȂ��̂ŁA�{�i�I���o���͂܂��B

�@BDP-LX�X�P��ɏo�����B

�@���������킪�q���Ƃ���o���悤�Ȃ��т����C�������B

�@������A�p�C�I�j�A����V�@��̔��\���������B

�@BDP-LX88.

�@

�@27���~�قǂ����A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�}���`�o�͂���߁AAV�}���`�`�����l����AV�A���v�ɔC����Ƃ����B

��20140926�@�@�X�s�[�J�[

�@�A���v�̏o�͊m�F�ɃX�s�[�J�[��T�����B�e�X�g�p��SP���j�b�g��30�N�ȏ�O�A��������O����16�Z���`���j�b�g���g�p���Ă��܂����B

�@����A�v���Ԃ�Ɏg�����Ǝv�������Agakken ��l�̉Ȋw�����������Ƃ��v���������B

�@

�@ �@

�@

�@���\�����Ă��玞�Ԃ��o���Ă����B2005�N���B

�@�Ȃ�ƃ{���h���ł��Ȃ��Ďg���Ȃ��I�@�{���hG17���g�����Ƃɂ����B�����������ĂȂ����g���g�������A�d�����Ȃ��B

�@�{���h�̕\���������2�N���������Ȃ��Ə����Ă���B2005�N������9�N�������Ă����̂��B�����Ɛ@�������G17��h�z�B

�@�}�O�l�b�g�Ƀt���[�������t���B�@�_���p�[�G�b�W�ɂ��{���h�������Ղ�t���A�\��t���B

�@���������͂ݏo�Ă��邪�A�S���C�ɂ��Ȃ��BG17 �́A�{���A���������A5���قNJ��������Ē��荇�킹��S���S���^�ڒ��܁B

�@���̓������悭�������Ă��Ȃ��Ǝ��s���Ă��܂��B

�@�ʐ^�́A�A�������A���ۂ̓{���h���܂悤���Ŕ��������A5���قǐڒ����闼�������������Ă���̐ڒ��B���̌�ꏊ�ɂ���Ă�10�����u�A�Ȃǂ��s���č�Ƃ����B

�@�_���p�[������������t���B�@�R�[���������t���B�@�{�C�X�R�C���ƃR�[�����t�����̃{���h�t�B

�@�g���g���̃{���h�ŃR�[�����ɂǂ���Ɛ���Ă��܂������A�C�ɂ��Ȃ��B

�@�Z���^�[�L���b�v��ڒ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�h�������~�߂��ĉ������B

�@���[�h�����ɂ�ł���ƃR�[�����ɂԂ���r�r�艹�̂��ƂɂȂ�B�������A�������肷����ƃ{�C�X�R�C�������ă}�O�l�b�g�ɂ�����āA������ى��̌����ɂȂ�B�X�g���[�N�͂��܂�Ȃ��̂ŁA����قǐ_�o���ɂȂ�Ȃ��ł������ǂ����H

�@���i�����ȈՃL���r�l�b�g�ɂȂ�Ƃ����ݒ��A4�T�C�Y�̃X�s�[�J�[�ɂȂ�Ƃ������A�˂���I�Ȃ��Ǝ�t�ł��Ȃ��̂ŁA���݊������B

�@�v�����f���ɂ͒������A�X�i�b�v�L�b�g���o�����A�������t�H�X�e�N�X�̐��i�ŁA���x�������A����������Əo��A�ǂ��u��l�̉Ȋw�v�ł����B

�@���́A�t�H�X�e�N�X�̐��E�V�F�A�͂��Ȃ荂���B

�@JBL�̃E�[�t�@�[���j�b�g�̃R�[���͓��Ђ̂��́B�܂��A�c�C�[�^�[���j�b�g���C�O���X�s�[�J�[�ɑ����Ђō̗p����Ă��܂��B

�@���{�����̃X�s�[�J�[���قڑS�ŏ�Ԃɑ��āA�t�H�X�^�[�i�t�H�X�e�N�X�j�̊撣��͌����ł��B�@

�@

�@�����S�j�����i�߂Ă����A�X�s�[�J�[����u�[���́A2000�N���̎����ɂ���Ē��É����Ă��܂��܂������A���̑��̕]�_�Ƃ͎���Ȃ�ċ}�i�h�̐l�͊F���ł����B

�@���������X�s�[�J�[��v����A���j�b�g������A�Ƃ������̏z�������Ă������̂ł��B

�@

�@������A�������̃X�s�[�J�[�v�}�̎G�����V�K���s����Ă��܂����B�I�[�f�B�I��������l�͂܂������ł��傤�ˁ`�B

�@

��20140911�@�@�W�F�t�s��

�@���z�C���^�[�i����ꏤ���j�ɑ������A���v�Q�̏C�������݂̘A�����G�X�A�C�G�X���痈���B

�@���Ȃ�A�V���b�N�ȓ��e�B

�@�܂��A���f��9DC�́A�o�b�e���[���S�ŁB�p�i�̃o�b�e���[���W�������A���̐����H��͒����ɂ���A���݁A�H��͕����B�����o�b�e���͗��N�t�ȍ~�ɐ��Y���邩�ǂ����A�Ƃ����B

�@����͂܂����B��ւ��i�́A���A�T�̕��ł���Ƃ������A������ƍ����炵���B����ł����܂�Ȃ��A�Ƃ������ƂŁA�C����i�߂āA�Ƃ����i���ɂȂ�܂����B

�@�R�q�����X�����l�Ƀo�b�e���[��������Ă܂����A�Ƃ������Ƃł����B

�@�{���ɗ����͕|���B

�@�Ƃ肠�����A�C���ɐ�����������Ƃ������ƂŁA�����o��悤�ɁA�Վ���ւ��̃A���v�ƁA�v������̃Z�b�e�B���O�����܂����B

�@PA70���Z���^�[�ɒu���A�X�e���I�QCH�͉\�ɁB

�@�R�q�����X�̑���Ƀi�J�~�`1000P�����Ă݂܂����B

�@1000P���v���Ȃ��Ŗ{�̂��v���ւ��̎g�����́A�����ƈȑO�ɂ�������Ƃ�����܂��B1000P�̃A�E�g�v�b�g�́A�����܂Ń��C���A�E�g�̃{�����[���ł���A�R���g���[���i�v���j�A���v�Ƃ��ẮA����̌o��������܂����B

�@����́A���b�N�A�p���[�R�[�h�A�ڑ��̃P�[�u���Ȃǂ����Ȃ�O���[�h�A�b�v���Ă���W�ƁA�f�W�^���C���ɂ��ẮADAT�ɂ��āAXLR�o�͂ł���A�Ƃ������ƂŁA�QCH�ɂ��ẮA�܂��܂������o�Ă����ԂƂȂ�܂����B

�@PA70�͒��̂ǂ���Əo�鉹����ۓI�ȃA���v�ł����A���ꂪ���̂܂o�Ă��܂��B�i�t�Ɍ����ƁA�����̂Ȃ����ł͂���܂��B)�@�̂т̂тƖ�̂͗ǂ��_�ł����B

�@�@�Ƃ��낪�A�A�i���O�C�����A��������AD�R���o�[�^�[�ŕϊ��������̂��ADAC�ōĕϊ�����d�g�݁i�A�i���O�X���[�͂Ȃ��j�Ȃ̂ŁA����͗ǂ��Ȃ��B�^�C�����O������B�}���`�`�����l���ł́A���̃^�C�����O�Ɖ����ω����A��낵���Ȃ��̂ŁA�g���Ȃ��Ȃ��B

�@�Ƃ��������̑g�ݍ��킹�łƂ肠�������̂��܂��傤�B

�@

���Q�O�P�S�O�W�O�Q�@�@���q�l

�@���ɋv���Ԃ�ɓ��`�u���[���ɂ��q�l������܂����B��Í≺�̂h�j����K�ꂽ�É��̂g�쎁�B

�@����������āA�݂Ȃ�����O�ɏ��������ł��Ȃ��������|�����A�݂Ȃ��A��ɂȂ��Ă���P�O���N�Ԃ�ɑ�|�����n�߂Ă��܂��܂����B�J�[�e���̚��̌����������̂ŁA���ʂ͚��������オ�邽�ߎ������܂Ȃ��|���@���g�p�B�J�[�e���̗����d�_�ɋz�����݁B

�@�܂��A�T�b�V���̃K���X���@���|���A�G�A�R���̃t�B���^�[�A�v���W�F�N�^�[�̃t�B���^�[�Ȃǂ������Ƃ�����|���@�B

�@�@�M�S�Ɏʐ^���B��g�삳��B�����Ⴒ���Ⴕ�Ă鏊���ʂ��Ă��܂��܂��B

�@�@�M�S�Ɏʐ^���B��g�삳��B�����Ⴒ���Ⴕ�Ă鏊���ʂ��Ă��܂��܂��B

�@�@�h�j���Ƃg�삳��

�@�@�h�j���Ƃg�삳��

�@���̎��́A�ʏ퓮������Ă��āA���ɂ��邳���g�삳���������x�������Ă����ꂽ�悤�ł����B

�@���̎��́A�ʏ퓮������Ă��āA���ɂ��邳���g�삳���������x�������Ă����ꂽ�悤�ł����B

�@�܂����A���̃R���f�B�V�����̗ǂ���Ԃ����ƂP�T�ԂŏI���������悤�Ƃ́A�A�A

�@���̏T�A��^�䕗�ڋ߂̂W���X���ߕӁB�����ŁA�[�d�@�\�t���̃R���|�[�l���g�̓��삪���������Ȃ�܂����B

�@�����s���̓���s�ǂ́A�����������ł��邱�Ƃ������B���̎��́A���r���O�̂o�r�R����̕�����Ȃ���������Ă��܂����B�i�d�lj��͂��܂���ł����j

�@���f���X�c�b���s���`�B

�@���f���X�c�b���s���`�B

�@�@�����̃��f���X�c�b���A�E�g�B

�@�@�����̃��f���X�c�b���A�E�g�B

�@�Ȃ�ƁA�R�q�����X�܂œ��삪���������Ȃ�A���̑����̋߂��́A������������̂Q�s�a�O�t���g�c�c�̓d��������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�Ȃ�ƁA�R�q�����X�܂œ��삪���������Ȃ�A���̑����̋߂��́A������������̂Q�s�a�O�t���g�c�c�̓d��������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�W�F�t�̃A���v�Q�͂W���Q�W�����z�C���^�[�i�V���i���ɁA�S�̑�W�������~���P�[�X�ƒ��P�[�X�Ŕ����B�����ɒ��邩�ǂ������S�z�B

�@����̃Z�b�g�͑�ꏤ���������̂ł��̂ŁA�Ή��͂�����Ƃ��Ă��炦��Ǝv���܂��B

�@�S�W���V���[�Y�@���������

�@����S�W���U�O���N�L�O�V���[�Y�̑O�ɍw�����Ă������́B

�@����S�W���U�O���N�L�O�V���[�Y�̑O�ɍw�����Ă������́B

�@����U�O���N�V���[�Y�ōw���B�a�c���o�̂��̂�����B

�@����U�O���N�V���[�Y�ōw���B�a�c���o�̂��̂�����B

�@����S�W���@�P�X�W�S�N�ŃS�W���@������r�I�]�����������Ă����r�I�����e�ł��������A�A�A

�@����S�W���@�P�X�W�S�N�ŃS�W���@������r�I�]�����������Ă����r�I�����e�ł��������A�A�A

�@���߂ăr�I�����e�����Ă݂�ƁA���m�Ȃقǐݒ肪�ςȂ��Ƃ��킩��A�]���������Ɖ����Ă��܂����B�ǂ����a�c�ō��掿�ɂȂ�̂Ɠ����ɂ��낢��Ȃ��̂������Ă��܂��B���̌��ʁA���Ă���Ԓ�����������Ă���悤���B���܂�ǂ��ӏܖ@�ł͂Ȃ��ȁ`

�@�S�W���t�@�C�i���E�I�[�Y�Ƃa�c�S�W���u�r���J�S�W��

�@�S�W���t�@�C�i���E�I�[�Y�Ƃa�c�S�W���u�r���J�S�W��

�@�S�W���t�@�C�i���E�I�[�Y�́A�𑜓x�������B���߂͉f��قŌ������A�f��ق�����𑜓x�������Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�a�c������ƁA�ǂ����悤���Ȃ��掿���ǂ��Ȃ��B�c�O�B

�@�r�I�����e�Ƃ͋t�ɁA�ɕ������y���S�ʂɏo�Ă���u�r���J�S�W���͖ʔ����B�x�r�[�S�W���Ə��̎q�̃h���}����焈Ղ��邪�A���J�Ɠ��B�A���y�͔��͏\���B

�@�@������͂c�u�c���B�B�h�S���͍����Ă��w��������������B�S�̍��A�f��قŋ��|�̂��߂܂Ƃ��Ɍ��Ă����Ȃ��������Ƃ��v���o���Ă��܂��B

�@�@������͂c�u�c���B�B�h�S���͍����Ă��w��������������B�S�̍��A�f��قŋ��|�̂��߂܂Ƃ��Ɍ��Ă����Ȃ��������Ƃ��v���o���Ă��܂��B

�@���J�G��ܓx�[������B�l�ԃh���}�̏G��}�^���S�B�X�ƃ��J�̐▭�ȑg�ݍ��킹����ۓI�ȃL���O�R���O�̋t�P�B

�@�S�W�����o�ĂȂ��Ă��ʔ������B�͂�������̂��B

��20140813�@�@�ċx�݃c�[�����O

�@�ċx�݂����������A500�L������̃c�[�����O�B

�@�O�ɗ����������ċȂ��Ă��܂������A�u���[�L���o�[���A�O���C���B�ܐ悪�オ���Ă��܂��Ă����ȑO�̏�Ԃ���A���̂悤�ɐ����ȉ��ɏC���B�Ƃ��낪�A�c�[�����O��A�u���[�L�����v���_�������ςȂ��Ǝw�E����A���̃��o�[�̃����N�i�u���[�L�r�v�쓮�j�����ĕ������܂����B

�@

�@

�@�@�C���O�@�@�Ɓ@�@��

�@�c�[�����O��́A�V���������s�B�����ŎR�{�\�Z�L�O�فi�{���Ɓj���w

�@�ꎮ���U�̌������ɁX�����B

�@�ꎮ���U�̌������ɁX�����B

�@���̌���{�C�����ɉ�蒋�H�B�ߌ�9������A���B

��20140714�@�@�J�[�e��

�@22�N��AV���[���̑呋�ɒ����Ă������Ռ��J�[�e�����������܂����B

�@�ŋ߁A�����̓�������������̂��C�ɂȂ��Ă��āA�Ȃ����M���B�Ռ����ʂ͂������̂��낤���ǁA�ՔM���ʂ͏����������̂ł����B

�@5���Ƀ��r���O�̃J�[�e�����A�ՔM1���Ռ��̂��̂ɕύX��������ʐ�傾�����̂ŁA����������ȏ�傫��AV���[���̂��̂��V�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@������Ƃ������Ƃ���A�Ȃ�ƊO���J�[�e�������ʂ̔��������I

�@22�N�̊Ԃɑ@�ۂ��A���������тɚ����o��悤�ɂȂ��Ă����̂ł����B����܂ŁA���̃J�[�e�����J�����̂�10��ɂ������Ȃ��B�قƂ�Ǔ������Ȃ������̂��ǂ������̂����������̂��B

�@�ŋ߁A�����R���|�̓V�ɂ悭�ς����Ă��܂����B�z�c�A���z�c�A�N�b�V�����Ȃǚ��̏o����̂͂قƂ�ǒu���Ă��Ȃ������ł����̂ŁA�s�v�c�Ɏv���Ă܂����B�ڂ�������������̂̓G�A�R���̂������H�Ǝv���Ă������Ƃ�����܂����B

�@����Ś��̌����̈���Ԃ����Ƃ��ł��܂����B�J�[�e����ւ���Ȃ�Ă��Ƃ����Ȃ�������A�����ƌ����s���̚��ɔY�܂����Ă����ɈႢ����܂���B���₠�A�ǂ������A�ǂ������B

�@�O�����J�[�e���̃����[�X���l�����̂ł����A�������ƈ�����������r�����Ȃ����������オ�����̂ŁA����߁B�|���܂ɓ���Ĕp���A�ƂȂ�܂����B

�@������245�Z���`��������ʃT�C�Y�̃J�[�e���B���̎��t���t�b�N�̌��Ԃ���������Ȃ�R���B�\���ɂ��^�[�t��\��B

�@������245�Z���`��������ʃT�C�Y�̃J�[�e���B���̎��t���t�b�N�̌��Ԃ���������Ȃ�R���B�\���ɂ��^�[�t��\��B

��20140711�@�@�f�W�^�����}�X�^�[

�@��BSP�ŃS�W���̃f�W�^�����}�X�^�[�V���[�Y��������Ă��܂��B

�@�ԑg�`���ɁA���E�ɏ����O��̔�r��ʂ�����A���m�ɏC�����ʂ����Ď��܂��B

�@���ꂪ��BD�ŏo�Ă���A60���N�L�O�o�[�W�����ł���Ȃ�ABD�͔����ł��傤���H����Ƃ������ŗǂ��Ƃ��邩�A����Ƃ���ł��B

�@

�@WOWOW�ł́A�X�^�[�g���b�N�̌���ł��f�W�^�����}�X�^�[�B

�@�܂��A�����ւ��łŃV���[�Y4�܂ŕ����B

�@�X�^�[�g���b�N�P�����Ă݂܂������A����܂ł̃X�^�[�g���b�N�̒��ł͍ō��̉𑜓x�ł����B

�@��������ʂɂ��������ł����AHD�����ꂽ�摜�̍����ׂ������Ď�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����A�����ւ������́A���m�[�����B

�@�X�^�[�g���b�N�t�@���ɂ͂��������ꂵ�������ł����B

�@

��20140608

�@�Z���^�[�p�p���[�A���v�ɃS�[���f�����t�@�����X�������Ă��������́ABD�v���[���[LX91�B�����ɁA�n�͂��o�āA���C������I�[�f�B�I�N�G�X�g�̃p���[�R�[�h�����A�N�G�X�g�̃p���[�R�[�h�����Ă���AV�v��AV8801��PAD�v���Y�}�h�~�i�X�������Ă��܂����B

�@AV8801 �͍L��ȉ���B���R�Ƃ��������̐ςݏd�ˁB�ǂ��炩�Ƃ����Ɛ��^�ʖڂɕ����������ȂƂ��낪�������̂ŁA�ǂ����[��Ɣ������鎩�R舒B�����ق��������B�܂��́A���̒ʂ��������̕\���������������B����ɂ́A�v���Y�}�h�~�i�X�����肪���傤�ǂ悢�B

�@���������c�݂��ۂ�����DTC9.8�̂��߂ɁA�v��-�p���[�ڑ���XLR�P�[�u���̓S�[�f�����t�@�����X�ɂ���������̂ŁA���Ƃ��Ƃ���i��AV8801

�̏o�͂͂���ɂ��ߍׂ₩�ɂȂ��Ă����̂ł����B���ꂪ�w�b�N�XG5C��������AAV8801�̕]���͂܂���������̂ɂȂ��Ă����͂��B

�@�܂��ABDPLX91�̉������ꂢ�ł͂��邪�A���銴�������������̂ŁA�N�G�X�g������̃R�[�h�͂҂�����̂͂��B

�@AV8801�̃I�E�f�b�Z�C�ŁA�V�Z�b�e�B���O���v���E�ۑ��B���̌㉹�o���G�[�W���O�B

�@�d���R�[�h��ς����Ƃ���͐ړ_�N���[�j���O�B

�@���f��9DC �̍ڂ��Ă����]�E�Z�J�X���b�N�ɁA�d���R���̉t�̂����ꂽ�悤�ȐՂ�����܂����B���̃Z�b�g�̉��ʂ��ӂ�����Ă݂Ă����̍��Ղ͂���܂���B���̃W�F�t�̂��̂��H�����瑤�̃A���v�́A���f���XT

�̎���2��͏C���ɏo���Ă���̂ŁA���̎��̂��̂Ǝv���܂��B

�@��͂�A�o�b�e���d�����ƃA���v���������A�����ق���Ď��R�ɉ̂��p�ɂȂ����C�����܂��B

�@�]�E�Z�J�X���b�N�̑ωd��100�L���ł��B�W�F�t�̃��f��9DC��2➑̍��킹��100�L���߂��B��͂肬�肬��̐��Ŏg���̂͂�낵���Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��傤�B

�@�ƌ����Ă��邤���ɁA���r���O�̉ƒ�pAV�A���v�A���}�nAX1700 ���A���������ƃm�C�Y�������A�����o�͂��r��܂����B

�@����͂���B

�@���r���O�ł́A���j��PS3�̃r�f�I�f�B�X�N�Đ��A�Q�[���A�l�b�g�i�Q�[���A���[���j�APS���B�[�^�̃l�b�g�Q�[���A�u���[���C���R�[�_�[�̍Đ��ȂǂȂǂ��Ȃ�w�r�[�Ɏg���Ă��܂��B���̒��S������ƁA���������������B

�@���}�n��AV�A���vAX1700 ��2008�N�����B���̍�����AV�A���v�͕S��㇗��̎���ɓ����Ă��܂����B�����A���}�n�����߁A�I���L���[�A�p�C�I�j�A�A�\�j�[�ȂNJe���[�J�[�̋����̏�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����HDMI��1.4���炢�ɏオ���Ă���A1.2a��AX1700�͂��Ɨ͕s���͔ۂ߂܂���B

�@�f�B�X�v���C��720P��50V�v���Y�}�ł����A����o���́A���𑜂̕����ǂ��̂͂������Ƃ͂���܂��A�f�B�X�v���C��������ꂽ��A�SK�ɂȂ�\��Ȃ̂ŁA�A���v��HDMI�o�[�W�����͂����Ă����������ǂ��̂ł��B

�@PS3��HDMI1.3�ɏオ���Ă��܂��BAV�A���v��ς���ƃf�B�X�v���C�����������Ȃ邩�I�H

�@

��20140606

�@���C�A�E�g�ύX�Ȃ�

�@�ȑOMODEL8DC�ւ�XLR�P�[�u��������Ȃ��A�Ƃ������ƂŁA������^�ɊĐڑ����\�ɂ��܂����B

�@�d�����p�ɁA�^�I�b�N�̃{�[�h���g�����̂ł����A�E���p�Ƀ^�I�b�N�{�[�h������܂���ł����B����2�������܂��ܔ̔��XK�ŏo��������A�^�I�b�N�̃{�[�h�����A����ƉE���������l�ɓd�����A�A���v�����Đݒu���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@��������ƁA���܂�SW�̂������ꏊ���J���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B��Í≺��IK�V�A�^�[�̂悤�ɁA�����Ȃ̌��̃X�y�[�X��SW��u�����Ƃɂ��܂����B

�@

�@

�@ �@

�@

�@�t�����g�S�i�@�@����O�̓T�[�L�����[�^�[�@�@�@�@�@�@�@�ቹ��������₷���R�[�i�[�ɂ͋z���X�|���W�B

�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�d�����ƕ������邱�Ƃɂ��A�����ق��ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�Z���^�[�p�p���[�A���v�AAHA!�v�����[�O6�́A�O�i����������������B

�@�������ŁA���̕ω������܂芴�����Ȃ������̂ŁA�d���P�[�u����ύX�B����܂ł�PAD�v���Y�}�h�~�i�X����A�J���_�X�S�[���f�����t�@�����X�ցB

�@����ŁA�����y���Ȃ�A����ւ��킳�퐺���L����悤�Ȋ������o�Ă����B�Ƃ����̂��A�Z���^�[�֎���P�[�u�����A�V�i�W�[�Qi����J���_�X�S�[���f���N���X�\�v�����[�O6�\�S�[���f�����t�@�����X�\�E�I�b�`�Z���^�[�ŁA�d���R�[�h���J���_�X�S�[���f�����t�@�����X�ƂȂ������Ƃɂ��A���̐������i�H�j�����܂������炾�낤�B

�@ �@���A���B�R���|�u���ꂾ�����ꏊ�Ƀ�����AV5150���ړ��B������������X�p�C�N�����܂���\��B

�@���A���B�R���|�u���ꂾ�����ꏊ�Ƀ�����AV5150���ړ��B������������X�p�C�N�����܂���\��B

��20140526

�@N��K���̘A���e���r�����A�Ԏq�ƃA���ŁA�吳����̊����̎g�������ɂ����B���̉��A�J�G���̍����A���̐��A�Z�~�̐��ȂǁA�����炭�́A�����|�C���g�}�C�N���^�̗D�G�^���̉������g�p���Ă���Ǝv���܂��B

�@������A���r���O���[����TV�ł͂Ȃ��A����AV���[���ŁA�T���E���h�Đ�����ƁA�����ɕ�͂���銴�������킦�܂��B

�@TV�����W�I���A�d�b���Ȃ��A�K�X���������Ȃ��吳���̎R���̓c�ɂ̕`�ʂɉ���p����̂́A�V��@�ł��낤�B

�@�ǎ��̃T���E���h�f�R�[�_�[�ŁA�Ȃ�ׂ��傫�ȉ��ʂŒ��̂ЂƎ����߂����Ă݂�̂��ǂ�������܂���ˁB

�@LP�����Ă�����A�ȑO��ăN���[�j���O�����c��̃f�B�X�N���o�Ă��܂����B

�@���Õi�X��100�~�B100�~�̂��̂́A�W���P�܂��ALP�܂��Ȃ��̗���ԁB�C���i�[�̐��������Ȃ��B�����炯�̐G�肽���Ȃ���Ԃł��B

�@������A2�t���N���[�j���O���s���܂��B

�@�܂��A�ѕM�p�M���g���A�����g���Ě�������܂��B

�@���ɁA�P�t�������N���[�j���O�B����́A���ꗎ�Ƃ����ʂ�����t�܁B�����̒ʂ�A���F�B���j�������Ȃ��B

�@2�t�́A�r�j�[���̉Y�����̕�[�t�B������������ƁA�Ֆʂɍׂ��������J���Ă��܂��X�N���b�`���̌����ɂȂ�܂��B

�@�悭���������A�W���G���g�[���̒��܂Ɏ��[�A�W���P�b�g�ɂ��܂��܂��B�Ō�́ALD�p�r�j�[���܂ɓ��ꊮ���B

�@�Đ��́AOC9�VLtd�ŁB

�@�p�`�p�`�����Ђǂ��̂ŁA������Ɖ��y�ɖv���ł��ɂ����B

�@�p�`�p�`���������Ȃ�ƁA���̎���̘^���Ƃ��ẮA���\�撣���Ă��銴������܂��B

�@�J�������A�E�C�[���t�B���̃N���X�}�X�\���O�W�B���ꂾ������A���ՃJ���^�[�e�h�~�m�ŏ\�����ȁH�Ƃ������z�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

��20140413�@�o�C�N�ƃ��b�N

�@2���̋ɒቷ�ŁA�o�b�e���[�̎��������Ă��܂����悤�ł����B�[�d���ď���āA1�������炢�o�Ƃ܂��d�����������Ă��܂��̂ł����B4���̏��{�ɁA����������A�ꔭ�őΉ��o�b�e�����q�b�g�B���i��4000�~���x�Ő\�����Ȃ��ǂ��납�A�������ăo�C�N�t���Ɋm�F���Ă��܂����قǂł��B

�@4�����[�i�\��ł������A4��11���ɓ����B

�@4��13���g���������̂ŁA�i�r�̎��t���ƃo�b�e���������s���܂����B

�@

�@ �@

�@

�@�ꉞ�ۏ؏����t���Ă���B�O�̃o�b�e���͂����炭6�N�ȏ�����Ă����͂��B���̕i�͂ǂ̂��炢�����H

�@�i�r�́A���ނ��������A�{�̃z���_�[�̃Z�b�e�B���O�p���������܂����B

�@

�@

�@�O�Ɠ��J�o�[�ɐ��ނ��������߂Ȃ������̂ŁA�O�ɂ݂͂����܂����B�t���[���ƃ^���N�̌��Ԃɉ������ށB

�@������ƌ��A���ʂɌ����܂��B

�@

�@

�@�o�b�e���͏[�d�ϕi�B���ɂ�ISO�F��̕������B�i���Ɏ��M����A��搂������̂��낤�B�d���͂������12V�B

�@

�@

�@

�@������́A���܂ł��Ă����o�b�e���̓d���B�G���W���|������ꔭ�ł͂����������A���C�g�͏����Â��ۂ��B���炭�A�C�h�����O������̑���Ȃ̂ŁA11V�B��͂菭����߁B

�@

�@

�@�V�o�b�e���́A���t���r�X�����ꂢ�Ȏ��߂����B�@�@�i�r�����t�����ݒn��\���B

�@���̌�A���n���s�ɏo�����A�i�r�͂�����Ɠ��삵�Ă��܂����B�����A�����ʼn^�]���́A�㉺�̎����ړ��͌��\�ł��ɂ������̂ł��B

�@

�@

�@�V�K�����̃w�����b�g�B���̓o�C�N�l���Ŏ����ŐV�i�w�����b�g�������̂͂��ꂪ���߂āB�J�u�g���B�V�[���h�̓����x���������ǂ��B

�@�V�[���h�����Ă��Ȃ��̂��A�ƍ��o����قǁB�܂��A�T���o�C�U�[���������Ă���̂ŕ֗��B

�@�^���N�o�b�O�ɎԌ������z�������邯�ǁA�O���Ƃ��ɂ́A�i�r�������ɓ����A��ՂɓP���\�B

�@���b�N

�@�u���U�[�h�Ƃ������b�N�o���h��e�F���Љ�Ă��ꂽ�B1984�N�����A�n�R�w���Ő�������̂Ɏ肢���ς��̍��B

�@���y�\�[�X��FM�Ɉˑ����Ă������ł����B�n�[�h���b�N�ⓖ���͂��n�߂�����w�r�[���^������D���ŁA���̂悤�ȋȂ������Ă������A�u���U�[�h�Ƃ����o���h�́A�c�O�Ȃ�������������Ă��Ȃ������̂ł��傤�B

�@�ŁA���ׂ�ƃv���f���[�T�[���W���[�W��ȂƂ����l�B���̐l�́A�J�������}�L���TX�̃M�^���X�g�B

�@�u���U�[�h�Ɠ��l�A�TX�Ƃ����o���h�����̃��b�N�j�ɍ��܂�Ă��܂���ł����B

�@�J�������}�L�ƌ����A�������b�N�{�[�J���X�g�̑������B�J�������}�L��OZ�͉�X�̐t�̃��b�N�o���h�̈�ł��B

�@1969�N�@�J�������}�L17�̎��A���R�C�i�́u���ɂ͕�̂Ȃ��q�̂悤�Ɂv���̂���q�b�g�B

�@1972�N�@�̗w�Ȃ������A���b�N�{�[�J���X�g�Ƃ��Ă���Ă������߁AOZ�������B�M�^�[�t�������B

�@1974�N�@�ߌ�1���̃X�P�b�`�Ńf�r���[�B

�@

�@

�@�u���U�[�h��1984�f�����[�A���o���B����������V�i�������B�@�J�������}�L��OZ�̃A���o����10�N�ȏ�O�u�b�N�I�t�Ńo�C�g�����Ă���K�N�ɂƂ��Ă����Ă���������́B�@

�@�J�������}�L��OZ

�@1975�N1st ���͕�

�@1975�N5���@�O�����h�t�@���N���C�����[�h�̑O��

�@1976�N�A�����J��2nd�����ꂽ���^��

�@1977�N10���@�����N����ك��C�u�ʼn��U���\�B

�@1977�N12���@�V�\�B

�@1978�N10���@���C�u�����@10�������N���^����5���̓���J��O���y�����C�u�̉���

�@

�@

�@

�@�����ăJ�������}�L��OZ�����тŃ`�F�b�N�����炠��܂����B����܂ŒT���Ă�������Ȃ�����2nd�@�����ꂽ�����Ĕ��A�V�ՁB

�@

�@�J�������}�L��OZ��1977���C�u�ʼn��U���\�B

�@1980�N���t�B

�@1980�N�J�������}�L��ЁB

�@1981�N�J�������}�L�fS�@�TX�����@

�@�TX�ł́A2���̃A���o����1���̃��C�u�Ղ��c���܂����B�����Ǝ����Ă���������i�~�b�V���O�����N�j����ɓ��ꂽ�悤�ȋC�����ł��B

�@1982�N�@Human�@Target

�@1982�N�@Live�@�TX

�@1983�N�@CarmennMaki's�@�TX�@�@�@1983�N�}�L�@�v���C�{�[�C���Ńk�[�h�B

�@1986�N�]1987�N�@���邳���ăS�����l�o���h

�@1987�N����1993�N�͈玙

�@1993�N�@Moonsong�@�q��S

�@1994�N�@Moses

�@1995�N�@Voices of moses�@

�@1996�N�@Unison

�@1997�N12���@�J�������}�L��OZ�@������蕜�����C�u

�@���ɂƂ��ẮA�J�������}�L�́u�Ȃ��v�\���A�̂��D���B���ɂ́`�͂��̂Ă���Ɉʒu����B

�@���͕��A��ցA�Ȃǂ́A�̎��̐Ȃ��������S�ɋ����Ă��܂��B

�@�Ȃ����o�Ă���ƁA���b�Z�[�W�ɂȂ�A������ɍ��ݍ��܂��B

�@���߂ĂTX�̋Ȃ������A�����̏������b�N�Ɠ���ɕ������Ă��܂��̂��c�O�B

�@

�@�����C�ʼn̂������Ăق������̂��B

��20140405�@�v�X�o��

�@������肵���^��ǃ��[�J�[�ׂĂ݂��B

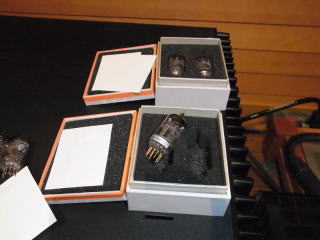

�@psvane�@�Ə����ăv�X�o���Ɠǂނ炵���B�����̐V�����[�J�[�ŁA�^��ǂ̃��v���J�����Ă���悤���B

�@���v���J�Ƃ����Ă��A��v�^��ǃ��[�J�[������܂ł̐��i���肩��P�ނ��Ă��錻��ŁA�P�Ȃ�}�l�}�l���i������Ă���킯�ł͂Ȃ��A��ւ��i�����A�Ƃ����g�������肻�����B���{�����ł́A���M���i������d���j���Y�͐��N�O�ɏI���BTV�p�u���E���ǂ��Ƃ����̐̂ɐ��Y�I���B�^��ǂ��ǂ̂��炢�O�Ȃ̂��낤���A�����Ő��Y���Ă���Ƃ����b�͕��������Ƃ����������B�^��ǎ��̂́A�����A���V�A�ȂǂŐ��Y���ꗬ�ʂ��Ă��܂����B

�@�E�G�X�^���G���N�g���b�N�Ђ̂R�O�OB �͗L���ȋʂŁA���炭�����������ʂ��Ă������ߔN�A�����J�ōĐ��Y���n�܂����炵���B��������{1.5���~�A�VWE����4���~�A����ɑ��A��WE����20���~������r���e�[�W���̂ɂȂ��Ă����������B

�@����悪�ق����A�Ȃǂ̊��z���̔��X�T�C�g�ɍڂ��Ă��܂����B

�@

�@��AV���[���ł́A�G�[�W���O���B

�@��AV���[���ł́A�G�[�W���O���B

�@�^��ǂ̈�ʓI�Șb�����̃T�C�g�ɍڂ��Ă��܂����B�Q�l�ɂǂ����B

https://www.tamura-ss.co.jp/tsbar/special/special_05.html

�@�Ȃ��A�^��ǃA���v�Ȃ̂��B����́A�T���E���h�Đ����A�Z���^�[�`�����l���ɂ́A�l�̐��������Ă��邩��B�l�̐��̌��̒ʂ����A�̉��̂���A�Đ����A�^��ǂł͂ł���̂��B���y�I�ɂ́A���Ƃ��W�F�t�̃��f��6�������ė���A�t���W�F�t�œ��ꂵ�����ꊴ�A�����őf���炵�����̂�����ł��傤�B

�@�Z���^�[�`�F���l���̐F���A���̃\���b�h�X�e�[�g�A���v�Ƃ�����ƈႤ�B����͂���ŁA�f��̃T���E���h�l�̐��p�A�ƓO�������ʁB

�@��Í≺��IK�����A�����咣���Ă��āA�ނ́A�㐙�̂tAV1�Ƃ������m�A���v���Z���^�[�`�F���l���Ɏg�p���Ă���B���̃`�����l�������f��9��300�v�o�͂̐��E�Ȃ̂ɁA�㐙�̃A���v��22�v�قǂ������͂��B����ł��A�T���E���h�����ɕ����Ȃ��������Đ��o���Ă���̂́A�^��ǂ̂Ȃ���Ƃ��Ǝv���B

�@

��2010404

�@���K�V�[���f�B�A

�@LD�̃f�W�^�����̍ŏI�ǖʁB

�@�p���[�A���v�ASP�V�X�e���A�X�N���[���AAV�v���ύX�ȂǕω�����������܂����B�d�����Z�����������Ƃ�����A���炭�A���K�V�[���f�B�A�̃f�W�^�����͂��x�݂��Ă��܂����B

�@����ALD�̍ŏI����BD���R�[�_�[�Ɏ�荞�ݍ�Ƃ��ĊJ���܂����B

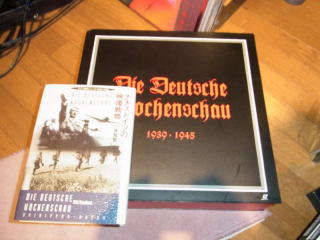

�@ �@�h�C�c�T���j���[�X�@�{�b�N�X

�@�h�C�c�T���j���[�X�@�{�b�N�X

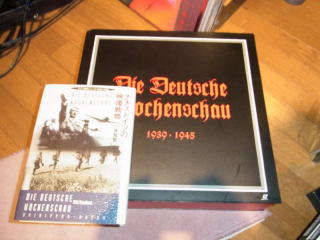

�@�Ȃ�ƁA1944�N1945�N��2�܂����Đ����Ă܂���ł����B�����1939�N�����肩��̊�����f�W�^�����B

�@

�@ �@�����ĉ��y���̂ƁA���~���ɂȂ��Ă���̂́A�f��|�[�b�V����1981���A���ƁB

�@�����ĉ��y���̂ƁA���~���ɂȂ��Ă���̂́A�f��|�[�b�V����1981���A���ƁB

�@ �@���̉f��͏��D�C�U�x���A�W���[�j�����������ꂢ�B�Ⴋ�T���j�[�����o��ł����A�|�[�b�V�������߈˂Ƃ����e�[�}�ŁA���̖ϑz�����b�Ƃ��Ď��̉��B�T���j�[���̖ڂ̑O�ʼn��y�̗��ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����V���b�L���O�Ȃ��́BLD�ł͂��邯�Ǒ��̃��f�B�A�ɂȂ��Ă���̂��ȁH

�@���̉f��͏��D�C�U�x���A�W���[�j�����������ꂢ�B�Ⴋ�T���j�[�����o��ł����A�|�[�b�V�������߈˂Ƃ����e�[�}�ŁA���̖ϑz�����b�Ƃ��Ď��̉��B�T���j�[���̖ڂ̑O�ʼn��y�̗��ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����V���b�L���O�Ȃ��́BLD�ł͂��邯�Ǒ��̃��f�B�A�ɂȂ��Ă���̂��ȁH

�@���̌�́A�H���Í����́B�Í��̃R���T�[�g�i���C�u�j���̂��������B

�@�ŋ߁A�v���W�F�N�^�[���SK�̃r�N�^�[DLA70R�ɑւ��A���̍Đ��掿�����낢�낢����悤�ɂȂ��Ă���́ASD�����K�V�[���f�B�A�����Ƃ��݂���悤�ɒ������Ă݂�̂ŁA�{�P�{�P��LD���A���Ƃ��A�R�F�S���̂�r�X�^�T�C�Y���̂̍��掿�Ղ͌��\�����܂��B

�@���́A�p�C�I�j�A��LD�ł��̂ŁA�掿�̂������芴�ɔ�ׂ�A�����̊撣��͌����ł��B�悪�����Ă��y���߂����Ȃ̂ł��ˁB

�@

��20140403

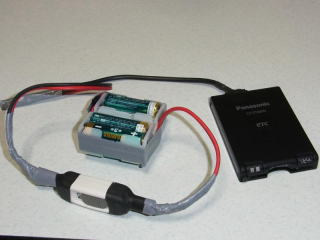

�@ETC�̏o���オ��Ɏt������_���o�����������̂ŁA��蒼���B

�@�R�[�h���������ĕK�v�\���Ȓ����ɒ����B�d������1.25�X�P�̃r�j�[���핢���ցB

�@�R�[�h���������ĕK�v�\���Ȓ����ɒ����B�d������1.25�X�P�̃r�j�[���핢���ցB

�@���Âܑ��������̈�قɎd���ōs������A�������q10���l�Ί�v���W�F�N�g�A���J�Â��Ă��܂����B

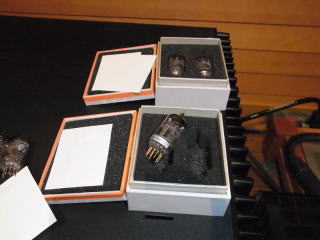

�@�Z���^�[�p�^��ǃA���v�B�v�����[�O6�̑O�i�̋ʂ�ς��܂����B

�@���킢�炵���P�[�X�B

�@���킢�炵���P�[�X�B

�@����́A��i��EL34 �ɂ͎�����܂���ł����B

�@����́A��i��EL34 �ɂ͎�����܂���ł����B

�@�Â���Ō���ƁA�Ȃ�Ƃ��g����������܂��B

�@�Â���Ō���ƁA�Ȃ�Ƃ��g����������܂��B

�@���́A�����N��ɁA�����ʂ����\���ɃV�t�g�������ȁA�Ƃ����ω��B

��20140331�@����

�@TV�������̂�AV�\�t�g�ɂ͓�����邩�ȁH�ƍl���܂������A������ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B

�@WOWOW�@���o�[�g�v�����g�@2010�����h�����C�u�@�@�v�����g�{�o���h�I�u�W���C

�@��{���u���[�X�B���b�N�������Ă��邯�ǁA���b�N�̔��q����Ȃ��Ȃ��B�����Ă��ċC�������ǂ��̂͊m���B

�@

�@ �@

�@

�@2010�N�̎��^�Ńn�C�r�W�����B�掿��9�A����8�A�T���E���h��9�B���y���Ƃ��ẮA���ɒ��J�Ȃ���ō��掿�A�������A�T���E���h�������f���炵���B

�@�[�b�v����̃��b�N�����[�������t��������ǁA��{���u���[�X�̉��t�ňႤ�Ȃ݂����ɂ��������܂����A����͂���ŋC�������ǂ��B

�@�M�^���X�g���A�i2���ڎʐ^�̉E��ɂ�����Ǝʂ��Ă���l�j���킢�������ł���̂��|�C���g���ȁB

��������@���C�u�C���A���[�i�@�@WOWOW�@

�@�������Ă݂�ƁA�����đS�������l�ł͂Ȃ��ȁB����̂����r���A���r���[�Ȍ������Ŏc�O�B�Ō�̈�l��l�̂��킢���J���[�̃R�X������䂭�����܃X���B

�@ �@

�@

�@�����@7�@�@�掿�@7�@�����@�V�@���p�N�łȂ������Ɖ̂��Ă���悤�����A�A�A�@�@�T���E���h���@6�@���o�[�g�v�����g�����������ゾ���炳��Ɍ������Ȃ��Ă��܂��܂����B�@�@

�@

��20140330�@�t

�@�z���_X4�@�i�N���X�t�H�[�Ƃ����炵���B���̓G�b�N�X�t�H�[�ƌĂ�ł��邪�ԈႢ���H�j���A�����o�C�N�Ɏd�グ����𗧂Ă܂����B

�@ETC�ƃi�r�A�^���N�o�b�O�̑����ł��B

�@�R���Q�X�����ɍs���p�����������̂ŁA���̋A��ɖ���̓�֊قƂ����V���b�v�ɉ��܂����B

�@�w�����b�g�A�~�p�h���h���O���[�u�A�I�[�o�[�p���c�A�^���N�o�b�O���w���B����܂ł̃w�����b�g�́A���}�nXJR�S�O�O�O�I�[�i�[����̏������̂ł����̂ŁA������ƍ���Ȃ������̂ł����B

�@�ʂɏ�����ETC�́A�^���N�o�b�O�ɓ���Ďg�p����̂ŁA�^���N�o�b�O�͕K�{�B����������I�[�o�[�p���c������Δ����Ă�������ł����B���̏ꍇ�A�f�U�C�����ǂ��̂����͓̂�̎��ŁA�܂��A�����邩�A�����邩�A�����ł��B

�@ETC�@�@�I�[�f�B�IK��KK����A���肪�Ƃ��������܂��B

�@�d�r�P�[�X�ASW���������āA�g�ݗ��āB

�@

�@ �@

�@

�@

�@����`�F�b�N�B�J�[�h�F��OK�B

�@

�@ �@�@

�@�@

�@�^���N�o�b�O�ɑ������đ��v���ȁH�@�@������A�������Ă݂Ȃ��ƂȂ�Ƃ��B���������͒�����J�������̂ŁA�������܂���ł����B

�@�i�r

�@�l�b�g�ōw���B�n���h���o�[�Ɏ��t���A�d���R�[�h������Ώo���オ��A�̂͂������B�������Ă݂Ȃ��ƂȂ�Ƃ��ł��B

�@

�@

�@

��20140223�@�X�N���[������

�@20110311�̐k�Ў��A�X�N���[���̗�����QRD���O��X�N���[���Ɋ�肩�����Ă��܂��܂����B���ʁA�G���h�o�[���Ȃ���A�X�N���[���ɘc�݂��o�Ă��܂����B2�N���䖝���Ă����̂ł����A���悢��ɂȂ�A�G���h�o�[���_�����ŏC���B�c�݂͂��Ȃ�y�����܂������A�C�ɂȂ肾���Ɖ�ʂ��g�ł��Ă���̂��C�ɂȂ��Ďd���������Ȃ�܂��B

�@���܂��ܔ̔��XK�ŃX�N���[���̏o���̘b���o�ĂƂ�Ƃq�Řb���܂Ƃ܂�A���j�Ɍ����A�Z�b�e�B���O�ƂȂ�܂����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�L�N�`�@Grandview �O���������[�@�A���i�@120HD �p�@GSR120HDW �@�z���C�g�}�b�g�@�艿88200�~

�@�@�L�N�`�̑��̃��C���i�b�v�ƈႢ�A���i�̂��߁A�X�N���[���f�ނɊւ���L�q�͂قƂ�ǂȂ��B�z���C�g�}�b�g�ŁA�Q�C��1.0�ʂŁA�A���x�ł���B���A����܂ł�NAVIO�̃��[�R�X�g�i�d���j�X�N���[�����͂͂邩�ɍ��掿�ł������B������ʂ̕�����������قǂ܂łɐS�ɉ��₩�Ȍ��ʂ�����Ƃ́B2�N���䖝���Ă��Ď��s�B�i�����n�k�ɂ��ƍ����Q�͕⏞�O�������̂��j

�@�@�L�N�`�̑��̃��C���i�b�v�ƈႢ�A���i�̂��߁A�X�N���[���f�ނɊւ���L�q�͂قƂ�ǂȂ��B�z���C�g�}�b�g�ŁA�Q�C��1.0�ʂŁA�A���x�ł���B���A����܂ł�NAVIO�̃��[�R�X�g�i�d���j�X�N���[�����͂͂邩�ɍ��掿�ł������B������ʂ̕�����������قǂ܂łɐS�ɉ��₩�Ȍ��ʂ�����Ƃ́B2�N���䖝���Ă��Ď��s�B�i�����n�k�ɂ��ƍ����Q�͕⏞�O�������̂��j

�@�莝���ł̉�ʎB�e�B�Ԃ�Ă��Ă����̗��̊��B

�@�莝���ł̉�ʎB�e�B�Ԃ�Ă��Ă����̗��̊��B

�@

�@ �@

�@

�@�V�ʂ͂��̒ʂ�B���t�������܂���ɉ����āA���@�̂�����z���B���邱�Ƃɂ��A�U���z�����ʂ���������Ǝv���܂��B

�@�G���h�o�[�͂������肵�����B�Ƃ��Ă��������肵�Ă���A���������_�����p�Ɍy�ʍ��i���Ȃ̂������ł����B

��20140213�@�@���C�A�E�g�ύX

�@���N�i���N�j�a����ςȂ��������J���_�X�S�[���f�����t�@�����XXLR���A2��11���̏j���ɂ��悢����t���邱�Ƃɂ��܂����B

�@������4���[�g���ƁA����܂ł�7���[�g���ɔ�גZ���B�t�����g�̃v���ɓ͂��Ȃ��̂��B�K�R�I�ɃR���|�̔z�u��ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A����܂Ŏ��t�����Ȃ����������B

�@���āA�ǂ��������̂��BIK���̎����ɂ��ƁA�p���[�A���v�u���ɂ��A�����ɊA�v�������b�N��䕪�v�����ɓ������Ηǂ��̂ł́A�ƁB

�@���ۂɁA���f���XDC�̓d�����ƃp���[�������Đݒu�B�d�����̓^�I�b�N�̃{�[�h�A�p���[���͂���܂łƓ������]�E�Z�J�X�̃��b�N�ɒu���B�������Ȃ��͂��Ȃ����������ړ������B

�@�R�q�����X���ALX91��u���ꏊ�ɒu���A�R�q�����X�̏ꏊ��AV8801 ���AAV8801�̏ꏊ��LX91 ��u���B����ŁA�S�[���f�����t�@�����X���͂��悤�ɂȂ����B

�@�������A���x�́AUX-1�ƃt�����g�̃R�q�����X�̐ڑ��P�[�u�����p�c�p�c�B���Ƃ��@��̊Ԃ�ڋ߂����ڑ��ɐ����B

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@ �@

�@

�@�������āA����āA�t�����g�G���hUX-�P����v���A�v���|�p���[�A�p���[�A���v����SP�܂ŁA�S�[���f�����t�@�����X�P�[�u���ɓ��ꂳ�ꂽ�̂ł������B

�@�Z���^�[�́AUX-1����v�����A�S�[���f���v���[���X�A�v������p���[���S�[���f���N���X�A�p���[����SP���S�[���f�����t�@�����X�B

�@���A���AUX-1����v���A�j���[�g�������t�@�����X�A�v���p���[���A�w�b�N�X�����NG5C�A�p���[SP���S�[���f���N���X�B

�@SW�́AUX-1����v�����S�[���f���v���[���X�A�v��SW���A�e�N�j�J�����P�[�u���B

�@PAD�̃V�X�e���G���n���T�[�����炢�����A�������B

�@���₠�A�C������߂��Ă���UX-1���Z�b�g���A�V�����v���p���[�̃S�[���f�����t�@�����X�̉������ߕ��������́A���悪���āA���Ă�Ȃ��H�Ǝv�����قǂ̉��������B�}篃V�X�e���G���n���T�[���|���邱�Ƃɂ��A�����̊ԉ䖝�B���ʁA����܂Œ��������Ƃ̂Ȃ��T�E���h�X�e�[�W���W�J�����B

�@�V�X�e��6�ɂ��Ă���A���߂āA�Ƃ����������������H

�@�㉺�A���E�ɁA�ڂ����Ή��ꂪ�L����B�{�[�J���A���@�C�I�����Ȃǂ̉�������������w�������`�ʁB

�@���f���XDC�̓����ł���A����Ȃ����̐L�т��A�S�[���f�����t�@�����X�ƁA�V�X�e��6�ł͂�����ƍĐ����ꂽ�BSW���g�p���Ă��Ȃ��Ă��A�p�C�v�I���K���̒���悪�Đ������̂��B

�@

�@�����ŁADVD-A�̊��G���@�i�`�������B

�@�������u�Ԃɘ^�����Ⴄ�̂ɋC�Â��B���̃f�B�X�N�i�n�s�l�X�j�́A���Ƀ��o�[�����|�����Ă��āA����LR�ɂ��{�[�J����U���Ă���̂����A���̃f�B�X�N�͈Ⴄ�B���̉̐����A���o�[�����������A�f�̐��Ř^�����Ă���̂��B����́A�̂����܂��Ȃ��Ƃł��Ȃ���@�B

�@����̃V�X�e���ɂȂ�A���̃f�B�X�N�̑f���炵��������Ƃ킩�����B

��20140112�@���a89�N�@����26�N�@2014�N�@1���@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

�@AV�ASF�A�푈�A���B�A�o�C�N�A�X�|�[�c�ȂǂȂǂ̃g�s�b�N��2014�N���\��t���Ă܂���܂��B

�@�d���i�����j�A�Ƒ��̐i�w�A�A�E�A�����Ȃǂʼnƒ�����ς���Ă܂���܂����B���ꂩ����A�܂��ς���Ă����Ǝv���܂����A����ɍ��킹��AV���C�t�����������Ɋy����ł܂���܂��B

�@���āA2014�N�������炢�낢��g���u���A�����������R���|�[�l���g����������܂��B

�@��N12�����f��8SP���j�����܂����B

�@�܂��A�v���W�F�N�^�[X70R �̃����v���������܂����B

�@�܂��A�v���[���C���R�[�_�[��HDD�����t�ɂȂ肠��ԑg���^��ł��Ȃ��������Ƃ�����܂����B

�@�ɂ߂��́A1�����m�{�̃f�X�N�g�b�v�@���N�����Ȃ��Ȃ�܂����B

�@X70R �@�����v����

�@

�@ �@

�@ �@2800���ԂŌ����̃A���[�g���o��悤���B

�@2800���ԂŌ����̃A���[�g���o��悤���B

�@���u���Ă����ƁA�j�ē����@�\�ɐr��ȑ��Q�o��炵���̂ŁA���܂�Ԃ��J���������B�O�@��̎��́A�������@���}�j���A���Ŋm�F�����ɂ���Ď��s�������߁A����͂�����Ɠǂ�ł����ƁB���ꂪ�A���P�x�A���掿�̌���̃����v�B

�@

�@���m�{�@�N�����Ȃ��Ȃ�B

�@�ŋ߁A����ɏI��������A��x�ŋN�����Ȃ������肪�����Ă����}�V�������A���N�ɓ������炢���Ȃ�G���[���b�Z�[�W���łċN�����Ȃ��Ȃ����B�Z�[�t���[�h�ł����߁B�Ȃ��dll���j�����Ă���A�Ƃ̃��b�Z�[�W���J��Ԃ��o�Ă���B

�@������߂ăo�b�N�A�b�v���Ă��������J�o���t�@�C���ŕ����B�܂��J�X�^�}�C�Y���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@���m�{�̃f�X�N�g�b�v�BSSD�{HDD�ō����N��������̋@�B�����ASSD���W�OG�ŏ����������ɖ��t�ɂȂ��Ă��܂����@�킾�����B

�@ �@���m�{�̃��[�U�[�K�C�h�����ɗ������B�I�����C���܂��͓d�b�̃T�|�[�g���S�����҂ł��Ȃ����A��ՓI��F2�������A�Ƃ����ꕶ���}�V�����~���Ă��ꂽ�B

�@���m�{�̃��[�U�[�K�C�h�����ɗ������B�I�����C���܂��͓d�b�̃T�|�[�g���S�����҂ł��Ȃ����A��ՓI��F2�������A�Ƃ����ꕶ���}�V�����~���Ă��ꂽ�B

�@BD���R�[�_�[��HDD���t

�@�Ƃ����̂́A�N��WOWOW�Łu�A���Ă����E���g���}���v��HD����������������B

�@�S�b�𐔓��Ɉ�C�ɕ����Ƃ������Ƃ������B���߂̕�����DR�Ř^�悵�Ă����̂ł����Ƃ����Ԃɖ��t�B�㔼�͒����ԃ��[�h�ɂ��Ă��̂��܂����B

�@

�@���f���WSP�́A���z�C���^�[�i�V���i���ɏC����������\��ł��B

�@

�@�d�����́A��l�ł͖����B70�L�����炢����B�A���v����30�L�����炢�Ȃ̂ʼn��Ƃ��Ȃ邪�A�A�A

�@�d�����́A��l�ł͖����B70�L�����炢����B�A���v����30�L�����炢�Ȃ̂ʼn��Ƃ��Ȃ邪�A�A�A

�@4�����Ԃ�̃Z�b�e�B���O

�@4�����Ԃ�̃Z�b�e�B���O �@�Ȃ�ƁA�O���������PA70���A�܂��������邱�ƂɁA�A�A

�@�Ȃ�ƁA�O���������PA70���A�܂��������邱�ƂɁA�A�A �@�V�i�͂��₾�Ȃ��`�B�I�[�f�B�I�́A���Âŏ\���Ȃ�ł����ˁ`�B

�@�V�i�͂��₾�Ȃ��`�B�I�[�f�B�I�́A���Âŏ\���Ȃ�ł����ˁ`�B �@�V�i�ŁA���ނ��ł��A�d�������܂���LX88�ɐڑ����Ă����ƁA�{�̂���O��Ă��܂��B

�@�V�i�ŁA���ނ��ł��A�d�������܂���LX88�ɐڑ����Ă����ƁA�{�̂���O��Ă��܂��B �@������́A�R�q�����X�ALX88�AAV8801�Ȃǂ̃��b�N���B

�@������́A�R�q�����X�ALX88�AAV8801�Ȃǂ̃��b�N���B

�@�E�O���V���B��W805�B

�@�E�O���V���B��W805�B �@�E�����SP.

�@�E�����SP. �@�O���̓V��SP������B�v���W�F�N�^�[��VW1000�ɕύX�ρB

�@�O���̓V��SP������B�v���W�F�N�^�[��VW1000�ɕύX�ρB

�@�����R���B������LX88�AAV8801 �AUX-1 �B

�@�����R���B������LX88�AAV8801 �AUX-1 �B �@�����t�H�[�}�b�g�\���́A�h���r�[�A�g���X�݂̂Ƃ������Ȃ��B

�@�����t�H�[�}�b�g�\���́A�h���r�[�A�g���X�݂̂Ƃ������Ȃ��B

�@�R�q�����X�ƁA�V�i�W�[�Ui�B

�@�R�q�����X�ƁA�V�i�W�[�Ui�B �@�E�I�b�`�Z���^�[��̃p���[�A���v�u�ꂪ���������ł��B

�@�E�I�b�`�Z���^�[��̃p���[�A���v�u�ꂪ���������ł��B

�@����o���Ă����g���IKA2200�ɁAFM��p�`���[�i�[�g���IKT2200�A�J�Z�b�g�f�b�L�̓i�J�~�`CR70 �B

�@����o���Ă����g���IKA2200�ɁAFM��p�`���[�i�[�g���IKT2200�A�J�Z�b�g�f�b�L�̓i�J�~�`CR70 �B

�@CR70�͂܂������i�B�^�����قƂ��ZX-9�������̂ŁA�A�W�}�X�����͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��B

�@CR70�͂܂������i�B�^�����قƂ��ZX-9�������̂ŁA�A�W�}�X�����͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��B �@����̖ڋʁBRC�T�N�Z�b�V�����̃J�o�[�Y(1988�N�j

�@����̖ڋʁBRC�T�N�Z�b�V�����̃J�o�[�Y(1988�N�j �@530

�@530

�@�J�^���O���B

�@�J�^���O���B �@�@��l�̉Ȋw�X�s�[�J�[�H�썆�����݃{�[�����G���N���[�W���[�Ɏ��t��

�@�@��l�̉Ȋw�X�s�[�J�[�H�썆�����݃{�[�����G���N���[�W���[�Ɏ��t�� �@��������A���߂Ĕ������n�C�t�@�C�̃v�����C���A���v�B

�@��������A���߂Ĕ������n�C�t�@�C�̃v�����C���A���v�B �@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@�M�S�Ɏʐ^���B��g�삳��B�����Ⴒ���Ⴕ�Ă鏊���ʂ��Ă��܂��܂��B

�@�@�M�S�Ɏʐ^���B��g�삳��B�����Ⴒ���Ⴕ�Ă鏊���ʂ��Ă��܂��܂��B �@�@�h�j���Ƃg�삳��

�@�@�h�j���Ƃg�삳�� �@���̎��́A�ʏ퓮������Ă��āA���ɂ��邳���g�삳���������x�������Ă����ꂽ�悤�ł����B

�@���̎��́A�ʏ퓮������Ă��āA���ɂ��邳���g�삳���������x�������Ă����ꂽ�悤�ł����B �@���f���X�c�b���s���`�B

�@���f���X�c�b���s���`�B �@�@�����̃��f���X�c�b���A�E�g�B

�@�@�����̃��f���X�c�b���A�E�g�B �@�Ȃ�ƁA�R�q�����X�܂œ��삪���������Ȃ�A���̑����̋߂��́A������������̂Q�s�a�O�t���g�c�c�̓d��������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�Ȃ�ƁA�R�q�����X�܂œ��삪���������Ȃ�A���̑����̋߂��́A������������̂Q�s�a�O�t���g�c�c�̓d��������Ȃ��Ȃ�܂����B �@����S�W���U�O���N�L�O�V���[�Y�̑O�ɍw�����Ă������́B

�@����S�W���U�O���N�L�O�V���[�Y�̑O�ɍw�����Ă������́B �@����U�O���N�V���[�Y�ōw���B�a�c���o�̂��̂�����B

�@����U�O���N�V���[�Y�ōw���B�a�c���o�̂��̂�����B �@����S�W���@�P�X�W�S�N�ŃS�W���@������r�I�]�����������Ă����r�I�����e�ł��������A�A�A

�@����S�W���@�P�X�W�S�N�ŃS�W���@������r�I�]�����������Ă����r�I�����e�ł��������A�A�A �@�S�W���t�@�C�i���E�I�[�Y�Ƃa�c�S�W���u�r���J�S�W��

�@�S�W���t�@�C�i���E�I�[�Y�Ƃa�c�S�W���u�r���J�S�W�� �@�@������͂c�u�c���B�B�h�S���͍����Ă��w��������������B�S�̍��A�f��قŋ��|�̂��߂܂Ƃ��Ɍ��Ă����Ȃ��������Ƃ��v���o���Ă��܂��B

�@�@������͂c�u�c���B�B�h�S���͍����Ă��w��������������B�S�̍��A�f��قŋ��|�̂��߂܂Ƃ��Ɍ��Ă����Ȃ��������Ƃ��v���o���Ă��܂��B �@

�@

�@�ꎮ���U�̌������ɁX�����B

�@�ꎮ���U�̌������ɁX�����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@��AV���[���ł́A�G�[�W���O���B

�@��AV���[���ł́A�G�[�W���O���B

�@���킢�炵���P�[�X�B

�@���킢�炵���P�[�X�B �@����́A��i��EL34 �ɂ͎�����܂���ł����B

�@����́A��i��EL34 �ɂ͎�����܂���ł����B �@�Â���Ō���ƁA�Ȃ�Ƃ��g����������܂��B

�@�Â���Ō���ƁA�Ȃ�Ƃ��g����������܂��B

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@

�@�@�L�N�`�̑��̃��C���i�b�v�ƈႢ�A���i�̂��߁A�X�N���[���f�ނɊւ���L�q�͂قƂ�ǂȂ��B�z���C�g�}�b�g�ŁA�Q�C��1.0�ʂŁA�A���x�ł���B���A����܂ł�NAVIO�̃��[�R�X�g�i�d���j�X�N���[�����͂͂邩�ɍ��掿�ł������B������ʂ̕�����������قǂ܂łɐS�ɉ��₩�Ȍ��ʂ�����Ƃ́B2�N���䖝���Ă��Ď��s�B�i�����n�k�ɂ��ƍ����Q�͕⏞�O�������̂��j

�@�@�L�N�`�̑��̃��C���i�b�v�ƈႢ�A���i�̂��߁A�X�N���[���f�ނɊւ���L�q�͂قƂ�ǂȂ��B�z���C�g�}�b�g�ŁA�Q�C��1.0�ʂŁA�A���x�ł���B���A����܂ł�NAVIO�̃��[�R�X�g�i�d���j�X�N���[�����͂͂邩�ɍ��掿�ł������B������ʂ̕�����������قǂ܂łɐS�ɉ��₩�Ȍ��ʂ�����Ƃ́B2�N���䖝���Ă��Ď��s�B�i�����n�k�ɂ��ƍ����Q�͕⏞�O�������̂��j