zakki201501-

��20151220�@�@�i���g���X�@���̌�B

�@�H�̐V���i���b�V������i���BAV�W�W�O�QA�̕]���͑��ς�炸�Ⴂ�B���}�n��CX5100�̕]���������B�C���e�O���ŃA�g���X�v���͂����Ȃ��̂��낤���H�I���L���[��AV�A���v�́A����A���v�ł���̂͊m�F�ł������ǁB

�@�p�C�I�j�A��LX89���A���v�t�Ȃ̂ł��܂����H�w�������Ȃ��B

�@���āA�O��̓��e�̂��ƁA�����ω�������܂����B

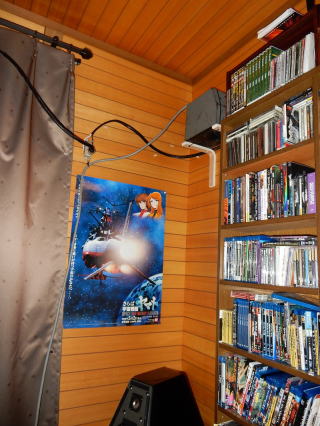

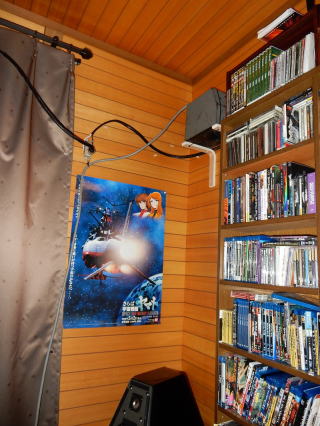

�@�v���W�F�N�^�[��ς��܂����B�r�N�^�[DLA�|X700R�B10��31���B

�@➑͓̂��������ǁA�X�y�b�N�����Ȃ�ς���Ă��܂��B�o�Ă���摜���A���i����B���ꂾ���i�����Ă����Ƃ͋����B

�@�@➑̂������Ȃ̂ŁA�x�[�X�����t�����@�������œ��ցA�Ƃ�����ԂŃZ�b�e�B���O�I���B

�@�@➑̂������Ȃ̂ŁA�x�[�X�����t�����@�������œ��ցA�Ƃ�����ԂŃZ�b�e�B���O�I���B

�@�R���|�[�l���g�l�[�u���������Ȃ�V���v���ȃP�[�u�����B

�@

�@�@SWE���S�̃I�[�v�j���O�B�掿�����シ�����قǁA�V���Ȕ���������A�y���݂�4�{����BD���f�B�A�ł��B

�@�@SWE���S�̃I�[�v�j���O�B�掿�����シ�����قǁA�V���Ȕ���������A�y���݂�4�{����BD���f�B�A�ł��B

�@

��20151025�@�i���g���X

�@AV8801 ��9.1ch���[�h�̖{�̕\��

�@�t�����g�n�C�̍������A�S��L�A���O���������̂ŁA���̓����ؐ��Ɍ����B�S���Ɖ����S�L���Ȃ��Ă��܂��̂��B�i����ɂ���肶��肵�����������jPAD�V�X�e���G���n���T�[�̌��ʂƁA�Z�b�e�B���O��̃G�[�W���O�̌��ʂŁA������̉��ꊴ�͂��Ȃ����B

�@�t�����g���́A�A���v���������J�X�^���������s���Ă��Ȃ��̂ƁASP�P�[�u�����וi�B�Ȃǂ̗��R�ŁA���ꉹ�ꊴ���o�Ȃ��B�t�����gSP�V�X�e��6.1�����������ŁA�t�����g�n�C�̌��ʂ�������ɂ����i���t�����g�n�C�����߂��炢��Ȃ��j�̂ł������B

�@

�@�ł��A�p�b�P�[�W���f�B�A�ɁA�A�g���X�Ƃ��Ẳ����A�e�`�����l���ɐ��荞�܂�Ă���Ƃ���Ȃ�A��������o���Ē����Ă݂����A�Ƃ����C�������傫���Ȃ��ė���B

�@�}�b�h�}�b�N�X�t���[���[���[�h�i�M��{��̃f�X���[�h�j�́A�A�g���X�Ղ��B������i���g���X�ōĐ�����Ƃ��ꂪ�������B

�@���̂ǂǂǂǁA�Ɨ���G���W�����A�r�C���A�������B���̉��A�������ǂ������Ă��锚���A�e���̒e���c�����s�ɋ삯����B

�@�掿�����Ȃ�ǍD�Ȃ��̃}�b�h�}�b�N�X�V��B�O3��������g�����W�[BD�ōw���������A�����炭�P���Q�����掿�������Ȃ̂��낤�B

�@�O�Ղ̃}�b�h�}�b�N�X�Q�̍��掿�Ԃ�́A�O�ՂŊm�F�ρB�i����@fury road �́A�{�쎖����̎�l���ł���V���[���[�Y�Z����furiosa��fury�Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�ޏ��̓��Ȃ̂������B�j

�@�A�g���X�A�������́AHD�I�[�f�B�I�T���E���h�ŁA���O�ɍ��ꂽ�f��\�t�g�́A�i���g���X�ŏ\�ɈЗ͂�����̂ł������B

�@

��20151010�@GT2000X�@�^�[���e�[�u��

�@GT2000X�ɂ́A�I�v�V�����ŁA�C�����d�ʋ��^�[���e�[�u��YGT-1������܂����B

�@�ŋ߂̃��t�I�N�ŁA13���~�i�����̒艿�j����X�^�[�g�B����60���~���炢�ŗ��D�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����ԂɂȂ��Ă��܂����B����ɂ͗��_�B�������̓��@���i�ɂȂ��Ă��܂������̂悤�ł��B

�@3�T�Ԃ��炢�܂��A���C�Ȃ����t�I�N�`�F�b�N�����Ă���ƁA�I���W�i���^�[���e�[�u�����ڂɗ��܂�܂����B

�@GT2000�p�A�X�e�����XTT�A18.8�L���B�k�C���͏��M�̎��Ǝ҂̏o�i�ł��B����12���~�̗ǐS���i�B����ɁA����4������5�����炢�̔����Ă�����т��m�F���܂����B����͔������B

�@GT2000��2000X�͎�v�p�[�c�����ʂŁA�X�s���h�����`��͋��ʁB�^�[���e�[�u����2000��2000X�ŋ��ʂ̃I�v�V�����ł����B

�@YGT-1�@�C�i�[�V��3.6t�Ecm2�@18kg�@

�@����ɁA�O���d��YOP-1�@�d���e�ʖ{�i��2.5�{�̗e�ʁB�X�g�b�v���̓d�q�u���[�L�����Ɍ����Ȍ��ʂ���B

�@��g�ݍ��킹����́B

�@1985�N����30�N�̎����o�āA��GT2000X�ɁA18.8�L���̏d��TT�𓋍ڂ��邱�Ƃ��ł����B

�@�I���W�i�����A�Œ����邱�ƂȂ������ƊO�������A����TT�������Ǝ��t���邱�Ƃ��ł����B

�@�^�[���e�[�u���V�[�g�̓p�C�I�j�A��JP701 �i501�̌�p�ł��������A701���p�ŁB���ꂪ�����牽��~�����B�j

�@��]���߂��������Ԃ�������B�������d�ʋ�TT�B

�@

�@

�@�X�e�����X�̋����F���a���B�I���W�i���ɂ������AU�̎��`�̍a�͖����B����������ȃC���[�W�Ŋi�D�ǂ��B�i�����Ɋ���܂��j

�@���́A�ɒ[�ɒ�悪����o���Ƃ��ł͂Ȃ��A���g�������̒��A����惌���W���g�傷��A�Ƃ������́B��b�I�E�y��I�ȉ��悪�[������ƁA���͒�������L�тĒ�������Ƃ����@��������܂��B���������āA��悪�g��A���肷��ƍĐ�����A�����̎������シ��Ƃ������ʂ�����܂��B

�@���t�������́A���炩�ɃG�[�W���O�s���̉��ł����A���炵�Ă����Ɨǂ��X���ɂȂ��Ă����o����̒���������A����y���݂ł��B

��20150904�@�@�Ȃ���ăA�g���X�@�i�i���g���X�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B�j

�@�t�����g�n�C�A���A�n�CSP�ɑ��āAAV�v���ƁA�v�����C���A���v�ւ̃G�[�W���O�Ƃ��āA�SCh�X�e���I�o�͂ŁAPAD�̃V�X�e���G���n���T�[�����炭�������ςȂ��ɂ��Ă����܂����B

�@���A�́A3.5�X�P�̃L���u�^�C���P�[�u���������āAAV8801 �̃I�[�f�b�Z�C�ŁA��̔���B

�@�Ƃ��낪�A�ׂ�SP�P�[�u�����g���Ă���t�����g�͏��̔���ƂȂ��Ă��܂��̂ł����B

�@

�@����̃I�[�f�b�Z�C����ł́A�Z���^�[SP�̃E�I�b�`�Z���^�[���A���A����ł����̂ŁA����Ȃ��̂��B

�@�ǂ�����A�}�j���A���ŁA��ɕύX���Ă����܂����B

�@���낢��f��\�t�g��BDPLX88�Ɋ|���Ă݂܂��B�܂��́A�A�g���X���^�̃g�����Z���f���X�A�~���[�^���g�^�[�g���Y�A�A�����J���X�i�C�p�[�ȂǂȂǁB

�@�m���ɁA�Ȃ���ăA�g���X�ł����A���̕�͊��A���Ɍ���̉��̖��x���͂��Ȃ�オ��܂��B

�@�ł��A�A�g���X�Ƃ������A���̃\�t�g���^��SE�����������̂��ƁA�X�S���T���E���h�ɂȂ�悤�ł��B�g�����Z���f���X�́A���x���Ă��ދ��ł��߁B�A�����J���X�i�C�p�[�́A�`��M�P��Ԃ̃S�S�S�S�I���Ƃ���ቹ�Đ����T�E���h�`�F�b�N�Ɏg���܂��B

�@AV8801 �̕\���́A�A�g���X�̎��́ADIRECT�Ńh���r�[HD�̕\���ɂȂ�܂��B

�@�A�����J���X�i�C�p�[�ŁA7.1ch�\���B���̂܂܂ł��A�\���ɂ������ቹ�A�T���E���h���ł��B

�@�����AV8801�̃T���E���h���[�h���g���Ă݂��

�@music�@�ŁADOLBYHD�{PL�Uz

�@game�@�ŁADOLBYHD�{NEO:X�@G�@

�@�Ƃ����\���ŁA���A�̕\���̓T���E���h�ł����A�t�����g�́AH�A�\���ɂȂ�A�t�����g�n�C����o�͂���܂��B

�@������̃��[�h���A����𒆐S�Ƃ��鉹�ꊴ���f���炵�����̂ł��B�t�����g�n�C��L���Ɋ��p����ɂ́A�A�g���X�Ή��@���ق����Ȃ�A�Ƃ������@�ł��ˁB

�@�����A���Ƃ��ƃh���r�[HD�Ȃ�DTSHD�Ȃ�̃��X���X�T���E���h�Ŏ��^����Ă���\�t�g�́A��{���y���̂̃}���`�`�����l�����\���ɍĐ��ł���V�X�e���������Ă���A�������T���E���h�ʼn�����A�Ƃ����������Ȃ��Ă��A�\���ȃT���E���h����������̂ł��B

�@�������L�[�|�C���g�ł��B

�@

�@����܂ŁA�\���ȃT���E���h���������^����Ă���\�t�g���AAV8801�̏�LPL�Uz��NEO:X�@G�@��9.1CH�ōĐ�����ƁA���̕�͊��͂��Ȃ肷�������ɂȂ�܂��B�Ȃ�������ăA�g���X�V�X�e���́A���ꂪ�ړ��Ăł����B

�@���������āA�SK�v���W�F�N�^�[�ŁA�̂�BD�����Ȃ�y���߂��ԂɂȂ��Ă����Ƃ���ɁA�T���E���h�������A�V����9.1ch�ɂȂ����Ƃ������́A�]���̍�i���A�����������قǐV���Ȕ����A�掿�̌��������ł���A�Ƃ������́B

�@

�@�o�b�N�g�D�[�U�t�[�`���[�V���[�Y�A�W�F���V�b�N�p�[�N�V���[�Y�A�^�[�~�l�[�^�[�V���[�Y�A�G�C���A���V���[�Y�A�}�b�h�}�b�N�X�V���[�Y�Ȃ�SF���̂́A�����Ԃ�掿�����サ�Ă��܂����A�r�N�^�[�SK�v���W�F�N�^�[X�V�OR�ł̍Đ��掿���A�����̍�i�̉掿�����悭�����Ă���܂��B

�@�Ȃ���ăA�g���X�V�X�e���i�ȉ��i���g���X�j�́A�̂�SF�f����T���E���h�������ɗǂ��Đ����Ŋy���ނ��Ƃ��ł��܂��B

�@���āA�����{���̃A�g���X�Ή�AV�v���ŁA�A�g���X�\�t�g���Đ�������ǂ��������ƂɂȂ����Ⴄ�̂��A����̉ۑ�ł��B

�@�C���^�[�X�e���\�́A�F����ԂŋN���锚���A�������A�������F���D�ɂԂ��鉹�A�ȂǂȂǂ�����������^���ꂢ���i�ŁA��������̃i���g���X�V�X�e���ōĐ�����Ɣ��͂̉F�����s���̌��ł��܂��B

�@�C�m�Z���X�́A�����̐ꍞ�ނ悤�ȃV���[�v���A���������Ƃ������t�@�N�^�[�͌��ނ��܂����A���̕�͊��̓A�b�v���܂��B

�@�I�y�����̉��l�ŁA�q���C�����A���l�̐����V�[���ŁA���Ƃ��Ƃ̃h���r�[�f�W�^���T���E���h�ŁA��듪���������l�̐����~���Ă���Č��͂ł��Ă��܂����B�i���g���X�ł���͂ǂ����H

�@�m���ɁA��듪������琺�͏o�܂����ADD�T���E���h���Ɩ{���Ɍ���U��������Ⴄ�A������݂������Ⴄ���̕����������A������Ɗۂ��ڂ��芴���o�Ă��܂����ȁH����́ASP�̃Z�b�e�B���O�A�A���v�̎��́ASP�P�[�u���Ȃǂ������Ă���Ǝv���܂��B���������������ƁA�܂���ςȏo��ɂȂ��Ă��܂��A�A�A������i���g���X�Ȃ�ł����A�A�A

��20150811�@�@�Ȃ���ăA�g���X

�@�Ȃ���ăA�g���X���n���B

�@�ȑO����\�z���Ă����A���`�u���[���Ńt�����g�n�C�A���A�n�C�r�o��lj����āA������n�C�g�����̃}���`�T���E���h��ڎw�����Ƃ������B����́A�A�g���X�Ƃ�����O�ɁA�f��قŃh���r�[������Ă������́B

�@�t�����g�n�C�A���A�n�C��lj����āA��͌^�����ڎw�����̂��B

�@�����āA���̍l�����ɁA�`�u�A���v���[�J�[�͎��ЊJ���̂b�o�t�ʼn����n�����Ă����T���E���h���[�h�J�����Ă����B

�@���}�n�̃V�l�}�c�r�o�A�}�����c�A�C���e�O���i�I���L���E�j�̃I�[�f�b�Z�C�ȂǁB

�@���̏ɁA�����t�H�[�}�b�g��A�e�`�u���[�J�[�Ƀf�R�[�h��C����̂ł͂Ȃ��A�f�R�[�h�������܂߂��X�[�p�[�T���E���h���[�h���A�g���X�Ƃ������̂̃T���E���h���[�h�Ȃ̂��B

�@

�@�A�g���X�́A��{�g�c�I�[�f�B�I�B���̃f�R�[�h�����ɁA�t�����g�g�b�v�A���A�g�b�v�̉���`�����l����lj��������́B

�@���Ƃ��Ƃ��A�t�����g�n�C�A���A�n�C�ɂ��̐���������U���悤�Ȉʑ��������𑽗ʂɊ܂�ł����g�c�I�[�f�B�I�B�ŋ߂ł́A5.1ch����7.1ch�A�܂��͕\������Ȃ���9.1�����̃\�t�g�Ȃǂ��o�Ă��Ă����B�`�u�A���v���ŁA���ۂ̂r�o���ɉ����āA�_�E���~�b�N�X����͔̂F�߂��Ă����̂��B�Ƃ������ŁA�A�g���X������ƌ����ĕK���g�b�v�̃t�����g���A���A���ɂr�o��ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ł͂Ȃ��A�`�u�A���v�̃_�E���~�b�N�X���A�g���X�Ŋy���߂�B�i�͂��j

�@

�@TAOC�̃��b�N�ɃZ�b�e�B���O����AMP�P�B

�@TAOC�̃��b�N�ɃZ�b�e�B���O����AMP�P�B

�@�{���̓��f���Q�̂Q��g�������肪���D�ǂ��̂��낤���ǁA������ґ�͌����Ă��Ȃ��B���܂��ɍŋ߂̓��f���U���o�Ă��邪�Q�`�����l�����Ȃ�ő���Ȃ��̂������B

�@���p��A�u�v���́A�}�����c�`�u8801�Ƃ����������`�u�v���B�v���A�E�g���w�k�q�Ȃ̂��ǂ��ē����������́B�}���`�`�����l���v����Ղ��A�`�����l�����܂Ƃ��ɐv��������Ă���`�u�v���B���܂��ɏd�v�ȃ{�����E�����܂��܂��ȕi���Ȃ̂��B

�@���Ƃ��Ƃ��A�c�u�c�|�`��r�`�b�c�̃}���`�`�����l���Đ����ڕW�ɃV�X�e����������Ă����}�C�V�X�e���B

�@�A�g���X���Ȃ�猾���O�ɁA�S��͂̉���`����ڎw���Ă��܂����B�D�ǘ^���Ղł́A�f���炵������{���������o�����鎖���o����̂���O��B

�@DVD-A�̃����_�����V���^�b�g�A�z���c�c�j���[�́A�`���̕\��ȂŁA�ޏ��̃{�[�J�����V�䂩��~���Ă��ĉ��y�ɕ�܂�鎊�ɂ̍Đ����o���邩���`�F�b�N�|�C���g�B��Í≺��IK�V�A�^�[�ł͂��ꂪ�������Ă������A����AV���[�������Ȃ肻��ɋ߂��\�����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@SACD�}���`�̃J�[�p���^�[�Y�̃V���O���Y�̍Đ��ł́A�}�X�J���[�h�̍Đ��̐��X�����Ȃǂ��`�F�b�N�B�J�����̃{�[�J���̌����ʂ����\���ƃt�����g���A�ɔz���ꂽ�R�[���X��y��̔z�u���`�F�b�N�|�C���g�ł����B

�@�����������A�D�G�^����2�`�����l��CD�ł��A�ʑ��������̂����Ղ�������f�B�X�N�ł́A���̌���܂ʼn��ꂪ�L����f�B�X�N������܂��B�����Ɛ̂ł́A�����S�j���̂����ߒ��D�G�^���O��LP�́A�A�i���O���R�[�h�ł����̂悤�ȍĐ����o�������̂ł����B�i���̈ʑ����𗘗p����AV�̃T���E���h���[�h���������̒����}�g���b�N�X�T���E���h�Ȃ̂ł��B�j

�@���y�̃}���`�`�����l���Đ������ʂɂł���悤�ȃV�X�e���ł���A�f��̃T���E���h�����ʂɍĐ��ł���悤�ɂȂ�͂��B�Ƃ����l���́AIK�������������ł����BIK���͉f��̃Z���^�[�l�̐����d�����A�킴�킴�W�F�t�̃\���b�h�X�e�[�g�A���v�œ��ꂷ��̂ł͂Ȃ��^��ǃA���v�������Ă��܂����B�m���ɐl�̐��̉��������i�Ⴂ�Ȃ̂ł����B

�@���̃V�X�e�������l�ɃZ���^�[�͐^��ǂł��B�E�G�X�M�̃A���v���p�łŎ�ɓ���Ȃ������̂ŃS�[���h�����h�̋Z�p�҂���|�������i���B�l�̐�������I�ɍĐ������������Nj����Ă��܂��B

�@���āA�ʏ�̃}���`�`�����l���f�B�X�N���Đ��ł���V�X�e���ŁA�����SP�𑝂₵�Č��ʂ̂���T���E���h��ǂ����߂邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��ǂ����B

�@���̗L�p�����m�F���邽�߂̍�킪�Ȃ���ăA�g���X�Ȃ̂ł���܂��B

�@����C������AMP�P��2��B���SP��B&W��CM�P��2�y�A�B

�@���̂��߂�AMP1��u�����b�N�����Ƃ����Ȃ�����Ǝv���Ă����炽�܂��܂̏o���Ń^�I�b�N�̃��b�N�����葬�U�ŃQ�b�g�B

�@�^�I�b�N�̃��b�N�͓S�L���Ȃ�Ƃ��A�����E���߂���Ƃ��}�C�i�X�C���[�W���������̂����A�܂��AGT2000X����ɍڂ���̂Ŋ��Ȃ��̂��l���Ă������炻���OK�Ȃ̂������B

�@

�@

�@ �@�F���Ⴄ�̂͂����g�B

�@�F���Ⴄ�̂͂����g�B

�@

�@ �@����SP�P�[�u���͐������Ėڗ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

�@����SP�P�[�u���͐������Ėڗ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

�@�܂��Ƃ肠�����̂Ȃ���Ăɍ��v����悤�ȃZ�b�e�B���O�B�A�g���X������SP���j�b�g�������z�u�ł��B�������邱�Ƃɂ��A�����A�g���X�Ή��A���v�������������ł��Ă���薳���悤�ɂ��܂����B�{���̓��X�j���O�|�C���g�̎��Ɉʒu�ɑ��đO������Ƃ�45�x�̊p�x�Ŏ��t����悤�����A���ۂɂ͋X�y�[�X�Ɏ��t���ł��BSP�P�[�u���͉摜�ł͂܂��������Ă܂���B

�@�t�����g��SP�P�[�u���͍����̍��אg�̕��B

�@���A�́A3.5�X�P�̃L���u�^�C���P�[�u���B�����������߂̃P�[�u���B

�@���̏�ԂŁA���ʂ�CD���������Ă݂�ƑO��Ŗ��炩�ɉ����Ⴄ���܂��ǂ��ł��傤�BSP���A���v���قƂ�Ǔ��������P�[�u���̂ݕς����̂ɂ͈Ӗ�������܂��B�t�����g�͍���d���̐ꍞ�݁B���A�͒ቹ���o��悤�ɁA����s���̎��̓C�R���C�U�[�Œ����A��O���ɒu���܂����B

�@���������������̂�SP�ݒu������̂ɍ���������܂����B���n�߂Č���Ǝ��O���������Ă����̂ł������Ǝ��t���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@���Ă��̌��ʂ́I�H

��20150510

�@�d���p�̃X�y�[�X�Ɩ͌^�X�g�b�N����ւ����߁A������Ɏ�̕����A���O�̌����Ɏd���p�̏Y����A�Ɛ��ݕ������ł��܂����B

�@10�N���炢�O�܂ŁA��p����������������������́A��K�������A2�K�I�[�f�B�I�T�u�V�X�e���A���u�Ƃ��Ďg�p���Ă��܂����B���̓����́A�d�����Z�����A�������d���p�̌������Ŏ�̂��ƂɎ��Ԃ��قƂ�ǔ�₹���B

�@���̎���́A�i�J�~�`�����فA�r�f�I�f�b�L�A��AV�@����ێ��E�ۊǂ��邱�Ƃ��o���Ă������̂ł��B

�@2015�N3���ɁA������Ɩ����O�̌����֕����������ʁA������Ɏ�̊�����m�ۂł��܂����̂ŁA���̊��ŁA�͌^���A�I�[�f�B�I���i�C�������e�i���X�Ȃǂ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����́A�i�J�~�`�A���v�P���C���B

�@�i�J�~�`�A���v1�́A�f�B�X�N���[�g�g�����W�X�^�p���[�A���v�u���b�N�i�p�������v�b�V���j�A�n�[���j�b�N�^�C���A���C�����g�Ƃ����Z�p�ňʑ����Ǘ�����i�̗ǂ��A���v�ł����B

�@���炭�A���֒�̃T���f�B�[�Y�Ƃ����y���V������AV���[���i�t�����gB&W��800D�{�W�F�t���[�����hMODEL�X�j�̃��ASP�A�m�[�`���X805��炵�Ă��܂������A�t�����g�̃p���[�A���v��ς����^�C�~���O�ŕԊ҂���Ă��܂����B����ȏ�Ԃł������̂��A�Ǝ����Y��Ă��܂������A���낢��s�s�����������̂ŁA����������C�����܂����B

�@�i�J�~�`�@�A���v�P�@

�摜���N���b�N����ƁA�����̃T�C�g�֔�т܂��B

�摜���N���b�N����ƁA�����̃T�C�g�֔�т܂��B

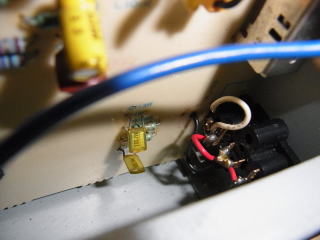

�@�߂��Ă����A���v�P�̕s�

�@�P�D�{�����[���m�u�̃L���b�v�����O��B�Q�D���b�O�́@�u�`���S���̂��߁A�h���h���B

�@�R�D�t�H�m���͒[�q�����B�S�DCD�_�C���N�g�̉������������B�T�D�d��SW����Ȃ��B

�@�U�D�{�����E���A�o�����X�A�g�[���A�eSW�ɃK���B

�@�Ή�

�@1�D�ڒ��܂ɂĎ�t�B�Q�D�S�������A�N���[�i�[�i556��p�[�c�N���[�i�[�A�G�`���A���R�[���ȂǂȂǁj�Ő��|�B�Ƃ肠�����A�W�F�t���[�����h�̃p���[�A���v�ɕt���̍����X�y�[�T�[�i�u�`���n����Ȃ����j���Z�b�g�B����́A���J�P�v���W�F�N�g�̃X�y�[�T�[�ɕύX�\��B

�@�Ƃ����̂��A���̕i�̓J�X�^���i�ŁA���b�O��1000DAT�n�̃A���~���o���A�������u�`���n�̃C���V�����[�^�[�Ɋ������Ă��������́B���̃S���r�����Ă������i�͂��ׂăS�����ǂ�ǂ�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

�@���āA�R�D�̓��͒[�q���Ȃ��̂́A�A�A�ŏ�����Ȃ������̂��B����������t�����r�X�̌オ���邪�A�A�A�@�S���o���Ă��Ȃ��B������ɂ���A�����i�ɂ��Ȃ����ʔ����Ȃ��B�Ƃ������ŁA���t���B

�@��U���߂��Ղ�����r�X���B�t�H�m�̉��o�������͂��ꂩ��B

�@��U���߂��Ղ�����r�X���B�t�H�m�̉��o�������͂��ꂩ��B

�@���̃N���X�Ƃ��Ă͒������f�B�X�N���[�g�`���̃t�H�mEQ�ł���B

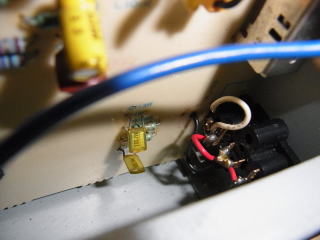

�S�D�������A��ʂ��Ȃ��������炵�ăO���E���h�����Ɛ����B���ׂĂ݂�ƁA������ʏ�̎��t���s���ł͂Ȃ���ƕ��@�ł̎d���������悤�ŁA�Ĕz���A�Ĕ��c�t���APCB�ւ̔��c�t�������A�Ȃǂ��s���B

�@�O�����h����PCB�ւ̔z�������c����A�p�^�[���ꂾ�����̂ŏC���B

�@�O�����h����PCB�ւ̔z�������c����A�p�^�[���ꂾ�����̂ŏC���B

�@CD�_�C���N�g�̉����͋ɒ[�ɂ͕ς��Ȃ������B�ȑO�́A���������N�x�̈Ⴂ���m�F�ł����͂������B

�T�D�d��SW�̔��c�������A�O����SW������m�F����Ƒ��v�B���Ԃ�O�͂������SW�����̐ړ_�A�X�v�����O�Ȃǂ����ꂽ�Ǝv���A�Ĕ��c�t�����ĕ����B�莝����PSW��TV3�Ƃ����K�i�̂��́A���i�̂�TV5�Ƃ����K�i�̕��������̂ŁA�����������Ȃ������̂ł����B

�@�A���v�P�́A�f�U�C���̂��߁ASW���̂��O���i�t�����g�C���i�[�V���[�V�j�ɂ������Ă��܂��ʐڋ߂��Ă���B

�@�A���v�P�́A�f�U�C���̂��߁ASW���̂��O���i�t�����g�C���i�[�V���[�V�j�ɂ������Ă��܂��ʐڋ߂��Ă���B

�U�D�ړ_�����܁i�t�B���b�v�X�j�𒍓����A�m�u�����肭��B

�@���C���{�����E���́A���̉��i�тł͒��������^�B

�@���C���{�����E���́A���̉��i�тł͒��������^�B

�@�����ʕt�̃��[�^�[�ŃM�A�h���C�u����B������d�q�{�����E���ł͂Ȃ��̂��B���̕ӂ́A�^�ʖڂȃ��[�J�[�������Ȃ��B

�@�J�^���O�ɂ��ƁACD�_�C���N�g�́A��p�̃{���E���ɓ�����A�Ƃ���̂ŁA���̃{�����E���̂ǂꂩ��CD�_�C���N�g��p�Ȃ̂��낤�B

�@�R���g���[��PCB�ɒ��t���̃o�����X�{�����E���A�g�[���R���g���[���{�����E���́A���Ԃ�����̂Őړ_�����܂𒍓��ł���B�t���߂��Ȃ��悤�ɒ��ӁB���Ƃ̓m�u���N���N�����E�ɉ��̉^�����B

�@�R���g���[��PCB�ɒ��t���̃o�����X�{�����E���A�g�[���R���g���[���{�����E���́A���Ԃ�����̂Őړ_�����܂𒍓��ł���B�t���߂��Ȃ��悤�ɒ��ӁB���Ƃ̓m�u���N���N�����E�ɉ��̉^�����B

�@�m�u�̂��������d���́A���̃O���[�X�������Ă���^�C�v�Ȃ̂ŁA��R���������ꂢ�ɂȂ�K���͂�����x�����Ȃ�܂��B

�@�d���ƁA�R���g���[��IC�ɂ́A�����J�X�^�����C�h�ŁA���e�[�v��t���B

�@

�@

�@�d���̃R���f���T�[�ɓ����g���̂̓p�C�I�j�A�̐��i�ɗǂ��݂���B�����A�u���[����Ƃ��i�ő��ɂȂ����j�K�X�̓����ꂪ�����Ȃ�̂Ŋ댯�B���ȐӔC�ŁB

�@�R���g���[��IC����̓m�C�Y���o�Ă��āA�߂��̃I�[�f�B�I���i�v�����j��������\��������̂ŁA�����ɂ��\��t���B

�@�C��������A���o�������B�܂��܂��B

�@���́A���̃A���v�P�́A��̃A�g���X�p�̃n�C�g�i�g�b�v�jSP�p�ɓ����\��̃A���v�Z�b�g��1�䂾�����B

�@�������̃A���v�P�́A����Ɏ�����Ă���A�p���[�R�[�h��PA70�ACA70 ���Ɏg�p���ꂽ�ɑ�OFC�p���[�R�[�h�Ɋ������Ă���B���ɂ����b�O�́APA70CE�p�̕��ցB���ꂾ���ʼn����Ⴄ�B���̓p�[�c���قƂ�ǂȂ��̂ŁA�C�������Z�b�g�ɂǂ��܂Ŏ�������邩�s�������A25�N���炢�O�̃i�J�~�`�͂��̂悤�ȁi�����́j�ʔ������i������Ă����̂��B

�@������r�p�ɂ��̋ɑ��p���[�R�[�h������Ă����̂��ŋߔ��������̂ŁA�����Ă݂悤�B�i20150904�j

��20150505

�@�������̂ŁA5���B��N���ƃS�[���f���E�C�[�N���A�e�[�q�̃N���[�j���O�ɐ����o���Ƃ���A���N�͏��p��������{���Ă܂���B

�@�ŋ߁ABSWOWOW�̃G�A�[�`�F�b�N�f�B�X�N�����B���B

�@BD���R�[�_�[��HDD�݂͂��Ă�����̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��f�B�X�N���f�B�A�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA���f�[�^����Ԃ��킩��Ȃ��̂�HDD�̋��|�B

�@�p�i�\�j�b�N��DMRBRZ2000��3���ɓ������܂����B����́A�SK�E�G�A���u���J����HXA500�̂SK����ۑ����l���������́B

�@�Ƃ��낪�AHXA500�̓������T���āA���܂����p�J�n���Ă��Ȃ��BHXA500��11���ɓ����B��N���̒��w�Z������̎��AUstream����������낤�A�Ƃ�����悪�Ƃ���������߁A�Ƃ����̂����R�̈�B������́A�V�K�Ɏ��]�Ԃ�2���ɓ����B������A�E�G�A���u���J���������ē���B�e�A�A�A�Ȃ�ĐS�̗]�T���[���̂��߁A�E�G�A���u���J�����̊��J�n�ł��Ȃ��ł����̂������B

�@

�@BRZ2000

�@BRZ2000

�@�SK�����荞�݉\�A�Ƃ����ȊO�́A����܂ł̃f�B�[�K�Ƃ��܂�ς��Ȃ��B

�@HXA500�@

�@HXA500�@

�@�����y�������Ƃ��ł������ȃE�G�A���u���J�����B�SK�B�e�\�B�@

��20150413�@�@�@�@4��1���l�^�B

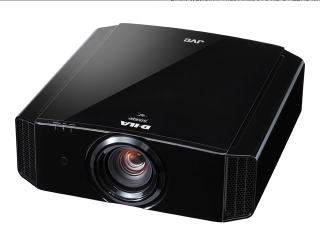

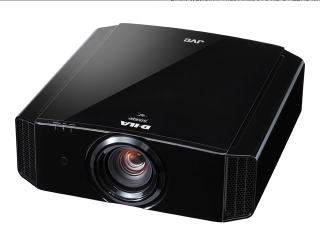

�@�r�N�^�[���甭�\���ꂽ�Ae-shift8K�i�l�C�e�B�u�SK�j�v���W�F�N�^�[�@DLA8000���A�킪AV���[���ɂ���Ă��܂���

�@�@�f�U�C���́A����܂ł�70�A75�A700�V���[�Y�Ɠ����B�iJVC�炵���j

�@�@�f�U�C���́A����܂ł�70�A75�A700�V���[�Y�Ɠ����B�iJVC�炵���j

�@�l�C�e�B�u�SK�A�������QK����̃A�b�v�X�P�[�����O�łSK�\����OK�Ȃ̂����AJVC�����ӂ�e-shift�Z�p�ŁA�Ȃ�ƃE���g��SHD�K�i�̂WK���˂��\�B�p�C�I�j�A��BDP-LX88�������ޗ��ɂ����Ƃ����ALX88�o�͂̂SK�f�[�^���A�v���W�F�N�^�[����e-shift�WK���ˁA�Ƃ�������掿�ƂȂ�B

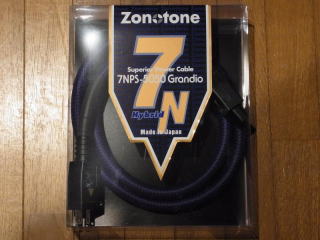

�@���i�́A�艿120���~����90���~�قǁB���݊��n�^�]�������A�d���P�[�u����HDMI�P�[�u���ɔ��ɕq���ɔ�������̂ŁA�ǎ��Ȑ��i���Z���N�g�������B�d���P�[�u���́AZONOTONE�̋�R�[�e�B���O�P�[�u���BHDMI�́AAIM�̋�R�[�e�B���O�P�[�u���B�f���n�ɂ͋₪�����̂��B

�@�v���W�F�N�^�[�ɍ��킹�āA��AV���[�����A�A�g���X�d�l�ɕύX�����B

�@�}�����cAV8802B ���B����܂ł�AV8801 ��������AV�v���ł��������A�A�g���X�Ή���8802A�ւ̕ύX�ŁA�����������B

�@AV8802A ���f�U�C���́AAV8801�Ɠ����B�����DTS-X�Ή��Ŗ�����B�ɕύX�����̂�8802B�Ȃ̂��B

�@����܂łƓ����A�d���P�[�u����PAD�̃v���Y�}�h�~�i�X���g�p�B

�@�t�����g�n�C(�g�b�v�j�A���A�n�C(�g�b�v�j��B&W��CM1�B���ꂼ��̃A���v�ɁA�n�[���j�b�N�^�C���A���C�����g�Z�p�̃i�J�~�`�̃C���e�O���e�b�h�A���v�A�A���v1��2��B����X�s�[�J�[�A����A���v�ł̋쓮�Ƃ����B�A���v�P�́A�����R�����g����̂ŁA�{�����E���R���g���[�����l����Ǝ��ɕ֗����BAV8802B�̃I�[�f�b�Z�C���g�p����ƊȒP�ɃA�g���X���ꂪ�ݒ�ł���B

�@���݃`���[�j���O�ǂ����ݒ��B���z��ԑn�o�Ȃ̂ŁA���R�Ȕ��z�ŃZ�b�e�B���O���Ă����̂��g�ł��낤�B

�@�i�{���́A4��1���ɍ쐬���ꂽ���̂ŁA�����܂�4��1���l�^�ł������܂��B�j

�@�@

��20150406�@�@Wilson�@WITT�@���o

�@1�N���̌��Ăł������A�E�C���\����Witt����o���܂����B

�@��{107�L����Witt���A��l�œ������A����A���ʂ̃A���[�ցi�J�[�S�t�j�Ŕ������܂����B�������������ł��傤���H

�@Witt�������Ȃ��Ă����ς肵��AV���[���B

�@Witt�������Ȃ��Ă����ς肵��AV���[���B

�@�V�X�e��5.1�ɁA�V�X�e��6��lj��������ɁAWitt���͂����o����Ă����̂ł��B6�`�����l���ɂ��Ă��ǂ������̂ł����AAV���[���̃G�A�{�����[���ƃp���[�A���v�̒u���ꏊ�̖�������A���̈Ă͋p���B

�@��Â�IK�V�A�^�[�ɂ���������Witt�́A���{�A����1���̃Z�b�g�ł����B�V���A�������̂悤�ȕ\���ł����B

�@Witt�́ASP�P�[�u�����J���_�X�̃S�[���f���N���X���Z�b�e�B���O��2�C3�N���ăo���o����悤�ɂȂ����̂ł����BSP�P�[�u���̃G�[�W���O���i�ނ̂ƁA�{�̂̃G�[�W���O���i�s���ǂ����Ŗ�悤�ɂȂ���Witt�ł����B

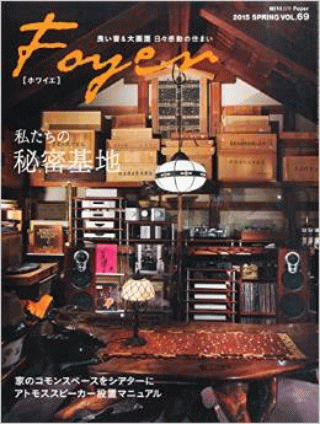

�@��Â�IK�V�A�^�[���z���C�G�t���Ɍf�ڂ���܂����B

�@Ik���̘b���S�R�ڂ��ĂȂ������̂͂����g�ŁA�{�l�A�O��d�@�В��A�T����A���˂��ꏏ�ɍ����Ďʂ��Ă���V���b�g�͐S���܂�܂��B�����A���J���̏����Ȏʐ^�Ɏʂ��Ă��܂����B

�@ �@�z���C�G�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���z�����Ɛ�����Z�������鎆�ʂÂ���B

�@�z���C�G�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���z�����Ɛ�����Z�������鎆�ʂÂ���B

�@�Ƃ��낪�AIk�V�A�^�[�́A����I�[�f�B�I���[���iAV���[���j�Ȃ̂ŁA��ʓI�ȃ��[�U�[�̐�����AV��Z���Ƃ������ʂÂ���Ƃ͐����̎��āBHivi�̔��e�Ȃ̂��Ƃ��v���Ă܂����B�����̓��W�e�[�}�́A�閧��n�BIk���̃V�A�^�[�́A�閧��n�Ƃ������A�����S�̂���n���̂��̂Ȃ̂��B

�@�@�@

��20140216�@�@CG�A�j��

�@LX88�AAV8801�A�VHDMI�P�[�u���A�SK�v���W�F�N�^�[X70R�̑g�ݍ��킹�ŁA����܂łɂȂ������ׂ̉摜���y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ōŋߋC���t�����̂́ACG�A�j���̍��掿�x�B

�@�ȑO�ł���A�f�W�^���m�C�Y�A���炶�炵���m�C�Y�A�ʼnB��Ă����f�������Ȃ�͂����茩����悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B

�@�T�}�[�E�I�[�Y�i2009�N�j

�@FREEDOM�i2006�N-2008�N�j

�@���������܂����B���ꂪ�������B

�@OZ�̐��E���������ו`�ʁB

�@OZ�̐��E���������ו`�ʁB

�@�J�b�v�k�[�h�������������A�A�A�X�|���T�[�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B

�@�J�b�v�k�[�h�������������A�A�A�X�|���T�[�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B

�@�C�m�Z���X�i2004�N�j�̖`���A�A���h���C�h�̓��̎��͂ɍׂ������������сA�����ɂȂ�ď����Ă���̂��ǂ߂邩���A�R���|�[�l���g�̉𑜓x���v��ړx�ł��������̂ł����A������͂邩�ɒ������T�}�[�E�I�[�Y�B

�@�ׂ��������A�o��l���i�A�o�^�[�B�j���A����ł����A�����`�ʂł���̂��A�ƒ��ׂ����\���ō���Ă����̂ł��B�f�W�^�����Ƃ����܂ŏo�����Ⴄ�킯�ł��B�ȑO�A�W�u���̃��C�A�E�g�W�i�����������p�فE2011�N2��-5���j�ŁABD���ɂ������Ă͂ǂ��܂ōׂ����Ƃ����`�����A�Ƃ����Ƃ��낪�̂������Ə����Ă������B���Ȃ킿�A�{��̏������݂͂��̂��������x�ŁA����ʁiSD�j�̉𑜓x�ŕ\������ƒׂꂿ�Ⴄ�ABD�̉𑜓x�ŕ\���������̂����A�ǂ̕ӂ܂ōׂ�������̂���������̂���������A�Ƃ����B

�@

�@����ȂƂ�������\���Ȃ��ɂ����̂��T�}�[�E�I�[�Y�������B�f�W�^��CG�ɂ�鍂���摜�́ADVD�ł́A���炶�炵���m�C�Y�������A���������邱�Ƃ��������B���ꂪBD�ŁA�������ALX88�̉𑜗͂������čĐ�����ƁA����܂Ō����Ȃ������ׂ����Ƃ��낪�����Ă���B����͂������B

�@

�@�ł���AWOWOW�ł���������FREEDOM���A�����ԃ��[�h�Ř^�悵�āA�f�W�^���m�C�Y���炯�Ŕj���Ă��܂��Ă����̂ŁABD�Ō�����ǂ��Ȃ邩�I��BD�Ŏ������Ă݂��B

�@������A��͂蒴��f�W�^��CG�A�j���������B

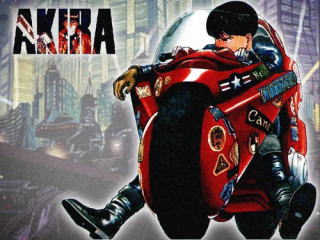

�@�@�_�C���N�g�����h���C�u�̃o�C�N�Ȃnj����ɂ��肻�������A�A�A

�@�@�_�C���N�g�����h���C�u�̃o�C�N�Ȃnj����ɂ��肻�������A�A�A

�@�A�L���i1988�N�j�̓A�i���O�̃Z���A�j���B�����BD������Ă��̐��������߂Ď����������A�f�W�^���ō��ꂽ�A�j���́A���̍Đ�����������ΐ^�����ł��Ȃ��̂������B

�@�����AFREEDOM�ł́A��F�͓r���ō~���Ă��܂��Ă���B����ł��A��F�ߑS�J�̃A�j���ł������B

��20150214�@�@

�@���Ȃ��܂邳�ŋ߃z�[���y�[�W�̍X�V���ĊJ���܂����B

�@�������A���N�ȏ�z�[���y�[�W���X�V���Ă��Ȃ�����IK�����z�[���y�[�W�X�V���ĊJ�B���N�݂͂Ȃ��C�ɂȂ��Ă��Ă���悤�ł��ꂵ������ł��B

�@���Ȃ��܂邳��́A2013�N11���Ƀ\�j�[��ސE�B�\�j�[�̐��i�ɂ����D�~�x�̍����L�����y���݂̃R���e���c�ڔ������ł����B���ꂪ�A�ސE�ɂ���āA����܂ł̓\�j�[�̏��F���ď����Ă����Ƃ͂����A�\�j�[���i�̋L���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł����B����ɁA�����g�̕a�C�Ȃǂ��d�Ȃ�A�X�V���Ȃ��ꂸ�ɂ������̂��A2014�N12�������肩��ĂыL�q�������B�Čٗp�Ŏd�����n�߂��A�Ƃ��������傫�ȓ]�@�ł������悤�ł��B�Z�����I�ƌ����Ȃ�����A��͂�d�C���i�Ɋւ���d�������Ă��邱�Ƃ����͂̌��ł��낤�A�Ƃ��������ǂ��킩�鎖��ł����B

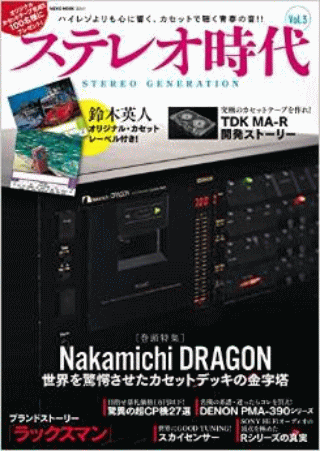

�@�����A�v���Ԃ�ɁA���Ȃ��܂邳��̃z�[���y�[�W�ɍs������A���c�b����CD�̏Љ����܂����B���c���Ȃ�Ɖ��̂��̂��Ƃ����B����͔����ł��ˁB����ɁA���b�N�{�́u�X�e���I����v�̏Љ�B

�@�\�j�[��CD�v���[���[�i�g�����X�|�[�g�j�̖��@�ACDP-R1�{DAS-R1�͂��Ȃ��܂鎁���Q�����Ă����v���W�F�N�g�������ƁA�����ɏЉ��Ă���Ƃ������́B���̃��b�N�{�́A�I�[�f�B�I�XK�ɒu���Ă����ĊS�͂��������̂́A���A���^�C���ŐG��Ă������i�Q�̃��b�N�ł́A���܂�H�w�������Ȃ��������̂ł����B�ł��A���̏Љ�L���ŁA����������w���B�\�����i�J�~�`�̃h���S���������A�Č����̂��f���炵���B

�@CDP-R1��DAS-R1�́AIK�V�A�^�[�ł����������Ƃ�����܂��B���Ƀ\�j�[�炵���A���ɐ}�����̂���J�`�b�Ƃ����Đ��������̗͂ǂ��Ӗ��ł�1980�N��̐��i�ł����B

�@

�@IK���̃z�[���y�[�W�́A�{���ɋv���Ԃ�ɍX�V�B���������́A��N���̎G���̎�ނŔނ̃V�A�^�[���[���ɐl���W�܂������Ƃł��B

�@�v���Ԃ�Ɏh�����������̂��AIK���͍��N2���ɂȂ��Ă����܂߂ɍX�V���Ă��܂��B�����C�ɂȂ��Ă���̂��A�v���o�C�_�[�̌_��̖��ŁA�z�[���y�[�W�T�[�o�[���߁X�������悤�ŁA���̃z�[���y�[�W���ǂ����邩�A�����ړ]���A�Ƃ������ԂɂȂ��Ă���炵�����Ƃł��B

�@IK���̃A�g���X�����́A���̃I�[�f�B�I�G�L���ɋL�ڂ��Ă���܂����A�ڍׂ́A�߁X���������z���C�G�i���z�[���V�A�^�[�j�Ɍf�ڂƂ������ŁA��������������������B

�@�z���C�G68���@�@���̎��̏t���Ɍf�ڂ����݂����ł��B

�@�z���C�G68���@�@���̎��̏t���Ɍf�ڂ����݂����ł��B

�@

���@20150203

�@BDP-LX88�A�]�m�g�[���p���[�P�[�u���AHDMI�P�[�u���i�v���W�F�N�^�[�ցj�̃T�G�N��SH820�̃G�[�W���O���i�s���B

�@�v���W�F�N�^�[�̃����v�������āA������͖��S�ȑ̐��ƂȂ��Ă���B

�@�P�[�u���ށA�R���|�̃G�[�W���O�̐i�s�́A�f���n�͌��\�����i�ނ��́B

�@�]�m�g�[���̋�R�[�g�P�[�u�������i�̂��̐_�X�����ɁA�������߂Â��Ă���̂��m�F�ł���BLX88�̉摜���o�����тɖ��邢�ȁ`�Ɗ����Ă��܂��̂��B

�@HDMI�P�[�u���̃G�[�W���O�i�s�����l���낤�B���҂����܂��Ă��̐��\��\���n�߂Ă���Ƃ����Ƃ��납�B

�@��͉f���Ɍ����I

�@��͉f���Ɍ����I

�@LX88�́A�f����ՁA������Ղ��������v�ɂȂ��Ă���B�f���n�́A�ǂ��ڂɂ���̂ŗǂ��킩�邪�A�����n�́A���x�������������A���̂��т�UX-1�ɑł��̂߂���Ă��܂��Ă���BUX-1�́ABD���|����Ȃ������ŁA�f���n�v���[���[�̉��j�N���X�ł��낤�B���܂�A�}���`�o�͂̃v���[���[���S�ŁBUX-1�͋M�d�ȃv���[���[�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

�@���āALX88�AAV8801��HDMI�����̃G�[�W���O�����l�ɁA�i�s�BAV8801�̉������߂̒[���ŁA���^�ʖڂȉ�����A�_�C�i�~�b�N�ŁA���C�h�ŁA�V���[�v�Ȋ��������o�Ă��Ă��܂��BLX88��HDMI�o�͂��D��Ă���A�Ƃ���Hivi�]�_�Ƃ����邪�A����BD���R�[�_�[��HDMI�������ǂ���������̂ŁAAV8801�̉e�����傫���Ǝv���܂��B�iLX88

����AV8801 �ւ�HDMI�P�[�u�����O���[�h�A�b�v�������j

�@�p���[�P�[�u���i�v���Y�}�h�~�i�X�j�������Ă���̂��낤�B

�@

�@�ŁA�ŋ߂́A�����ς�LX88��BD�\�t�g�����Ƃ����@������Ă��܂��B�ȑO��LX91 �́A�o��܂Ŏ��Ԃ����\�������Ă������A������t�߂��A�Ȃǂ̓���������������Ȃ������B���ꂪ�ALX88�ł͉�������Ă���̂ŁA���쐫�͂��Ȃ�ǂ��B������A�ǂ�ǂ�f�B�X�N��ς��Ă݂邱�Ƃ��y�����Ȃ��Ă��܂��B

�@�ȑO��BD���ALX88�Ō���ƁA����Ȃɍ��𑜓x�A�V���[�v�ȉ��肾�����̂��I�H�Ƌ������Ƃ�����B

�@���ɁA�o�b�N�g�D�[�U�t�[�`���[�iBTF�j�V���[�Y�͋������B���Ȃ�A���掿�Ȃ̂��B

�@BTF�Q�́A���オ�Ȃ��2015�N�B1985�N�̉f�悪2015�N��`�����킯�����A���Ȃ苻���[���B���ɖ`����LD�̃S�~�B

�@�V�������N�p�b�N����Ă��݂Ƃ��Ă�����Ă���LD���A���U���B

�@����30�Z���`���f�B�X�N�́A1980�N�㓖�����Ȃ��i�I�Ɍ������B������\�z�������p�ł������B�������ADVD���o�ꂷ��ƁA2015�N��҂����A1990�N��-2000�N�㏉���ɂ͏��ł��Ă��܂����B������A2015�N�̃S�~�ɑ�ʂ̌��f�B�X�N���o�ꂷ��ƁA����Ă��܂��̂������B�����I�ɂ́A���݂��̂��̂��G�R���W�[�Ŗ����Ȃ��Ă���̂ł��傤�ˁB

��20150117�@�C���߂�

�@MODEL9DC���߂��ė����B�܂����Z���^�[�����^���Œ��B

�@����ڂ̎������I���ċA���ė������j�Ɏ�`���Ă�����ăZ�b�e�B���O�B

�@

�@�@����̒�����o���ƃ��b�s���O��ԁB

�@�@����̒�����o���ƃ��b�s���O��ԁB

�@�����܂ł͈�l�łł������A70�L���ȏ゠��̂ŁA�Z�b�e�B���O�͈�l�ł͖����B

�@�@���������Ă�ƃZ�b�e�B���O�͂����Ƃ����ԁB

�@�@���������Ă�ƃZ�b�e�B���O�͂����Ƃ����ԁB

�@�v���W�F�N�^�[�̓d�����͂������A�C���オ��R�q�����X�����q���o�Ă����B����MODEL9DC�́A�G�[�W���O���n�߂����肾���A�s�nj��ۂ͒����Ă���悤���B

�@�������āA4�����ڂɂ��Ă悤�₭�e�R���|�[�l���g������ȏ�Ԃʼn�Ɖ����o����悤�ɂȂ�܂����B

�@BDP-LX88 �̕]�����悤�₭�n�߂��܂��B

�@LX88 �p�ɓ��������A�d���P�[�u���AHDMI�P�[�u���ȂǏ��X�ɃG�[�W���O���i�s�B��Ԍ����ȕ����́A�v���W�F�N�^�[�̓d�����������Ă킩�������Ƃ����A��ʂ����[���邢�̂��B�d���P�[�u���AHDMI�P�[�u���̓��������Ȃ�o�Ă��܂��Ă���Ƃ��������낤�B

�@SAEC��SH-820�@���̂ɋ�R�[�g���_�f���g�p�B

�@SAEC��SH-820�@���̂ɋ�R�[�g���_�f���g�p�B

�@�RD�Ή��A�SK�Ή��AHEC�i100Mbps�f�[�^�`���\�j�B���̃X�y�b�N��7���[�g���Ƃ������ڂł��N���A����̂��B���C�A�[���[���h�̂悤�ȋC�������Ȃ鉿�i�łȂ��A���[�Y�i�u���ȉ��i�ݒ�����ꂵ�����́B

�@AIM�̌��t�@�C�o�[�͎����@�Ŏ�ĊςĂ݂����ǁA���邷���B�����������������̂ŁA�̗p���܂���ł����B�iHDMI���[�U�[�P�[�u���Ƃ����㕨�j

�@�A�g���X�������A�Ƃ肠�����A�t�����g�n�C�A���A�n�C�̃v���[���XSP�������ɐݒu���Ă݂āA����AV8801 �ł̃h���r�[�T���E���h�ƁAPL2�Ȃǂ̉���n���T���E���h���[�h�ł̍Đ�������Ă݂�\��B

�@AV8801�̓d���R�[�h��PAD�v���Y�}�h�~�i�X�ɕύX���Ă���A�e�i�ɉ��ɔ��͂��o�Ă���悤�ɂȂ����B����AV�v���̓G�[�W���O�ɂ����Ԃ鎞�Ԃ�������^�C�v�B�����A�^�ʖڂɃv�����11ch�Ɨ��Őv����Ă���̂ƁA�r�f�I�n�̊�Ղ��n�C�X�y�b�N�Ȃ��߁A�e�X�G�[�W���O�Ɏ��Ԃ�������Ǝv����B

�@�����AV8801�̂��Ƃ���PL2 �T���E���h���[�h�ł̉f�掋���́A�A�g���X�s�v�ȉ���ƁA��͊����B���������E�C���\���̃V�X�e��5.1�A�V�X�e��6�͋ɉ����������яオ��悤�ɃZ�b�e�B���O�A�ǂ����݂����Ă����B����������āA�n�C�g�X�s�[�J�[�͊�{�v��Ȃ��̂��B

�@����ł��A�t�����g�n�C�A���A�n�C��SP�݂��邱�Ƃɂ��A����ȏ�ɉf�悪�y���߂�\��������̂ŁA�����ɋ^���A�g���X������Ă݂�\��B

��20150115

�@MODEL9DC���߂��Ă��āA�v�����[�O�U���ăZ�b�e�B���O�B

�@MODEL9DC���߂��Ă��āA�v�����[�O�U���ăZ�b�e�B���O�B

�@�d���R�[�h�A�J���_�X�S�[���f�����t�@�����X�B�v������A�S�[���f���N���X�BSP�ցA�S�[���f�����t�@�����X�B

�@���̃Z�b�e�B���O���A�킸��2���ŏI���B

�@���̃Z�b�e�B���O���A�킸��2���ŏI���B

�@2015�N1��5���ɁA����čĂё��z�C���^�[�ցB

�@���[��O�́A�i�J�~�`�̃A���v�P�B���炭���֒�֏o�����Ă������̂��߂��Ă����̂ŁA�����e�i���X�B

�@����AMP1�́A���́A���o�͂Ȃ���ʑ������ɗD��Ă��āA�^�ʖڂȉ��Ȃ���A�������s�V�b�Ɨ���Đ����ł���㕨�������B

�@12����������A�v���W�F�N�^�[�̖��邳������n�߁A�Â��Ȃ��`�A�Ƃ��������ŔN����1�T�ԁB

�@�����v�^�C�}�[���m�F���Ă��A�܂����������ł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂����B1��11�����悢��Â��Ȃ��āA���x�����Ƃ��A�����v�p���[��������A�Ƃ��������Ƃ�����Ă����邳�����P�ł��Ȃ����ԂɂȂ�܂����B���������Ƃ���A�d��������ƃG���[�����v���_���A�_�ł��܂���ŁA�摜���o�܂���B�����v���_���Ȃ��Ȃ�܂����B�����v��ł��B

�@��ւ����j�^�[�p�ɁA�\�j�[�̃u���E����TV�A�L�����o�b�\29�C���`���������荞��ŁABD�v���[���[��RCA�r�f�I�o�͂Ń��j�^�[���Ă݂�ƁA�ӊO�ɍ��掿�ł��邱�ƂɋC���t���܂����B

�@�����Ƃ��A120�C���`�̑��ʂɔ�ׂ�A20����1���炢�̉�ʃT�C�Y�Ȃ̂ŁA�L�����o�b�\�̍��掿�Z�p�ŁA����BD�v���[���[��RCA�r�f�I�o�͂ł��A���掿�Ɍ�����̂ł����BD4�[�q�����݂��ɂ���̂ł����A�P�[�u�����Z���͂��܂���BD4�ڑ��Ȃ�����Ƃ��ꂢ�Ɍ�����͂��ł��B

�@�u���E���ǂ́A���\���掿�������̂ł��B�t���ɉ����ꓑ������Ă��܂����u���E���ǂł����A���̎���̉掿�����߂悤�ƁA�e�Ђ����̂�����������ʁA�u���E���ǁiTV�j�͐i�������̂�����ǁA�Đ����郁�f�B�A�ƃv���[���[���ǂ����Ȃ������̂�������܂���B

�@�����́ATV��������{�ŁA�����𑜓x350�{���x�ALD380�{���x�BSVHS��400�{�BED����500�{�B�r�f�I�����掿�ɂȂ��Ă����̂ł����A�^�挳�̉掿�͏オ��Ȃ������B���[�r�[�ŁAHi8��400�{�A�~�jDV��SD�掿�BDVD��SD�掿�ł�������500�{�B

�@DVD�̗ǎ��ȃv���[���[�������Ă���Ƃ��ꂢ�Ɍ������ɈႢ����܂���B����������APS3��SD���A�b�v�R�����č��掿�Ō����܂����A�����́APS2�N���X�BPS2��DVD���Đ�����ƁA�܂��A���掿�ł����������܂�SD�掿�ł�������B

�@�u���E���ǂł��A�}���`�X�L�����A4�{���Ȃǂ̍��掿�Z�p�������Ă���i���̃L�����o�b�\�̂悤�Ɂj���ꂢ�Ɍ������̂ł��ˁ`

�@�u���E���ǂ�TV�ǗpHD���j�^�[��120���~�ȏシ��̂����ʂł����B

�@���������̉掿���ƒ�ł��A�Ƃ����Z�p�����̂��Ȃ��A�K���X���ł���u���E���ǂ̐��������ׂĊC�O�ɂȂ�A�������A�G�R�̊|�����œd���͂��߁A�Ƃ����������o����ƁA�����d���̃u���E���ǂ������Ƃ����ԂɁA����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B

�@���������v���Ȃ����Ȃ��`�B

2014�N�̂P�O��g�s�b�N�X

�P�DBDP-LX88����

�Q�DMODEL9DC�C��

�R�D�R�q�����X�C��

�S�D�]�m�g�[���p���[�P�[�u������

�T�D�X�N���[���ύX�@�O�����r���[GSR120HDW

�U�DIK�V�A�^�[�K��@�z�[���V�A�^�[�z���C�G�̎��

�V�D�o�C�N�c�[�����O�@�V���@���g�@�@�V���@����

�W�D�ی���Ђ̘b�@�R���e�X�g�@�S�����o��@�S-�V�ʓ���

�X�D���Q�ی�����̃g�[�^���v�����i�[���i

�P�O�D�ɕ�����

�P�DBDP-LX91����o���āABDP-LX88 �����B

�@�掿�́A���サ���B

�@LX91�́A���̕\�����҂���ł������B�A�i���O�}���`�`�����l���o�͂̓t���b�V���������B

�@LX88 �́A��ʑS�̂ɐ������݂Ȃ����Ă���A�����炶�炵���A�Ƃ��A�m�C�Y���ۂ��Ƃ��A�Ƃ������_���F���B

�@�G���Ő�^����Ă����A�i���O2�`�����l���o�͂́A�X����LX91 �Ɠ��l�A�t���b�V���A�݂��݂������\�����ǂ����A���̏n���x���炷���UX-1�ɂ͋y�Ȃ��B

�@ �@������������BDP-LX88.

�@������������BDP-LX88.

�@���̂Ƃ���G�[�W���O�̐i�s�ɑ��āA�A���v���߂��Ă��Ȃ��A�v���W�F�N�^�[�̃����v���ꂽ�A�Ȃǂ������āA�]�����܂Ƃ��ɂł��Ȃ����X�������Ă��܂��Ă���B

�Q�DMODEL9DC

�@2014�N12��24���͈�x�߂��Ă���MODEL9DC�ł͂��������A�A�A

�@2014�N12��24���͈�x�߂��Ă���MODEL9DC�ł͂��������A�A�A

�@�Ă̗����Œ��q�������Ȃ�C���ɏo�������̂́A4���������Ė߂��Ă���MODEL9DC�́A�s�ǂ������Ă��炸�A�ďC���ɖ߂��܂����B

�R�D�R�q�����X�C��

�@�R�q�����X���C���ɏo���A�������������߂��Ă��܂����B

�@�R�q�����X���C���ɏo���A�������������߂��Ă��܂����B

�@�����̃p�i�\�j�b�N�̃o�b�e���[���A�����H��ł̐��Y������A�Ƃ������Ƃő�ւ��i���t���C���ɂȂ�܂����B

�@��͂�t�����g�̂Ղ肪�m���Ȃ��̂ł���ƁA���Ȃ���S�ł��B

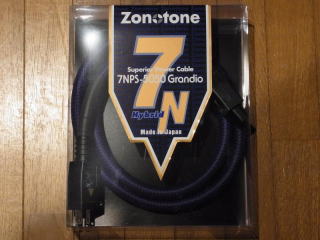

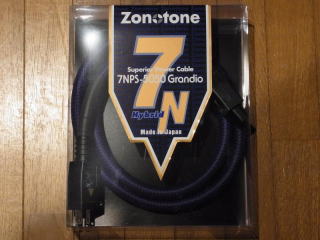

�S�DZONOTONE�p���[�P�[�u��

�@�@ZONOTONE�́A�₪���B

�@�@ZONOTONE�́A�₪���B

�@�f���ɂ́A�₪�����I�̂ł��B

�T�D�X�N���[���@�O�����r���[GSR120HDW

�@�X�v�����O���[���[�^�C�v�̊����グ�����B

�@�X�v�����O���[���[�^�C�v�̊����グ�����B

�@�P�[�X�Ɏ��[����Ƃ��A�[�ŁA�X�s�[�h���x���Ȃ�@�\�t���B���F�A�����A�Ȃǂ܂��܂��̐��\�����B

�U�D�v���Ԃ��IK�V�A�^�[�@�h���r�[�A�g���X�Ή�����L

�@IK���̋L���́A2�������A���z�[���V�A�^�[�A�z���C�G3�����ɏo��悤���B

�@IK���̋L���́A2�������A���z�[���V�A�^�[�A�z���C�G3�����ɏo��悤���B

�@���ꂪ�o��܂ŁA�����̎�ނ̌��͏������Ƃ��ł��܂���B

�V�D�o�C�N�c�[�����O

�@����́AHONDA X4�������������̂��́B

�@����́AHONDA X4�������������̂��́B

�@���́A����܂ł̈��ԁAYAMAHA�@XJ400R�B

�W�D�g�[�N�R���e�X�g4��-7�ʓ���

�@NS�ЎЂ̑㗝�X�{��Ђ̉�A�g�[�N�N���u�ŁA���q�l�Ή��̘b�@�R���e�X�g���J�Â���ė��܂����B

�@����́A�������Ƃ̕ϊv��NS�Ђ̎�����n�߂��W�ł��̃R���e�X�g�Q���������������܂����B

�@2013�N��ꂩ����g�ݎn�߁A12���쓌�k�\�I�A2014�N1���k�C�����k�\�I���o�āA2014�N2���ɖ{�Ќ���ɒ��킵�Ă��܂����B

�@1-3�ʓ��܂͂ł��܂���ł������A�Q��7���̃��x���̍��͂킸���A�̓���4-7�ʂƂ������ŁA����͑S���u�g�[�N�}�C�X�^�[�v�̏̍��������������ƂɂȂ�A�����A�N�����̏������������Ă��܂����B

�X�D�g�[�^���v�����i�[

�@�����{���Q�ی��㗝�Ƌ���F��@�ی��㗝�m�Ƃ������i���A���Q�ی�����Ɉڊǂ���A���i�����u�g�[�^���v�����i�[�v�ɕύX�ƂȂ�܂����B�����́A���Ǝ��i��ڎw���Ă����ی��㗝�m���A����̈ꎑ�i�ɐ��艺�����Ă��܂��܂����B

�P�O�D�ɕ�����

�@2013�N��ꂩ��1���������ɒɕ����삪�o�n�߁A2014�N2������ɕ�������ނ悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�A���Ȃ��A����ɁA6�����܂Ŕ�����J��Ԃ��Ă��܂����B

�@6�������肩�瓊��ʂ�{�����āA�H�ȍ~�́A�A�_�l�����������A����ȍ~�͔��ǂ��Ă���܂���B

�@���N��������Ȃ��ƁA�D���ȃ��O�r�[���A�I�[�f�B�I���ł��Ȃ����Ƃ�Ɋ����܂����B

�ԊO

�@2014�N12��28�����w�Z�̓������38�N�Ԃ�ɊJ�ÁB

�@���₠�A���������ʁX�ɉ�Ă悩�����ł��B

�@�@➑̂������Ȃ̂ŁA�x�[�X�����t�����@�������œ��ցA�Ƃ�����ԂŃZ�b�e�B���O�I���B

�@�@➑̂������Ȃ̂ŁA�x�[�X�����t�����@�������œ��ցA�Ƃ�����ԂŃZ�b�e�B���O�I���B �@�@SWE���S�̃I�[�v�j���O�B�掿�����シ�����قǁA�V���Ȕ���������A�y���݂�4�{����BD���f�B�A�ł��B

�@�@SWE���S�̃I�[�v�j���O�B�掿�����シ�����قǁA�V���Ȕ���������A�y���݂�4�{����BD���f�B�A�ł��B

�@

�@ �@TAOC�̃��b�N�ɃZ�b�e�B���O����AMP�P�B

�@TAOC�̃��b�N�ɃZ�b�e�B���O����AMP�P�B �@

�@ �@�F���Ⴄ�̂͂����g�B

�@�F���Ⴄ�̂͂����g�B �@

�@ �@����SP�P�[�u���͐������Ėڗ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

�@����SP�P�[�u���͐������Ėڗ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

�@��U���߂��Ղ�����r�X���B�t�H�m�̉��o�������͂��ꂩ��B

�@��U���߂��Ղ�����r�X���B�t�H�m�̉��o�������͂��ꂩ��B �@�O�����h����PCB�ւ̔z�������c����A�p�^�[���ꂾ�����̂ŏC���B

�@�O�����h����PCB�ւ̔z�������c����A�p�^�[���ꂾ�����̂ŏC���B �@�A���v�P�́A�f�U�C���̂��߁ASW���̂��O���i�t�����g�C���i�[�V���[�V�j�ɂ������Ă��܂��ʐڋ߂��Ă���B

�@�A���v�P�́A�f�U�C���̂��߁ASW���̂��O���i�t�����g�C���i�[�V���[�V�j�ɂ������Ă��܂��ʐڋ߂��Ă���B �@���C���{�����E���́A���̉��i�тł͒��������^�B

�@���C���{�����E���́A���̉��i�тł͒��������^�B �@�R���g���[��PCB�ɒ��t���̃o�����X�{�����E���A�g�[���R���g���[���{�����E���́A���Ԃ�����̂Őړ_�����܂𒍓��ł���B�t���߂��Ȃ��悤�ɒ��ӁB���Ƃ̓m�u���N���N�����E�ɉ��̉^�����B

�@�R���g���[��PCB�ɒ��t���̃o�����X�{�����E���A�g�[���R���g���[���{�����E���́A���Ԃ�����̂Őړ_�����܂𒍓��ł���B�t���߂��Ȃ��悤�ɒ��ӁB���Ƃ̓m�u���N���N�����E�ɉ��̉^�����B �@

�@

�@BRZ2000

�@BRZ2000 �@HXA500�@

�@HXA500�@ �@�@�f�U�C���́A����܂ł�70�A75�A700�V���[�Y�Ɠ����B�iJVC�炵���j

�@�@�f�U�C���́A����܂ł�70�A75�A700�V���[�Y�Ɠ����B�iJVC�炵���j �@Witt�������Ȃ��Ă����ς肵��AV���[���B

�@Witt�������Ȃ��Ă����ς肵��AV���[���B �@�z���C�G�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���z�����Ɛ�����Z�������鎆�ʂÂ���B

�@�z���C�G�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���z�����Ɛ�����Z�������鎆�ʂÂ���B �@OZ�̐��E���������ו`�ʁB

�@OZ�̐��E���������ו`�ʁB �@�J�b�v�k�[�h�������������A�A�A�X�|���T�[�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B

�@�J�b�v�k�[�h�������������A�A�A�X�|���T�[�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B �@�@�_�C���N�g�����h���C�u�̃o�C�N�Ȃnj����ɂ��肻�������A�A�A

�@�@�_�C���N�g�����h���C�u�̃o�C�N�Ȃnj����ɂ��肻�������A�A�A

�@�z���C�G68���@�@���̎��̏t���Ɍf�ڂ����݂����ł��B

�@�z���C�G68���@�@���̎��̏t���Ɍf�ڂ����݂����ł��B �@��͉f���Ɍ����I

�@��͉f���Ɍ����I

�@MODEL9DC���߂��Ă��āA�v�����[�O�U���ăZ�b�e�B���O�B

�@MODEL9DC���߂��Ă��āA�v�����[�O�U���ăZ�b�e�B���O�B �@���̃Z�b�e�B���O���A�킸��2���ŏI���B

�@���̃Z�b�e�B���O���A�킸��2���ŏI���B �@������������BDP-LX88.

�@������������BDP-LX88. �@2014�N12��24���͈�x�߂��Ă���MODEL9DC�ł͂��������A�A�A

�@2014�N12��24���͈�x�߂��Ă���MODEL9DC�ł͂��������A�A�A �@�R�q�����X���C���ɏo���A�������������߂��Ă��܂����B

�@�R�q�����X���C���ɏo���A�������������߂��Ă��܂����B �@�X�v�����O���[���[�^�C�v�̊����グ�����B

�@�X�v�����O���[���[�^�C�v�̊����グ�����B �@IK���̋L���́A2�������A���z�[���V�A�^�[�A�z���C�G3�����ɏo��悤���B

�@IK���̋L���́A2�������A���z�[���V�A�^�[�A�z���C�G3�����ɏo��悤���B �@����́AHONDA X4�������������̂��́B

�@����́AHONDA X4�������������̂��́B