zakki201601-

乑20160827丂丂GT2000X偱LP

丂僗僥儗僆帪戙偺嵟怴崋偱丄GT2000偲挿壀揝抝偺摿廤傪傗偭偰偄傑偟偨丅

丂 GT2000偲挿壀揝抝偑弌偰偔傞偲攦傢側偄傢偗偵偼偄偐側偄偺偱偡丅

GT2000偲挿壀揝抝偑弌偰偔傞偲攦傢側偄傢偗偵偼偄偐側偄偺偱偡丅

丂偡偱偵柵傫偱偟傑偭偨儊僨傿傾丄僼僅乕儅僢僩丄夛幮傪敪孈丄庢傝忋偘丄僇僞儘僌埲忋偺庢嵽傪偟偰偔傞偙偺嶨帍丅

丂崱夞偼丄AIWA偺幮巎偲傕偄偊傞婰帠傕偁傝丅摉帪偺廬嬈堳側偳偵庢嵽偟偰偄傑偡丅

丂僇僙僢僩偼僫僔儑僫儖偺僆儞僌儘乕儉乮恀嬻忲拝僥乕僾乯丄挿壀揝抝偵嫵嵈偝傟偨奺儊乕僇乕乮柵傫偩儊乕僇乕偺扴摉傑偱堷偭挘傝弌偟乯偺扴摉幰偺婰帠傕偁傝嬯徫丅丅丅

丂GT2000X偵偮偄偰偼丄偙偆偄偆嬯楯傪偟偰嶌傝忋偘偨丄偲偐丄偙偙偑偙偆偡傞偲偙偆偄偆壒偵側傞丄偲偐婰弎偑偁傝丄偤傂偲傕妋擣偟偨偔側傝傑偡丅

丂偙偆偄偆婰帠傪撉傓偲丄僞乕儞僥乕僽儖乮埲壓TT乯傪懼偊偨GT2000X偱LP傪暦偒偨偔側傝傑偡丅

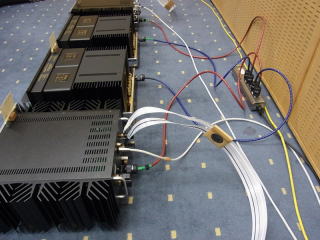

丂摉AV儖乕儉偺GT2000X偼丄廳検媺僗僥儞儗僗TT偵擖懼姷弉塣揮拞偱偡丅

丂慜夞偼丄揝廘偄壒偑偡傞丄偲姶偠偰偄傑偟偨丅TT偵傛傞傕偺側偺偐両丠

丂戜偼丄僞僆僢僋偺儔僢僋丅傕傠丄僼儗乕儉偑揝偱偟偨丅偙偙偵丄GT2000X偺儗僢僌偑丄嵹偣戜偐傜偼傒弌偟揝僼儗乕儉偵忔偭偐偭偰偄偨偺偱偟偨丅

丂偦偙偱丄僑儉丅惂怳僑儉乮岺嬈宯偺抏椡偺偁傞傕偺偱偼側偄乯偺僗儁乕僒乕偲丄J1P偺惵偄僗儁乕僒乕傪弨旛丄姎傑偣傑偟偨丅

丂惢昳儗僢僌偺榚偵姎傑偣偨僗儁乕僒乕丅杮棃偺嵹偣斅偵廂傑傝傑偡丅

丂惢昳儗僢僌偺榚偵姎傑偣偨僗儁乕僒乕丅杮棃偺嵹偣斅偵廂傑傝傑偡丅

丂僑儉偼丄廮傜偐偡偓傞偲廳検偵晧偗傞偟丄抏椡偑偁傝丄傑偨峝偡偓傞偲丄惂怳偑庛偔側傝傑偡丅乮抏傫偠傖偆乯

丂偙偺僑儉僗儁乕僒乕偼儊乕僇乕朰傟偰偟傑偄傑偟偨偑丄揝廘偝丄峝幙偝傪徚偡偲偒偵椙偄寢壥偵側傞傕偺丅

丂J1P偺僗儁乕僒乕偼丄拞掅堟偑偖偭偲棊偪拝偔丄僲僀僘僼儘傾乕偑壓偑傞岠壥偑掕昡偺傕偺丅乮憡庤偑廮傜偐偄偲岠壥偑敿尭偡傞傕丄僑儉廘偄傑傑偱偼偄傗側偺偱憓擖偟偰傒傑偟偨丅乯

丂GT2000X偺掙斅4嬿偵偙傟傪姎傑偣傑偡丅

丂 丂偙偺傛偆偵丄惢昳儗僢僌偼丄嵹偣戜傪偼傒弌偟丄儔僢僋偺揝僼儗乕儉偵偐偐偭偰偟傑偆偺偱偟偨丅

丂偙偺傛偆偵丄惢昳儗僢僌偼丄嵹偣戜傪偼傒弌偟丄儔僢僋偺揝僼儗乕儉偵偐偐偭偰偟傑偆偺偱偟偨丅

丂偄傠偄傠挳偒傑偡丅傑偢偼傾乕僗偐傜丅

丂

丂傾乕僗偺RAISE乮1981乯廂榐1嬋栚儗僢僣僌儖乕僽丅弶傔偼怮傏偗偰偄傞壒傕丄曅柺3夞埵挳偄偰偄傞偲栚妎傔偰偒傑偡丅

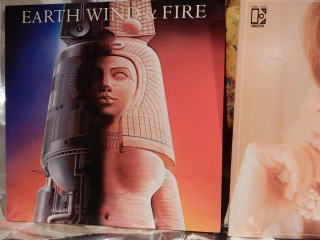

丂EWF偺枛婜偺偙偺傾儖僶儉丅朻摢偺掅壒偑偳偆暦偙偊傞偺偐丄僌儖乕僽偟偰傞偺偐斲偐偱忔傝偑寛傑偭偪傖偄傑偡丅

丂偐側傝椙偄姶偠偱偡丅

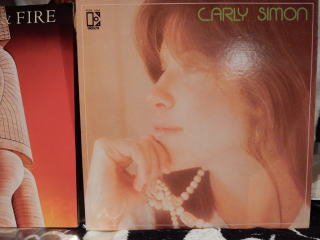

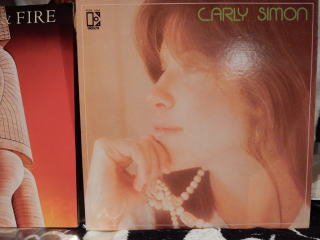

丂懕偄偰1977擭崰偺僇乕儕乕僒僀儌儞乮儀僗僩乯丅偙傟傕椙偄姶偠丅峝偔偰彈惈儃乕僇儖偑挳偗側偄側乕偲姶偠偰偄偨慜夞偲偐偐側傝堘偄傑偡丅

丂TT偺偣偄偱偼側偐偭偨偺偱偟偨丅僗儁乕僒乕傪姎傑偟偰丄揝僼儗乕儉傪旔偗偰戝惓夝偱偟偨丅

丂僾儕傾儞僾傕壏傑偭偰偒傑偟偨丅

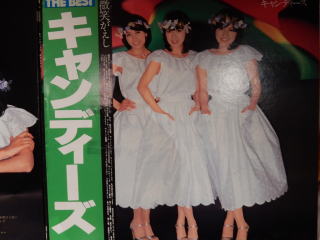

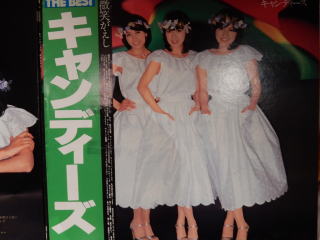

丂僉儍儞僨傿乕僘乮旝徫傒曉偟儀僗僩1978乯

丂僉儍儞僨傿乕僘乮旝徫傒曉偟儀僗僩1978乯

丂1970擭戙偺儈僉僔儞僌乮僀僐儔僀僕儞僌乯偑彮偟婥偵側傝傑偡丅暦偒崬傓偲丄嶳岥昐宐偲偐偺榐壒偲惡偑帡捠偭偰偄傞偙偲偵婥偑晅偄偰偟傑偆偺偱偟偨丅

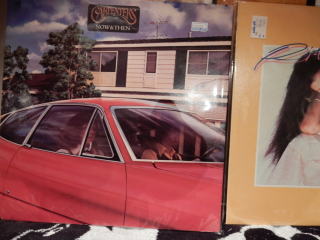

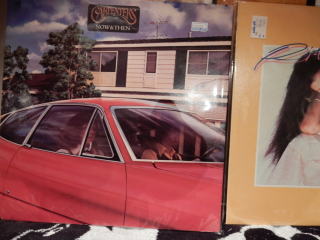

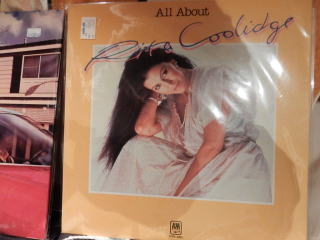

丂1973擭僇乕儁儞僞乕僘丂僫僂傾儞僪僛儞丂丂丂丂丂丂儕僞僋乕儕僢僕1977擭偙傠偺僂僀傾乕僆乕儖傾儘乕儞傪娷傓儀僗僩斦

丂1977擭摉帪偼丄傎傏僴乕僪儘僢僋偵孹搢偟偰偄偨帪婜偱丄億僢僾僗偺傾儖僶儉偼攦偭偨帋偟偑側偐偭偨丅億僢僾僗偼傕偭傁傜FM偺僄傾僠僃僢僋偱挳偄偰偄偨帪戙丅

丂僇乕儕乕僒僀儌儞丄儕僞僋乕儕僢僕偼丄摉帪弌擖傝偟偰偄偨媔拑揦偺掕斣僜儞僌偱偁傝丄巚偄弌怺偄傕偺偱偁傝傑偟偨丅

丂僇乕儁儞僞乕僘偼丄SACD偑偁傞偺偱丄挳偒斾傋傕偟傑偟偨丅

丂SACD偼僄僜僥儕僢僋UX-1偱偺嵞惗丅

丂SACD偼僄僜僥儕僢僋UX-1偱偺嵞惗丅

丂尰嵼偺GT2000X偺僔僗僥儉丄僇乕僩儕僢僕丄僾儕傾儞僾丄偦傟埲崀偺嵞惗僔僗僥儉偼丄摉帪偲偼慡偔斾妑偵側傜側偄傕偺丅乮1977擭摉帪偼搶幣偺僙僷儗乕僩僗僥儗僆丅傢偐傞偐側乣丠乯

丂尰嵼偺僔僗僥儉偼丄挿壀揝抝巵偑捛偄媮傔偨僴乕僪偱僔儍乕僾偱僟僀僫儈僢僋丅慇嵶偐偮戝抇丅壒憸偺掕埵丄壒応偺峀偑傝側偳側偳偑傎傫偺彮偟幚尰偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂婥偑晅偄偨傜LP偱傕丄儈僉僔儞僌僐儞僜乕儖偱僄儞僕僯傾偑妝婍丄儃乕僇儖偺攝抲傪寛傔偰儅僗僞乕偵棊偲偟偰偄偔丄偦偺壒憸丄壒応傪嵞惗偱偒傞傛偆側僔僗僥儉偵側偭偰偄偨偺偱偟偨丅

丂僫僂傾儞僪僛儞偺儃乕僇儖偵怓乆側妝婍偑棈傫偱偒傑偡丅偦傟偑儃乕僇儖偺嵍庤屻曽丄拞墰屻曽丄塃庤屻曽丄偦傟偧傟偺崅偝偺埵抲側偳偑暦偒庢傟傞偺偱偡丅偙傟偼丄廳検TT偵偟偨岠壥偱偟傚偆丅埵憡偑傄偟偭偲偁偭偰偄傞偺偱偡丅

丂SACD乮DVD-A乯偩偲儅儖僠儈僉僔儞僌偱乮崱偺傾僩儌僗側偳偺僆僽僕僃僋僩僆乕僨傿僆偲偼丄峫偊丒僨僐乕僪僔僗僥儉偑堎側傝傑偡丅帡偰旕側傞傕偺偱偡乯側偺偱丄奺妝婍丄儃乕僇儖偺掕埵偼丄偦偺忣曬偱奺ch偵擖偭偰偄傑偡丅偦傟傪僟僀儗僋僩偵僨僐乕僪偡傞偲丄僄儞僕僯傾偑巚偄昤偄偨壒憸丄壒応偵嬤偄嵞惗偑弌棃傞乮偼偢丄僴僀僄儞僪憰抲偱偼偐側傝偺妋棪偱嵞惗壜擻偐傕乯偲巚偄傑偡丅

丂偱丄壒幙忋偺儊儕僢僩乮F摿丄D儗儞僕丄SN丄僙僷儗乕僔儑儞側偳乯偼SACD偵孯攝偑忋偑傞偺偼摉慠偱偡偑丄挳偄偰偄偰妝側偺偱偡丅

丂偙傟偼丄廳梫側僼傽僋僞乕偱偡丅偒偄偰偄偰妝丄傑偨偼妝偟偄偙偲偼廳梫偱偡丅

丂夋憸傕HD偩丄偲偄偭偰崅惛嵶丄崅僟僀僫儈僢僋儗儞僕丄戝夋柺側偳側偳恑壔傪悑偘偰偒傑偟偨偑丄栚偵桪偟偄偐偳偆偐偼暿偺僼傽僋僞乕偱偡偹丅

丂婥偑晅偔偲丄偁偭偲偄偆娫偵A柺偑廔傢傞LP丅偙傟偼偙傟偱垽偡傋偒僼僅乕儅僢僩側偺偱偟傚偆偹丅

乑20160807丂丂僫儞僩儌僗仌USOHD乮僂僜HD乯

丂4K儁傾偱偺UHD丄HDR偵偳偙傑偱擏敄弌棃傞偐偵偮偄偰偺偍榖

丂寢榑偐傜尵偆偲丄BT俀侽俀侽偺怓堟奼戝偺壎宐偑偡偛偡偓丄偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅

丂柧傞偝偼丄僔傾僞乕巊梡偱偺埫崟偺幒撪偱JVC俈侽侽R 傪巊梡偡傞偆偊偱偼丄廫暘側柧傞偝偑妋曐偝傟偰偄傑偡丅帤枊偺敀偑峥偟偡偓傞偺偱帤枊偼婎杮僆僼丅WOWOW偺敀抯揑帤枊偼徚偣側偄偨傔丄偁傑傝杮婥偱尒傞帠偑弌棃傑偣傫丅

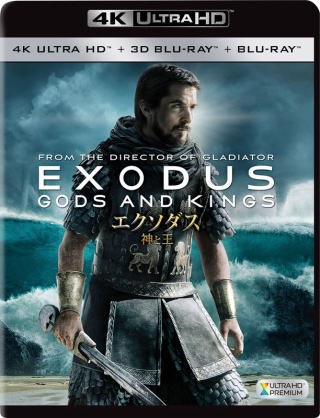

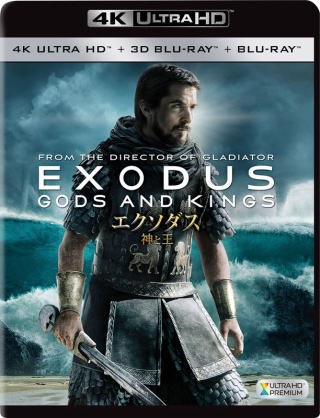

丂怓偺嵞尰偵娭偟偰偼丄僄僋僜僟僗丄墹偺徾挜偺嬥偺僽儗僗僩僾儗乕僩偺嬥懏偸傔偸傔姶偑HDR丄BT2020偱偼丄偐側傝崅悈弨偵昞尰偝傟偰偄傑偟偨丅

丂懳偟偰摉4KUSOHD偱偼丄側傫偲昻庛偵尒偊傞偙偲偐丅偙傟傑偱偦傫側偵楎偭偰側偄偲娪徿偟偰偒傑偟偨偑丄偙偺嬥懏怓偺昞尰偼撍偒偸偗偰偄傑偟偨丅

丂

丂扐偟丄偦傟埲奜偺崁栚偼丄塮憸偵娭偟偰偼丄惛嵶姶丄岝戲姶丄墱峴偒丄僐儞僩儔僗僩丄僈儞儅側偳偺崁栚偵偮偄偰偦傫側偵楎偭偰偼偄側偄偲偄偆寢榑偱偡丅

丂壒嬁偵娭偟偰偼丄傾僩儌僗偵偡傞昁梫偑丄偙偺AV儖乕儉偵偼偁傑傝側偐偭偨峔惉丄僙僢僥傿儞僌偱偁偭偨偺偱丄儕傾僩僢僾SP偺屻曽僒儔僂儞僪堟偺壒応揥奐偼丄僩僢僺儞僌傗丄僗僷僀僗揑側梫慺偱妝偟傒偑憹偊傞偔傜偄偺嵎偱偡丅

乑20160728丂丂UHDBD

丂僂儖僩儔HD僽儖乕儗僀偑敪攧偝傟巒傔偰偄傑偡丅

丂僂儖僩儔HD偺媄弍揑撪梕偼丄師偺捠傝丅

丂HDR丂僴僀僟僀僫儈僢僋儗儞僕丂柧傞偝偺僟僀僫儈僢僋儗儞僕偑俀KBD偺100nit偐傜1000nit偵奼戝丅

丂BT2020丂僇儔乕僾儘僼傽僀儖丂娙扨偵尵偆偲昞尰偱偒傞怓堟偑奿抜偵峀偑偭偨丄偲偄偆偙偲丅

丂4K丂丂廬棃偺僼儖僴僀價僕儑儞2K偵懳偟偰4K偱柺愊斾4攞偺僷儚乕傪帩偮偙偲偵側傝傑偡丅

丂價僋僞乕偱偼丄2K夝憸搙偺慺巕偺夋慺傪偢傜偟偰4K憡摉偺夝憸搙傪弌偡e-shift4k偲偄偆媄弍傪悢擭慜偐傜惢昳壔偟偰偒傑偟偨丅儕傾儖側4K偼僜僯乕偺僾儘僕僃僋僞乕偑幚尰偟傑偟偨丅

丂尰忬偱偼丄儕傾儖4K偺僾儘僕僃僋僞乕偼價僋僞乕偱偼弌偡梊掕偼尒偊側偄偺偱偡偑丄彨棃揑偵偼丄埲慜巹偑彂偄偨傛偆偵丄4K夋慺偢傜偟偺8K僾儘僕僃僋僔儑儞(僂儖僩儔僗乕僷乕HD乯偵偡傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

丂BD儗僐乕僟乕偱偼丄僷僫僜僯僢僋偺UBZ-1偑丄UHD嵞惗壜擻婡偲偟偰敪攧偝傟偰偄傑偟偨丅崱夞丄僷僫偺UHD僾儗乕儎乕偲偟偰UB900偲UB90

偑敪攧偝傟傑偟偨丅僷僀僆僯傾偱側偄偺偑巆擮偱偟偨偑丄僷僫BD儗僐乕僟乕偺偁偺怓偺旤偟偝偼丄僾儗乕儎乕偵傕堷偒宲偑傟傞偲梊姶偟偰偄傑偟偨丅

丂崱夞丄僆乕僨傿僆斕攧揦K偱丄價僋僞乕JVC乮偄傗丄JVC働儞僂僢僪乯偺係K僾儘僕僃僋僞乕乮HDR懳墳乯偺750R偲丄怴昳僷僫偺UHD僾儗乕儎乕UB90傪丄僙僢僥傿儞僌偟偰UHD乮HDR丄BT2020)岠壥傪妋擣偡傞婡夛偑偁傝傑偟偨丅

UB90

UB90

丂UB900 偵斾傋偰傾僫儘僌儅儖僠弌椡側偳偑徣棯偝傟偰丄弌椡HDMI2宯摑偺傒丅

丂UB900丄UB90偲傕UHD嵞惗帪丄僾儘僕僃僋僞乕丄TV側偳偑HDR懳墳偠傖側偄偲偒丄僟僀僫儈僢僋儗儞僕曄姺婡擻偑偮偄偰偄傑偡丅

丂僨儌僨傿僗僋偼丄嶰戭偠傖側偐偭偨丄側傫偲偐搰偺1080/60P偺僨傿僗僋偲丄UHD僄僋僜僟僗丅

丂搰偺僨傿僗僋偼丄帺慠岝偲奀丄怉暔丄奀惗惗暔偺旤偟偝偑婎杮丅帺慠岝偺僴僀儔僀僩偼偐側傝傑傇偟偄両埫埮偲偺僐儞僩儔僗僩傕偡偛偄丅埫偄偲偙傠偺埫埮姶偲丄傑傇偟偄嬻丄奀丄嶳丄嵒昹偺僐儞僩儔僗僩偼偡偛偔棫懱揑偵尒偊傞丅

丂僄僋僜僟僗偱偼丄儔儉僙僗偺嬥偺尐嫻摉偰偑丄偸傔偸傔偡傞傎偳夦偟偔岝傞丅嬥懏偺岝戲姶偑丄僄僕僾僩偺晉偲尃椡傪昞偟偰偄傞丄偲偄偆嶌幰偺堄恾偑尒偊偰偔傞丅

丂捠忢斉BD偱傕廫暘偵崅夋幙偱偟偨丅乮儗償儏乕嶲徠偔偩偝偄乯

丂捠忢斉BD偱傕廫暘偵崅夋幙偱偟偨丅乮儗償儏乕嶲徠偔偩偝偄乯

丂HDR偺壎宐傕偁傞偺偩傠偆偗偳丄BT俀侽俀侽偺怓堟奼戝丄僇儔乕僾儘僼傽僀儖丄750R偺僈儞儅D丄偲偄偆愝掕偑岠偒傑偔偭偰偄傞傛偆偩丅

丂偆乕傓丄帺戭偵婣傝丄尰忬偺係K僾儗乕儎乕僷僀僆僯傾LX88 丄4K僾儘僕僃僋僞乕價僋僞乕700R偱丄偳偙傑偱UHD偵敆傟傞偐丄妋擣偟偨偺偼尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫丅

丂寢壥偼丄屻掱丅

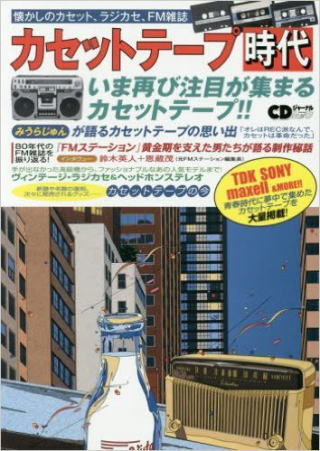

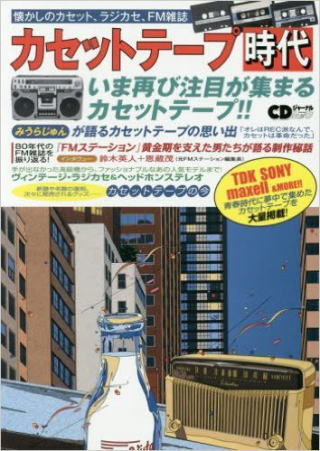

乑20160607丂丂僇僙僢僩僥乕僾帪戙

丂偄傑偳偒丄僇僙僢僩僥乕僾偺嶨帍

丂偄傑偳偒丄僇僙僢僩僥乕僾偺嶨帍

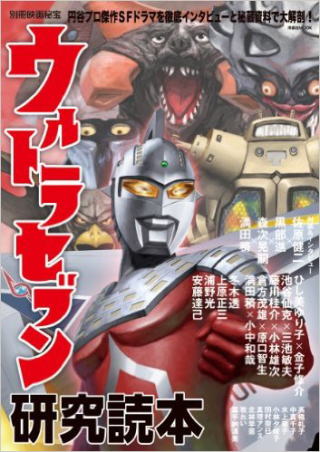

丂偙偺杮傪彂揦偱尒偐偗偨偗偳丄1800墌傕偡傞偺偱偁偒傜傔傑偟偨丅偱傕丄2000墌偺僂儖僩儔僙僽儞尋媶撉杮偼峸擖丅

丂僆乕僨傿僆嶨婰偠傖側偄偗偳丄偙偪傜偵彂偒傑偡

丂偄傑偳偒僂儖僩儔僙僽儞丅

丂偄傑偳偒僂儖僩儔僙僽儞丅

丂偙偺杮傪攦偭偰偒偨傜丄僴僀價僕儑儞僂儖僩儔僙僽儞傪娤偨偔側傝丄2012擭WOWOW曻憲偺HD斉僂儖僩儔僙僽儞傪尒巒傔傑偟偨丅

丂偙傟偑傑偨偡偛偄丅撉杮偱巜揈偟偰偁傞傛偆側嵶偐偄偙偲傪僠僃僢僋偟偰偄偔偲丄柺敀偄敪尒偑偄偔偮傕丅

丂僄儗僉儞僌偺夞丅夝憸搙偑忋偑傝偡偓僙僢僩攚宨偺嬻偺偮側偓栚偑偐側傝偼偭偒傝尒偊偰偟傑偭偰傑偡丅僂儖僩儔儂乕僋偺敪恑僔乕僋僄儞僗偱丄儂乕僋3偺奿擺屔偺條巕傕丄側傞傎偳側傞傎偳偲尒傞丅僙僢僩偺忣宨傪嶣塭偟偨傕偺偑撉杮偵偁傝丄儂乕僋3偺敪幩僔乕僋僄儞僗儌僨儖偼60僙儞僠傕偁傞儌僨儖傪巊偭偰偄偨傛偆偩丄偲偄偆帠傕尒偰庢傟傑偡丅

丂儂乕僋侾偺嶳偑奐偔僔乕僋僄儞僗傕丄塸岅偱壗傪尵偭偰偄傞偺偐傕丄偐側傝偒傟偄偵暦偒庢傟傞傛偆偵側偭偰傑偟偨丅

丂傾儞僰乮傂偟旤備傝偙乯偺偍偱偙偺僯僉價偑偐側傝偼偭偒傝幨偭偰偄偨傝丅乮杮恖偺帺彇揱杮偵偼丄庰偺堸傒夁偓偱敡峳傟偑傂偳偐偭偨偲彂偄偰偁傝傑偟偨丅乯

丂僂儖僩儔儅儞僽儖乕儗僀儃僢僋僗僙僢僩丄僂儖僩儔儅儞慜栭嵳晅傕敪攧偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅偲傝偁偊偢丄WOWOW偺HD斉偱妝偟傒傑偡丅

丂慜栭嵳偼丄VHS偺榐夋傕偺傪BD儗乕僟乕偱DVD壔偟偰偁傝傑偡偺偱丄偦偪傜傕偦傟偱偟偺偓傑偡丅

乑丂20160605丂丂儂儚僀僄媥姧

儂儚僀僄丂媽儂乕儉僔傾僞乕丂偑側傫偲丄嶐擭2105擭弔崋偱媥姧偟偰偄偨偙偲偑敾柧偟傑偟偨丅

2015擭弔崋偼丄夛捗嶁壓偺IK巵婰帠偑丄僷僀僆僯傾暯捤巵丄昡榑壠婽嶳巵偑IK僔傾僞乕偵棃偰丄傾僩儌僗嵞惗偺摿廤婰帠偑嵹偭偰偄傑偟偨丅

丂婫姧儂乕儉僔傾僞乕偑偄偮偺娫偵偐丄儂儚僀僄偵曄傢偭偰偄偨傜丄偄偮偺娫偵偐杮崋偱媥姧偵丅

丂婫姧儂乕儉僔傾僞乕偑偄偮偺娫偵偐丄儂儚僀僄偵曄傢偭偰偄偨傜丄偄偮偺娫偵偐杮崋偱媥姧偵丅

丂2015擭儂儚僀僄弔崋媥姧慜嵟屻偺敪峴帍丅

丂2015擭儂儚僀僄弔崋媥姧慜嵟屻偺敪峴帍丅

丂婽嶳巵偼偙偺庢嵽慜屻偵懱挷傪曵偟偰偄偨傜偟偄偟丄僷僀僆僯傾傕丄僷僀僆僯傾僆儞僉儑乕偑杮奿揑偵摦偒弌偡帪婜偱偟偨丅

丂寢嬊丄Hivi偱偼庢傝忋偘偵偔偄丄僴僀僄儞僪偺儂乕儉僔傾僞乕宯偺嶨帍偑堦帍丄徚偊偰峴偭偨傢偗偱偡丅乮崱偼丄儂乕儉傾僞乕僼傽僀儖丄偲偄偆嶨帍偑巆偭偰偄傑偡乯

丂僴僀儗僝宯偺嶨帍偑憹偊偰偒偰丄僴僀僄儞僪儂乕儉僔傾僞乕宯偺嶨帍偑彮側偔側偭偰偄偔丅悽偺拞傪塮偟偰偄傞傛偆側丄丄丄

丒儘乕儗僝枩嵨

丂Hivi偱偼丄僀儎儂儞儕僗僫乕傪愄偱偄偆儈僯僐儞億偵堷偒忋偘傛偆偲偄偆婰帠偼偁傞偵偼偁傝傑偡丅愄偱偄偆丄儔僕僇僙丄僂僆乕僋儅儞儐乕僓乕傪扨昳僐儞億乕僱儞僩傊堷偒崬傕偆偲偄偆嶌愴偱偡丅乮傾僩儌僗嵟崅丄UHDBD嵟崅傒偨偄側榑挷乯

丂偲偙傠偑丄崱偺ipod丄屌掕慺巕僂僆乕僋儅儞丄僗儅儂丄乮亄itunes偺埑弅壒尮乯儐乕僓乕偼丄僀儎儂儞偵5000墌偐傜3枩墌側偳嬥傪妡偗傞偑丄嵞惗憰抲帺懱偵偁傑傝嫽枴偑傢偐偢丄僆乕僨傿僆奅偺掙忋偘偵帄偭偰傑偣傫丅

丂偦偙傊丄偝傜偵僱僢僩攝怣偺僴僀儗僝壒尮偺戜摢偱偡丅僴僀儗僝偩偐傜壒偑椙偄丄偲偄偆榑挷偼彮偟偁偒傟偪傖偄傑偡丅

丂嵞惗偺慜採偑僀儎儂儞丄僿僢僪儂儞丅偙傟偱壒偑椙偄丄偲偄偆慻傒棫偰偼壗偐偍偧傑偟偄枹棃偟偐側偄傛偆側婥偑偟傑偡丅

丂USBDAC偑5枩10枩50枩100枩側偳揥奐偟偰偄傑偡偑丄偙傟傕丄嵞惗憰抲偺慜採偑僱僢僋偱偁傑傝柺敀偦偆偱偼側偄丅偍傑偗偵2ch偩偟丅

丂寢嬊丄僴僀儗僝偑壒偑椙偄傢偗偱偼側偔丄DAC埲崀偺傾僫儘僌偺嵞惗憰抲偑壒偺椙偝傪寛掕偡傞丄偲偄偆愄偐傜偺榖偵側偭偰偟傑偆偐傜側偺偱偡丅

丂夛捗嶁壓偺IK巵偑幚慔偟偰偄傞僴僀儗僝儅儖僠僠儍儞僱儖嵞惗偼丄偦偺拞偱傕孅巜偺庢傝慻傒偲偼巚偄傑偡丅

丂壗偣丄捠忢偺僨僗僋僩僢僾PC偵杮懱偺壗攞埲忋偺PAD僪儈僫僗揹尮僐乕僪丄LAN働乕僽儖偵傛傝丄NADAC儅儖僠僠儍儞僱儖僴僀儗僝DAC傪帩偭偰僕僃僼丒僂僀儖僜儞偺儅儖僠僠儍儞僱儖僔僗僥儉偱嵞惗偡傞傢偗偱偡丅乮巵偺応崌丄僑乕儖僪儉儞僪偺儕僼傽儗儞僗偲偄偆儐僯僶乕僒儖僾儗乕儎乕傪曻弌偟NADAC僴僀儗僝DAC傪擖傟懼偊偵摫擖偟傑偟偨丅乯

丂偙偺僔僗僥儉偱丄愇愳偝備傝傗AKB側偳暦偄偰偄傞恖偼偁傑傝偄側偄偐傕丅乮偐偔尵偆巹傕丄嵟嬤擔杮壧梬嬋傪偄偐偵妝偟偔嵞惗偱偒傞偐丄偲偄偆帠傕僠僃僢僋億僀儞僩偵偟偰偄傑偡丅乯

丂巹偺応崌丄傾僫儘僌僾儗乕儎乕傗LP傪幪偰偰偄側偄偺偱丄嵟嬤僗僥僒儞偐傜敪攧偺LP僥儗僒僥儞傪妝偟傫偩傝偟偰偄傑偡丅偙傟偼儘乕儗僝側偺偱偟傚偆偑丄廫暘偵僠儍儗儞僕偟峛斻偑偁傝傑偡丅儘乕儗僝枩嵨丅

丂愄偼丄hifi偲屇偽傟偰偄偨偺偵丄偄傑傗僴僀儗僝偺懳嬊偵埵抲偡傞傛偆側傾僫儘僌嵞惗丅帺暘夁嫀嵟崅偺忬懺偱嵞惗偟偰偄傑偡偑丄偙傟傕傗偼傝僴僀僼傽僀偱偡偹乣丅榐壒僄儞僕僯傾偺榐壒偟偨偄壒憸丄壒応偑僠僃僢僋偱偒傞傛偆側姶偠偑偟傑偡丅

乑20160601丂丂偁偭偲偄偆娫偵6寧

丂丒5寧13擔偵暉搰導孲嶳巗偵僨傿乕僾僷亅僾儖儔僀僽偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

儔僀僽廔椆屻丂僀傾儞儁僀僗偑扏偄偰偄偨僪儔儉僙僢僩丂丂夛応慡懱丂揚廂偡傞偺偱奆偝傫夛応偐傜弌偰偔偩偝偄傾僫僂儞僗偺拞嶣塭丅

僷儞僼儗僢僩傛傝丅僪儞僄僀儕乕丄僗僥傿乕僽儌僘丄僀傾儞僊儔儞丄僀傾儞儁僀僗丄儘僕儍乕僌儘乕僶乕

儘僕儍乕僌儘乕僶乕偼丄儂儚僀僩僗僱僀僋丄儗僀儞儃僂偱僾儗僀偟丄偦偺屻嵞寢惉僨傿乕僾僷乕僾儖偵栠偭偨桞堦偺楌巎偺徹恖傒偨偄側恖丅

僀傾儞僊儔儞偼丄戞2婜僷乕僾儖傪庱偵側偭偨屻丄僀傾儞僊儔儞僶儞僪丄僊儔儞傪宱偰嵞寢惉僷乕僾儖傊丅

僕儑儞儘乕僪偼悢擭慜偵朣偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

僀傾儞儁僀僗偼丄儂儚僀僩僗僱僀僋偵峴偭偨傕偺偺儕僢僠乗偺僶儞僪偵偼峴偒傑偣傫偱偟偨丅

崱夞偺儔僀僽偱偼丄僀傾儞僊儔儞偑儊僀儞偺僊儔儞僶儞僪偲壔偟偰偄傞僨傿乕僾僷乕僾儖偱偟偨丅帺暘偺僶儞僪柤傕purple偺p傪傂偭偔傝曉偟偨丠偵側偭偰偍傝丄儕僢僠乗丄僕儑儞儘乕僪偺偄側偄僷乕僾儖偼僷乕僾儖偠傖側偄丄偲帺暘偱尵偭偰偄傞傛偆側姶偠偱偡丅

僀傾儞僊儔儞偼丄僨價僇僶偺僷乕僾儖嬋偼愨懳傗傝傑偣傫偱偟偨丅

傾儖僶儉偺1丆2丆3枃栚偁偨傝偐傜傕廰偄嬋傪僙儗僋僩偟偰偄傑偟偨丅傕偪傠傫儅僔儞僿僢僪偁偨傝偺柤嬋偼楻傜偝偢墘憈丅

慜擔愬戜岞墘丄梻乆擔搶嫗岞墘偲偄偆僴乕僪僗働僕儏乕儖傪偙側偟偰峴偒傑偟偨丅

丂丒暉搰巗偺僆乕僨傿僆僔儑僢僾僆乕僨傿僆K偱丄壒傗偝傫偺惢昳帋挳夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

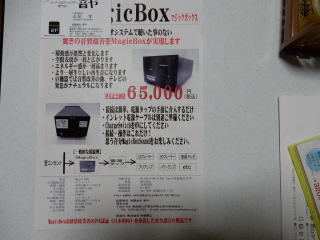

丂MAGIC BOX偲偄偆彜昳

丂MAGIC BOX偲偄偆彜昳

丂層嶶廘偘枮僞儞偺偙偺彜昳丅拞恎偑恑憡僐儞僨儞僒乕偲偄偆嫮揹娭學偱巊傢傟傞僷乕僣丅岎棳傪捈棳偵曄姺偡傞偲偒揹尮廃攇悢偺嶳扟偱丄埵憡偑90搙偢傟偰偟傑偆丅偦傟傪偙偺恑憡僐儞僨儞僒乕偱側傜偟偰偁偘傞偲丄埵憡偢傟偺側偄揹尮揹棳偵側傝丄壒偑椙偔側傞丄偲偄偆戙暔丅

丂嬶懱揑偵偼丄僲僀僘僼儘傾乕偺掅尭丄埵憡嵎偺彮側偄崅堟偵傛傝壒憸偑傛傝偒傟偄偵昞尰偝傟傞傛偆偵側傞丅乮偱傕丄僂僆乕儉傾僢僾偼昁梫乯

丂壒傗偺揦庡濰偔丄僂僆乕儉傾僢僾偼昁梫側偄偲偺偙偲偱偟偨偑丄帋挳偱偼丄杮婡傪愗傝懼偊憓擖偟偨偲偙傠丄崅堟惉暘偵梋暘側僄僐乕偑晅偄偰偄傞傛偆側暦偙偊曽傪偟偰偄傑偟偨丅偙傟偼丄僐儞僨儞僒乕偺廩揹偑廫暘偱側偔丄崅堟偺傢偆傢偆姶偑暦偙偊偰偟傑偭偨偨傔偲悇應丅帪娫偑偨偮偲側傔傜偐偵側傝丄摉弶偺堄恾捠傝偺壒妝偑憈偱傜傟傞傛偆偵側傝傑偡丅

丂

丂丒Ver.O僐僸儗儞僗偼丄僄乕僕儞僌偑恑傒壒偑椙偄曽偵曄壔傪懕偗偰偄傑偡丅

丂嬶懱揑偵偼堦壒堦壒偺昞尰偺挙偺怺偝偑弌傞丅慡懱揑壒応偺揥奐偑怺偔丄峀偔側傞丅壒帤懱偵寣偑捠偆昞尰偵側傝丄儃乕僇儖傕偺偺惗乆偟偝偑憹偡丅偲偄偭偨岦忋偑尒傜傟傑偡丅

丂偙傟偼丄僼儘儞僩SP丄儕傾SP偵懳偟偰90搙摢傪偢傜偟偰僼儘儞僩丄儕傾偺壒応傪慜屻偱愙懕偟偰挳偔僗僞僀儖偵偡傞偲傛傝傢偐傝傗偡偄丅偲偄偆帠偼丄僼儘儞僩儕傾偺壒憸丄壒応偺偮側偑傝偑偢偭偲僗儉乕僘偵側偭偰偒偨丄偲偄偆帠偱偡丅

丂

乑20160331丂丂僐僸儗儞僗

丂僶僢僥儕乕岎姺偱丄尦懢梲偺O巵偺僼傿僈儘偲偄偆偍揦偵儊儞僥偵弌偟傑偟偨丅

丂僼傿僈儘偵側偭偰偐傜偺廋棟斀墳偼嬌傔偰憗偔側偭偰偄傑偟偨丅夛捗嶁壓偺IK巵傕儊儞僥偵弌偟偨偲偙傠偡偛偔憗偔栠偭偰偒偨丄偲尵偭偰偄偨偺偼杮摉偱偟偨丅

丂桝憲敔偼弮惓僕儏儔儖儈儞働乕僗偑偁偭偨偺偱丄偝偭偝偲敔媗傔丅儎儅僩偵偼廳偔偰抐傜傟偨偺偱暿曋偱敪憲丅

丂懄O巵偐傜楢棈偑棃偰傗偼傝僶僢僥儕偑NG偱岎姺丅偝傜偵丄傾僢僾僨乕僩偲偄偆偐丄僶乕僕儑儞傾僢僾偲偄偆偐丄撪晹偺晹昳岎姺偵傛偭偰壒幙夵慞僆僾僔儑儞傪姪傔傜傟偨丅

丂IK巵傕偦偺岠壥偼慺惏傜偟偄傕偺偲尵偭偰偄偨偺偲丄O巵偺僐僸偑僐僸2偵嬤偯偔丄偲偄偆榖傪暦偒丄夵憿傪寛怱偟傑偟偨丅

丂

丂栠偭偰偒偨僐僸儗儞僗

丂栠偭偰偒偨僐僸儗儞僗

丂偙傫側帪偱偟偐攚柺僐僱僋僞乕偺愙揰僋儕乕僯儞僌偑偱偒側偄偺偱丄崱夞夵傔偰愙揰惔忩嵻傪柸朹偵悂偒晅偗偰偔傝偔傝偍憒彍丅

丂嬧儊僢僉抂巕晹偑恀偭崟偵側偭偰偄傞丅

丂偙傫側偲偙傠偼働僀僌偺愒偄塼懱偑岠偔丅

丂懠偺偲偙傠偼暿偺惔忩嵻傪巊梡偡傞丅

丂愄偼暋悢幮偐傜敪攧偝傟偰偄偨愙揰惔忩嵻傕丄尰嵼偱偼傾僐乕僗僥傿僢僋儕僶僀僽偺堦杮1枩悢愮墌偡傞惔忩嵻埵偟偐巆偭偰偄側偄偺偩丅愭擔僟僀僫儈僢僋僆乕僨傿僆5555偵峴偭偨偲偒傕偦偺昳偟偐側偐偭偨丅

丂偲偄偆帠偱丄昁梫側検傪彮偟偢偮柸朹偵弌偟偰偙偟偙偟杹偔丄偲偄偆偍憒彍朄偵側偭偰偄傞偺偱偟偨丅

丂偝偰丄O幃傾僢僾僨乕僩乮埲壓Ver.O乯偼偳傫側壒偩偭偨偐丅

丂幚嵺偼丄僄乕僕儞僌偑昁梫偱2廡娫埲忋僄乕僕儞僌偵偼帪娫偑偐偐傞傛偆偩丅

丂壒偺挙偑怺偔側傝丄儕傾偺壒応偑屻曽偵峀偔怺偔揥奐偡傞丅

丂偲偄偆帠偼丄埲慜偺壒偼暯斅偩偭偨偺偐丠

丂僲僀僘僼儘傾偑壓偑偭偨丄偲偄偆昞尰傪儕傾偵傕巊偆偙偲偵婥偑晅偒傑偟偨丅

丂偪側傒偵丄儕傾偼僐僸儗儞僗ver.O偵僇儖僟僗僿僢僋僗G5C儌僨儖8SP僑乕儖僨儞僋儘僗僔僗僥儉5.1偲偄偆儔僀儞僫僢僾偩偐傜捠忢偺僼儘儞僩僔僗僥儉偲偁傑傝懟怓側偄儗儀儖偵偼偟偰偁傝傑偡丅

丂帹傪塃傪慜丄嵍傪屻傠偵岦偗僒儔僂儞僪嵞惗傪偡傞偲丄僼儘儞僩儕傾偺壒偺偮側偑傝偑椙偔側偭偰偄傞偺偵婥偑晅偒傑偡丅

丂壒偺昳埵偑岦忋偟偨丄偲偄偆帠偱偟傚偆丅

丂慛楏偵崅堟偑僈儞僈儞弌傞偲偐丄掅堟偑傇傞傇傞弌傞丄偲偄偭偨曄壔偼傎偲傫偳側偄傕偺偺丄壒憸丄壒応偑棫懱揑偵揥奐偡傞偺偼椙偄寢壥偱偡丅

丂偙偆側傞偲丄僔僫僕乕2i傗丄僼儘儞僩偺僐僸儗儞僗傕僶乕僕儑儞傾僢僾偟偨偔側傞丅乮嶐擭偺僐僸廋棟偺帪偵丄嵶偐偄僷乕僣偑僶乕僕儑儞傾僢僾偝傟偰偄偨壜擻惈偑偁傝傑偡丅乯

丂戝偒側曄壔偺傕偲偼丄僐僸儗儞僗偺擖弌椡抂巕偺僌儔僂儞僪偑丄廬慜偺僕僃僼愝寁偱偼僼儘乕僥傿儞僌偝傟偰偍傝丄偦傟偑僲僀僘偺傕偲偵側偭偰偄傞丅崱夞偺嶌嬈偱慡抂巕偺僌儔僂儞僪傪偟偭偐傝庢偭偨丄偲偄偆帠偱偟偨丅

丂偦傟偑丄壒偵尰傟偰丄旕忢偵埨掕姶偺偁傞乮僲僀僘僼儘傾偺壓偑偭偨乯壒偵側偭偨偲巚傢傟傑偡丅丂

丂慡懱揑偵偼丄僲僀僘僼儘傾乕偺掅尭丄壒憸偑棫偪丄壒応偑忋壓嵍塃偵峀偑傞丄偲偄偆岠壥偑偁傝傑偡丅

丂嵶偐偄壒偺惉暘傕丄堦偮堦偮偺壒偑挌擩偵昞尰偝傟偰偄傞傛偆側婥偑偟傑偡丅

丂僄乕僕儞僌偱偐側傝壒偑曄傢偭偰偒偰偄傞偺偱丄崱屻傕乮椙偄曽偵乯壒偑曄壔偟偰偄偔梊姶偼偁傝傑偡丅

丂O偝傫丄偁傝偑偲偛偞偄傑偟偨丅

仜20160222丂丂僐僸儗儞僗

丂僐僸儗儞僗偼DC嬱摦偱偁傞丅鉃懱偑2偮偵暘偐傟偰偄傞僐儞僩儘乕儖SW昞帵偑柍偄曽偺鉃懱偑揹尮僽儘僢僋丅

丂僐儞僩儘乕儖晹偼丄側傫偲暘棧偟偰儕儌僐儞偵側傞僊儈僢僋偑晅偄偰偄傞丅僒儞僟乕僶乕僪偺傛偆偩偑丄堦搙傕偦偺巊偄曽偼偟偨偙偲偑側偄丅

丂崱夞丄儕傾偵巊偭偰偄傞曽偺僐僸儗儞僗偑丄僶僢僥儕DC嬱摦偲丄偲廩揹AC嬱摦偺愗傝懼偊儕儗乕壒傪丄撍慠敪偟弌偟偨丅

丂壗帠偐丄偲巚偭偨傜僐僸儗儞僗偐傜偺壒偱偁偭偨丅儕僙僢僩偟偰傕偩傔丅揹尮働乕僽儖傪奜偟丄堦斢偍偄偰偐傜嵞愙懕偟偰尒偨偑丄崱搙偼儃儕儏僂儉昞帵晹偑亅昞帵偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂慜僆乕僫乕偵妋擣偟偨傜丄偦傟偼僶僢僥儕乕偑傾僂僩偲偄偆昞帵側偺偩偦偆偩丅

丂僼儘儞僩偵巊梡偟偰偄傞僐僸儗儞僗偼丄嶐擭廋棟偵弌偟偨嵺丄僶僢僥儕傕岎姺偟偰偄偨丅崱夞偼丄晄椂偺帠屘偱偼側偔丄僶僢僥儕乕偦偺傕偺偺懝栒偱丄曐尟偱偼懳墳偱偒傑偣傫丅

丂偍偦傜偔6枩墌偔傜偄偐偐傝偦偆偱偡丅

丂慡偔丄僐僸儗儞僗側傝丄儌僨儖俋DC側傝偼丄僶僢僥儕偺庻柦偑昁偢棃傞丄幵偱偄偆偲幵専偺傛偆側弌旓偑梊掕偝傟偰偄傞婡夿側偺偱偁偭偨丅

丂尦戝応彜帠丄懢梲僀儞僞乕偐傜弌偨O巵偑丄僕僃僼偺廋棟傪偟偰偄傞偲偄偆偺偱丄偦偪傜偵弌偡梊掕丅

丂嵟嬤丄僫儞僩儌僗嵞惗偱丄偐側傝椙偄悈弨偺僒儔僂儞僪嵞惗傪妝偟傫偱偄偨偺偩偑丄儕傾偑柭傜側偄偲丄晄枮懌偑偨傑傝傑偔傝傑偡丅

丂屘忈偡傞捈慜偱偼丄Hivi偁偨傝偱傾僩儌僗傛偄偟傚偺婰帠偑斆棓偟偰偄傞偑丄傾僩儌僗偵側傞堦擭慜偼丄儅儖僠僠儍儞僱儖偺僨僐乕僪偼丄AV傾儞僾懁偵擟偝傟偰偄偰丄偦偙偱僒儔僂儞僪偺儕傾僴僀丄僼儘儞僩僴僀偺怳傝暘偗偑側偝傟偰偄傑偨偺偩丅

丂偦偙偱丄奺幮慺惏傜偟偄僒儔僂儞僪嵞惗偑弌棃傞傛偆偵側偭偰偄偨傕偺傪丄僪儖價乕偑丄尦偺僒儔僂儞僪僜乕僗偵丄奺僠儍儞僱儖暘偺惉暘乮埵憡嵎乯傪柧妋偵偟偨丄乮僆僽僕僃僋僩儀乕僗偲偄偆傜偟偄乯壒偺尦傪峔抸偟偨丅

丂傾僩儌僗偑慺惏傜偟偄偺偱偼側偔丄奺僠儍儞僱儖偺壒傪僨僐乕僪偱偒傞AV傾儞僾偺婡擻傕丄僒儔僂儞僪嵞惗偺廳梫側億僀儞僩側偺偱偁傞丅

丂

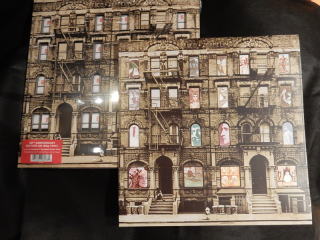

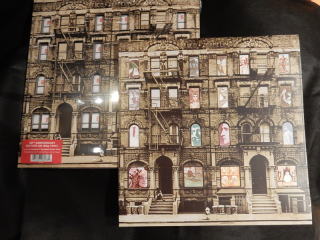

仜20160129丂儗僢僪僣僄僢儁儕儞LP

偁偺崰儁僯乕儗僀儞偲丄偲偄偆塮夋傪WOWOW偱娤偨丅

偙傟偑偨傑偨傑尒巒傑偭偨偺偩偑丄柺敀偄丅廔斦丄儗僢僪僣僄僢儁儕儞偺嬋偑棳傟丄柍惈偵LP偑挳偒偨偔側偭偨丅

寑拞偱偼丄LED嘦偺僕儍働僢僩偩偭偨偑丄LP扞偐傜偡偖偵弌偣偢丄愭擔偍傗偠攦偄偟偨僨僕僞儖儕儅僗僞乕廳検斦LP僶乕僕儑儞偺僼傿僕僇儖僌儔僼傿僥傿傪庢傝弌偟偨丅

GT俀侽侽侽X偺僞乕儞僥乕僽儖傪懼偊偰丄壒偑庒姳屌傔偩側丄丄丄偲姶偠偰偄偨偑丄彈惈儃乕僇儖偵偼偦偆姶偠偨傕偺偑丄僴乕僪儘僢僋偵偼嬌傔偰憡惈偑椙偐偭偨丅

丂僇僔儈乕儖偱偺丄儃儞僝偺僪儔儈儞僌丅偙傫側偵僉僢僋丄僶僠偝偽偒偑僞僀僩偵暦偙偊偨偺偼弶傔偰偩丅

丂偳偭偳偭偳偭偲柭傞僶僗僪儔儉丅僽乕儈乕偵側傜偢丄儃儞晅偐偢丄僞僀僩偵掲傔傞儕僘儉偑怱抧椙偄丅夵傔偰儃儞僝偺執戝偝偵婥偑晅偄偨丅

丂儅儖僠廂榐偺儈僉僔儞僌偺偼偢偑丄儀乕僗丄儃乕僇儖丄僊僞乕丄僪儔儉僗偺埵抲娭學偑栚偵尒偊傞傛偆偵揥奐偡傞丅儘僢僋偺傾儖僶儉偱偙偺傛偆側3師尦揑嵞惗偑弌棃傞偲巚偭偰偄側偐偭偨丅

丂丂

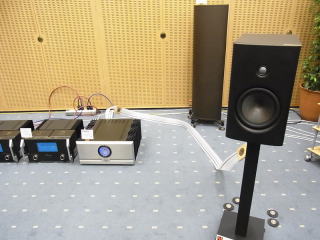

仜20160117丂丂僆乕僨傿僆僔儑乕

丂FOR MUSIC怴惢昳敪昞夛丂庨嶋儊僢僙丂怴妰巗

丂IK巵偑丄17擔丄儈僯僆乕僨傿僆僔儑乕傒偨偄側僀儀儞僩怴妰偱傗傞傫偩偗偳峴偐側偄丠偲尵偭偰棃偨丅擔掱傪挷惍偟偰嶲壛丅

丂IK巵丄IK巵偺媊掜偲巹偺3恖丅

丂怴妰巗偺庨嶋儊僢僙偼丄摉擔埨幒撧旤宐偺僐儞僒乕僩偑偁傞偲偄偆擔丅

丂嵍偐傜IK巵丄巹丄J孨

丂嵍偐傜IK巵丄巹丄J孨

丂儊乕僇乕17幮偑嶲壛偟偰偺丄壒妝僀儀儞僩偱偟偨丅

丂傾僋僔僗丄僗僥儔丄僛僼傽儞丄懢梲僀儞僞乕丄僄儗僋僩儕丄僩儔僀僆乕僪丄儔僢僋僗儅儞丄傾僉儏丄D&M丄僫僗儁僢僋丄僄僜丄儕儞丄僼僃乕僘儊乕僔儑儞丄僼儏乕儗儞丄JVC丄僉僋僠側偳丅

丂俆晹壆偵暘偗偰丄帪娫傪嬫愗傝丄怴惢昳偲壒妝傪棈傔偰丄奺儊乕僇乕偺塩嬈扴摉幰丄媄弍幰偑惢昳徻嵶傪榖偟側偑傜妝嬋傪嵞惗偡傞偲偄偆傕偺丅

丂俀丆俁婥偵側偭偨僽乕僗傪嶣塭偟偰偒傑偟偨丅

丂

丂

G俀GIYA丂僼僃乕僘儊乕僔儑儞側偳丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僄傾僼僅乕僗俁丂

丂

丂

僷僗偺P傾儞僾偲丄偙偺彫偝側SP偼係侽侽枩墌丂丂丂丂丂丂丂偙偺敀偄懷忬偺SP働乕僽儖偑俆侽侽枩庛丅

妋偐偵丄僐儞僷僋僩僗僺乕僇乕偱傕僒僀僘傪婥偵偝偣側偄梇戝側嵞惗傪峴偭偰偄傑偟偨偑丄丄丄

丂偦偺帒杮偑偁傞側傜丄弶傔偐傜價僢僌側SP傪帩偭偰棃傟偽偄偄偠傖傫丄偲峫偊傞巹偱偟偨丅

丂偦偺帒杮偑偁傞側傜丄弶傔偐傜價僢僌側SP傪帩偭偰棃傟偽偄偄偠傖傫丄偲峫偊傞巹偱偟偨丅

丂

丂

丂墱丄傾僶儘儞偺SP偲丄庤慜偺崟偄SP丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂A+H偺僐儞億乕僱儞僩孮丅

丂僪僀僣偺儊乕僇乕偲偄偆A亄H偺僔僗僥儉偺壒偼丄傑偁丄尰戙揑偲偄偆偐丄椙偄壒偱偟偨丅

丂

丂 丂俉侽俀傪慜偵帩偭偰偒偰帋挳丅

丂俉侽俀傪慜偵帩偭偰偒偰帋挳丅

丂B&W偺帋挳丄島墘夛丅怴惢昳偺俉侽俁丂D3偲俉侽俀丂D3丂帡偨僨僓僀儞偩偑丄俉侽俀偺曽偑彮偟戝偒偄丅僂乕僼傽乕儐僯僢僩偺僐乕儞晹傪怴奐敪丅僇乕僽僪僐乕儞丄寉検崅崉惈偺嵽幙偲偄偆丅僗僐乕僇乗晹僴僂僕儞僌偼丄偙傟傑偱僐乕儕傾儞乮恖憿戝棟愇乯偩偭偨偑丄崱夞偼傾儖儈崌嬥嶍傝弌偟丅撪晹偼僞乕價儞僿僢僪偲柤晅偗偨峔憿傪庢傞丅僣僀乕僞乕晹偺僲乕僠儔僗宆僇僶乕傕丄嬻摯僇僶乕偐傜傾儖儈嶍傝弌偟偲側傝丄偳偪傜傕僇僠僇僠丅

旕忢偵僞僀僩側掅堟偲丄僴僀僗僺乕僪丄崅暘夝偺拞崅堟丅僄乕僕儞僌偡傞偲椙偄壒偵側傝偦偆偩偑丄偁偔傑偱尰戙揑側壒偱憉夣偩丅巊偄巒傔偼壒偑峝偔擡懴偑昁梫偱偟傚偆丅

丂

丂JVC僽乕僗偱偼丄怴塻DLA-X750R傪愝抲丅僉僋僠偺係K僗僋儕乕儞偵搳幩偟偰偄傑偟偨丅JVC偺係K僨儌摦夋偺夋幙偼慺惏傜偟偐偭偨丅

丂

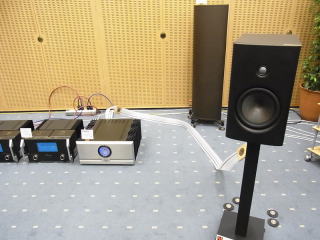

丂媣偟傇傝偵IK巵偺僔傾僞乕傪朘栤丅

丂僴僀儗僝丄慺惏傜偟偄両偲偄偆壒傪暦偒偵峴偒傑偟偨丅

丂僄僀僪僗儗僼傽儗儞僗偑柍偔側傝丄偝偭傁傝偟偰偟傑偭偨塃庤僐儞億儀乕僗丅

丂丂

丂丂

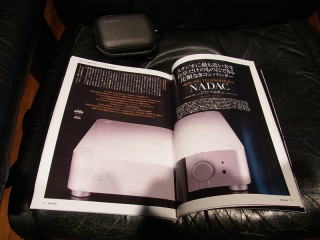

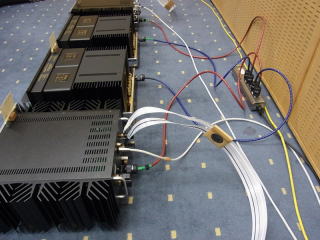

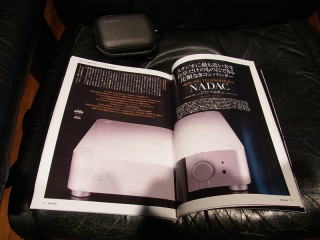

丂NADAC偲偄傢傟傞儅儖僠僠儍儞僱儖僴僀儗僝DAC偱偁傞丅丂揹尮働乕僽儖偼PAD僾儔僘儅僪儈僫僗丅XLR働乕僽儖偼丄僑乕儖僨儞儕僼傽儗儞僗側偳丅

丂12寧偵巒傔偨偽偐傝偩偲偄偆丅偙傟偐傜姷弉偵擖傞偲巚傢傟傞偗偳丄偦偺崰偑傑偨妝偟傒側壒偱偁傝傑偟偨丅

丂

丂 丂PC偺揹尮働乕僽儖偑PAD僪儈僫僗側傫偰擔杮偱偼偙偙偩偗偱偟傚偆丅

丂PC偺揹尮働乕僽儖偑PAD僪儈僫僗側傫偰擔杮偱偼偙偙偩偗偱偟傚偆丅

丂婎杮偼丄僀儞僞乕僱僢僩偱丄壒妝僼傽僀儖傪僟僂儞儘乕僪峸擖丅

丂FLAC丄儅儖僠ch僼傽僀儖丄DSD側偳帺暘偺媮傔傞僼傽僀儖傪2乣3000墌偐傜5乣6000墌偱峸擖丅

丂PC偺HDD偵抲偄偨妝嬋僼傽僀儖傪USB乮傑偨偼LAN乯働乕僽儖偱丄NADAC傊憲傞丅

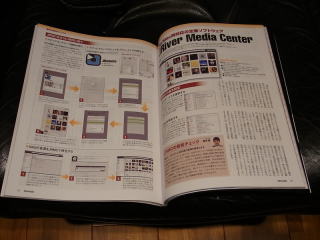

丂妝嬋僼傽僀儖偼丄僜僼僩僂僄傾偱娗棟丄嵞惗丅僴僀儗僝嵞惗傾僾儕働乕僔儑儞偲尵偭偰傕椙偄偱偟傚偆丅

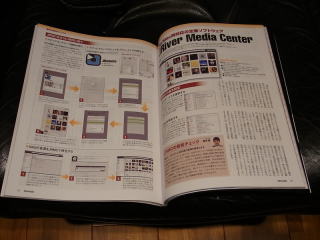

丂崱夞偼丄JRiver media center丂偲偄偆僜僼僩傪巊梡偟偰偄傞傛偆偱偡丅NADAC偺揧晅僜僼僩偼emotion偲偄偆傕偺偩偦偆偩偑丄堦晹嵞惗偱偒側偄僼傽僀儖僞僀僾乮奼挘巕乯偑偁傞偦偆偱丄崱夞偼巊梡偟偰偄側偄偲偺偙偲丅

丂

丂

丂僄僀僪僗儕僼傽儗儞僗偵懼偊偰偱傕丄偙偪傜偑椙偄丄偲側偭偨NADAC丅

丂僴僀儗僝偲尵傢偢丄妝嬋僼傽僀儖偺嵞惗DAC丄偦傟傕儅儖僠僠儍儞僱儖偱偁傞丅偙傟偼枺椡揑偩丅

丂儅儖僠僠儍儞僱儖偵丄僄儞僐乕僪偡傞擻椡偺偁傞傾僾儕働乕僔儑儞丅

丂儅儖僠僠儍儞僱儖偵丄僄儞僐乕僪偡傞擻椡偺偁傞傾僾儕働乕僔儑儞丅

丂愄偺僪儖價乕僒儔僂儞僪乮儅僩儕僢僋僗乯僨僐乕僟乕偺傛偆側摥偒傪偡傞丅偨偲偊偽丄尦僼傽僀儖偑2ch偺帪丄5.1丄7.1丄9.1ch側偳岲傒偺僠僃儞僱儖偵曄姺偟偰偔傟傞偺偩丅

丂懡彮偦偺媄偑偁偞偲偄偑丄儌僲偵嬤偄1970擭戙偐傜偺壧梬嬋偑僒儔僂儞僪偵側傞偺偼妝偟偄傕偺丅

丂傑偨丄儅儖僠僠儍儞僱儖僴僀儗僝僼傽僀儖傕僱僢僩偵偼偁傝丄偦傟傪峸擖偡傞偙偲偵傛偭偰丄傛傝偡側偍側壒幙偱偺儅儖僠僠儍儞僱儖嵞惗偑弌棃傞偺偩偭偨丅

丂僴僀儗僝偵懳偡傞棟夝偑彮偟怺傑偭偨朘栤偱偟偨丅

仜20160110丂丂丂LP

丂僗僥儗僆僒僂儞僪偐傜丄LP偑敪攧偝傟偨丅

丂2015擭11寧敪攧丂2015擭12寧攧傝愗傟丂尷掕1000枃丂180g廳検斦

丂僥儗僒僥儞丂儀僗僩丂8640墌

丂僗僥儗僆僒僂儞僪偱偼丄CD偱儕儅僗僞乕乮僓僢僣偺儅僗僞乕梡CDR偵從偄偨傕偺乯偱愇愳偝備傝丄僥儗僒僥儞丄旤嬻傂偽傝丄側偳偑偁傝丄偙傟傕8640墌偩偑丄杴偦2嬋廂榐偱丄桪廏榐壒偱偼偁傞偑丄偄偐傫偣傫1嬋偁偨傝偺扨壙偑崅夁偓丅

丂LP偼丄娵娵椉柺擖偭偰偄傞偺偱丄彮偟偼C/P偑椙偄丠

丂僞乕儞僥乕僽儖傪曄偊偨GT20侽侽X偱偺挳庢丅

丂僇僠僢偲壒偑偒傟偄偵惍撢偝傟偨娤偑偁傝傑偡丅TT偺僄乕僕儞僌傪寭偹丄椉柺傪僿價儘僥偟傑偟偨丅偡傞偲丄懡彮丄寣偺捠偭偨儃乕僇儖偵側偭偰偒傑偟偨丅SACD偺帪傕偦偆側偺偱偡偑丄偙偺僗僥僒儞儕儅僗僞乕僔儕乕僘丄懡彮壒偑屌偄丅壒傪惍偊偡偓偰偄傞姶偠偑偡傞丅徏揷惞巕偺SACD丄旤嬻傂偽傝偺CD傪捠偟偰姶偠傞偺偼丄壒偺屌偝丅

丂SACD丄CD偲傕丄徚帴丄僫僲僥僋嵻揾晍丄壒偺椙偔側傞働乕僗傪巊梡偟偰丄傛偆傗偔壒偑棊偪拝偄偰偒偰丄側傔傜偐偵側偭偰偔傞丅

丂LP傕丄庒姳偦偺孹岦偑偁傝丄僄乕僕儞僌傕寭偹偰丄僿價乕儘乕僥乕僔儑儞傪峴偆丅

丂4夞埵嵞惗偟偰偔傞偲丄懡彮側偠傫偱偒偰丄壒偑廮傜偐偔側偭偰偒偨丅

丂LP偱傕丄偙偺傛偆側壒偺曄壔偑惗偠傞傕偺側偺偐丅桪廏榐壒偩偐傜偙偦傢偐傞曄壔側偺偐傕偟傟側偄丅

丂僥儗僒僥儞偼斢擭晄嬾側恖惗偺拞朣偔側偭偰偟傑偭偨壧昉偱偁傞丅偦偺惡偑丄LP偱挳偗傞偺偼岾偣側偙偲側偺偐傕偟傟側偄丅

仜20160101丂怴擭偁偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅

2015擭偺廳戝僯儏乕僗

侾丏僾儘僕僃僋僞乕岎姺丂丂DLA-X70R傪丄DLA-X700R傊曄峏

俀丏GT俀侽侽侽X偺僞乕儞僥乕僽儖傪僗僥儞儗僗柍岰嵽嶍傝弌偟廳検媺18僉儘斉偵曄峏

俁丏僫儞僩儌僗僙僢僥傿儞僌

係丏僫儞僩儌僗僙僢僥傿儞僌偵娭楢偟偰丄傾儞僾丄傾僫儘僌僾儗乕儎乕戜偲偟偰丄TAOC儔僢僋摫擖

俆丏Hi8偺BD儗僐乕僟乕僨僕僞儖壔恑峴

俇丏壒偺椙偔側傞僨傿僗僋働乕僗摫擖

俈丏偐側偄傑傞偝傫偺偍姪傔丂愙揰摫捠懀恑嵻丄UL僥乕僾丄僥僼儘儞僥乕僾側偳峸擖丅

俉丏儘乕僪僶僀僋摫擖

俋丏僆乕僩僶僀X4僣乕儕儞僌帪屘忈

侾侽丏1972擭偙傠偺儔僕僆峸擖

侾丏僾儘僕僃僋僞乕

丂係K懳墳傪壥偨偟偨價僋僞乕偺e-shift媄弍偑偝傜偵恑壔偟偨傕偺丅俉K偺僂儖僩儔SHD偺懳墳偼傕偆彮偟愭丅僱僀僥傿僽係K偺幚尰傕傑偩愭偺JVC丅偦偺拞偱弉惉傪廳偹偨僾儘僕僃僋僞乕偱偁傞丅

丂僜僯乕偺僱僀僥傿僽係K僾儘僕僃僋僞乕偵懳偟偰丄夋慺偢傜偟偲偄偆庤朄傪巊偭偰偄傞偩偗偱昡壙偑掅偄偺偩偑丄弌偰偔傞夋幙偼慺惏傜偟偄傕偺偱偁傞丅媄弍揑側徻嵶偼抲偄偰偍偄偰傕丄弌夋儗儀儖偑椙偗傟偽OK偱偁傞丅

丂嬥宆偺娭學偱丄悢悽戙偵傢偨偭偰嫟捠偺鉃懱偺價僋僞乕婡丅

丂嬥宆偺娭學偱丄悢悽戙偵傢偨偭偰嫟捠偺鉃懱偺價僋僞乕婡丅

丂僐儞僩儔僗僩偑偡偛偔椙偄丅怓偺弌偑僔儍乕僾丅愗傟偺椙偄丄偲偄偆昞尰偑怓偵偮偄偰摉偰偼傑傞偺偱偁傞丅

丂婲摦帪娫偑庒姳偩偑憗偔側偭偨丅塣揮壒偼丄惷偐偱偁傞丅僄傾僐儞偺惷壒儌乕僪偺曽偑壒偑戝偒偄傛偆偩丅

俀丏僞乕儞僥乕僽儖曄峏

丂彫扢偺嬈幰偐傜柍岰僗僥儞儗僗嶍傝弌偟18僉儘偲偄偆堦昳傪擖庤偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂壒偑奿抜偵椙偔側傞偲偐丄寖曄偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅

丂壒偑傄偟偭偲惍楍偟偰丄戺傝姶偼尭彮丅

丂挻掅堟偑壓曽偵奼戝丅偙傟傕丄僺僔僢偲偵偠傒偺側偄掅壒偱偁傞丅

丂扅偺嬥懏墌斦側偺偱偡偑丄僄乕僕儞僌偵帪娫偑偐偐傞僞僀僾偱偡丅庒姳丄崅堟偵朶傟偑偁傞傛偆偵姶偠傑偡丅偟偐偟丄慺惈偼椙偄偺偱堦強寽柦僄乕僕儞僌乮嵞惗乯偟偰偄偔傛偆偵偟傑偡丅

丂丂僀僫乕僔儍傕弮惓偺3攞丅

丂丂僀僫乕僔儍傕弮惓偺3攞丅

俁丏僫儞僩儌僗僙僢僥傿儞僌

丂

丂 丂

丂

丂僩僢僾偵B&W偺CM1傪4杮丅

丂傾儞僾偼僫僇儈僠偺僀儞僥僌儗乕僥僢僪傾儞僾丂傾儞僾侾丅偄偢傟傕1992擭崰偺惢昳丅

丂壒偼丄AV僾儕AV8801偺壒偑偖傫偖傫傛偔側偭偨偺偱丄5.1ch偱傕廫暘側壒応憂惉偑偱偒傞偑丄崱夞偺僫儞僩儌僗偼揤堜晹4偮偑捛壛偱丄9.1ch偲側傞丅

丂傾儞僾晹偺昞帵偼丄僪儖價乕THD丂PL嘦z丂偲偄偙偲偱丄儘僗儗僗偺THD偵壛偊偰僾儘儘僕僢僋嘦偺Z僶乕僕儑儞偲偄偆傕偺偩傠偆丅

丂儅僢僪儅僢僋僗僼儏乕儕乕儘乕僪丄僌儔價僥傿丄僀儞僞乕僗僥儔乗丄僼儏乗儕乕丄儕僽僟僀儕僺乕僩丄僀儞僒僀僪僿僢僪乮僀儞僒僀僪傾僂僩乯側偳側偳偐側傝柺敀偄壒応偑憂惉偱偒傞丅僩僢僾SP偑側偄忬懺偱傕偐側傝枮懌姶偼崅偐偭偨偑丄9.1ch偼丄偦傟側傝偺妝偟傒曽偑偱偒傑偡丅

丂偝偰丄杮摉偺傾僩儌僗娐嫬偵偡傞偐偳偆偐丄偩丄丅

係丏傾僫儘僌僾儗乕儎乕梡偵TAOC偺揝儔僢僋摫擖丅

丂僌儗乕偺僇僶乕僔乕僩偺壓晹偵丄傾儞僾1偑2戜丅

丂摨堦SP偵摨堦傾儞僾偵傛傞僒儔僂儞僪偼丄埲慜偐傜偺寛傑傝偛偲丅

丂摨堦SP偵摨堦傾儞僾偵傛傞僒儔僂儞僪偼丄埲慜偐傜偺寛傑傝偛偲丅

丂偝偡偑偵丄揤堜梡偵僂僀儖僜儞偼帩偭偰棃傟側偄丅CUB嘦偑桳偭偨傜巊偭偰偄偨偩傠偆偐丅僂僀儖僜儞偺SP偼婎杮揑偵廳偄偺偱揤堜庢傝晅偗偼帄擄偺媄偩丅

丂崱夞偺CM1傕丄僐儞僷僋僩SP偲偟偰偼廳偄曽偩丅栘惢偺L傾儞僌儖偱暻偵愝抲偟偨偑丄偙偺L傾儞僌儖偑寢峔抏惈偑嫮偔丄婥傪晅偗側偄偲CM1僋儔僗偱傕傃傃傝偺敪惗尮偵側偭偰偟傑偆丅

俆丏Hi8偺BD儗僐乕僟乕偵傛傞僨僕僞儖壔

丂Hi8偼丄僇儉僐乕僟乕偱價僨僆偳傝傪偟偰偄偨僼僅乕儅僢僩丅壠懓摦夋偑傎偲傫偳丅偦偺愄偼CCDV700偲偄偆僜僯乕偺Hi8僇儉偱偽傝偽傝嶣傝傑偔偭偰偄偨偺偩丅

丂Hi8僥乕僾偵偼丄MP偲ME偲偄偆庬椶偑偁傝丄ME偼挻愨夋幙偩偑崅壙偩偭偨偨傔丄埨壙側MP偑庒姳懡偐偭偨丅偙傟偑偁偩偲側偭偨丅MP偼僪儘僢僾傾僂僩偑懡偐偭偨偺偩丅

丂

俇丏夋傕壒傕椙偔側傞僨傿僗僋働乕僗丅

丂働乕僗偵CD,SACD,DVD,BD側偳傪擖傟偰1暘乣傎偳偍偄偰偍偔偲丄CD偩偭偨傜壒偑傎偖傟暦偒傗偡偔側傞丅SACD偩偭偨傜壒応偑儚僀僪偵丄崅堟偑偝傜偝傜棳傟傞丅

丂DVD偩偭偨傜偑偝偑偝偟偨夋偑傛偔側傞丅壒傕摨條偵傛偔側傞丅

丂BD偩偭偨傜丄僐儞僩儔僗僩偑岦忋丅堦偮忋偺嶌昳偵側傞傛偆側岠壥偑偁傞丅弶傔偼旣懥傕偺偐偲巚偭偰偄偨偑丄幚嵺岠壥偑偁傞偺偱擣傔偞傞傪摼側偄丅

丂

俈丏揹尮僾儔僌帺嶌丄揹婥嶌嬈偺偍嫙偵UL僥乕僾丅

丂偐側偄傑傞偝傫偵傛傟偽丄1杮100墌傎偳偺價僯乕儖僥乕僾偩偲悢廡娫偱傋偨傋偨偵側偭偰偟傑偆丅偦傟偑UL僥乕僾偩偲側傝偵偔偄偲偄偆偺偩丅

丂傑偨丄僥僼儘儞僥乕僾偼婎斦丄嵽椏偺柭偒巭傔偵丅

丂摫捠椙壔嵻偼丄婑傝慄丄扨慄偺抂巕晹傪價僗偱屌掕偡傞嵺丄偙偺塼傪偛偔彮検悅傜偡偲丄愙怗柺愊偑奼戝偟丄壒偑椙偔側傞丄偲偄偆傕偺丅

丂偙偪傜偼壢妛揑榑嫆偺偁傞乮傜偟偄乯昳乆側偺偱偡丅

俉丏帺揮幵乮儘乕僪僶僀僋乯摫擖丅

丂30擭娫丄帺暘偺僗億乕僣幵傪帩偰側偄偱偄傑偟偨丅偙偺傑傑偱偼擭傪庢偭偰巰傫偱偟傑偆偺偱丄30擭慜偵媥巭偟偨柌傪幚尰偟傑偟偨丅

丂儘乕僪僶僀僋偺摫擖偱偡丅崱夞偺昳偼僗儁僔儍儔僀僘僪偺儘乕僄儞僪婡丅

丂傑偢偼偙傟偱僩儗乕僯儞僌偟偰丄暔懌傝側偔側偭偨傜師偺僗僥僢僾傊丄偲偄偆嶼抜丅

丂師偼30枩僋儔僗偺僇乕儃儞僼儗乕儉偐?

9.僆乕僩僶僀僣乕儕儞僌偱丄垽幵儂儞僟X4偑屘忈丅

丂屘忈尨場偼丄儗僋僠僼傽僀傾乗偑夡傟偨偙偲偵傛傞捈棳揹尮憆幐丅

丂攇媦懝奞偱丄僶僢僥儕乕丄奺僶儖僽乮揹媴乯丄擱椏寁A'y丄偑攋懝丅偄傠偄傠偁傞傕傫偱偡丅

10丏1972擭偙傠偺儚乕儖僪儃乕僀GXO丄僗僇僀僙儞僒乕5500丄5800擖庤

丂

丂偨傑偨傑丄奺婡庬偺摦嶌昳丄旤昳偑儎僼僆僋偵偁傝丄偨傑偨傑岾塣偵傕擖庤偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂儚乕儖僪儃乕僀GXO偼丄僗僥儗僆MPX僙僷儗乕僞乕偱僗僥儗僆嵞惗丅

丂僗僇僀僙儞僒乕5500偼孼偑偦偺摉帪巊偭偰偄偨傕偺丅

丂僗僇僀僙儞僒乕5800偼丄摉帪崅壙偱擖庤偱偒側偐偭偨婡庬偱偁傝傑偟偨丅

丂偄偢傟傕姰摦旤昳偺桪傟傕偺丅弌昳幰偵姶幱両

丂 丂

丂

丂崱夞擖庤偺GXO僽儔僢僋僶乕僕儑儞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偪傜偼丄僆儕僕僫儖偺GXO丅

丂 丂僞僀儅乕偺壓懁偵丄偙偺MPX僙僷儗乕僞乕傪憰拝偡傞偲丄GXO2戜偱僗僥儗僆嵞惗丅

丂僞僀儅乕偺壓懁偵丄偙偺MPX僙僷儗乕僞乕傪憰拝偡傞偲丄GXO2戜偱僗僥儗僆嵞惗丅

丂

丂1972擭摉帪丄GXO傛傝FM偺壒偑僋儕傾偱偁偙偑傟偰偄偨5500丅

丂偦偺僜僯乕偐傜杮奿揑BCL儔僕僆偲偟偰敪攧偝傟偨偺偑5800丅摉帪崅壙偱偲偰傕攦偭偰傕傜偊側偐偭偨丅

GT2000偲挿壀揝抝偑弌偰偔傞偲攦傢側偄傢偗偵偼偄偐側偄偺偱偡丅

GT2000偲挿壀揝抝偑弌偰偔傞偲攦傢側偄傢偗偵偼偄偐側偄偺偱偡丅 丂惢昳儗僢僌偺榚偵姎傑偣偨僗儁乕僒乕丅杮棃偺嵹偣斅偵廂傑傝傑偡丅

丂惢昳儗僢僌偺榚偵姎傑偣偨僗儁乕僒乕丅杮棃偺嵹偣斅偵廂傑傝傑偡丅 丂偙偺傛偆偵丄惢昳儗僢僌偼丄嵹偣戜傪偼傒弌偟丄儔僢僋偺揝僼儗乕儉偵偐偐偭偰偟傑偆偺偱偟偨丅

丂偙偺傛偆偵丄惢昳儗僢僌偼丄嵹偣戜傪偼傒弌偟丄儔僢僋偺揝僼儗乕儉偵偐偐偭偰偟傑偆偺偱偟偨丅

丂僉儍儞僨傿乕僘乮旝徫傒曉偟儀僗僩1978乯

丂僉儍儞僨傿乕僘乮旝徫傒曉偟儀僗僩1978乯

丂SACD偼僄僜僥儕僢僋UX-1偱偺嵞惗丅

丂SACD偼僄僜僥儕僢僋UX-1偱偺嵞惗丅

UB90

UB90 丂捠忢斉BD偱傕廫暘偵崅夋幙偱偟偨丅乮儗償儏乕嶲徠偔偩偝偄乯

丂捠忢斉BD偱傕廫暘偵崅夋幙偱偟偨丅乮儗償儏乕嶲徠偔偩偝偄乯 丂偄傑偳偒丄僇僙僢僩僥乕僾偺嶨帍

丂偄傑偳偒丄僇僙僢僩僥乕僾偺嶨帍 丂偄傑偳偒僂儖僩儔僙僽儞丅

丂偄傑偳偒僂儖僩儔僙僽儞丅 丂婫姧儂乕儉僔傾僞乕偑偄偮偺娫偵偐丄儂儚僀僄偵曄傢偭偰偄偨傜丄偄偮偺娫偵偐杮崋偱媥姧偵丅

丂婫姧儂乕儉僔傾僞乕偑偄偮偺娫偵偐丄儂儚僀僄偵曄傢偭偰偄偨傜丄偄偮偺娫偵偐杮崋偱媥姧偵丅 丂2015擭儂儚僀僄弔崋媥姧慜嵟屻偺敪峴帍丅

丂2015擭儂儚僀僄弔崋媥姧慜嵟屻偺敪峴帍丅

丂MAGIC BOX偲偄偆彜昳

丂MAGIC BOX偲偄偆彜昳

丂嵍偐傜IK巵丄巹丄J孨

丂嵍偐傜IK巵丄巹丄J孨 丂

丂

丂

丂

丂偦偺帒杮偑偁傞側傜丄弶傔偐傜價僢僌側SP傪帩偭偰棃傟偽偄偄偠傖傫丄偲峫偊傞巹偱偟偨丅

丂偦偺帒杮偑偁傞側傜丄弶傔偐傜價僢僌側SP傪帩偭偰棃傟偽偄偄偠傖傫丄偲峫偊傞巹偱偟偨丅 丂

丂

丂

丂 丂俉侽俀傪慜偵帩偭偰偒偰帋挳丅

丂俉侽俀傪慜偵帩偭偰偒偰帋挳丅 丂丂

丂丂

丂

丂 丂PC偺揹尮働乕僽儖偑PAD僪儈僫僗側傫偰擔杮偱偼偙偙偩偗偱偟傚偆丅

丂PC偺揹尮働乕僽儖偑PAD僪儈僫僗側傫偰擔杮偱偼偙偙偩偗偱偟傚偆丅 丂

丂

丂儅儖僠僠儍儞僱儖偵丄僄儞僐乕僪偡傞擻椡偺偁傞傾僾儕働乕僔儑儞丅

丂儅儖僠僠儍儞僱儖偵丄僄儞僐乕僪偡傞擻椡偺偁傞傾僾儕働乕僔儑儞丅

丂嬥宆偺娭學偱丄悢悽戙偵傢偨偭偰嫟捠偺鉃懱偺價僋僞乕婡丅

丂嬥宆偺娭學偱丄悢悽戙偵傢偨偭偰嫟捠偺鉃懱偺價僋僞乕婡丅 丂丂僀僫乕僔儍傕弮惓偺3攞丅

丂丂僀僫乕僔儍傕弮惓偺3攞丅 丂

丂 丂

丂 丂摨堦SP偵摨堦傾儞僾偵傛傞僒儔僂儞僪偼丄埲慜偐傜偺寛傑傝偛偲丅

丂摨堦SP偵摨堦傾儞僾偵傛傞僒儔僂儞僪偼丄埲慜偐傜偺寛傑傝偛偲丅

丂

丂

丂僞僀儅乕偺壓懁偵丄偙偺MPX僙僷儗乕僞乕傪憰拝偡傞偲丄GXO2戜偱僗僥儗僆嵞惗丅

丂僞僀儅乕偺壓懁偵丄偙偺MPX僙僷儗乕僞乕傪憰拝偡傞偲丄GXO2戜偱僗僥儗僆嵞惗丅