zakki 202404-

メイブル Myavroom の略 Mavr

○20241230 2024年まとめ

Kenvi 12月号の目次は前回書きました。

1.ハイ落ち

X1Grandslammのエージングが進み音が出るようになって来た。

すると音量例えば夜間音量を下げるようになった。

ここで再生周波数特性がフラットだと仮定しても、音量が小さくなると、聴感上のf特は中域盛り上がりの低域と高域がダダ下がりになる。

ところが小音量でも充分な低域再生をもつX1Grandslammとそのコンポーネントによって、低域~中域が確保されてしまう。

結果、相対的に高域が下がって聴こえるのだ。

音量を大きくして見るとフラットに音楽が鳴るので分かった。

オーディオは難しい。

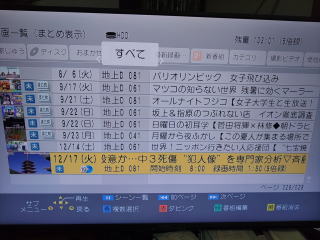

2.BDレコーダーBRZ2000のHDD交換。

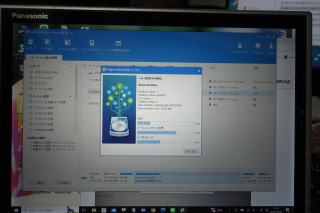

前振りでノートPCパナソニックXZ6のSSDを交換していた。

HDD交換は以前デスクトップ機で2回以上経験済みだった。

今回は事前調査で、ただのHDDでは上手くいかない。AVコマンド対応のHDDじゃないとダメだと知った。

事前に2TB3TBのWDHDDを準備していたが、新たにAVコマンド対応の中古東芝HDD2TB8000円を買った。

ばらし方もヨウツベ動画を参照にした。肝心のHDDコネクタを外すときに躓いてしまった。

アルパインエンジニアリング現職理系の同級生技術者に助けを求めた。私が製造現職にあったのは32年前だ。ここは現職に頼る方が懸命だ。

友人Tからの画像。的確な指示だ。

友人Tからの画像。的確な指示だ。

この爪の左右ともこじ開けて見事HDD外しに成功。

まず右側を出した。この後左も少し出してコネクタを無事外すことが出来た。

まず右側を出した。この後左も少し出してコネクタを無事外すことが出来た。

このコネクターはメインPCBとコネクタPCBを金属細板列で接続して、HDD振動でコネクタ部での半田割れを防止する設計なのだった。

クローンマシンで4-5時間。

クローンマシンで4-5時間。

クローンの完成。戻して組立。

電源を入れるときはリモコンでONにする。私は番組表でONにすることにしている。

HDD認識の順序の関係とは思うが、昔からディーガは本体の電源ボタンではなくリモコンでONOFFするのが常識だった。

肝心のHDDの内容はキープ。

肝心のHDDの内容はキープ。

動作上問題なし。

ディーガの初期設定に行って見ても特に異常は見当たらない。

コンテンツが無事でまずは大成功。

新HDDになって動作がはっきりした。こころなしか速くなったような気もする。

HDD交換作戦は成功!

このディーガはよほどHDDを外してほしくないのか。他の全てのパーツを外さないとHDDが取り外せない設計になっていた。

他のディーガでは通常のPCのコネクターと同様のコネクタを使っている機種もある。

3.FANZA中毒

アダルトビデオ入手先のツタヤ西口店が2020年5月に閉店。2020年末までは遠方だが通勤途上にあったツタヤに行ってはAVをレンタルしまくった。

ところが2021年2022年と福島沖地震が発生。私の仕事が3倍増になってしまった上、職場も変わったのでAV豊かなツタヤに行かなくなった。

2023年5月一番近かったゲオが閉店。深刻なエロ不足に陥ってしまった。

みんくチャンネルの広告でFANZAを見た。通信販売。ストリームなどは食わず嫌いであったが、現状AVの入手先が枯渇しているので入手が最重要問題だった。

FANZAはエロの総合デパートだった。AVビデオ販売レンタル、大人コミック、大人のおもちゃ。エロならほぼなんでもありのサイトだった。

広告で有名なDMM.COMはここの一員だった。

みんくではさらに10円セールの衝撃と銘打ってレンタル10円(後になってわかったのだが、無期限ダウンロードの購入が10円の時もあった)の時があることを知った。

覗いてみるとHD(ハイビジョン)標準でレンタル300円~。新作は高いが1年経った旧作は300円~。セールで100円、150円、200円、210円など。

ツタヤレンタルはDVDのSD画質。BDも在るのはあったがコンテンツが高しょーか三上優亜くらい。つまり売れる女優はBDがあるが、残り95以上%はDVDだった。

お気に入りの女優例えば水卜さくらちゃんを一番最初に発見したときはHDのBDで購入した。ところがレンタルにすれば安く入手出来るのが分かって以降はレンタルHDストーリミングに変更。

セールで50%オフは150円~。期間限定物などは200円、210円など。HD画質でAVを入手出来るのだ。

2021年から2024年のAVの穴を埋めるべくFANZAに熱中した5月から12月までの約半年間。BDR、BDRDL、を何枚買っただろうか。相当な資金をぶち込んだ。

これがFANZA中毒である。

一応2024年で終了の予定だ。

大人の画像はここでは控えます。

大人の画像はここでは控えます。

4.3バカ大賞

考えてみると馬鹿をとりあげてなじるのは不毛だと気づいたので候補3,4つで中止。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

5.年末恒例 2024年重大出来事発表!

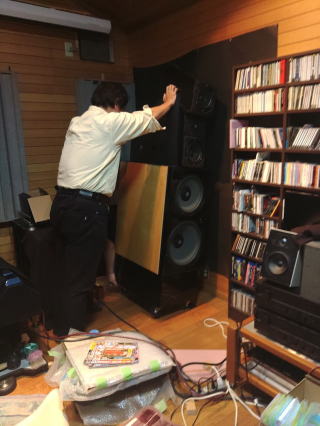

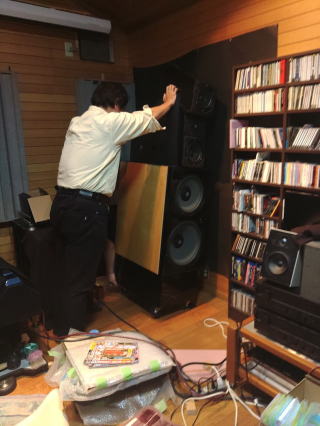

①7月 X1Grandslamm 納品

2023年に床にコンクリートを流し込んで1年。落ち着いた頃に一本270キロのブツを搬入セッティング。

オーディオグランドスラムのIK社長とJ君。そして大学ゼミ同期のO友が搬入作業を行った。

車より安い。しかし価格と物量ともにメイブル史上最大のオーディオコンポーネントの納品だった。

サラウンド・マルチチャンネルとの兼ね合い。再生コンポーネントの変化。

ハイレゾファイル再生への挑戦などなど変化が続いていく。

画像は搬入時のもの。

画像は搬入時のもの。

②11月ラグビー不惑チームに加入

いわき不惑で登録し試合に参加するようになった。

磐梯熱海G いわき不惑対郡山不惑 10月 マスターズ花園前哨戦

くるみG 仙台不惑戦にいわき不惑郡山不惑など合同参加 坂本1トライ 11月2日

鮫川G いわき不惑対新潟不惑

水戸ケーズデンキスタジアム 常磐線大会 水惑(水戸不惑)クラブに混ざって参加。赤パン主と黄色紫パン主2試合。アシスト1。

磐梯熱海G

磐梯熱海G

いわき不惑郡山不惑全員。福島県の不惑ラガーマンほぼ全員か?

白っぽいのが郡山不惑。水色っぽいのがいわき不惑。

常磐線大会

常磐線大会

ケーズデンキスタジアム。

女性ラガーマンと。ピースマークはJCである。後ろに新潟のみほりん。手前下が今回お初の女史。

③10月マスターズ花園2024参加 対早稲田学院高校 60代以上 0:2トライ

プロ写真家の写真 花園スタジアム前にて 真ん中サングラスは黄色パンツラガーマンNさん。

試合前日 通天閣を後ろに同期と 試合前ロッカールームで みほりんと

しんたろうの奥様と娘さん あっちゃんの奥様Mやん

④4月阿武隈川春のサイクリング会参加

前職ナカミチFの生産技術課長Mさん右とそのお友達。

桑折桃の里休憩所で たまこんのふるまいを食す。

⑤5月KKツーリングクラブ 笹川流れツアー 村上の一心亭閉店ショック

村上へ行く手前のハム屋さん。 帰りのパーキングにて

⑥7月8月9月余りに暑くてオートバイに乗れず 自分だけかと思ったら皆さん乗っていなかった情報。福島の夏が暑すぎた件。

⑦7月メインのレッツノートXZ6のSSDが壊れる事件

SSD交換。新品+増量。

ただしバックアップ漏れで、貴重な画像ファイルが多数ロスト。容量は在るのだがレジストリが破壊で再生できず。

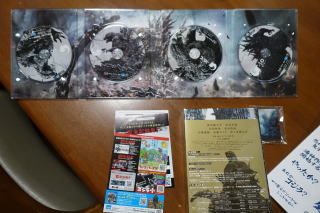

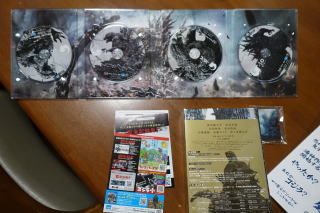

⑧2024年のディスク大賞

グランプリは「ゴジラ-1.0」でしょうか。

2024年のディスクはまた別項にする予定です。

⑨12月プロジェクターのランプ切れ

2023年7月頃中華のランプに交換したもの。1年ちょっと持った感じか。HDRで見ていると持たないものだ。

⑩仕事が32年目突入。2020年末の定年時構想では65歳位でやめるか?位の感じだった。

ところがCOVID19騒ぎに続く2021年2022年福島沖地震で予定がご破算。

2023年に体調を崩し持ち直すのに1年。

近くの県立温プールでウオ―キンリハビリ。

2024年に何とか復調したは良いけれど、来年65歳の2024年。65歳仕事打ち止めはないな!と方針転換。

身体の動く限りまずは70歳までやってみようか、と目標設定し直しました。

ラグビーも復活したので併せてどうなるか見ものだ。

他ここに取り上げなかった事件事案出来事がたくさんあります。

⑪10月在福磐城高校同窓会

集合写真撮影直前

集合写真撮影直前

この時は、衆議院選挙公示の前日で立候補を明かせない人物もいた。

左写真は、左から私。FTVのI女史、磐城高校校長。某高校の教頭のお二人。下に今回の目玉の人物。この段階では選挙の事は一言も明かさず。

私以外全員優秀な皆さんです。

皆様良いお年をお迎えください。

○20241220

12月の話題

1.X1Grandslamm 高域落ちの理由判明

2.BDレコーダー BRZ2000のHDD交換

3.FANZA中毒

4.2024年三バカ大賞 候補選考始まり

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.X1Grandslammのハイ落ち問題

再生音量が小さくなってしまったのが原因と判明しました。

2.部品や使用器具を準備してきたBRZ2000のHDD交換を2024年中に交換完了を目指して修理開始。

3.FANZA中毒

FANZA=エロ(アダルト)のデパート。

2021年からツタヤのアダルトVを入手しにくくなっていたところに、一番近いGEOまで2024年5月閉店。

ミンクチャンネルでたまたま見かけたFANZAの広告で動画ダウンロードの虜に成ってしまった。

2021年から2024年の3年分のHDアダルトVを猿のマスターべーションのごとく日夜せっせとエロビデオ作成に取り組んでしまった。

FANZA中毒である。クレカ支払いが高額になり破綻寸前の残高不足を招いてしまう。とんでもないことだ。

枚数は6月から半年で数百枚以上。

やばいので2024年12月で終了しようと思っていたが、日替わりセール半額150円攻勢でどうなるか不明。

半年で2回10円セールに遭遇。その驚きの価格の破壊力で中毒に拍車がかかってしまう。

4.下書きをFBにあげて準備中。

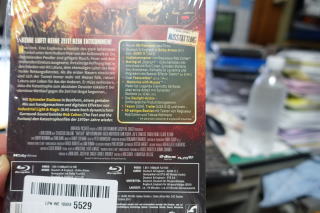

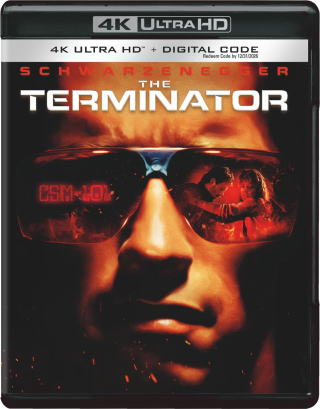

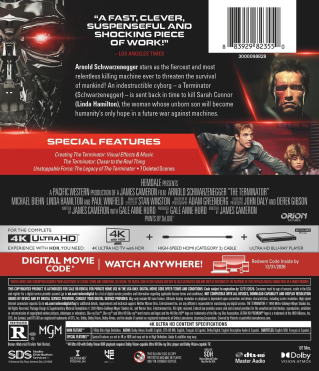

○20241122 ターミネーター

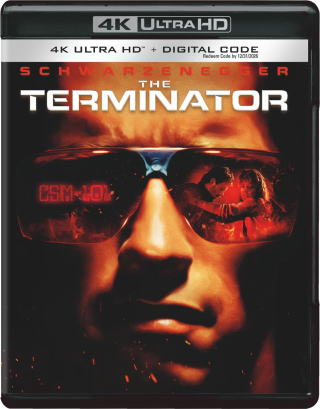

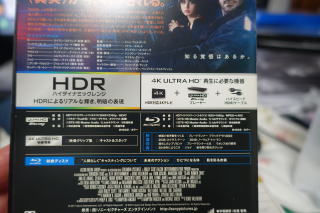

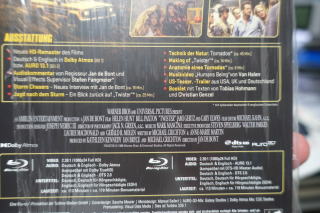

4KUHD版のターミネーターがアメリカから届いた。

ググってみたが日本で4KUHD版ターミネーター発売のお知らせを確認できなかった。売る気がないのだろうか?

9月20日の注文で送料込み34.85ドル、当時のレートで5126円だった。ターミネーターは数えきれないほど見てきたのでUS版の英語しかなくても問題なし。

1984年アメリカ作品 ジェームズキャメロン監督

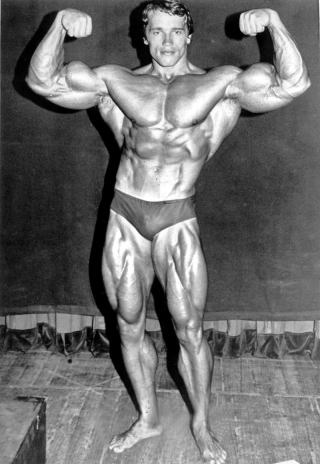

T800シュワルツエネッガーはもちろんサラコナー役リンダハミルトンもカイル役マイケルビーンもみんな若い。

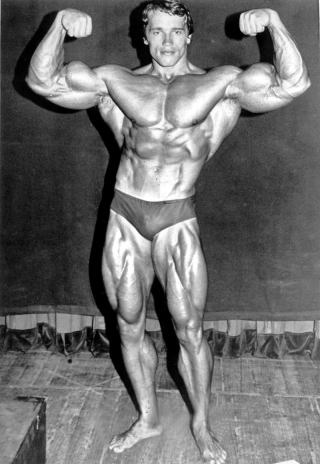

特にシュワルツエネッガーは、最近のダークフェイト冒頭CGで若返る映像の元になったころの筋肉に丸みのあった若かりしマッスルマン(マッチョ)体型。顔ももちろん若い。

1947年生まれのシュワちゃんは若いころボディビルダーで頭角を現し、PLAYBOY誌でマッスルマンのグラビアを当時高校生の私は見ていた。

1967年ミスターユニバース受賞。ミスター・オリンピア・コンテストで7度の優勝。

1974年の肉体

WIKIより

WIKIより

1977年ドキュメンタリー映画『アーノルド・シュワルツェネッガーの鋼鉄の男』

1982年コナンザグレートで俳優デビュー。

1984年の本作ターミネーターでその肉体を活かし、人類抹殺=ターミネーター=役として登場。

最後はT800スケルトンになって肉体を捨ててしまうのだが、これは監督の意図なのだろう。

さてターミネーターに話を戻そう。

ダメージを受けた顔は作り物だがそれが良い味。これがCGになると途端に現実味がなくなり(当たり前だが)面白くなくなる。シリコンまたはTPEで作り表情を出すために筋肉ギミックを仕込むプロップである。これがキャメロン流か。

リンダハミルトンはバストトップを出して熱演。若いからこそ映える演出。アップにも耐える肌の若さ。

マイケルビーンは神経質な未来兵士を熱演。ターミネーターは警察素通りだが、カイル(とサラ)は警察に追われまくりである。

その警官に1986年エイリアンズに登場しエイリアンマザーに身体を真っ二つに引き裂かれるアンドロイド役ランスヘンリクセンがここに登場している。

おーっとエイリアンズ(エイリアン2)もジェームズキャメロンだった。そういえばマイケルビーンもエイリアンズに最後まで生き残る兵士役で登場している。

(^^)

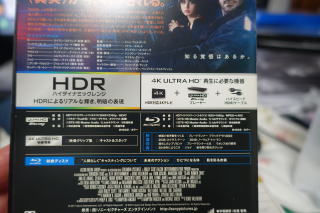

気になる画質、音質について

4KUHDとHDR、BT2020の効果が充分に発揮されたリマスター作品に仕上がっている。

画質 85 音質 リマスターアトモス 85 総合 95

一部合成の関係でピントが合わないシーンが少し残ってしまったが、そんなことはほぼ関係ない。やはり実写合成の特撮はすごい。

機械軍の殺人兵器が放つビームは先鋭化して本当に飛んでくるようだ。

対する人間軍はアナログな爆発兵器も使用。WW2時のような投擲爆雷をデス(ハンターキラー)タンクのキャタピラに投擲している。

飛行体のハンターキラーには機関銃のようなビーム兵器を使っているがその兵器搭載方法はアフガンゲリラのそれと同じだ。

戦闘をミニチュア合成で作っているのが本当にすごい。

低予算でT800 スケルトンがまともに動かず集団戦闘時はアニメーションになっている。ここも問題ない。

ラストの追撃スケルトンはもうほとんど動かないので画面の外でスタッフが手で動かしているのだ。これも全く問題ない。

こういったところを実物ではなくCGにすると途端に迫力が半減してしまうのだ。特撮はやはりすごい力を持っている。

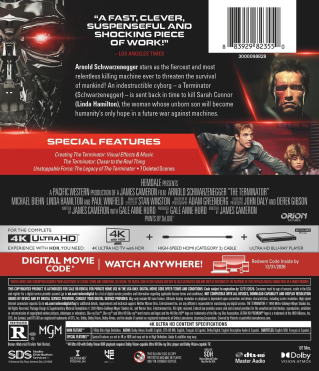

イメージ参考

プラモデルのパッケージ画。T2表示だが問題なし。

プラモデルのパッケージ画。T2表示だが問題なし。

音質はリマスターでアトモスの立体音響化。充分にサラウンドを楽しめる。

ブルーレイ版はドルビーデジタル5.1だったが、そこをアトモスにリマスター。ここは嬉しかった。

画像の高画質化もそうだが、アトモスにすると上下左右に加え前後からのビーム発射、ビーム兵器の発射音、自動車の音響、ハンターキラータンクがどくろを踏みつぶす音を立てて移動するとか、とにかく臨場感が矢鱈高まる。これはとても嬉しいリマスターだ。

多少シーンによってピントが合わないところがあるけれど、SFの金字塔であることには変わらない。

アジモフのロボット三原則=ロボットは人間を殺さない云々=を見事に裏切り、機械=AI=が人間を滅ぼすディストピアを描いた本作は、2024年現在のAI氾濫をすでに予期していたし、もし(IF)AIのネットワークが人間を排除する知能集合体に変化する恐ろしさに対し、既に警鐘を鳴らしていたのだ。

というわけで、総合的には100点に近い95点。

○20241111 X1Grandslamm 補修

X1Gの外装損傷を補修した。

元オーナー宅での設置―搬送―Ik氏宅―試聴―おやぢメイブルへの搬入・設置と幾度とない分解組立の結果、歴戦の猛者のような傷があちこちに生じたX1G。

今回はミスターカラー(ラッカー)を用意してタッチアップした。細かい塗装剥がれは結構あったけど、基材が割れ剥離しているところがなかったのでラッキー。

化粧板のこの木材に若干擦れ傷があるが、ペーパー掛けくらいで何とかなりそうだ。

細かい補修を終えたら、ユニット前面のカバーに取り掛かかる。おおよその図面は脳内に作成。マンガに落として寸法を出して、部品をそろえて、と進んでいく予定。

○20241103 IKシアター202406

2024年6月に私がIKシアターを訪問した時の画像。

11月1日の補足にもなる。

IKシアターのコンポーネント配置は常に変化しているのでこの写真はあくまで6月時点のものだ。

IKシアターのX1GrandslammS3

IkシアターのX1GrandslammシリーズⅢ

右側フロントチャンネル。

IKシアターのX1Gはメタリック。今リアにあるシリーズ1導入時に私はメカゴジラと呼んでいた。

伊福部メカゴジラ。

伊福部メカゴジラ。

サイドの化粧パネルの違いでかなり印象が違う。

メイブル2のX1GはシリーズⅡ。下の写真と比較するとX1Gもさることながら部屋の大きさの違いが一目瞭然。

今回の話題のNADACとクロックについて

6月訪問時のセッティング。

6月訪問時のセッティング。

今回話題のNADACとクロック

ゾウセカス3-ダイナセカス3-ゾウセカス3-ゾウセカス2と並んでいる。(末尾の数字は棚数)

右のゾウセカス3の最上段。リラクサの上にクロック群。

フローティングが絶大な効果を発揮したとIk氏は言う。デジタル領域であっても超微小振動が信号に与える影響は存在すると。

その通り。

フロント全景。

この時は何かのイベントのためにお掃除していた頃。最近はスピーカーが10セット位林立しているがそれに比べるとすっきりしている。

AURO3Dのために設置した、上のB&W805Sig3本が見える。

AURO3D用に2階部分で5本+3階部分の1本。合計6本の805sigが上方にある。

AURO3D的に言えば、AURO11.2だ。 .2はSW。と言っても巨大なウオッチドッグ2本である。

音は聴いてみれば百の言葉も要らない。ちなみに「IKシアター」は私のおやぢの趣味サイト内での呼び方。

以前の記事に被ってしまうが、IKシアターは先ずドルビー(+DTS)サラウンド5.1chあたりから本格的にサラウンドセッティングを始めた。

元々がオーディオマルチチャンネル再生用に5.1ch構成は必須要件だった。それが映画を楽しむときはサラウンドに援用できた。

サラウンドの歴史とIKシアターの構成の変化

映画館ではドルビーSRというサラウンド規格が主流だった。ドルビーサラウンドという家庭用アナログ方式も展開。

そこへデジタル化の波が訪れた。

ドルビーデジタル AC-3 1996年

DTS = デジタル・シアター・システム DTSサラウンド 1996年

(音調的にはDTSの方が爆発、破裂、射撃、SFの効果音などド派手な再生に向いていた。対してドルビーは自然な音場感重視?という違いがあった。)

ロスレスフォーマット

ドルビーHD (ドルビートゥルーHDは長いので短縮呼称) 2006年

DTSHD (DTSHDマスターオーディオは長いので短縮呼称) 特に年代特定できる記事が見当たらなかったがドルビーとほぼ同時期だったと思う。

アトモスが登場した時トップスピーカー(イマーシブ用)に805sigを4本を導入して濃密なATMOSサウンドを構築。

(IKシアターでは色々な訳があってアトモス用の4本とは別にAURO3D用の805を設置している。)

このころは評論家の亀さんやパイオニア社の技術者がIKシアターに雑誌取材で訪れた頃。

それから2Lのマニフィカトという驚異のサラウンドの画像+音声の洗礼を受けたAURO3D期が到来。

実機セッティングによるマルチ再生(サラウンド)。つまり各チャンネル間でステレオイメージを構築。それを全体のサウンドステージとしてひとつの音楽ホールなりライブ会場を作っちゃうこと。これを先ずずっとやって来た。

これに対してコンピューター(ソフトウエア)での音場補正が登場した。AVアンプだったりオーディオコンピューターだったり。

。

ソフトウエアによる位相管理、イコライジング、音量調整。これにSP距離による音遅延と位相補正を行うもの。

コンピューティングサウンドの登場。

メーカー別に言えばパイオニアはMCACCである。(2001年頃から実装)

従来インテグラ(オンキヨー)・デノン系のオーデッシー。(2007年DTC9.8 AUDYSSEYはTHXの生みの親であるTom Holman教授がつくった企業)

ヤマハはDSP。世界初のデジタル・サウンドフィールド・プロセッサー「DSP-1」(1986年)その後シネマDSP、YPAOなど進化。

これにイマーシブオーディオと呼ばれる各チャンネルに各音を配置するATMOS、DTS-Xが登場した。

アトモスは2012年

DTS-Xは2015年頃

そこへヨーロッパ発祥で(DTSと互換性のある)AURO3Dが登場。

2L社の音楽(+映像)ソフトで衝撃を与えたAURO3Dが様々なメディアに収録され、とんでもない音場・音像を創出する時代が到来したのだ。

AURO3DもDTS-Xと同じ頃登場。

AURO3Dは録音=再生を同じチャンネルで収録―再生することによって録音したその空間がそれぞれのオーディオルームで同じく再生できる事を目的としたフォーマットだ。教会とか音楽ホールの音楽ものにベストマッチする。

AURO3D社によると再生場所が車の中でもオーディオルーム同様音場再生ができるアルゴリズムを使うと言っていた。

AVアンプに仕込まれるAURO3Dデコーダーよりも、PC(ソフトウエア)を使うとさらに詳細な設定が出来、再生音が素晴らしく原音(原場)再生に近づける至上の再生音が目指せるつくりだ。

イマーシブオーディオの考え方に合わせて再生側も各SPにあてられた音を忠実に再現するために、各チャンネルのSPを適切配置することを追及するようになった。

IKシアターはこのSPの適切配置を実現したのだった。(適切配置の一言ではとても済まないが、、、)

なかなかのロングストーリーになってしまった。サラウンドの歴史については近日項を立てよう。

いや~オーディオって面白いものですね~。

○20241101 X1Grandslamm完成作戦

先日流れたX1Grandslamm(以下X1G)のキャスターローラーをスパイクに替え、側板を取り付け完成させる作戦を実行した。

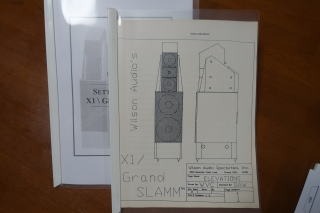

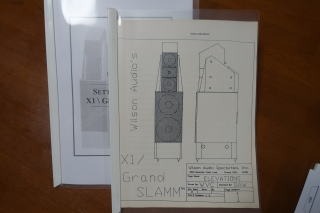

取説を再確認

取説を再確認

奥はネットから。手前がオリジナル。

スパイクまで取り付けた状態。

側板はまだ取り付けていない。

ウーファ―の上の部分の3つの箱が前後に動く。

リスニングポイントとの距離、耳の高さによって動かすポイントのチャートがありそれに従って設定。

そうすると位相がピンと合った音像が現出するのだ。

この状態で作業のためにSP周りは片づけてかなり綺麗になっている。今後どうするか。

外したキャスターローラー

一個は旧オーナー宅ですでにひん曲がっていた。なのでIK氏がWilsonの純正キャスターを取り寄せたのだが、御覧の通りサイズがすこし短小。

キャスター外しの作業。

IK氏が狭い裏に潜り込んでX1G270キロと闘う。

IK氏が狭い裏に潜り込んでX1G270キロと闘う。

支えるのはJ君

今回は力担当。

今回は力担当。

ありがとうございます!おじさんは膝が痛くて踏ん張れなかった。

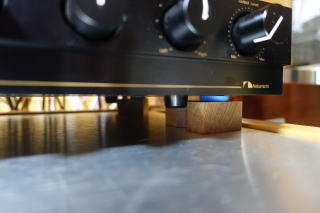

スパイクベースはアコースティックリバイブの真鍮製。

形になったら昼飯へ。

福島名物照井の餃子。AEON近くの南矢野目店へ。

餃子定食1320円

餃子定食1320円

夜になったらまたこの餃子が食べたくなった。

こじゃれた感じの内装。マッキンのアンプにJBLのスピーカー(型番不詳)を並べてある。

どんな音楽で餃子を食するのであろうか?

いよいよX1Gの完成形。パーフェクトジオングならぬパーフェクトGだ。

調整設定を終えサイドパネルと化粧板を取り付ける。

この木質仕様の化粧板がオプション40万円だそうだ。

この木質仕様の化粧板がオプション40万円だそうだ。

断面が合板風なのが残念。アヴァロン並みの仕上げだとより良かったのかも。いやいやないものねだりはよそう。

将来的にはスピーカーユニット前のカバーを自作取り付けの予定。

IKシアターのX1Gもぽろぽろ取れてそのままで久しい。

私は見た目もハイエンドに寄せたい。材料は買ってあるので、後は試作、実行あるのみ。

オリジナルのイメージはこんなもの

むき出しのスピーカーユニットより格好良い。

むき出しのスピーカーユニットより格好良い。

サイドの化粧板はいろいろオプションがあったようだ。

Wilsonの製品は表面にデフラクションパッドというスポンジのようなクッションが貼ってある。

これが日本の湿気で分解してぼろぼろになってはがれて崩壊してしまう。アメリカの乾燥風土と違うのだった。

交換しても5,6年でまたぼろぼろになる。

今市場に出回っている中古品はこのスポンジを綺麗に剥がしたものが多い。改めて高価なリペアスポンジシートを貼ってもすぐにダメになるから。

で、今構想しているのは遠くから見ればこの写真位のカバーを取り付ける事。

さてどうなるか。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

本日の最終形

click to enlarge

click to enlarge

音質評価

レッグをスパイクに交換。サイドパネルと化粧板を取り付けた完成状態のX1G。

一聴して音がすっと整っていることを確認。

ディスクはおかゆのおかゆうた2。

IK氏も良く聴いているおかゆ。こういった普通に聴いている人の声=ボーカルは非常に音質チェックに向いている。

ちょっと聴きでも彼女の少し鼻の詰まった感じのボイス。

半音上がりきらないような歌い方。こういった細かいところも聴き取れる。

全体の音場=サウンドステージの広がりは、冒頭に書いたような整然と整った響きで統一されている。のっぺらぼう・画一、という意味ではない。

低域から高域にいたる周波数の響きが整っている。

ノイズフロアーは十分に低い。エアコンを切ってあるせいもある。

高域成分が中低域に対して少な目=切れ込みが少な目=なのは、ノイズ成分をカットするための諸作と硬質なパーツの影響を抑えるセッティングをしてきたためでもあろう。

今後は端子クリーニングの液剤の検討=クリーニングの液剤によって華やぐものと落ち着いた表現になる製品は存在する。

電源コンセントの吟味。コンセントはエージングに時間がかかるために、とっかえひっかえは出来ないものの、銀、金、銅、ロジウムなどの接触面の金属性質による音の変化は在る。

それも時間をかけて吟味していく。

スパイク直径5㎝程のベース盤4個に270キロがのしかかる。一個当たり70キロ弱。スパイク取り付け時にガタがあった。

スパイクのアジャスタである程度ざっくりガタをとったのだが、時間が経つと自重で沈みガタは全くなくなる。

コンクリート土台+合板+硬質床板でさえキャスターローラーの跡が付いていたものだ。今後自重で沈み込み動かせなくなる恐れもあるが心配してもしようがないので、ガタがない事を祝おう。

ということでガタがなくなる=床になじむのはエージング。これによってこれからしばらくは音が変化していくだろう。

さて音出しのベースが出来た、という段階を見越してか、IK氏はサプライズ悪魔のささやき「これはいかがでしょう~」第13話(※)が始まった。

今回はNADAC持って行くの事前の連絡があったもののすっかり忘れていた。

昼飯を終えると今度はNADACのお楽しみかいの始まりだった。

※IK氏の悪魔のささやきはこの40年の付き合いの中でしばしば登場。

オリジンもセッティングも異なっていたお互い20代の音楽の楽しみの中でIK氏がこんなのが在るよ!とプレーヤーやアンプにスピーカー、ケーブル、その他もろもろのアイテムを「どうかな?」と私の元に持ってくることを指す。第○話はてきとー。

私は多趣味なので資本投下先がオーディオだけではない。その中でこれだけは!というアイテムをIK氏が持ってくるのだった。当然資金のやりくりは死ぬ思いなので私は悪魔のささやきと呼んでいる。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

形になった後はお楽しみの試聴会。

サプライズ登場NADAC!で音楽(歌謡曲)を聴く。

NADAC。

NADAC。

NADACは簡単にいうとネットワークサーバー+DAC。

この品はマルチチャネルDAC搭載。2chDACも商品ラインアップにはある。

下が電源部、上がDAC部の2筐体。

NADACの上の少し小さな箱がSSD。ここにはハイレゾファイルがしこたま貯め込まれている。

いずれもLAN接続。

それをルーンを入れたタブレットで操作する。

接続

NADAC パワーケーブル PADドミナス XLRケーブル カルダスゴールデンリファレンス

SSD パワーケーブル 自作ゾノトーン いずれもLANケーブルは汎用CAT6Aもの。

本家IKシアターではデジタル系をリラクサ(磁力フローティング)にまとめて載せてある。

クロックジェネレーター、クロック、それを制御する電源。

さらに大元の電源に電源周波数コントロールのクリーン電源2台。

NADACを導入すると、クロック、マスタークロック、超高級LANケーブル。超高級ハブ。電源ケーブル。

NADAC150万円、SSD120万円、クロック30万円マスタークロック30万円電源30万円。

クリーン電源70万円×2。パワーケーブル30-60万円以上。その他もろもろ。超高級LANケーブルは一本5万円と言っていた気がする。

超高級ハブも同じお値段だったか。

(注 価格は時価。予想価格であり不定です。)

全部でプリウスが買える金額が必要。

周到な予算枠の検討が必要だ。

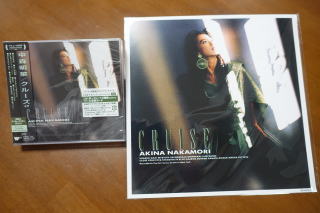

中森明菜の今昔を聴く。

NADACはすごい。

UX-1が子供に見える。

再生音の「質」が全く異次元。生々しい血の通った音。中森明菜の現代ジャズアレンジ版とデビュー当時の楽曲を聴く。

デビュー時のかわいらしい声がマジで聴こえる。これはすごい。

IKシアターで聴く音のコンポーネントラインアップとメイブル2のそれは今回ほぼ同じような構成になった。

しかし奏でられる音はかなり違う。

おおよそUX-1とNADACのDACの差だ。

お二人が返った後深夜、音が良いのに定評のあるパイオニアLX800も確認してみた。

LX800 ダイレクトモード XLRケーブルはゴールデンリファレンス。NADACで使った物と同じ。

パワーケーブルBMIオーシャニックステートメント。

UX-1で聴いていたCDをLX800にかけてみる。

うーむ。芳しくない。

ことCDに関していえばUX-1が圧倒的に優れている。

LX800はブルーレイプレーヤー。UX‐1はDVD、SACDまで。

LX800はブルーレイ、UHDBDでは良い働きをする。画も綺麗。

価格もアップグレード込みでUX-1はLX800 の6倍だ。

NADACとUX-1は同価格帯だが、メカ、メカのドライブ基板コントロール基板と筐体にかけている資源をDACに回しているために音が違うのだ。

G-0s 発売当時120万円 G-0 は50万円。

G-0s 発売当時120万円 G-0 は50万円。

UX-1も外部クロックを入れればさらなる良い音になるのは分かっている。

昔G‐0s(ルビジウム)をオーディオかもんの貸し出しで聴いたときは素晴らしかった。

ティアック業務用13万円のクロックも効果があるらしい事も、ネブ式クロックをUX-1に改造していれる。どちらも音質向上する事も知ってはいる。

NADACが出てくれば、、、という事は将来の楽しみにしよう。

ダイナミックオーディオの川又氏が研究したG-0 の論評はおもしろい。お時間ある方はどうぞご一読を。

https://www.dynamicaudio.jp/5555-7F/news/401.html

ちなみに上の写真NADACの下の黒い箱がLX800である。

○20241027 X1Grandslamm

10月29日水曜にX1Grandslammのキャスターにスパイクを取り付ける作戦だった。

が、、、

左右がWilsonのスパイク。

左右がWilsonのスパイク。

今回は部品忘れのためお流れ。11月1日に変更した。

これまでのエージングでX1Gの音はかなり変わって来た。

良くなったどうかは不明。変わったのは確か。

悪くなりようがないので良くなっているのだろうとは思うが、私の希望ラインには沿っていない。

音量は導入時より3db以上出るようになった。コヒレンスの音量表示が25くらいからまあ聴ける音の数値だった。

夜はこれまでは15は少し小さいかな、というレベルだったが、いまは12でも大きな音と感じる。

ただ、日中25~にあげても全くうるさくない。歪がないからだろう。

夜はちとまずいが日中は音を大きくして気持ち良い音で聴けるようになっている。

ただ高域低域のバランスがイメージから少しずれてしまっている。

スパイクにするとこの辺がシュッと音像が立ち上がる可能性を秘めているのだが、これは11月1日以降のお楽しみ。

低域がストレスなくズドーンと低い領域まで無理なく出ている(気がする)。

中域は熱量を持ったボーカルが出始めている(気がする)。

高域は中低域がもりもり出始めているのに対し、少しおとなしい。

つまりばりばりノイジーな高域の4kあたりから9k。倍音成分の10k~のピーキーさを削って来た(抑えてきた)チューニングだった。

Wilsonのスピーカーは得てしてピーキーになりがちだった。

ヒステリックな高域に神経を逆なでするくらい聴こえる高域はじゃじゃ馬の愛称も伴っていたものだ。

対策。

コンポーネントの設置方法。電源のノイズ制限。ケーブルの取捨選択。不要振動の除去のノウハウの実際。

何しろコンセントの端子(金属)の接点から始まるノイズの旅だ。どこかで良い感じに納めなくてはならない。

アナログ、デジタル両面でのノイズの低減が、最終的にスピーカーから出てくる振動=音に結果するのだ。

難しい話になってしまった。

X1がこなれてくるとこれまで角を落としてきた対策を「見直さ」なくてはならない。

一たん施した対策をゼロに戻して素の状態でセッティングしないといけないのだろう。

これまではなるべく金属の硬さを除くように木質のインシュレーターを使って来た。

どこまでそれを外すか。

それのきっかけがX1Gの脚=スパイク。

いやー全くオーディオは奥が深い。

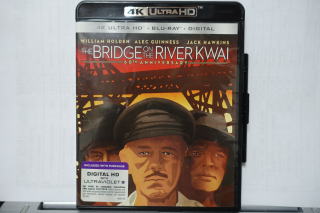

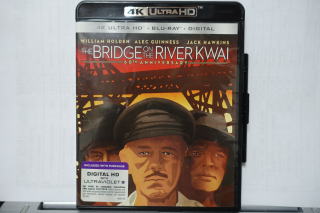

○20241021 クワイ川の橋

BSでたまたま戦場にかける橋を放送していた。

流し見をしていたのだが4KUHD盤を持っていたはず、と思い出し放送を見ている最中にUHD盤を見始めた。

クワイ川のマーチが有名でつい口笛を吹いてしまうのだが映画の題名はなかなか出てこない。それだったらクワイ川の橋で良いんじゃね?

勝手命名 クワイ川の橋 (邦題 戦場にかける橋)

1.jpg) 1957年の本作。

1957年の本作。

戦争映画の名作の一つ。

なんとオビワンケノービが登場。

そうアレックギネス。

日本軍が対戦国の捕虜を使った橋建設を実行する。

初め捕虜たちは抵抗するも、連れてこられた英国人を日本陸軍斎藤大佐が交渉し、アレックギネス大佐が英国人のまじめさ律義さによって橋建設を決意。

最後には英国軍もアメリカ軍もその上日本軍までまとまって橋建設に取り組み完成までリードする英軍士官を演じた。

この映画は後の誤った日本の文化、言語、風俗をとりあげる物とちがって、戦争の虚無さ、無意味さ、馬鹿さを描き出すため、英国米国日本とアジア各国の文化的民族的思想教育行動の違いを際立たせて描いた傑作戦争映画だった。

1957年という時代がこの映画を作っている。

第2次世界大戦後12年。

朝鮮戦争は一応終結。

ベトナム戦争の火種が1954年にくすぶり始めた時代。

人類は戦争をやめられないのか!?

そういった世情の中でこの映画が造られた。

監督・脚本・原作が優れている。

原作は猿の惑星のピエールブール。

監督デビットリーン。原作脚色もリーン。

俳優

ウイリアムホールデン アメリカ軍兵 捕虜になる際に待遇を良くしようと官位詐称を行ったいかにもアメリカ兵。

アレックギネス 英軍士官 自分の信念を絶対に曲げない。決めたことは必ずやる。という英国的文化信条の象徴をこれまたはまり役で演じる。

ジャックホーキンス しぶとい英軍士官を演じた。本作の後ベンハー。アラビアのロレンスなどの大作で重要な役を演じた実力派。

早川雪洲 日本陸軍斎藤大佐 なんちゃって日本人ではなくしっかりとした日本軍士官役を演じた。

彼だけでなく脚本がしっかりしているため、日本軍の作法、話し方、軍律などかなり本物に近い演出がなされているのが本作を傑作たらしめている。

なんちゃって日本、日本人、日本軍の映画は数多い。カリカチュア(戯曲)されたものもあるが、多くはめんどくさくてリサーチしていないか、想像上の何か(笑)を描いている。

ブレードランナー。スターウオーズ。ラストサムライ。ファーストアンドフュアリアス(ワイルドスピード)。インデペンデンスデイ。などのSF物はまあ良いとしましょう。

日米合作でちゃんと日本の監修が入るとまずまずの物が出来上がる見本のトラトラトラ。

イーストウッドの硫黄島からの手紙と父親たちの星条旗。

監督が日本好きだと面白さが加わる。

パシフィックリム。バトルシップ。

アランドロン・三船敏郎・チャールズブロンソンのレッドサンはどうだろう。うーむ。みなさん見てからお考え下さい。

やはり映画はエンターテインメント。

面白ければ良い。

その面白さは現実の延長であればなおさら面白くなる。

SFが面白いのは、科学という定規で現実を空想まで延長しているから。

荒唐無稽ではありえない面白さがある。文化の違い。考えの違い。行動の違い。こういったものを取り上げるから映画は面白くなるものだ。

4KUHD 米盤だが日本語付き

4KUHD 米盤だが日本語付き

BS放送にはあまり感情移入できなかった。

画質が良くなり音が良くなると違う作品に見える、が今回も起きてしまった。

TV放送で流し見出来たものが、4KUHDにするとぐいぐいその物語に引き込まれてしまった。

あれ!?こんなに面白かったっけ?

俳優のセリフ、表情、映し出されるセット、風景全てがどんどん画面から飛び出してくる。

クワイ川の橋は4Kリマスタをしても極端に解像度は高くならなかった。ところがHDRとBT2020の効果で精細度が高まらなくても目が慣れていく。

HDRとBT2020が自然の樹木、川の流れの汚さ、不純物の多さ。山の中との対比の海岸の天国のようなまぶしさ、鮮烈さ、オマケに飛び切りの美女たち。これらの描写がぐいぐい来る。

ケガをした部位は本当にぐずぐずしていて強烈な痛みを発しているだろう。山の中のアジア人は被占領人民として白人一人にアジア女一人あてがわれている。日本人のその描写はなかった。川遊びをしているときに仲良くなろうと接近してきた日本兵を英国兵が蹴散らしてしまった。

アレックギネス演じる堅物律儀な英国士官が橋の建設銘板を打ち付けていよいよ完成、列車が来るぞ!という時、ウイリアムホールデン含む特攻隊が橋脚を爆破しようと画策。おなじ連合国、敵国日本。でもイベントとして橋建設は英国人の意地で何と敵国日本兵と協力して作り上げた橋を爆破しようとしていることを発見。

映画は一挙にカタストロフィーを迎える。

こうして戦争の虚無さ、無意味さを演出するためにこの映画は造られたのだった。

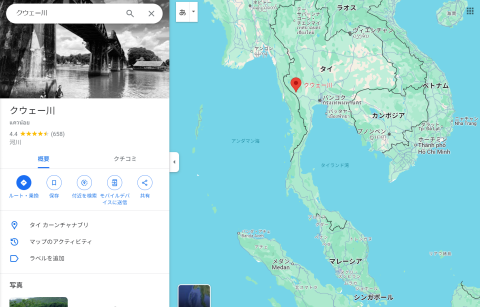

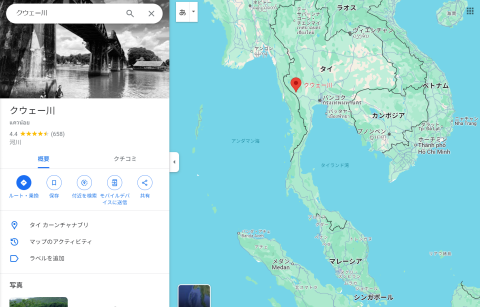

実際は1943年5月頃のお話。日本軍はマレー半島南端からタイバンコク経由でビルマのラングーン(現在のミャンマーヤンゴン)まで鉄道を敷設する計画だった。

映画の撮影は別の場所にセットを組んだが、話のクワイ川は赤マークの場所。

アメリカ軍のシーア少佐は赤マークから西へ脱走。河口の英軍基地病院に救出された。

日本軍は1944年3月~7月インパール作戦。兵站を無視した作戦で兵の大半が餓死した最悪作戦。これではインド統治など夢のまた夢であった。

日本は当初アジアの自立を標榜し欧米列強からの開放を戦争目的としていた。

しかし、日中戦争で終結出来ず連合国と戦わざるを得なくなると民族独立はどこかに行ってしまった。

この結果第2次大戦終了後にアジア各国は自立・独立し始め、その嚆矢となったのは否めない事実であろう。

ベトナム戦争は1954年フランスがディビエンフーの戦いで負けたところから始まるようだ。

明、清の頃は南方のベトナム、ビルマ、ラオスなどとはいつも小競り合いの戦争をしていた。

その後列強が植民地政策で乗り込んでくるとその勢力図が変わった。

第2次大戦期に日本がさらにまぜっかえして民族自決を問うと、植民地化されていた国は独立に向かって自ら宗主国と戦うようになる。

白人は日本人を初め有色人種を劣等種としてさげすんでいたからアジア小国日本が台頭してくると焦りまくった。

そんなこんなが戦争でゴタ混ぜの混沌状態になり戦後どこもかしこも戦争の火種を抱えるようになってしまった。

映画一本でこんなに深く考えさせられる。やっぱり映画って良いもんですね~。さいならさいなら~。

○20241009 早い早いもう十月

ここ最近の時間の進み方は尋常じゃない。

9月も暑いねーと言っていたら、今日10月9日は福島は何と16℃。

寒い。夏の格好じゃ寒い。これまでずっと30℃(夜も)以上の日が続いていたのに。

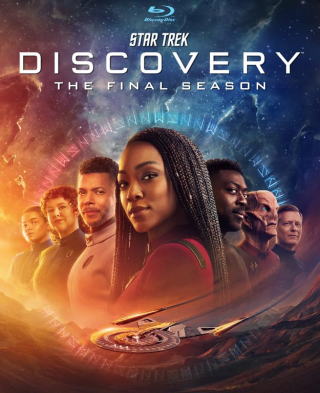

時間の進み方、と言えば下のスタートレックディスカバリーの第3巻。

タイムバグという兵器が登場。

艦船の動力に取りついてその艦のみ時空移動とループを繰り返す。

足止め兵器。その艦があっちの時空こっちの時空に飛んでいる間自分はゆっくり侵略できるというわけ。

そのタイムバグはエネルギーコンジットの周りに遮蔽空間を作っていて、遮蔽の外の空間とは別の時間の流れを加速させていて防御としている。

下手に手を出すと進入した物体は時間の超速度で急激に崩壊し粉々かつ消滅してしまう恐ろしいもの。

さて、ディスカバリーのメンバーはこの強敵にどう対処するか!?がタイムバグのお話の中心。

このディスカバリー最終シリーズ。脚本が練に練って作ってある最終シーズンにふさわしい重厚かつ洗練されたものに仕上がっている。

この時代の船のコンピューターがZORAと呼ばれるAI。

確かに以前スタメッツ(技官)が医療台でZORA!と叫んだり、赤い天使が出現したときにマイケルが出ていくのを目撃したりした一瞬のシーンは存在した。恐ろしい。そんな前から仕込んでいたとは。

やはり時空ループといったタイムワープが絡んで来ると物語が一気に面白くなる。

後に振り返ると、2024年の10月はタイムループに飲み込まれていた!?などと振り返るときが来るかもしれない!?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

リマスター

最近昔アニメのリマスターが流行っている。

4K技術とデジタルリマスター技術、それとA.I.技術の進歩によるものなのだろう。昔のアニメの復旧、修復、改変(監督指示付き)、などのアップデートができるようになった。

ちょっと前は、逆襲のシャア、F91、さらに昔はAKIRAが素晴らしかった。

最近の東宝怪獣もの4Kリマスターは過去最高の画質であった。

で、今は宇宙戦艦ヤマトTV版のリマスターが出始めている。

参考URL いつまであるか不明です。

https://www.youtube.com/watch?v=8ANqkeS38ig

従来のDVD版と見比べると色ノイズが無くなり綺麗な色調が復活。ただし解像度が上がるわけではないが、セル画の輪郭線は可能な限り細くなっているようにみえる。セル画のずれ(ジッター・フリッカー)を修正しているのだろう。

音もクリアになっていると思う。

1話から5話まで無料公開という事なので楽しめる間は美味しくいただきましょう。

50年経って感じることあれこれ。

1.サーシャ 異星人=おそらく初めての実体ありの異星人なのにその遺体を持ち帰らないのは納得いかない。

2.艦隊戦ではガミラス艦に対しては地球軍ミサイルは有効だがビーム兵器ははじかれる描写。

シールドの有無はなしのようだが、ビームが実体弾のようにはじかれるのは今見ても面白い。

3.勝敗イレベル 戦争では50%の損耗で全滅表現。ミサイル艦と旗艦のみの2隻では判断が遅すぎる。

4.瞬間移動 TV版ではイスカンダルに古代守が到着している謎がある。

5.大気が致命的な放射能レベルであると言っておきながらヤマトの波動砲砲口で3人が佇んでいる。

6.超大型ミサイルが冥王星から数時間で来る。ヤマトが発進してミサイルを感知して迎撃するのだが、その時間差が惑星間速度と大気圏内速度で違いすぎる。

ああ!こうして書くと分かった。つまり超大型ミサイルは地球大気の摩擦で燃え尽きないように進入角度を調整し速度も減速したのだ!

なんという緻密な設定。こうして書き出さなければ分からなかった!

7.月軌道から火星までのワープ試験。森雪のすっぽんぽんは感動した。これがリマスターだとどうなるか。第一話のアナライザーの森雪へのスカートメクリで白いおばさんパンツも感動的だが、これもリマスターでどうなるか。改変しないという方針なら綺麗にクリアになった森雪が見られるかもしれない。

リマスターで良くなるのは良いね。

もし今の技術で改変が入ってくると途端に興ざめしてしまうだろう。

○20240921 Kenvi 10月号

Hivi を買わなくなったので自分で記事を書くしかない。

NewDiscFlash 外国の新盤紹介コーナー 私の趣味でSF特撮怪獣戦争もの中心です。

入手先はAmazonUSです。

基本アメリカ盤なので特に注記のない場合は英語、英語字幕です。日本人のファンが多いSFやアニメは日本語が入っていることもあります。

SF

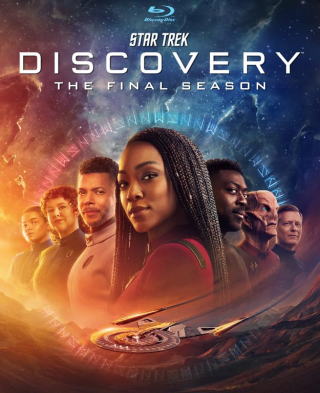

スタートレックディスカバリー 5 最終シーズン 3枚組 発売2024年8月27日 33ドル+送料 10ドル

・初の黒人女性船長のスタートレックシリーズ。

4で大団円かと思いきや5まで製作された最終シーズンがこの8月に発売。

あまりに暑くて新作チェック漏れてました。Hiviも見ないし。

それまでのスタートレックの時間線と異なる新しい時間軸、新しい人間像。時空概念の発展拡張=並行宇宙にタイムリープ、タイムワープ。

私はスタートレック:エンタープライズ位の緩さとか作りが好きなのだが。こちらのマイケルバーナム船長も慣れれば好きになれる?

初期はバルカン人、クリンゴン人とのどろどろの愛情劇。ゲイ・レズなど同性愛。異人種間愛ももちろんある。

新航法胞子ドライブなど脳みその追従が難しいかも。

どんな結末が待っているのか!?

ちなみにシリーズ1は日本語なし。それ以降日本語が追加となっている。

戦争

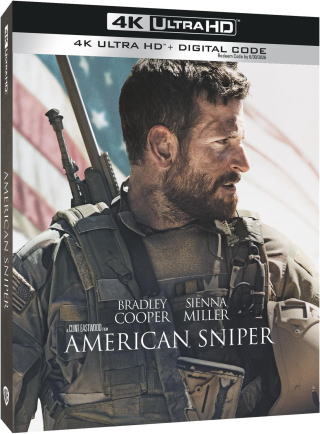

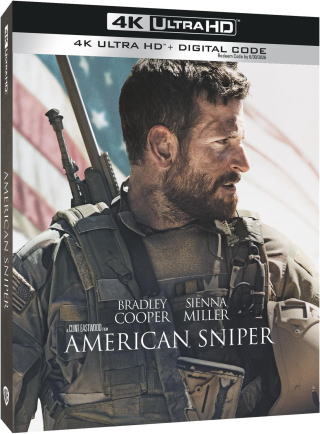

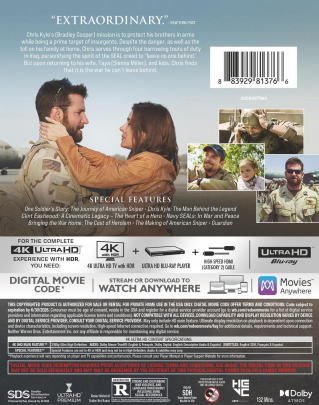

アメリカンスナイパー 2015年公開 米 監督クリントイーストウッド ブラッドリークーパー シーナミラー

4K版 発売 May 14, 2024 一枚組 約24ドル+約10ドル

日本Amazon盤は5750円位だが、日本語無しで構わないので今のレートでも安いアメリカ盤をチョイスした。

BD盤は所有していた。今回4K盤発売という事で改めてBD盤を視聴した。

ハートロッカー女流監督よりは良いかもしれないが、クリントイーストウッド監督85歳時の作品という所に一抹の不安が。

1976年監督・主演作品アウトローは確かに面白い。それから39年後のアメリカンスナイパー。

20年位前で声が出なくなっていてセリフが聴き取れなかった。

1930年生まれ2024年現在で94歳。

94歳というと現役で活躍中のジョンウイリアムスとか穐吉久美子とほぼ同年代。亡くなったフジコヘミングもほぼ同年代だった。

芸術関係は年齢は関係ないのかもしれない。

改めて見ると、以前何故見たくなくなったかの原因のドラマ部分。ドラマ部分はイーストウッドの老練によるもの。

これより銃撃戦アクションシーンの装備や音響が素晴らしいことに気が付いた。

現実を描くとき、例えばジョンレノンが射殺されるところを生々しく再現するより本人が如何に生きたかを活写したほうが遥かに良い。

メイブルの映像関係の変更も効いて画質は良くなっているので見続けることができたのだろう。

ブラックホークダウンは自分が撃たれる衝撃や痛みが伝わる作り方だが、アメスナはスナイパーであるから射撃の対象の痛みが自分の心に衝撃として伝わりその心をむしばむ!というところが物語の中心だ。

SF

ターミネーター 1984 米 4K盤 2024年11月19日米発売予定

約30ドル+約10ドル

名作ターミネーター2は早くから4K化されていた。1は低予算ゆえのそこそこ画質だったためリマスター効果が得られるかどうか、というところがポイント。

HDのリマスター版でも良好画質ではあったのだが。

CG無しの特撮。ミニチュアハメ込み特撮。アニメハメ込み特撮。こういったアナログの特撮の方が面白い。

モノがリアルだから恐怖もいっそう強くなる。

プラモデルでT2モノが続々発売されたので合わせて楽しむのも吉

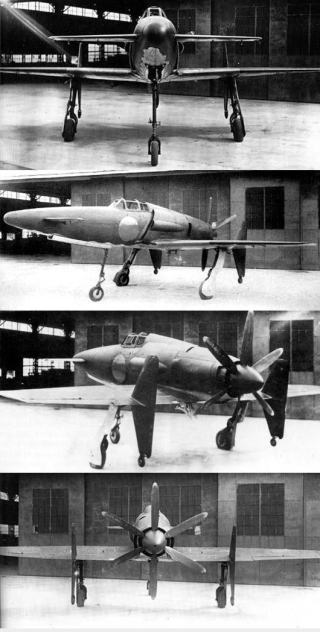

ペガサスモデル 人類抹殺のための殺人機械群 右端のT800がターミネーター1ではまともに動かなかったとの話である。

現在ホビーサーチでは売り切れです。

SF

KIN 米 2019年 4K版 November 20, 2018発売 2枚組 $14.99+約10ドル

レヴュー・評価は低いのだが、そんなのカンケーねーと見てみる。SFは素晴らしい。

体調悪いときはレビューを気にしてポチれなかった。

仮想アクションもの

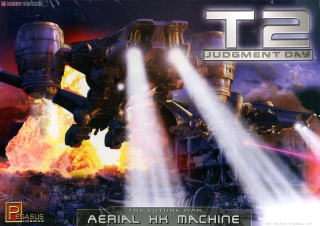

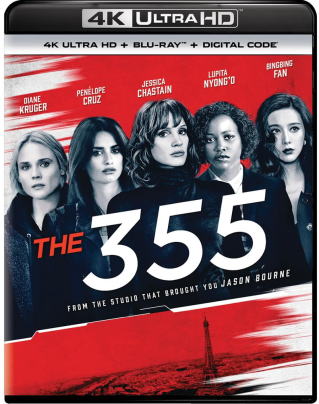

355 2022米 4KBluray March 5 2024発売 2枚組 14.49+約10ドル

巨悪シンジケート(国際テロ組織らしい)に各国の諜報機関の女性メンバー(エージェント)が集結して対決する。

評価は至って低調だがそんなのはお構いなし。お気に入りペネロペクルスがお目当てで見る。

上のKINも同様だが見る前からレビューでこきおろされると、そーかなーと見てみたくなる最近復調気味の私である。

一般の人と私は見る部分が違うのではないかと最近気が付き始めている。だって私はSF特撮怪獣戦争が好きだから。

○20240917 久しぶりIKシアター訪問

メイブル2に在ったシステム5.1を聴きに来ない?と誘われていたので平日5時過ぎに会津に向かった。

55プリウスのタイヤを替えて初めての遠出、峠越えだ。

新タイヤは満足な性能を持っているようだ。ドライブフィーリング(音、振動)は素晴らしい。コーナリングのグリップは明らかに向上した。

中秋の名月の下おやぢはIKシアターに降り立った。

IKシアターの今。

スピーカー試聴を繰り返しているのでSPが林立している。

この写真状態でIK氏曰く「10セットあるんだな~」と。 (^^) 最外側にはアポジーシンチラもあった。なんと1ΩのSPだ。

初めの試聴=エアーのプ・リパワー - カルダスゴールデンリファレンスSPケーブル - システム5.1。

システム5.1の後方に置いてあるワットパピーもどきは、中華のなんちゃって物かと思ったらちゃんとした?アメリカの製品だった。※1

エアーのプリ・パワーは、メイブルでのCA50 - PA70 のような音だった。低域がワーンと広がりアナログ調の音。悪くはない。

それじゃあ、とプリをコヒレンスに替える。プリ-パワーはPADドミナス。

がつん!と音が変わる。コヒレンス恐るべし。

エアーのプリも決して低品質ではないのだが、コヒレンスの音の出方がけた違いに次元が違うのであった。

試聴の音はIK氏の音源によって変わる。今回は歌謡曲中心の選曲。

昭和の楽曲はアレンジが昭和っぽく※2なっているのが面白い。

※2 昭和っぽく=若干中域重視、お団子気味な音像など。ではあるが現代のリマスター=ハイレゾファイル音源=を経ているのでハイ落ちとかモノラル気味という事ではない。

X1GrandSLAMMの大音量とまでは行かないけれど、楽しめる音量でしばらく聴いているとエアーのパワーアンプがちんちんに熱くなってしまった。

それでもクリップせず、プロテクターが落ちるまでには行かなかったのはエアーの凄さ?

システム5.1は高域に若干の癖が見られるが、これは私の所に在った時にも発生していた事象。

この高域のピーキーさを解消するのにピンスパイクの受けプレートやらスピーカー位置、ケーブル配置、ケーブルの吟味など対策してきたなーと思い出した。

いずれにせよX1のコンパクト版としての音はすごい。流石Wilson。

System5.1はX1の重さで約4分の1。容積で約6分の1?位のSPであるが、素晴らしいスピーカーであることを改めて確認した。

ずっと前からここに来て音楽を聴き家に帰って同じ曲を掛けては違いを実感してきた私であるが、今は同じX1になって耳がX1化しているので、「X1だったらここはこう鳴る、こう聴こえる」と聴いている。 システム5.1を聴いていると「X1だったら」と脳内で解析している自分が居た。(^^)

IKシアターの風景

写真を連続させています。何のことかわからないでしょうけれど大目に見てください。

↓この左右の四角いメンテナンス口が、下写真つないだ左右写真のリア側天井に付いているメンテナンス口です。

←はプロジェクターのフード。中はソニーの4KプロジェクターVW1100。

←はプロジェクターのフード。中はソニーの4KプロジェクターVW1100。

←トップオブゴッド。頭の上スピーカー。

←トップオブゴッド。頭の上スピーカー。

正面風景 X1とセンターSPの直上にトップスピーカーを置くのがAURO3D流。

正面風景 X1とセンターSPの直上にトップスピーカーを置くのがAURO3D流。

正面から天井に向かって仰ぎ見るように撮影。

上方にあるB&Wの805Sig はトータル4本+5本+1本。

4本はアトモス用。5本はAURO3Dの2階部分。1本はAURO3D用トップオブゴッド。

リアの風景。

上方の805Sig の後ろにも805Sigがある。

リアのX1GrandSLAMMは位置調整中で若干前に来ている。

メイブル2の写真で他を圧倒するでかさのX1が、IKシアターではこの通り物に埋まって見えるのは如何にリスニング容積があるか!という事。

要するに部屋がでかい!

2024年9月のフロントエンド。気が付くとコヒレンス(Ⅱ)が4セットある。 (@_@)! ただし今だけ。

NADACとISPMk2 の存在感が大きい。

こんなに撮影したのも久しぶりだ。

画像のコンポは固定ではなくこの瞬間の切り取り。配置・場所・コンポーネントは日々変化していくのがIKシアターである。

それと表には見えない裏の線材ジャングルはさらに圧倒的。普通の人は何のことか分からないが、分かる人はたまげるのである。

※1

昔のステレオサウンド誌にちゃんと紹介されている、アメリカ製のWilsonワットパピーもどき。

ハイペリオンだ。ペアで約80万円。一本42キロ。音は国産20万円クラス位か?らしい。

やはり時々IKシアターに来て耳の掃除をするのは健康に良いな~。 p(^^)q

○20240908 メイブル2 をよろしく

さて、自作ツールが届いた。

ナカミチ以来、カッターとニッパー、ライターで線材皮むきができるとやせ我慢していたのだが、ついにワイヤーストリッパを導入。

ナカミチFの時もワイヤーストリッパはあると便利とは思っていたが、そうそう電工をするわけではないと30年放置してきた道具の一つ。

どんな道具も使いこなしが必要。習熟するだけの数を扱えるか!?

次はYラグ。色々探した。

結局このシンプルなものにした。サイズが不明だったので小さなものも買ってしまったが使い道は実はありそう。

メイドインジャパン。 OFC。無メッキ。とシンプルかつ信頼がおけそうなパーツ。

見た目お高そうなロジウムメッキ4個6800円、金メッキを施した2個2300円もする品もあった。

大きなサイズのYラグで例の極太4.5スケのケーブルをSPケーブルに加工できる、、、かも。

○20240907 MyAVROOM

マイエブを考えてはみたものの、ぐぐってみると関係ない物事でのヒットが多かった。けっこう使われているようだ。

MyAVroomだから、Mavrメイブルか。

床工事したからVer.2。又は、シン・メイブル? メイブル+0.1?単にメイブル2か、、、

唱えているとメイブルも悪くない。ぐぐってみると金融関係で使われているようだが、あまり関係ないようだ。

我AVルームとりあえず、Mavr2 メイブル2(仮)。 (^^)

20240907

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

フェイクオーディオ作戦 模倣・模造を考える その2

アリ・エクスプレスという中華の代理店がある。プラモデルの輸入に一回使ってみた。

模型の値段は安いのだが送料を入れると国内販売価格ととんとん位になってしまう。

それだってAmazonに頼るよりずっと良心的だ。

Amazonのマーケットプレイス=間借り業者=はいかがわしい所もある。一個のみ、最後の一個は明らかにぼったくりだ。

プラモデルのあるアイテム(多くはフィギュア系に多いのだが)には転売ヤーが暗躍。転売ヤーは初回ロット時に大量に購入。(実際に私が経験したことだが)予約注文したら発売日に「入手できなくなりました」表示。仕方なく検索すると1.5倍位の値がついてごろごろしている。嫌な目にあった。

最近では元売りのお店(いつも使って頼りにしているホビーサーチ)を確認したうえで、とAmazonとヨドバシでダブルチェックするという事にしている。

Amazon一社ではかなり危ない。

エヴァのアスカフィギュアでお湯に付けて裸にしちゃう作例が有名なフィギュアは定価7000円位の所、Amazon転売ヤー価格10000円位で相変わらず推移している。それは絶対に買わない。

アリは、中華の日本への輸入代理店だからそんなこんなは関係ない。ひたすら現地価格で安く売っている。それも趣味の商品が非常に多いお店だ。

その中でオーディオ関係が目についた。

さらにその中に、以前「模倣・模造を考える」に登場したなんちゃって(インチキ)商品があった。

メーカーを名乗り姿かたちもそっくり。しかし、音は違う。ハイエンドの音はしない中華の音がする、という代物。

中華オリジナルメーカー名で勝負しても何ら問題はない。

Amazonでは中華メーカーオリジナルの商品であふれている。ヤフオクはそういう意味では危ない。

アリはそんなことも全部お構いなしに、カルダス、ノルドスト、フルテック、クレルなど平気で日本で高級なメーカー名を名乗った商品を販売している。

私は以前ヤフオクでなんちゃって商品を購入した。

カルダスのクリアビヨンドXLR1.5m。姿形は本物そっくり。XLR端子自体はオリジナルと同じようだ。

音は微妙に違う。ハイエンド商品を持っている人の所に持ち込んで確認した。それができない人は確認が出来ないのがミソ。

庶民は高級(ハイエンド)製品の音の違いを比較するチャンスがないのだ。

そして騙されて、または承知の上でなんちゃって商品を手に入れてウハウハ満足している一群もいるのも確かだろう。

その層の人たちは商品の真贋など関係ない。

そのメーカーロゴが付いていて似た姿形をしていて音が出れば、音質とは無関係で問題ないのだ。本物を聴く機会は永久にないだろうし。

ちなみに、カルダスクリアビヨンドの場合。

私が識別ポイントにしたのは、ケーブルシースの印刷。

MADE IN THE USA

この表記の現物は「実験用品」として売り払ってしまった。本物定価は2mで約120万円。こちらの品はヤフオクで3万円くらいだったかな?

そこそこ鳴っていたもの。しかしハイエンドを知る友人宅に持ち込んで確認すると、圧倒的に品位が欠けている。ハイエンド特有のスイートな所が欠如していた。それはハイエンドを聴いたことがないとわからないことかもしれない

参考画像

これはカルダスクリアビヨンドRCA約120万円の本物。シルクを見てください。MADE IN USA (^^)

ただ、これでもプラグがメッキピカピカ。熱収縮チューブが金色ピカピカ。

中華の模造団はこういったところを忠実に模倣・模造しているのかもしれない。

(先日保証書付のカルダスゴールデンリファレンスRCAケーブル本物の写真を見た。それもこの画像のプラグ、熱収縮チューブと同じピカピカ系だった。)

MADE IN THE USA

この辺が作り手が分かっているのか全然わかっていないのか、模造品を作り出す人たちの脳みそが理解不能なのだが、英文表記の原則を知らない、または知らないふりをしてる。

「偽物の署名」なのかもしれない。

MADE IN USA が通常。THEを入れる必要はない。これを識別ポイントとした。

(恐ろしい想像。本物のカルダスの品質管理が、印刷の誤植を発見した。THEが入った恥ずかしいものはカルダス品としては売れない!と大量に印刷ミスのケーブルが出来てしまった、、、ありえない話ではないな~。あまり想像したくないけど。)

さて今回のフェイクオーディオ作戦。

フェイクと決めつけているのだがフェイクか本物かどうかはさておく。

まずは現状のパーツに対し音の変化を楽しもう!と考えた。

主に構造と外観は忠実にまねまねする中華。

構造が音に与える影響はかなり大きいと思われるから、マネマネ品でもそれなりの音が出るかもしれないという期待。

以下、私の手元にアリから届いた品々を挙げる。

カルダス(と称する)のXLRアダプタ。

右のカルダス品は、コヒレンスに附属しているオリジナル本物が手元にあるので比較は容易なのだが。

これまでのビクターの一つ980円のアダプターより良い音を期待する。別にカルダスに期待しているわけではない。

中華のオリジナルアダプター構造がっしり系の1000~1500円の物より良いかも、という期待。

熱収縮チューブのシルクが本物と少し違うように見える。大きさとか向きとか場所とか、、、 (^^)

左の一組は最新クリアグレードの高価品。いっちょ前に右の4倍以上のお値段。流石はクリアグレード。

カルダス 現行商品クリアライトを称する品。

カルダス クリアライトRCA 2m (^^) MADE IN THE USA (爆笑)

商品サイトの断面と内部を見るとちゃちい。

ノルドストを名乗るRCA-バランス変換ケーブル。

現在CA50 Ⅱからコヒレンス間にオーディオかもん特製トーレンスの(20年以上前に作ってもらった)変換ケーブルを使用しているのだが、最近のハイスピード系の音に合わせようと画策。

吉と出るか凶と出るか。

ノルドストを名乗るRCA 2m

7N OCC表記 本当だとするとこれはすごい!が、、、

ノルドストを名乗るケーブルはその構造が空気絶縁を取り入れている独特の構造を模している。

ただ「名乗らなければ良いのに」、と思う。空気絶縁はノルドストの特許ではないからだ。

その構造での音を形(ケーブル)にすることによって商品化したと胸を張れば良い。

その疑念を大真面目に研究したのが下記サイト。

模造品調査を大真面目にやった方もいる。そのサイトはこちら。表示(出てくる)までに時間がかかりますが、サイトは存在しています。

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=6267

残念なことに偽物品を本物品として解剖しちゃったサイトもあります。(たまたまヒットしたので)

https://nack-audio.com/wordpress/cardas-hexlink-golden-5c/

この黄色いシース線が現地生産品、現地アセンブリ(製造)の偽物カルダスです。

シースの印刷がダサい。フォントがでかい。カルダスの印刷ではないと思う。(個人の感想)

でも繰り返しますが、何がほんもので何が偽物、という議論は常にグレーです。

他の箇所に書きましたが、アメリカ、日本、ヨーロッパのメーカーが自国で製造するより中華で作った方が安くできる。それを高く売れば自社は儲かる!という理論で製造を中華に持って行ったのです。

偽物としているもの。例えば、カルダスの黄色いシースの線材はそういったクライアントからの発注で中華で作った線材と同じものなのかもしれません。

ここが誰にも分からないところ。

熱収縮チューブのロゴはケバくて品はありません。プラグは安っぽいピカピカのクロム(銀風)メッキです。

でも最近のカルダスのプラグはこのピカピカ系です。(^^;

これを本物・偽物論議するのは不毛です。だって誰もそのケーブルが本物か偽物か断じる人や組織・機関が存在しないからです。

カルダスはその特許の螺旋構造で素敵な音を作って来ました。

いったん中華に移設した技術は中華に飲み込まれ咀嚼されそれに似た又は同一の物を格安で作ってしまいます。

カルダスは一時期自社の製品の断面写真を載せるのを控えるようにしました。

その写真を載せると中華が物まねで容易にコピー品・模造品を作って格安で販売しちゃったからです。

模造品が多すぎて一時期新製品を開発する気がなくなったカルダス。

最近は「どうだマネできない構造だろう!」、と新製品グレードのクリアを出してきましたが中華はそれも屁とも思わず、、、というイタチごっこを続けています。

我々は、それ(模倣、模造)を承知のうえで、自分の耳で判断する事が肝要です。

ちなみに私の所有している本物のゴールデン5C RCAは、もっと太くてシース色はどちらかというと緑色。

RCAプラグはごつい代物で銀を使っているので酸化して黒っぽくなります。

熱収縮チューブはごつくて頑丈です。

色々ありますが、まずは皆さんが確かな販売店、販売員、オーディオファイルから情報を入手。

実際に本物に触れて聴いて体験することをお勧めします。

耳を鍛えてください。その品が本物だろうが偽物だろうが出てくる音を基準に好きか嫌いかで分ければ済むのです。

中華は、本物偽物は関係ない人たちが作ってそして買っています。彼らはそれでOKなのです。

日本人で真贋を気にする人は、この世界に踏み込んで真贋論争をするのはやめた方が良いです。

聴いてみれば分かります。で、偽物でも本物でも、メーカーがどこであれ、気に入る音がするのが良い製品です。

ブラインドテストしたら悲惨なことになった、、、という話も聞いた気がします。

如何に人間がラベル(ブランド)に騙されやすい生き物なのだろうか、と自覚するのです。

今回は、このほかに線材を入手。

パワーケーブルを自作しようと考えた。

1.3芯 2m 黒い方はマイクロAgメッキ。

2.3芯 2m 青い方はOCC。 断面の銅色はこちらが綺麗。

青色も黒色もフルテック表示。

3.4.5スケ 2芯 5m 6N OCC これが本当だとしたら日本国内でこの値段ではとても買えない。

1.と2.は3芯で3ピンのUS電源ケーブルを作る。

3.SPケーブルにする。

このケーブルはすごい。太さは4.5スケ導体が2本。6NOCCと書いてある。端末処理して試してみるのが楽しみだ。

スピーカーケーブルは要検討だった。

・Spケーブル検討事項

超高額商品ノルドストのバルハラ2。平たい板のような構造のケーブル。

本物は300万円超の品。それに対し中華なんちゃて品は2‐3万円。

値段だけ見たら完全に偽物。それでよしとする一団がいるのであろう。しかし偽物とはいえ何万円かを投資するのは危険。

であればブランド名が付いているいないに関わらず、構造がしっかりしている(と思われる)ケーブルを入手して遊んでみようと考えた。

そもそも例えばナカミチのハイエンド品についていた2スケのOFC電源ケーブルは古河電工製。

古河電工がフルテックに変わった今でもケーブルを造りを続けている。

中華の得体のしれない販社が売っている品としてフルテックの名前が印刷されていても問題はないのかもしれない。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

今、日本国内でこういったケーブルは絶滅。

PSE法という旧電取法のような規制が厳しくなって以来、日本国内品が絶滅またはバカ高くなって訳が分からない状態になった。

メーカーも三菱メクセル、ゾノトーン、日立電線など軒並み国内生産撤退。

ただの電工用Fケーブルも存在してはいるのだが近年国内ではバカみたいな高価格になってしまった。

長岡鉄男氏は昔、OFC、OCC、LCOFC、PCOCCです、とどんどん高くなるケーブルに対し、「タフピッチ銅で十分ですよ。」と彼の自作SPのリファレンスを電工用の3.5スケや5スケキャブタイヤケーブルとした。それも今や昔。

1.と2.の太いケーブルはフルテックと表示。

今や中華物は印刷では判断不明。しかし構造を見るとしっかりしているようだ。

また販売サイトの商品説明には、材質はOCC、OFCなどの記載。おそらくこれは信じるしかない。

カルダスもそうなのだけれど、自国生産をあきらめコストが自国の10分の1以下の中国に生産を持ち込む。その際、各種材料・規格、生産管理、品質管理、製造ノウハウを全て中国に持ち込み生産する。

出来上がった品を発注メーカー(この場合はカルダス)におろさないで、中国内の製造ラインでそれなりの部品を使い生産し元メーカーの名前で売ってしまえば、なんちゃって中華製品のチャイナカルダスになるのだ。

いっそ本当にチャイナカルダスで売ってしまえば良いのだが、何故か名前をそのままにする意固地な性質が彼らにはあるらしい。

例) 黄色のカルダスG5C RCAケーブル。数年前から登場。チャイナカルダスの代表例。

これはアリで売っている現行品。

現在ヤフオクでは「中国で自作した」、と明記してあるが、なぜそこまで元メーカーにこだわるかなあ。

日本のペらぺらな附属品RCAケーブルしかないときは、私はこのチャイナカルダスを分かったうえで買っている。2m以上のものはなかなかないのだ。

本物も使っているから違いは分かる。そうやって使う上では害はない。

・電源ケーブル作成

私がここ何年かAmazon内中華メーカーのプラグを使ってオリジナルパワーケーブルを作ってきた。今回もそうする。

前回自作のケーブルはサウンドハウス販売のベルデン社のものだった。

サウンドハウスは日本国内で絶滅状態のケーブルの、安心のメーカー品を売っている販売業者だ。頼りにしています。

Amazon入手のプラグ例

ブレードが純銅、ロジウムメッキ、金メッキなどにより価格が異なる。

メガネタイプのプラグも入手できる。これのロジウム品が私のお気に入り。

MONOSAUDIOは特にこだわりなく使っている。

これが良い!という訳ではないけれど一回お付き合いしたらそれが実績となって続いているということ。

品質は程よいと思う。(個人の感想)

他にたくさんの中華メーカーがあるけどいちいち検証している暇はないので、MONOS一社でとりあえずやっていく。

ダメなメーカーは3年で消える。Amazon内中華メーカーはそういうものだ。実際ドラレコとかHDMIケーブルの会社の消滅サイクルは早かった。

フェイクオーディオ作戦と言ったが、この自作に関してはフェイクというものでもない。

まあ楽しくやりましょう。

作業開始前にはクリーニングをすること。

中華の商品は何が付着しているか全く不明。第一梱包が汚い。内袋も塵あいまみれだった。最近は少し綺麗になってきたが油断は禁物。

殺菌・除菌クリーニングは必要。

かつ金属部分はエチルアルコールでクリーニングは必須。

さてどうなるか。

○20240905 我AVルームに名前を

「我AVルーム」と自分の音楽趣味部屋を指す呼び方をしてきた。これがめんどくさい。

会津のIK氏のオーディオルームは、IKシアターと呼ぶことにしている。彼のシアターは別のホームページの世界ではまた違う名前が付いている。それどころか、彼の名前もその世界での名前が付いている。

私のホームページ世界での呼び方は、本人にも時々訊くけどそのまま継続していく。

私のホームページ「おやぢの趣味」に登場する人物は数あるけれど、インターネットの世界は魑魅魍魎の世界なので本人特定はなるべく避けたい、という編集方針。

業務上の人物はその仕事に於いて役に立つことが多いので、本人許可を得たうえでそのサイトのリンクなり実名を使うこともある。

基本的には、仮名使用。

特徴ある事物についてはそれなりに替えて(演出して)表現していく。

ホームページが一つのおやぢ世界で楽しめるよう構成するわけ。

ホームページを仕事に使う場合は、本名、所在地、電話番号を表示し、ナントカポリシーを掲載し、その事業所は本物なのか、取引できる業者なのかを保証しなくてはならない作りが求められる。

仕事用のサイトは別にして、この「おやぢの趣味」世界では楽しくやりましょう、を信条に設定してまいります。

さて、表記の件。

System6のページ9月に記載したのですが、「我AVルーム」に名前を付けました。

MyAVROOMで、Mavr マイエブ(仮)としました。

他の名前を思いついたら変わるかもしれないので、(仮)です。

マイエブ、よろしくお願いします。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

補足 よく登場する人物 (^^)

IK氏。

IK氏は別のホームページ世界ではGrandSLAMMグランドスラムさんと呼ばれています。それはそれ。 (^^)

IK氏は雑誌取材など全国版AV雑誌に3,4回登場しているので居住地、氏名はオープンにはなっていたのですが、それはその雑誌の責任に於いて表現してあるものです。Ik氏もそれを許諾している方です。それはそれ。こちらこちら。

KK氏。

元オーディオショップマスター。諸事情で現在は個人事業主で活動。でも私のホームページでは、個人の趣味や楽しみ情報発信者として登場します。

その他

基本仮名表記です。

O友氏とかJ君とか写真と仮名が出てくると知っている人は誰だか分かります。その程度です。

・問題ある場合はご指摘ください。

個人特定は避けるべきと考えています。

情報は演出上の表現とします。

写真はそのままの事が多いですが、気にする方のお顔には修正を入れます。

それぞれ本人に画像・データの使用許可を訊ねます。OKの場合は掲載します。

そんな内規でしょうか。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

マイエブ 2024年8月

Wilsonスピーカーの前面カバーを何とかするプロジェクトが進行中です。 (^^)

Wilsonはやはりユニットはゴーンと見えているより黒いカバーがあった方がカッコ良い?確かに暗室にすれば見えなくはなるけれど、、、

○20240901 な、なんと9月。

7月23日にX1 GrandSLAMMがやってきて一か月が経った。

とにかく暑かった。エアコンをつけっぱなしにして外に出ないようにし死ぬことを避けた。

電気代は自分が払うから、オーディオもエアコンもつけっぱなしで、支払いの時に呻くのであったが、、、死ぬよりは良い!

さて、この一か月。X1GrandSLAMMのエージングを進めて来たのだけれど、毎日音が変わる。

確認しながらでないと、どこをいじった結果がこうなったという検証が追い付かない。

UX-1の音ががらがら変わった。というより他の要素の変化で再生音が結果的に変化したというべきだろう。

ラック、電源、電源ケーブルを替えた。

プリアンプコヒレンスのラックがダイナセカスに変わった。これも影響大。

スピーカーがX1に変わった。これが最大の要因。などたくさんあり。

X1 の音が日ごと変わるのに、UX-1の音は1週間位のスパンで変わる。各要素の変化が落ち着くのに時間がかかるということだろう。

新規導入のダイナセカスラックの音が硬かった。若い音というか、エージング不足の音。

この影響を緩和するため、各コンポのスペーサーを検討・対策した。

X1のエージングが進み一番初めの硬くバラバラな印象の音ががらっっと変わり、整然と音像が立ち上がり、音場(サウンドステージ)が上下左右前後に拡大構築され変化していく。

その中でメインのプレーヤーの音がじわっと変わるのだった。

初めUX-1にはBMIのオーシャニックステートメントを使用。オーシャニック~は、超ワイドレンジ。フラットなF特。高精細な表現。理想的な高性能ケーブルだ。

ところがX1の導入で、音が固くなり、UX-1 の音がさらに固くなってしまった。床の硬さも影響しているのだろう。

それらのエージングを進める一方、UX-1のパワーケーブルをPADドミナスに変えた。センター・SWchのシナジーⅡiに使っていたもの。BMIのオーシャニック~は入れ替えでシナジーⅡiに接続した。

元よりセンターはウオッチセンター-ゴールデンリファレンスSPケーブル-真空管アンププロローグ6-ゴールデンクロスRCA-シナジーⅡiにPADドミナスパワーケーブルでボーカルの情熱熱血を目指した。

真空管アンプにはゴールデンリファレンスパワーケーブルを使っていたが、どうしてもボーカルがSPにへばりつく感じがあった。そこで、パワーアンプのパワーケーブルをBMIハンマーヘッドに交換。

すると、ボーカルがSPを離れ空中で歌うようになった。これはイケる。シナジーをコヒレンスにしようか!?と考えたこともあったが、電源ケーブルで解決するならコヒレンスは要らない。

シナジーⅡiにUX-1から移したBMIオーシャニックステートメントをつないだら、ボーカルのスピーカー離れが加速。

センターチャンネルのボーカルがほわっと空中に現出するのだ。

昔の映画館のような(アルテックA7のような)ボーカルが独特の響きを持って漂う感じが出てきた。これはすごい。流石BMI。

で、UX-1に持って行ったPADドミナスは初めは良かった。

そのうちにX1GrandSLAMMのエージングが進み、音がなじみ低域の量感が抜群に出てきた。

ある時耳が壊れたか!?と思うくらいハイ落ちになった。UX-1でどの音楽を聴いても明確にハイ落ち。

X1GrandSLAMMのツイーターが飛んだか?とも考えIK氏に相談した。「IKシアターくらいの超絶大音量の時にはX1のプロテクターが動作してハイカット動作になることがある」とIK氏は言う。が、それはあるデバイスが飛んでしまう動作らしい。

しかし耳を近づけて聴いてみると、高域が出なくなっているわけではなくちゃんとハイハットとか金属音とかの高域は出ている。

そう。X1GrandSLAMMの音のバランスがどかーんと低域寄りになって相対的にハイ落ちに聴こえていたのだった。

PADドミナスもどちらかというと中低域に厚みを持たせて重量感豊かに鳴らす傾向があるケーブルだ。

そうか~PADドミナスだな~。

という事で今度はLX800に使っていたBMIのオーシャニックステートメントをUX-1に持って行った。

さてどうなるか?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BMIオーシャニックステートメントはつけ外しをすると元に戻ってしまって、良い音が出るまでに時間がかかるケーブルだ。

あの太い姿に原因があるのだろう。おそらく絶縁体が空気なのだろう。そこに電子やらイオンやらが関係して音が変わるのだろう。

なじんだ頃に昔のディスクをとっかえひっかえ聴いてみた。

つまりとっかえひっかえ連続して聴けるほど音楽が楽しく鳴るようになった!という事だ。

ここからは笑って見ていただけると嬉しい。

試聴ディスクはスピードのCD。

スピードは1995~2000頃一世を風靡した3人組ユニット。デビュー時一人は小学6年生だった!!

今のAKB(2005~)なんとか坂グループやモーニング娘(1997~)などと一線を画す本格女性ボーカルユニットだった。

不幸なことに当時のオーディオシステムやTVシステムでは、彼女たちのボーカルの凄さをきちんと表現できなかったのではないか。得てして金切り声。キャンキャン唄っているように聴こえがちだった。

このディスクはかなり昔レンタル落ち100円で入手。盤面良好。ちゃんとクリーニングメンテナンスをすれば新品同様になる。 歌詞カード冊子も残っていてラッキー。

まれにこのようなレンタル落ちの名盤があったゲオ岩瀬書店八木田店は今年2024年春に閉店してしまった。レンタル落ち商品として品物を売ってくれれば良かったのに。

今のX1GrandSLAMM、Jeffのアンプ、UX-1で聴くスピードは素晴らしい。

すごいハイトーンボイスはしっかりとボイストレーニングを受けているのが聴きとれる安心のハイトーン。ハモリも役割分担もしっかりしている。一番は3人それぞれの声(個)性が発揮されていること。

キャンディーズを現代的にアレンジ、よりポップ調に仕上げた感じ。キャンディーズは歌謡曲の王道でした。ハーモニーが素晴らしかった。今聴いてもドキドキしちゃう青春のアイドル。彼女らの楽曲はその季節節目の歌を多く設定している。これがにくい。いつまでも色褪せない。卒業、分かれ、引っ越し、などなどの歌は今でもグリーンだ。

そう考えるとスピードの節目ソングは「マイグラデュエイション」(卒業)しかないのかな?これも良い曲だけどね。

X1で聴くスピードはまったくきゃんきゃんとは聴こえない。スピードの熱唱をちゃんと聴かせてくれる。

1980年代のだやでバイトをしていた頃、JBL4344 とマッキンのアンプで演歌を聴いていた方のお宅に行ったことがあった。

その楽しみ方は間違ってはいなかった。聴きたい曲を好きなように聴く。これが一番。歌謡曲だろうが演歌だろうが、そこにジャズです、クラシックです、といった垣根は存在しない。

今更ながらに歌謡曲のすごさを確認できたスピードのディスクだった。

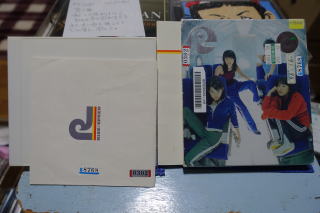

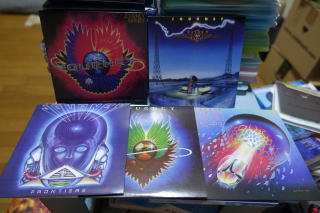

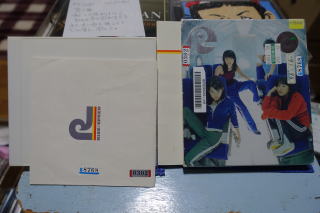

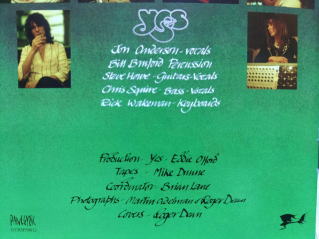

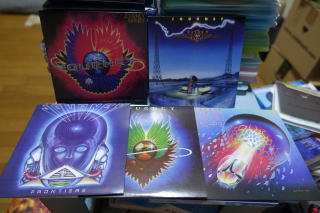

続いては、YES。

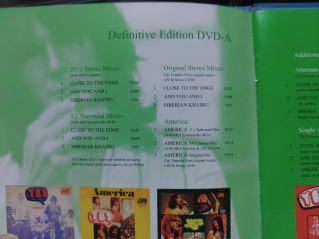

右上のクロストゥジエッヂ(危機)(1972)。これが最新ディスク。

従来のCD盤はFragile(こわれもの)(1971)といっしょにリファレンスではあったのだが。究極(1977)は最近入手。

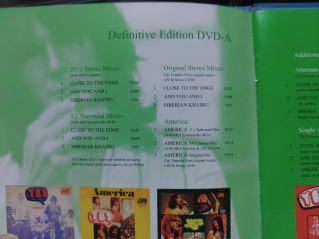

なんとこのディスク、DVD-Aのマルチチャンネルだった。がーん!滅亡したと思っていたDVD-Aのしかもマルチチャンネル。

再生してみて悶絶した。マルチだぜ!うっしっし!

2013年リミックスとある。Yesの原曲がマルチチャネル収録だったようだ。

演奏も楽曲も素晴らしい!マルチチャンネルで遊んでいるミュージシャンや編集者の姿が手に取るように分かる。

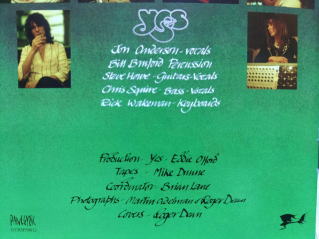

メンバーが泣ける。ジョンアンダーソン、ビルブルフォード、スティーブハウ、クリススクワイア、リックウエイクマン。

綺羅星のようなメンバー。私はFragile(こわれもの)よりこちらの方が好きだ。張り詰めた緊張感。微かなノイズの向こうに演奏者の雰囲気が聴こえてくる。素晴らしい。

このように昔聞いていたディスクを今聴くと新発見の連続、というより感動が伴った初めて聴くディスクになってしまうのだった。

○20240831 パソコン修理

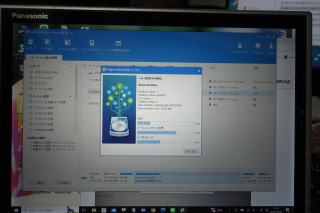

XZ6があれ?と思う挙動をするようになったので、日曜にSSD交換を実行しました。

慎重にばらす。

慎重にばらす。

SSDは真ん中の板ガムのような銀色のパーツ。 クローン用にアダプタPCBにセット。これを2つ作る。

クローン機でクローンをつくる。256から512へ。1時間もかからなかった。

SSDを組付け組立て。 動作確認。

電源を入れて起動確認。OK!良かった。ダメな時はここからダメになる。

SSD容量が増えたのでパーティション変更。 こうなった。Cドライブの容量が増えた。完了。

結果

動作がかちっとした。

起動がすごく早くなった。(というか元に戻った。)

失ったファイルは80GB 位※だが、容量には表示される。これを復活させるにはそれ用のソフトを使わねばならない。有償だし完全には戻らない。

※これまでネットから集めた趣味のアイドル画像の集積。動画は余りなかった。仕事用のデータはこのPCには保存しなかった。

やるとするとシステムファイルのみバックアップしてSSDをフォーマットしてしまえば良いのかもしれない。

いずれにせよ後5年は使えそうだ。いやその前にWIN10のサポートが終了してしまうだろう。

まあその時はその時だ。

今回は1万円かからずに修理できた。有難いことだ。

このホームページを編集しているのがこのXZ6だった。ファイルが消えていくときに作業していたのが、ホームページデータ作成しているときだった。

今は動くようになっているが、ONEDRIVEの設定をちゃんとしないと安心は先の話になってしまう。

〇20240824 模造・模倣

模造・模倣品について考える。

ダイナセカスはゾウセカスを模倣してハイエンドなラックとして造られた。これを物まね品とは誰も言わない。オリジナルと同等それ以上の性能を持つよう開発されたのだ。どちらかというと芸術品に近い。

対して、中華の模造品は、姿かたちは似ているが音は別物。これは模造品、物まね品と人は呼び忌み嫌う。中華の人はそうではないらしい。似た姿の品を所有して満足しているようだ。どちらかというとゴミに近い。

模造品が本物に限りなく近くなり、もしかすると本物より性能や能力が高くなるとどうなるのか?というテーマを追ったSF作家の一人にP.K.ディックがいる。

ブレードランナーでは、近い将来動物は死滅し模造(クローン)の作り物が台頭し始める。

本物と模造品の違いは何だ。

人間に似せて過酷な宇宙環境で人間に変わって労働する人間の形をしたロボット。(アンドロイド)

開発者は遺伝子工学でそれら(レプリカント)に寿命を設定した。

しかし、特注品の愛人レプリカントには生殖機能と人間と同じ長命を設定した。やろうと思えば年を取らないように作ることも出来ただろう。

人間より長命の人間型ロボット=アンドロイド(人工知性)を描いたSFもある。スピルバーグのA.I.がそれ。

SFドラマの金字塔、スターゲイトSG1(とアトランティス)には、人間になりたい機械人間=レプリケーターが登場する。

人間と同じようにエンシェントのように昇華したいと願ったが、機械には持ちえない特性のためにそれはかなわなかった。

日本のアニメ「攻殻機動隊」でも人体を改造したサイボーグや機械人間のアンドロイドが登場する。

それらの器にゴーストと呼ばれる人間の魂?精神?心?が注入されるとそれは人間になる。

古くは鉄腕アトム。手塚治虫が人間とロボット(人工知能)を描いたSF漫画。

元々は自分の愛する息子トビオが交通事故で死んでしまったので、機械で作った人体と人工知能による魂が死んだ息子になる!と信じて作ったのがアトム。ところがロボットはロボットと知り愕然する科学者。しかし人工知能を持つアトムは学習を繰り返し人間に近くなっていく、、、という物語。

手塚治虫の火の鳥では、人間、ロボット、神などを登場させ人間の業を数億年単位で描いた。

形を変える異星生物ムーピーをシリンダーで飼い愛人を作り上げるが、シリンダーの外では生きられない。科学者は絶望する。やがて彼は数億年かけて神となり地球に生命を生み出すというとてつもないお話だ。

本物と模造・模倣のお話はずっと続きそうだ。

〇20240820 続

wilson システム5.1 インIKシアター

IKシアターで音出し中のシステム5.1

IKシアターで音出し中のシステム5.1

WilsonAudioのSystem5.1

我が家のリアSpだったもの。

IKシアターの堅固な床で鳴らす5.1はX-1に近い音が出るとIK氏がレポート。

確かに。X-1グンドスラムシリーズ1が出来たときのマテリアルとかユニットを使用してワットパピーをシステム5として作り上げたのだから。

このシステム5.1は私の前のオーナーの所でウーファーエッジ劣化のためウーファーユニットをシステム7のそれと変更した、と聞いていた。システム7のウーファーなのでさらに低域の雄大さが強調される音になっているようだ。

システム5と5.1の違いは、システム5のワット部とパピー部を結ぶ線材をカルダスに替え、多分ターミナルをWBTあたりに替えたはず。2024年8月でシステム5.1の資料が見当たらないためになんとも言えない。

X-1と並べると大人と小学生くらいの大きさの差がありますが、出てくる音は流石ウイルソン。素晴らしい!、とのIK氏のレポートでした。

写真中央のアンプはエアーV3 だそうです。

ちなみにこの5.1は、私のAVルームでツイーター破損で両方ともシステム7のツイーターに交換したものです。

この写真の後方には中華のなんちゃってワットパピーなSPがおいてあります。

ウイルソンの模造。音はそれなり。

こういう実験は必要です。

現在我AVルームのリアchに収まっているシステム6は、我AVルームに来るまでIKシアターに3か月くらい置かれていました。

だからシステム6の音もIK氏は確認していたはず。

この辺は本ホームページの過去ページやシステム履歴などに記述してあります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

床のエージングのほかに、重要なコンポラックをゾウセカス2段からダイナセカス3段に変更した。

変更以来ずっとエージングしてきた。

ダイナセカス

ゾウセカスが製造中止になったので、ダイナミックオーディオの川又さんがないものは作ってしまえ! と作り上げたラック。 H.A.L.C.(ホーク)という名があるらしい。ハルズコンソールの略だそうです。

しかし、私の勝手命名で「ダイナセカス」と呼んでいます。

なんと失われたと思っていたこのダイナセカスの記事ページが私のサーバーにアップロードされて残っていました。

システム履歴のアクセサリーのページにHALC記事で保存してありました。

このページのダイナセカスの記事と少し重複します。

時間のある時にご覧くださいませ。後々整理します。

システム6の記事

システム6とダイナセカスの記事を書いているときにパソコンがおかしくなった。

保存したはずのページがどんどん見つからなくなって、、、ぞぞぞ。思い出すだけで嫌になっちゃう。

と思ったらシステム6も記事ページをアップロードしてあって保存されていました。

危ない危ない。

次へ進もう。

〇20240819 お盆休み明け

8月12日に来客があった。

千葉のいとこのK沼氏。

その右、K沼氏のお宅に昔パイオニアのS1EXを納品したオーディオショップKKのKK氏。

このツーショットは奇跡的だ。

左がK沼氏。 右がKK氏。

K沼氏は1985年北海道ツーリングの途中に福島は吉倉の私のアパートに寄った。

その時に音を聴かせてくれ!と私のシステムでLPのEWFレッツグルーブを聴いた。

当時の音を私は明確に覚えているけど第三者の証人がいるとおいそれと変なことが言えない。

K沼氏の音の記憶を確認すると彼の記憶も確かで、あの時の低音はこうだ、と言う。

私も同感だった。よかった。

1985年はアナログプレーヤートリオKP880D。

プリメインアンプトリオKA2200。

スピーカーはダイアトーンDS503 だった。

カートリッジはテクニカAT33Eのドンシャリで、低域制動の緩いKA2200で低域ぶるんのDS503を鳴らしたものだから、ぶわんぶわんな低域だった気がする。

つまり当時のレッツグルーブは低域豊かなドンシャリ再生だった。

さて今回の訪問でいろいろ聴いた後半に、あの時にかけたEWFのレッツグルーブを聴いた。

ディスクはその時のものではなく1990年代~2000年代にハードオフあたりで入手したLP。

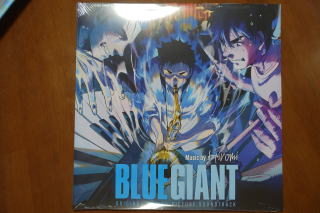

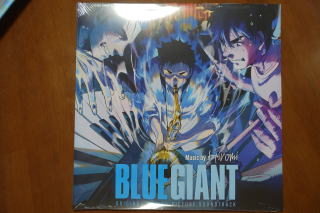

GT2000X + 重量級TT + 外部電源

写真の青いディスクはブル―ジャイアント。

写真の青いディスクはブル―ジャイアント。

GT2000X導入は1985年の秋以降だったと思う。

現状のLP再生音はCDみたいな音。

位相はきちんとあっている。サーフェスノイズゼロ。ハム他ノイズゼロ。

レッツグルーブのどん!とくるバスドラムの音は少しタイト。

腹に響く(ド)ズンというのが出てくるようになると気持ちが良いはず。

KK氏は1994年頃ナカミチ福島ワコール前に某事業所からの派遣の先進技術研修で入っていた人物。

その後ナカミチFワコール前の閉鎖。KK氏のいた企業の変貌。

それによってKK氏がオーディオKに転職、など人生色々あり。

たまたま私のいとこのK沼氏がスピーカーを探している。オーディオショップ店頭で鳴らしこんでいたS-1EXがある。というマッチングがあった。

KK氏は福島から千葉まで納品へ。その時に2人は会っているはず。

以来K沼氏はS-1EXを鳴らすのに人生を費やしてきた。

昨年AVルーム床工事、今回我AVルームにX-1グランドスラムがやって来た!という事で夏休みを利用して福島までやって来たK沼氏であった。

K沼氏の北海道ツーリング逸話というか伝説。

ツーリングに行ったK沼氏が帰ってこない。しばらくして帰ってきたときには奥さんを伴っていた!という伝説の人物。

それがホンダのバイクで行ったものと私は40年間勝手に思い込んでいたのが、実はカワサキの1100のバイクだったことが今回判明した。ちゃんと訊いてみるものだ。

盆明けの話はまた!

〇20240818 お盆

私の住む福島は夏は暑く冬は寒い。

ここに移り住んで44年になるのでさほど気にならなくなってきたが、それでも暑いものは暑い。

昨年体調不良になった経験から、電気代を気にしてエアコンを付けないで死ぬよりエアコンで快適にすごす方がストレスが少なく病気になりにくい、と察してしまった。長くかかったものだ。

お盆中の出来事はオーディオ以外にもあったのだが、ここではオーディオビデオに特化して話を進める。

先日パソコンのファイルが消えた、という事件があってホームページ作成意欲がちょっと減退した日があった。

SSDの不良なのだろう、という事でこまめにバックアップを取るよう心がけることにする。

ホームページについては、サーバーに上げてあるコンテンツそのものがバックアップとなった。

ただこれからアップする予定の原稿が紛失したのは痛かった。

原稿

・ゾウセカスとダイナミックオーディオのホークというラック。私がダイナセカスと名付けたラック。

・X-1GrandSLAMMの項。

・関連してWilsonのスピーカーシステムの概略をまとめた項。

・音楽関連の元データ。

・アイドルの画像。3年くらい貯めてきた何十人というアイドル画像がほぼ消えたのは痛かった。

でも無くなっても現実的に痛くないのはアイドル画像にそれほど価値はなかった、という事の表れなのだろう。

これらのファイルがバッサリ消えた。オーディオビデオ分は同じ資料を各元サイトからかき集め構成し直した。

パソコン事件はさらにONEDRIVEが関連していた可能性がある。

半分眠りながらワンドライブになんで関連付けられているんだ!こんなの消してやる!!となにかいじった可能性がある。

その後ファイルの移動とか設定をきちんとやらなかったから見られなくなった可能性もあることが、とあるYOUTUBE動画で判明した。

まあいろいろあります。

とりあえず仕事に使えるようにしホームページを作れるようにすることが最優先でウインドウズ再インストール。

現在使っているノートPCはほぼ仕事用。

動画の編集保存書き込み作業などは別のデスクトップでやっている。

デスクトップマシンは過去数回のHDD・SSDクラッシュを経てきたマシンの現在形。

ノートパソコンがSSDクラッシュしないと誰が保証するのか。いや誰もしない。

2011年7月に仕事用のノートパソコンをウイルスにやられファイルの無限大増殖を途中で食い止めた事件があった。

その結果レジストリが破壊されたのでHDDを外してファイル復旧ソフトで復旧再生したことがあった。

それはそれは惨めな思いをした。

今のノートPCはパナのキーボード付きタブレット風ノートPC。これは歴代ノートパソコンの中で最速最使い易いノートPC だ。

しかし6年も使っているのでそろそろ代替の時期。

なのだが今の損害保険会社はWIN11の使用を推奨していない時代錯誤のシステムを使っている。

現用機のSSDを交換するよりも代替する方がマシン全体の能力も含めて合理的だろう。確認しながらやっていこう。

今ネットで見ると中古が安い、、、、あわわわ。

今ネットで見ると中古が安い、、、、あわわわ。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

結局SSDを交換することにした。

ネットで概略を調べパーツを準備。

SSDは今のが256だから512に。 クローン機は別用途で以前から準備済み。

m2のSSdを普通サイズのクローン機にセットするためにアダプターを使う。

右はばらす道具。このうちへらしか使わない。

レッツノートをばらして、SSDを外して、アダプターにハメる。

クローン機でクローンして元の位置に戻し組み立てる。

パーティションソフトで領域を設定して完了。

簡単に出来そうだ。 ほんとかな~。 (^^)

〇20240802 梅雨明け

8月1日は東北地方福島で梅雨が明けたとみられる宣言の日。

真夏の到来。

その少し前の7月23日にプロジェクトX1 によって、我AVルームにX-1 GrandSLAMMがやって来た。

特集記事で製品紹介ページを順に作っています。

8月2日これまでメイン機だったsystem6の特集記事をアップしました。

system6111.jpg) 2024年9月6日補記改訂

2024年9月6日補記改訂

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

X-1 GrandSLAMMとダイナセカスのページを只今編集中。

Kenvi 9月号は、system6、ダイナセカス、X-1グランドスラムの特集か!?

特集とは別に、今音がぐんぐん変わっている。

昨日聴いた音と今聴いている音は別ものに化ける。

UX-1、LX800、FMチューナー、各ディーガ、それぞれ音出し、画像出しを確認してきた。

最後に残ったのはアナログプレーヤーGT2000X。

GT2000X

1985年頃のだやから導入。品質的には全く問題なしだったが訳アリ品でお得販売品。

2011年東日本大震災時ラックから落下。

アクリルカバー破損。キャビネットの縁にだ痕。写真でも白い打痕が確認できる。

この震災では奇跡的に構造的破壊がなかった。アクリルカバーは昔から演奏の時は外すようにしていたので、カバーがひんじに止められなくても影響は少ない。

カートリッジをテクニカOC9Ⅲltdにしてからこの組み合わせがリファレンスになった。

2015年には入手不能の純正アクセリー砲金製TTを追うのをやめ、北海道の業者から15キロのステンレスTTを導入。

ターンテーブルシートをSPECに変更。

他にラック変更などがあるがGT2000Xの音はずっと出ていると思う。

しかし2020年COVID19 騒ぎで、巷間一切の活動が停滞化=抑鬱された時期にクリーニング・メンテナスを怠ってしまった。

2024年8月1日改めてLPを掛けた。

最新のブル―ジャイアントサウンドトラック2枚組。

以前の画像で青いディスクが写っていたはずだが、それはブルージャイアントのブルーバイナル(青ビニール)ディスク。

D面。映画ではラストのライブ場面。2人で演奏する曲と左手のみ参加の3人で演奏のラスト曲。

何度となく聴いていたが今回はどうか。

うーんモヤモヤしている。

霞がかった音だ。

いろいろ思い当たるので対策をしていく。

フォノイコであるCA50Ⅱの電源ケーブルの差し込みを変更。これまでは、SPC1のCA5差し込みに律儀に挿していた。

SPC1はナカミチのタップで、CA5や7のコントロールでオンオフ連動する機能がある製品。音質はどちらかと言うと平凡以下。

これをオーディオグレードのタップへ差し込み変更。アース側(極性)も合わせる。

少し良くなった。

GT2000XからCA50への端子をクリーニング。クレのオーディオ端子クリーナー。これは速乾性。べたつかず556のような研磨剤は入ってない。プラスティックに付いても害がない。吹きかけるだけで効果あり。ただ乾かすのではなくプラグとインレットが濡れている状態で抜き差ししてクリーニング効果もねらった。

おお、少し目が覚めてきた。

CA-50ⅡからコヒレンスへのRCA-XLR変換ケーブル(オーディオかもん特製)のプラグとコヒレンスのインレット部に同様吹き付け抜き差し。

やっと目が覚めた音がしてきた。しかし抜けの良い音には至っていない。

高域の伸びが今一。低域には独特の盛り上がりがある。

これは各コンポのセッティングか?

CA-50Ⅱのレッグ部分。GT2000Xインシュレーター部。それぞれをこれからいじってみる。

一番最後の音が出る所のスピーカーが変わったために、そこに至るまでの色々な要素を見直す必要がある。

これまでのsystem6に合わせてセッティングしてきた。

鳴り方が違うX-1ではセッティングも別モノになるのだな。

X-1は元音に忠実なのだろう。だから元の音からダイレクト、ストレート、フラット、ワイド各要素を引き出さなくてはならないのだろう。

以下写真は手直し前の状態。

CA50Ⅱ

ケーブルインシュレーターにJ1Pの青いインシュレーターをかましている。

system6ではこれで良かった。

GT2000X

SPECのインシュレーターが写っているが、これは今CA50 と同じMDF材に変更してある。

この2つの脚部が問題なのかもしれないが今日はこれまで。

つづく、、、

〇20240730 トラブル発生! ノートパソコンレッツノートXZ6寿命か!?

ホームページコンテンツ原稿が消滅したかも!

7月30日システム6、X-1 GrandSLAMM、ダイナセカスの詳細ページを作っているうちに、PC内SSDにあったはずのファイルが消えてアプリがシャットダウンしてまうトラブルが突然発生した。

以前別のデスクトップレノボマシンのSSDで同じようなトラブルが起きた。

今回のノートPCレッツノートはウイルス感染もなくこれまで6年使って来た。

ファイルロストしたかも、、、orz...

ファイル復旧(再生)ソフトをネットで探した。以前ノートPCでトラブルの在ったHDDを復旧しようとしたときはHDDを取り出しケースに入れて復旧ファイルを作って、、、などなどやった。

今見ると無料ダウンロードだけどファイルの直し方で代金が違う設定。あほ草。これは人質詐欺の復旧詐欺みたいなものに似ていないか?

このノートPCレッツノートは使用開始後6年仕事に趣味にバンバン使って来たマシンだ。でも動作がおかしくなってアプリの動き方も危ない。

仕方がないのでウインドウズを再インストールした。

だがファイルが見つからないのは同じだった。

気を取り直してアプリケーションをきちんと動くようにした。

もう一度入れ直さねばならないアプリも何種類かあるが、すべて設定が初期化されることがじつにめんどい。

カスタマイズしてきたものだからな~。

とりあえずは、一番大事な「仕事」に使えるようにした。

これが一番大切。

がっくり来たので、きょうはここまで。

〇20240727 プロジェクトX1

2023年春からの企画。

プロジェクトX1。

導入の構想。予算組み立て。

2023年秋の床工事。養生。

2024年。IK氏の事業発足とAURO3D研究にX1を使うために、納入時期ずれ込む。

7月に搬入のXデーを設定したのは、7月の初旬だった。

搬入作業時は、手一杯で写真撮影など考えられなかったので作業写真はなし。

仮置きで一段落の写真。

以前の床工事の画角と同じなので、それと見比べても面白い。

床工事の時の写真。

床工事の時の写真。

X1グランドスラムがいかにでかいか分かる。

この日は外気温35℃以上の猛暑日。水分補給しながらの総4時間に及ぶ作業でした。

左からIK氏。義弟J君。郡山O友氏。右がデブ親父。

動かす物がいちいち重い。

SPのX1は総重量一本270キロ。ばらしても150キロ以上だろう。

アンプはセットで110キロ。上が40キロ。下が70キロ。

システム6は100キロ。

とにかく一人では絶対やりたくないしできない重さ。

皆様ありがとうございました。

仮置き。その後も片付けを進めた。

スクリーンを下ろしプロジェクター投射確認。

もともと、モデル9の2段重ねに合わせ、QRDやスクリーンの下げ位置を設定していた。

今回X1の後ろ側に空間が欲しかったので、アンプを2段に戻した。

正面から見て、投影の蹴られがないようにX1の位置を微調整。

リスニングポイントに対し、SPユニット延長線が耳軸上に来るようにする。

それから全てのSPチャンネルから音が出るのを確認しまずは一安心。

ところがそうではなかった。

UX-1のSACDマルチチャンネルでセンターが出ていない。

先ずUX-1のチャンネルチェックから行う。

UX-1の設定を調べた。

なんと、アナログ出力が2ch(デフォルト)になっていた。これではセンターが出るわけない。

これをマルチチャンネルに設定。

UX-1には、チャンネルチェック用のホワイトノイズが出る。

センターにノイズが出ていたので(J君指摘)各接続状態を調べる。

ついでにクリーニングを行う。

センターとSWはシナジーの受け持ち。

シナジーの入力ケーブル、RCA-XLRアダプターを調べる。アダプターによりマイナス(コールド)の扱いが違う。

これまでのはビクター850円のもの。それを最近入手したごつい作りの中華製980円へ変更。

この品は結構買ったのだが、最近は品切れになって入手不可。

カルダス純正やコヒレンスシナジー純正モノは、グランド部分が弱いのと2番ホット・3番ホットのばらつきがあるので、いちいちチェックしなければならないのが面倒。

また、UX-1背面のプラグジャック部分もクリーニング。シールド(マイナス、コールド)側を導通良くする作業を行った。

気が付くとパワーケーブルも抜けやすいところがあって、再三確認するようにした。

いろいろかがんで狭い場所に入り込んで、いろいろ外してクリーニングして、いろいろ付け直しを行い、差し込み具合のチェックをきちんとし、いよいよ音出し!となった。

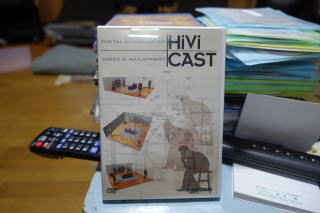

チェックディスク

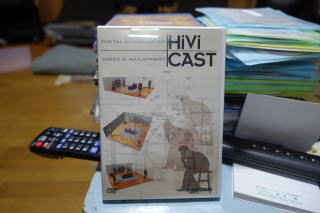

UX-1だったらHiviCast。

これで音声のセッティング確認ができる。

するとSPの逆相も発見してしまった。

ハイヴィキャストは聴感で正相逆相を判断する。

フロント-リアの音出しで違和感。初めは方チャン音が出ず。

音が出ない原因は、シス6のSP端子の緩みであった。接続外れ、というやつ。

今度はシステム6の裏側に潜り込んで(手を差し入れて)手鏡でプラスマイナスを目視する。

結果、両方ともプラスマイナス逆だった。

コンポに対し手を入れたら、右(right)がプラス(red)なのだ。これは、右はRね、とつぶやいて作業すると間違い防止になる。

これほんと。

そうすると、リア側のコヒレンスの接続状態も調べることになる。さらに潜り込んでヘッドセットライトとルーペで目視確認。

直に見えることはすごく大事。だからラックが前に出ているのだ。

ようやく、位相チェック完了。聴感でデモミュージックを聴く。

リアのモデル8SPのゲインを下げる。32dbにあげると、少し歪っぽい。それに音もでかいので、28dbにする。

インピーダンスは、コヒレンス送りがハイ出し。受けアンプがロー受け。ハイ出しロー受け。これも唱える。

HiviCastの調整は、DSPやコンピューターチューニングを使わないアナログな調整法。

こうして5.1chを合わせるのが基本だった。

AVアンプ、オーディオコンピューターのISPmk2などは補正でバンバンいじってしまうので、それはそれで楽なのだが、先ずメカニカルな基本で合わせておくのが大前提だと思う。

で、その上での感想は「結構良い音だな」。

X1もシス6も良い音だ。

多分追い込んでいくともっともっと良くなるだろう。

そういう予想しかでてこない。

X1は2日間PADのシステムエンハンサーをリピート再生。

ずっとかけても効果は変わらないと取説にあるけど、IK氏によれば一本は音出し研究に通電したがもう一本はしていない、つまり一年以上通電していないものがある!、とのことなのでとにかく音出しを続けた。

2日目の終わり。

普通に聴いてみる。

一番最初の印象「SPユニットが一個づつばらばらに鳴っている!」から、「結構いける!」に変わって来た。

システムエンハンサーは小音量でも音が通る信号ラインすべてに、消磁・エージング効果がある。

他の楽曲を聴いた。

イーグルス ホテルカリフォルニア 左DVD-A 右 最近入手したSACDマルチ。

音にかちかちした感じがあるのがDVD-A。音のつながりが良くより自然に聴こえるのがSACD。

SACDでは、ミキシング時の音の作り方が少し聴き取れた。細かいところまで作り込んでいる姿が見えるのだ。これは驚き。

フォーマットの差も克明に描き出す。

ジャーニーのボックスセット。

フロンティアーズから一曲目セパレートウエイズ。

これはご機嫌。ギターのリフが決まる。かっこいい!! (^^)

1979年ライブアンダーザスカイ。

VSOP! メンバーがすごい。この音楽の感じは最近のブル―ジャイアントのライブ感そっくり。

もしかするとブル―ジャイアントはこのライブをテキストにしたのかも。

他に女性ボーカル。JUJU。Ms.OOJA。柴田淳おはこ。などなど良い感じ。

X1は、スピーカーのウーファーが鳴ってます。ミッドが鳴ってます。ツイーターが鳴ってます。という鳴り方は「全く」しない。

エンクロージャーが余りに固く重いので、ユニットが箱や床を鳴らす必要がなく、7個のユニットが全体的に音楽を奏でる楽器になっているようだ。(うしろ向きにツイーターユニットが二つ付いている)

もっと進んでいくと、音像がぽわっと浮かび上がりそこで実体が歌うような表現=IKシアターの鳴り方=に成っていきそうな予感がする。

〇20240722 Xデー

いよいよ明日23日はXデーである。

足掛け2年の企みが明日実現する。

その前に2023年12月から半年養生した音について記録しておく。

オーディオマルチチャンネルシステム

フロントSP Wilson システム6 - SPケーブル ゴールデンリファレンス - ジェフ MODEL9DC - XLR ゴールデンリファレンス - ジェフ コヒレンス VUP - XLR ゴールデンリファレンス - エソテリック UX-1

センターSP Wilson ウオッチセンター - SPケーブル ゴールデンリファレンス - Aha プロローグ6 - RCA カルダス - ゴールデンクロス - ジェフ シナジーⅡi - カルダス ゴールデンプレゼンス - UX-1

リアSP Wilson システム5.1 - SPケーブル カルダス ゴールデンクロス - ジェフ MODEL8SP - XLR カルダスG5C - ジェフ コヒレンス VUP - カルダス ゴールデンリファレンス - UX-1

SW リンAV8150 - RCA デジタルケーブル - シナジーⅡi - RCA カルダス ゴールデンプレゼンス - UX-1

電源ケーブル モデル9DC S/Aラボ ハイエンドホース

プロローグ6 BMI ハンマーヘッド

シナジーⅡi BMI オーシャニックステートメント

コヒレンス S/Aラボ ハイエンドホース 2台とも バッテリ駆動なのでケーブルの色が出にくい。

UX-1 PAD プラズマドミナス

AV8150 オーディオかもん オリジナルパワーケーブル (おそらくオーディオクエスト)

以上のラインナップだった。

ボーカルCDを聴く。

UX-1 の電源ケーブルはワイドレンジが信条だったオーシャニックステートメント。

改造床でのセッティングで硬くきつい表現になってしまった。

改善のためUX-1の電源ケーブルをPADドミナスに替えたら音が良くなった。

以前の柔かい床の時とは逆のセッティングだ。

そこで電源ケーブル・電源系から見直し、セッティングを変更してきた。

UX-1はSPECの木製インシュレーター。

下のボードはPADのボード。

でパワーケーブルをPADドミナスに。

やっと良い音が出るようになったこの瞬間に、明日のシステム入れ替え。

柔らかい床の最終的な音が10だとすると、質は違うが9くらいまでは来ていた音であった。

トップの画像とは違います。

とりあえず左右のCD棚をそのまま。どうしてもの場合は撤去の予定。

X-1はサイズ的にはこのシステム6の場所に収まる予定ではあるが、奥行きが大きいのでアンプを動かさないといけないかも。

現場合わせだな。

WilsonのX-1グランドスラムにしてはエアーボリューム(部屋の容積)は小さいかもしれない。

それはどうしようもないのでまず導入することにしたのだった。

さて、どうなるか。

〇20240614 今日は長女の誕生日である。

今年は長女の誕生日の前日に大腸ポリープを除去する手術を受け一泊入院した。

娘には御免して許しを得、私は入院し一日絶食をやり終えた。

入院とは別に大事件。つい最近トラブルが起きた。

最近はずっと、サウンドチェックと電源回りのエージングを続けている。

困ったことに一日一日ごとに音が変わるのだ。

前回IK氏と義弟君が来た時もボーカルがささくれだって聴こえたし、しかしその晩良い音で鳴っていたりしていた。

そんな時パイオニアBDP-LX800で映像と音をチェックしようとリモコンで字幕ボタンを押した瞬間、画像が消え真っ黒になってしまった。右隣の画像情報ボタンを押すといろいろな表示は出る。

いろいろ悩んだ。

LX800が壊れたのか?

HDMIケーブルが壊れたのか?

AVアンプが壊れたのか?

考えられる部分を全部チェック。

HDMIケーブルを交換したがだめ。

だけれどHDMIケーブルで音が(画も)違うことを発見確認した。これは怪我の功名とでもいうのだろう。

HDMIケーブル 1. sweguard 8K 48G 2m HDMI2.1

2. top terend platinumseries 8K 48G 100M ethanet

1のsweguardを使っていたので、これをToptrendにチェンジ。その時は現象変わらず。

LX800のリセットを3回(電源SW長押し)繰り返したけど現象変わらず。

プロジェクターや、AVアンプに信号が来ていない。

という事はLX800の問題なのだろう。

LX800の設定を開いていろいろ確認。

すると変えていないHDMIの信号が変更されていた。

1.一本のケーブルに画も音も出すモード。2.シングルモード。3.オーディオ専用モード。これがオーディオ専用モードになっていた。

オーディオ専用だから画が出ないのは当たり前だのクラッカー。

1.の画も音も出すモードに戻して問題解決!

リモコンのボタンの掛け合わせ、AボタンとBボタン同時押しして何かのショートカットキーになっているかも、という事案だった。

問題解決したがHDMIのスクランブルテストみたいな状態になったので、確認すると交換したTop trendの方が好成績だったので、変更することにした。変えたケーブルは元の場所のPS5に接続した。

1のswegurd品

Amazonの商品ページが無くなっている。

Amazonの商品ページが無くなっている。

同社の商品は全部在庫なし状態。

2のToptrend品

交換してみて初めて分かるHDMIケーブルで音(画)が変わる!

toptrendモノは、サラウンド音声の音量が上がる。画も、くっきりさっと自然になる。

swegurdは、サラウンド音声音量が小さい。画もリンギング気味だった。

雑誌に載っている光ファイバー品ではないことは承知の上の話だが、驚きだった。

Amazonに行って確認したら、販売会社の多くが、商品品切れ欠品、または商品ページがない、販売会社がない、などのあきれた状態になっていた。

光ファイバーのAtzebe社のみは元気で活動しているようだ。

Atzebeの光ファイバーは好きだったが、この1,2年通常の線材タイプのケーブルで高速(48G)ものが多くなっていたのでそちらを試していたのだった。一年やそこらで撤退する中華は相変わらず信頼できないな~。まあ、夢を買ったと思って行こう。

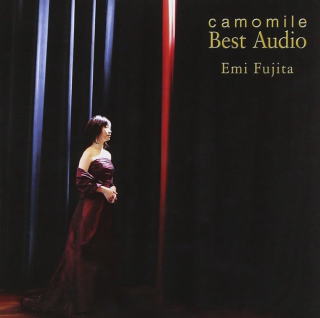

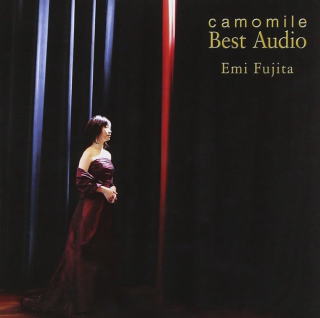

〇20240601 藤田恵美 と AURO3D

藤田恵美

かないまるフュチャード藤田恵美

かないまる氏が絡んだ藤田のSACDは、通して音が良い。

音が良いというポイントは、次の通り。

声の純度が高い。たとえるなら水道水やミネラルウオーターではなく、純水のようだ。

という事は、雑味がないという利点の反面、熱い、色気、血の通った、などの情感表現から遠くなる、という事。

一聴して、声は限りなく透き通っている。藤田の声の質に、おもねりやあまえ、情感に訴えてくる部分が少ないのもそれに拍車をかける。

今のおやぢのSACD再生システムは、どちらかと言うとクールでシャープでダイナミックな硬質系の音がしている。

これがかないまる藤田のカモミールの印象を支配しているのかもしれない。

音が良いCDはどんどん音を上げていける。

このカモミールも同様。

いつもより大きな音量にしても、全くうるさくならない。

これが音の良いCDの特徴だ。

カモミールベストオーディオ2 の終わりころに、ティアーズインヘブンがある。松田聖子を酷評したあの曲だ。

藤田はどう歌ったか。

結論。

聴いていて気持ちが良いものだった。

という事は、歌の情感、情念、血の通った歌い方をしているのが聴きとれる、という事。

少しクール系に聞こえる場合、音量を大きくすると、唇の湿り具合、肉体を持った歌い手の体(ボディ)の有無、心情を歌詞にのせる歌い方をしているか、と言うところがちゃんとわかる。

やはり、藤田恵美は歌うウマだった。良かった。

そうすると、評価が、純水のようなCDではなく、正しく藤田の心が映し出される丁寧なマスタリングがなされた良質CD、と言う評価に至る。小さい音では決して伝わらないのだろう。

2024年6月1日のシステムでの聴こえ方でした。これがコンポーネント、電源など変わるとまた聴こえ方が変わってくるからオーディオは面白い。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AURO3Dあれこれ

AURO3Dの項に書き込んでも良いのだけれど、一覧性を考え、こちらにまず期すことにする。

仙台のオーディオマニアSAIさんの所に、AURO3D研究用に貸していたBDが戻って来た。

5月の中盤に、会津のIKシアターでAURO3Dイベントがあるとき、事前にSAIさんが会津に行くついでに我が家によってくれた。

SAIさんのAVルームは、12畳ほど。そこは憧れのハイエンドコンポーネントがぎっしり詰まった男の城。

最近IK氏と交流して、色々な刺激を受け、最新型コンポを次々と導入しているAV求道家でもある。

以前、AURO3Dの研究の時に、私が仙台SAIさん宅にAURO3D映画ソフトとして持ち込んでいたもの。

SAIさんは、音楽のAURO3D盤は完璧にそろえているのだが、映画系は足りていなかった。

私は、音楽より映画ものが好きなので、7枚ほどを英国(ポンド圏)やドイツ、フランス(ユーロ圏)、そして米国からアマゾンで買っていた。

米国のAURO3D盤は、アメリカに輸入したヨーロッパの品を扱うことが多いのだが、なぜかアメリカからAURO3Dのソフトを日本に輸入することができない。3回挑戦したが、3回とも失敗した。

その後(2023年)、デノンマランツのファームウエアアップデートを経て、AURO3D再生が簡単にできるようになった。

それまでは、ストームオーディオのオーディオコンピュータISPでなければ、「正しい」AURO3D再生ができないことになっていた。

AURO3D研究は、別項を立ててあるのでそちらを見ていただくことにして、今回の戻って来たソフトを改めて確認してみた。

SAIさん宅から戻って来たディスクは次の通り。最後にあとから思い出したAURO3Dソフト3を一つご紹介する。

~語版と言うのは、例えばアメリカ映画でもドイツで発売されるパッケージはドイツ語がメイン。

オリジナルの音声は別に普通に入っている。

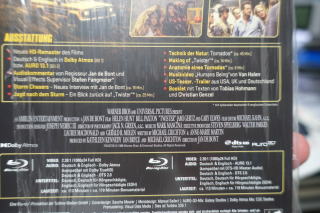

パッセンジャーズ 4KUHD フランス語盤 DTS表示だがAURO3D

ピクセルズ BD 英語版 パッケージ表記

ツイスター BD ドイツ語版 同上

レッドテイルズ BD ドイツ語版 同上

デイライト BD ドイツ語版 同上

グリーンランド 4KUHDのBD ドイツ語版 DTS表示

ブレードランナー2049 4KUHDのBD 日本語版 DTS表示

ゴーストバスターズ2016 4KUHDのBD 日本語版 パッケージ表示

国内版で入手がしやすい唯一のAURO3Dソフトが、ゴーストバスターズ2016だ。

ただ、2023年のデノンマランツのアップデートで、それまでAURO3D対応と謳っていても、サラウンドモードでAURO2Dとしか表示されなかったものが、DTSHDのディスクは、AURO3Dの表記がなくても、互換性あり、になった。つまり、DTS(ドルビー)5.1chに上方スピーカーを追加するサラウンドモードは、DTSニューラルX表示から、AURO3D表示に変更された。(DTSニューラルXはなくなった)

順不同 AURO3Dのパッケージ表示

ツイスター

ツイスター

デイライト

デイライト

ピクセルズ

ピクセルズ

レッドテイルズ

レッドテイルズ

パッケージにAURO3D表示があるのは、それを確認できれば買い。

しかし、AURO3Dソフトで検索モードに入って行って、パッケージにDTS表示しかないものは躊躇してしまう。

結論

☆DTSHD(ドルビーHD)は、AVアンプのサラウンドモードでAURO3Dで再生できる。

AVアンプの入力情報確認画面で、AURO3D再生に必要な11.1chとかたくさんのch表示があれば、DTSであってもAURO3DであってもAVアンプのサラウンドモードでAURO3Dデコードできるのだ。

ただし、チャンネル当たりに音源が設定されている(オブジェクトオーディオ)もの=ATMOS、DTS-Xは、AURO3Dは出来ず。それぞれATMOS、DTS-Xでの再生となる。それぞれに特徴があるので、後述する。

グリーンランド DTS表示

グリーンランド DTS表示

パッセンジャーズ DTS表示

パッセンジャーズ DTS表示

ブレードランナー 2049 BD盤 DTS表示

ブレードランナー 2049 BD盤 DTS表示

ゴーストバスターズ2016

ゴーストバスターズ2016

AURO3Dについて

AURO3Dと言うのは、録音=再生で、収録時の音が、再生時、同じように聴くことができるサラウンド方式。

実際は教会での音楽収録(固定)で、マイクを何本もつけたベースを高い位置につけ、それと同じチャンネルとSP位置を設定すると、その教会の真ん中で聴いているような感覚に浸れる、録音再生マルチチャンネル方式。

映画のサラウンドは、縦横無尽に宇宙船、銃撃、爆発音が上下左右から前方後方自由自在に飛び回り発射され爆発する。

つまり定点がない。

簡単に言うと、ウイーンの楽友協会ホール(ノイヤーレコンツエルト=ニューイヤーコンサート開催場所)で、演奏者の並ぶステージ、聴く人が座って固定の環境で、多数マイクで収録するのは、画面が変わっても(視点移動)、音場は固定。

映画は、サラウンドの楽しみで、その昔ドルビーSRという劇場用サラウンド方式から、民生用ドルビーサラウンドが出来た。それは位相差を利用したもの。

ドルビーもDTSもAURO3Dも位相差を利用して、サラウンド用に設置したスピーカーからサラウンド音声を出すわけだ。

位相差を利用するマトリックスサラウンドは、サラウンド側はモノラルだた。それでも十分に楽しめた。

長岡鉄男氏は、その辺を理解し、自作サラウンドシステムでシアターを構築した。約40年前われわれ(拙者とIK氏)はそれを実践しサラウンドを楽しんだ。

その後、サラウンドのロジックをデジタル化。多チャンネルのサラウンドモードが開発された。

さらにYAMAHAは、AURO3Dの収録‐再生方式ではなく、サラウンドとしてのホールエコーをモデル化して、各音源に当てはめ変換‐再生するヤマハDSPを開発。世の中は映画、音楽コンテンツを多様なサラウンド再生で楽しめる世の中になっていった。

ただ、多チャンネルになると再生に必要な数のSP、アンプ、場合によっては長尺のSPケーブルなどが必要になった。

複雑、高額になりがちなシステムは、一般的には理解が得難い。サラウンド、マルチチャンネルは一時のあだ花になってしまったかに見えた。

実際は、いわゆるマニア、好きものと言われる人たちはどの趣味の領域にも必ず存在し、その趣味はじわじわと楽しみ続けられて来ていた。ぶわっとは売れないがコンスタント、いや細々と続く趣味の世界では一定の販売は継続する。

現代の大量生産でコストダウン、大量消費で経済指標アップ、という経済には、趣味の世界のモノはそぐわない。一見ダメダメに見えるオーディオビデオ産業も、大量生産を外せば、意外と堅実な商売になる可能性は十分にあるのだが。

対世界を見たとき、いわゆる競争になると、中国の一人勝ちはすでに起こっている。日本の物づくりがその土俵に上がってしまうと軽く吹き飛ばされてしまう。

品質、技術レベル、モノづくりの魂、などなど日本が固有に持っている強さを地道に生かし続けていくしか、趣味の品がずっと楽しめる経済、産業環境にはならないのかもしれない。

横道にそれてしまいました。

AURO3Dは最後発のサラウンドモード。

位相差の割り振り、処理の仕方がスムーズ。

いうならば、より自然なサラウンド感が得られるものだ。

実際に検証してみた。

ブレードランナー2049、パッセンジャーズ、グリーンランドは基本4KUHDソフト。音声は全部ATMOS。

そこに同梱の2KBDは、DTSHD。

IKシアターでAURO3Dの洗礼を受けたブレードランナー2049は、3D(立体)と2KBDのスチールブック仕様だった。

このBDセットは、パッケージにAURO11.1(AURO3Dのこと)と表示されたポーランド版。

私は、これをいろいろな国から日本へ輸入しようと試みたが、結局3回全部失敗した。

2回アメリカのマーケットプレイス(つまり個人商店)と取引。現物の商品画像があるにもかかわらず、送られてきたのは通常の4KUHDセットで返品。もう一回はやり取りの中で日本へは送れない、そんな商品はない、と取引を中断されたされたのが1回。散々だった。

ところが、日本版ブレードランナー2049の2D版。これはDTSHD表示で、今のAVアンプでサラウンド指定するとAURO3Dがすんなりと設定できる。DTSHDとAURO3Dは、コンパチブルな上に、デノンマランツのシステムアップデートで、従来DTSニューラルX表示だった多チャンネルサラウンドモードが、AURO3D表示=デコードがすんなりできるようになった。

AURO3Dの音の特徴は、サラウンド再生の音場表現が、滑らかのシームレス。この感じはなかなか良い。

DTSHDもドルビーHDもそれぞれサラウンドで楽しめるが、5.1chから9.1chに(アトモス、DTS-X用に)SPセッティングを変えてあるので、これまでも上方スピーカーを生かして再生するニューラルXで再生していたのだが、サラウンド感は少し希薄だった。それがAURO3Dモード表示になった時点で、サラウンドSP間のステレオ感がよりよくなった。つまりサラウンドが滑らかになったのだ。

〈補足〉

4KUHDATMOSでの視聴が、画質に関していうと4K版の方が表現が豊かになり好ましい。

音はATMOSでも特に不満はない。ドッカンスッカンやっていると、AURO3DとATMOSの表現の違いはあまり感じなくなる。

つまり、AURO3Dだからよいわけではない、という事だ。

楽しめればよいのだ。

もちろん4Kでなく、2K版でDTSまでの音声だったら、AURO3Dデコードの方がサラウンド感はスムーズ。

ATMOSは、音の包囲感がすごい。出始めからそうだったのだが、ATMOSのトップSP が下向きなのは、音の包囲感を求めるセッティングだったから。それは今でもその通り。音が充満するなかで映画が楽しめる。これも良いね。

AURO3Dの11.1chは、9.1chに、頭の真上とセンタースピーカーの上の2本を追加するモード。

これがAURO3Dの標準最低構築システム。

ここにさらにサイドに2本を置いて、2階部分サイドの上に2本、さらにSWを前後に一本ずつの、15.2chにすると音楽、映画ともAURO3D再生を真に楽しめるSP配置となる。

ディラックライブという超低域位相補正ソフトを使うと、IKシアターのように、ブレードランナー2049の波が物体として押し寄せて来る感じを体験できるようになるだろう。(SWにウオッチドッグを2本持ってくるのが前提だが)

IKシアターでは最近新たなアプリを入手。それを5月の中旬にインストールして再調整するイベントだったらしいが、実現していればそれは壮絶!なものであっただろう。

今の私のシステムは、プレーヤーに超フラット超ワイドレンジのBMIパワーケーブルで周波数特性とダイナミックレンジを稼ぎ、AVアンプに荒々しさをもつNBSのパワーケーブルでバリバリドスンを目指す構成。

どちらかと言うとクール系に寄っているので、どっかんすっかんに少し荒々しさが欲しい。それでも、今まで聴いたことのない低域のズズズ!!!かドス!という響き(振動)は時々びっくりする。

ゴジラ-1.0の時にそれを痛感した。

まだまだサウンドチューニングが落ち着かない我AVルームでした。

〇20240527 かないまるその2

藤田恵美さんのブログに、かないまる氏の最後期についての記述がありました。

リンクのURLは開かない方が良いです。CROMEではフィッシングサイト判定が出てきます。

またYOUTUBEのURLは、くせがある方で、金井氏が好きなのであろうけれど、、、時間のある方だったら自己責任でご覧ください。

藤田恵美さんのブログ

ありがとう「かないまる」さん。: おむすび食堂 (tea-nifty.com)

藤田恵美さんの文章は、歌と同じく優しいリズムがあります。

文章に人柄が出る。これはウソではありません。言葉の一つ一つに心がふわふわ流れてくるような文章。

かないまるさんの人柄も的確に表現していて素敵です。

かないまる追悼で、改めてカモミールシリーズを聴いてみよう。

2016 2019年購入

2008 2015年購入 2010 2015年購入

2007 2007年購入 2018 2019年購入

かないまる氏が絡んでいるので、多くがSACDだ。

2015年を中心に購入している。

藤田恵美 元ル・クプル ひだまりの歌で有名

2007年にエンジニア阿部哲也氏とソニーのアンプ設計者である金井隆氏が組んで、SACDを制作。

とくダネ!で小倉がカモミールベストオーディオ(上の2007年のもの)を大絶賛して大ヒットにつながった。

カモミールベストオーディオは、当時から音の良いSACDとして有名であった。過去3作から17曲あつめて、「かないマジック」を掛けたそうだ。

改めて今のシステムで聴いてみよう。

〇20240526 訃報

元ソニーの技術者 かないまる氏が2022年7月に亡くなっていたことを今日知りました。

日経クロストレンド 風雲! 広報の日常と非日常 第138回 2022年07月14日

遠藤 眞代氏 (Doen 代表取締役)の追悼記事から引用しました。

写真当時の肩書はソニー ホームエンタテインメント&サウンド事業本部 V&A事業部 音響設計部 主幹技師(月刊「HiVi」2012年9月号より)

記事によると、2022年7月2日に亡くなったと報じている。

COVID19感染症なのかどうかは全く不明だ。

それまでは、退職しても人生を楽しむホームページ運用を続けていただけに、残念。

ソニー在職時からかないまる氏のホームページを楽しく読んでいた私。

福島のオーディオ店店頭ではほぼ見なかったソニーのアンプ、AVアンプの開発記事は面白かった。

PS3の改造記事は迫力があり、一部真似をした。

PS3をBDを含むユニバーサルプレーヤーとして高音質化、高画質化を目指した記事だった。

PS3の可能性の追求は楽しかった。

この部分の楽しみは、過去の雑記帳に書いてあります。

ある時、ソニーからソニー製品の技術的に詳しいことはあまり書くな、改造記事は好ましくない、と注意され、縮小。

その後退職してからは、ソニーの製品についての記事は削除されてしまっていた。

この数年更新してないな~と感じていた。今日リンクのページを探してみるとホームぺージ自体が無くなっていたことで、ご本人が亡くなっていたことが判明した。

謹んでお悔みを申し上げます

合掌

2022年は、2020年からのCOVID19 、2021年地震、続いて2022年地震で私自身がオーバーワークに陥っていた頃。

趣味のAV(オーディオビデオ)、模型、自転車、バイク、キャンプなど低迷時期に入ったころ。

世の中が不活性の波に押されていた時期だ。社会人も大変だったが、福島の大学生も悲惨だった。

メーカーの技術者が、ホームページなどで表舞台に登場することはまれではないか?

ましてや天下のソニー。世界初、世界最小、最軽量+高性能といった製品を矢継ぎ早に発表していた1970-1980年代の後の時代。いわゆるソニー冬の時代に、ソニーのオーディオ製品、AVアンプ、PS3などのソニー製品の高音質、高画質、高性能化に関与していたソニーの救い主のような人物だった。

日経クロストレンドにもあるように、一時代のソニーの栄華を局所的でも築いた人物であった。先に述べたように、福島ではソニーの営業・修理はやる気を無くしていて、普通のオーディオショップの店頭にソニー製品=Hiviグランプリになるような製品ですら=はなかった。

これは、ソニーが、かつて業務用AV機器で覇権を築いていた実績を、パナソニックにひっくり返された一件にも関連する。

ソニーのビデオシステムから、パナのシステム。映画も巻き込んだパナビジョンなど総合的に映像関係での地位をパナソニックに持っていかれた。

AV製品に加え、ゲームなどの家電分野、ソニー生命などの金融分野。そしてソフト分野(ソニーピクチャーズエンターテインメント)のソニー経営戦略3本柱のうち、製品(AV、ゲーム、家電)の沈み方がひどかった。

家電の製品のうち、採算の取れないPCVAIOは、早々にブランド売却。ただし、ミノルタ買収でαブランドは入手した。

ウオークマンなどの大ヒット、BETAを筆頭とする映像機器、過去栄華を誇っていた家電部門の相対的沈下。

TVもビデオもオーディオも売れなくなってしまったのだ。なぜか?

魅力的な製品開発ができない会社の仕組みになってしまったのだ。

上に書いたように、1970年代から世界初、世界最小、最軽量、高性能、など新規開発の冒険を会社の経営陣が許可しなくなったのだ。

面白い製品がない。

高性能の製品が他社から出る。

例えば映像系でソニーがリーディングカンパニーで、下位に沈んでいた松下にあっという間にひっくり返された。家庭用から業務用まで、全部パナソニックに切り替わってしまった。

おごれるものひさしからず、である。

そんな中、開発にある程度自由裁量を認められていた人物がいた。

こういうものを造れば面白いよね、と。

その人が開発に絡んだ製品はデザインも良く、映像も音も良かった。

その人物がかないまる氏だった。

少なくとも雑誌のグランプリは取った。

しかし、メーカーは製造サイドだけではすまない。営業サイドが頑張らないとモノは売れないのだ。しかし、ソニーは営業力を軽視したため、具体的に言うと、営業所を激減した。併せて修理部門も集約。これではモノが福島の店頭に並ぶことは難しい。

そんな中でソニーAV製品の最期の(?)のきらめきを演出したのがかないまる氏だったのかもしれない。(ソニーはまだ終わってはいないから)

亜流のお話だが、最近のPSゲーム機(4、5)は中途半端なのだ。

ゲーム機一つをとってもソニーが何をやりたいのかがよく伝わってこない。

ソニーのゲーム機は時代のプレーヤーだった。ゲームのみではなく、音楽、のちには映像のプレーヤーだった。

だからかないまる氏は、PS3の改造で単体のプレーヤーより良い音がするPS3を目指したのだった。

PS1 CD

PS2 DVD

PS3 BD

と、専用のプレーヤーがまだ高くて単体購入できないとき、ソニーはゲームを買うとその時代のメディアのプレーヤーがついている!と販促できたのだった。その分作れば作るほど赤字が増えるゲーム機部門になってしまったのだが、、、

PS3まではかないまる氏が絡んでいた。ゲーム開発に彼が絡むのをやめてから、すなわち。

PS4から様相が変わった。下位互換をやめたのだ。

PS3は、下位互換すなわちPS1、PS2のゲームをやれた。SACDも掛けられた(PS3初代機)

PS4は、ネット接続オンラインゲームを念頭に置いていた。みんなでするゲーム機だ。

プレイステーションネットワークという仮想世界を設定し、そのなかでVRアイドルのライブをやったりした。

でも、昭和のゲームおじさんの私は、パッケージ(ディスク)が念頭だ。

さらに不可解だったが、その時代のメディアである4KUHDの映画をPS4では見られない状態で発売した。

基本ゲームは4Kだった。

次の不可解は、4KはHDR(とBT2020)が標準のはずだったが、PS4は、PROバージョンが出るまでHDR表現は出来なかった。

この時代。YOUTUBEでは、4K、8Kなどより高精細のコンテンツを配信するようになっていた。4KUHDのメディアが出ているころに、TV、モニター、ディスプレイは4K化していたのだった。

そしてPS4PROで4KHDR対応を果たしたのにも関わらず、4KUHD映画ディスクがかからないPS4である不思議さをユーザーは何年我慢したのだろう。

PS5が万全を期して発売された2020年11月は、ディスクドライブ付きPS5であれば、4KUHDディスクが4KUHDで見られるとアナウンス。

しかし、製品が抽選とか投機で高額化などのトラブルがあり入所困難が継続した。

私が入手できたのは、2023年6月頃であった(多分)。

2023年は体調不良+家のリフォーム+AVルーム改造の年で、PS5を接続したのは2023年の終盤から2024年に入ってからの事だったと思う。

バンドルのダウンロード版GT7の期限2月〇日が迫っていたからである。やばいところだった。

かないまる氏のホームページは、当ホームページの更新の時に確認していて、最近更新がないなーと感じてはいた。

また、ソニーからコンテンツについて注意が入ったのかな?くらいにしか考えていなかった。

PS3の改造記事は、私の中では、この雑記帳の過去記事に、取り組みを記している。

かないまる氏は、最後まで人生を楽しく生きることを目指した人物でした。

末期の温浴名人※は今でも愛用しています。

※ ミネラル鉱石を箱に入れた温浴効果のある入浴補助材。

https://item.rakuten.co.jp/spa-stone/onyoku_meijin/

金井隆名で、藤田恵美をプロデュース。高音質のSACDに仕上げた。

カモミールなどを手掛けた金井(かないまる)氏。

記事情報

https://av.watch.impress.co.jp/docs/20071009/dal298.htm

など、実績多数。

お疲れさまでした。おやすみなさい。

〇20240519 5月号 その3 歌姫

・二人の歌姫

中森明菜と松田聖子

1980年代に日本の歌謡曲をけん引した歌姫二人が帰って来た。

中森明菜の公式YOUTUBEチャンネル

現在JAZZバージョン5曲がアップされて今の中森明菜の声が聴けます。

2024年新譜とはいえ1979年のリマスター

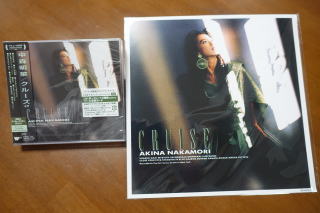

リマスターもの2枚

1991年幕張メッセライブ リマスター 1988年ベストの2023年リマスターもの。

残念ながらYOUTUBEのJAZZアレンジのアルバムはまだ発売されていない。

これらリマスターものの中で、幕張メッセライブは、最上の音質。ライブ感も十分。

クルーズは、1979年の作品。実は他のCDで昔のアルバムのCD化版を所持しているが、その音と似たアレンジ。

だめアレンジそのまま。なにがダメなのか、その理由は次の通り。

中森のウイスパ―ボイスを強調するあまり、明菜のボーカル音量を絞りすぎてBGMより3db以上小さく何を言っているのかわからない仕上げをしている点。

音質そのものは向上している。SNはおそらく良くなっているし、伴奏楽器の音質も良くなっているかもしれない。

肝心の明菜の声も綺麗に調整していると思われる。しかし、、、

音量があまりに小さすぎて何を歌っているのかわからない。それが良いのだ!とアレンジャーなりプロデューサーが決めているのだったら、(以前のレビューでも述べたが)明菜が歌いたくなるのもうなづけるのだ。

その意味では幕張メッセライブはボーカル帯域の音量は安定して(ロック調なのも効いている)いて気持ちが良い。のびのびと歌う姿が際立っている(そのようなミキシング、マスタリング)

ベストⅡは、リマスターで音は良くなっているものの、傾向的には明菜ボーカル音量が抑えられている作りなのは好きじゃない。

音は良くなっているのだろうけれど、明菜の声が聴きたい!という向きにはそぐわないかも。

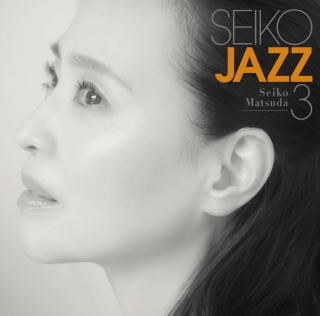

対して、1980年代アイドルの時代を共にけん引した松田聖子。

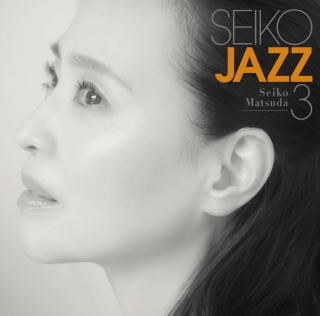

最近活動が活発化してきたという噂を聞いて確認してみた。すると、ジャズ大流行り!?

さやかショックで活動を停止してしまったと私が勝手に思っていただけだった。

2021年12月に沙也加が自殺して、2022年、2023年紅白を辞退していた松田聖子。

ところが2022年4月に新アルバムJAZZを出し、2024年2月にはJAZZ4を出していた。

松田聖子の新譜

JAZZとJAZZ2

JAZZとJAZZ2

通して聴いてみると重大なことに気づく。

スイートメモリーズがサントリーのCMソングだったころから、松田聖子の英語の発音に違和感があった。

今の評を見てみると、聖子ちゃんの発音がきれい、とか、素晴らしい歌声だ、とか。

でも、英語の心が聞こえない。発音は正しいのかもしれないけれど、言葉として伝わってこない。

桑田佳祐のなんちゃってイングリッシュの方がはるかに伝わりやすい。(個人の感想です。)

特に、JAZZ3 クラプトンのティアーズインヘブン。これはわが子を亡くした親の気持ちを切なくも歌い上げ、力強く生きていく親の心情を語る歌なのだが。 さらっと歌ってしまって、本当に、心を込めて歌っているのか!?と感じてしまう。

クラプトンの場合、初期は聴いているのも切ない、ダメダメな親なんだ俺は、、、的な歌い方だったが、後期になると力強さが出てきて立ち直って頑張っているよ、と言うメッセージソングに代わってきている。

松田聖子の場合、どちらも感じられない。きれいに発音しているだけ。心が泣いている歌い方ではない、ように聞こえてしまう。

さやかショックの大きさを感じていただけに、クラプトンのティアーズインヘブンは、泣きの聖子を見せてほしかった。(個人の感想です。)

〇20240507 5月号 その2

・ IK氏訪問

最近IK氏は、これまでの職を退職した。趣味のAVショップを開こうというのだ。趣味も高じれば店を持つ、か?

今は助走期間。

もっぱら面白アイテムを集めている。

そのメインはスピーカー。

IK氏は知る人ぞ知るオーディオシステム+シアターを構築している人物。

長い付き合いで、約40年前からの知り合いである。たまたま同じオーディオショップでアルバイトをした仲だ。

そのオーディオショップは福島にまだあるけれど、40年の間にはいろいろなことがあった。その半分くらいはこのホームページに記録してある。興味のある方は深堀してみてください。

さて、4月16日にIK氏と義弟J君がアイテム入手の帰りにおやぢのAVルームにやって来た。

たいがいIK氏がこちらに来るのは、他の用事と絡めてであるが、訪問は大変ありがたい事。

IK氏のシアターは会津にあり、「おやぢさん遊びに来てよ」と誘われるもなかなか行けるものではない。雑誌の取材や全国ハイエンド同好会、他の愛好会有志の皆さんが来るときには私も誘われることが多かった。

赤シャツがJ君。レイアウト変更で、視聴位置が未だ決まっていない、というか、御覧の通りの状態で窮屈。何とかしなければ、、、

今回は、スピーカーケーブルのカルダスビヨンドクリアを貸してもらえる手はずだったが、それはご破算。別件の下調べもかねての訪問だった。

突然フロントSPが聞こえなくなった。

突然フロントSPが聞こえなくなった。

焦りまくっていろいろ調べたが、結局RCAケーブルの接触不良、と言うか抜けかかり。

緑色に見えるカルダスG5Cが原因だった。このケーブル、ごつい重い、RCAプラグの嵌合が奥まで行かないという代物で、ケーブルにHDMIケーブルが触れるだけで接触不良を起こしやすかった。

今のシステムだと、BMIパワーケーブルの音の変化がかなり強く、一か月単位で音が変わる。

12月にセッティングした時から約半年。

現在のUX1は、ワイドレンジの権化と化し、肉感ボーカルが消えてしまった。

さてさて。解像度が上がるけれど、肉厚の唇から発せられる極上のボーカルは薄れている。

パワーケーブルをPADドミナスに戻してみようとか、プリパワーを肉感的なカルダスG5Cに戻してみようか、とか思案中。

いずれも、音が落ち着くのに数か月以上かかるから悩ましい。

お二人が来た時の試聴ディスク

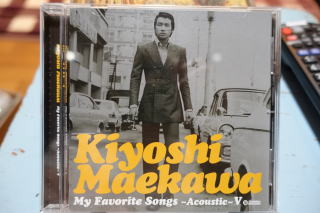

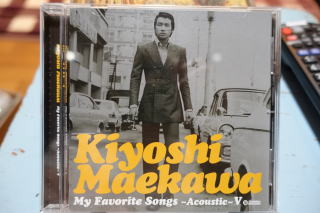

試聴アイテム。前川清。アコースティック‐V。

よいですね~。

コンポーネントが温まってなくて、それでなくても硬い音が、さらに硬くなっている状態で試聴。

それでも、前川の丁寧なブリージング。のどの回し方(こぶし)、など録音状態はすごくよくわかる。

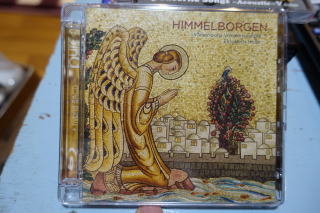

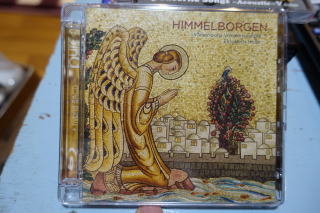

2L ヒンメルボー(r)ゲン チューブラーの聴こえ方の確認。

AURO3D 音楽用のセッティングでない、映画サラウンド用のSP配置だと、サイド側のSP音声がリアに回ってしまう。

どこで折り合いをつけるか、という事だが、IK氏は、「AURO3D用に設置したスピーカーシステム」で実験中、とのことだった。

余談です。

IK氏が実験中のSPシステムは次の通りだろうと推測。違っていたらごめんなさい。

グランドスラムが5本!。フロント×2、センター×1、リア×2。

上方のSPは、B&Wの805sig、おそらく8本?AURO3Dの2階部分に6本。3階部分に2本。

上方の6本のうち、2本はアトモス用になっているかもしれません。

SW ウオッチドッグ2本。の13.2ch構成。

これをオーディオコンピュータと私が呼んでいるストームオーディオのISPMk2でデコードし、AURO3の音楽を楽しむ。

5月18,19日あたりにAURO3D友の会の交流発表会をしているはずで、もう少しこの配置の期間があるはずなので、遊びに行かなくちゃ。

〇20240506

エイプリルフールは夢のお話。ウソ話でした。たまには、夢を語っても問題ないでしょう。

現実時間の過ぎ方がすごく早いので、このホームページの更新が全く間に合ってません。

フェイスブックには、日記として情報公開はかなりオンタイムなのですが。

少し前の出来事を書くより、今の今の話題をまず書きます。

5月号特集

1. 4KUHD ゴジラ―1.0

2. Ik氏訪問 その1 その2

3. 松田聖子と中森明菜 その他の歌謡曲

特集1

4月の末にアマゾンからゴジラ―1.0 4KUHDセットが届いた。

イベント山盛り大忙しで、5月6日なってようやくゴジラマイナスワンを見ることが出来た。

ゴジラ―1.0 ゴジラマイナスワン 4KUHD ボックスセット

豪華なセットで12000円くらい? 私は本編ディスク+メイキングくらいでOkな人なのだが、本編ディスクのみでは商売にならないので、日本の怪獣映画(アニメも)いらないもの多数の豪華セットになってしまう。

ゴジラマイナスワン 2023年 日本

総合 100 音質 95 画質 90

総合としては、怪獣特撮映画として極めて良い出来。面白いし。

音声は、アトモス。サラウンド感は十分。後述するけど音響設計が素晴らしい。

画質は、ほぼ3DCG合成ものとして、高画質。ただ、CG処理の限界が目につくので90点。

標準プレーヤーは、パイオニアLX800。LX800には、音声、画像の情報を表示する機能がない。

PS3では、転送レートとかチャンネル数とか情報表示が充実していた。わかる範囲での基礎データを記載しています。

UB90では、再生情報として、画像情報と転送レート、音声は音声情報、チャンネル数とその転送レートの表示が出せます。

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

総論

☆サウンド設計の面白さ。

特筆すべきは、終盤に終始重低音がゴゴゴゴゴゴゴゴと鳴り響いていることだ。

どこかに大型ダンプが来ているのか!?と思うくらいの重低音。

☆プロップ造形の素晴らしさ。

最終決戦、ゴジラが暴れまわり、戦後日本が持つ戦力と知恵を総動員してゴジラに最終決戦を挑む。

きれいすぎる震電はご愛敬だが、その造作は2023年現在すごいことだ。

なにしろスタッフのほとんどが円谷英二に会ったことがないのだから。当時の円谷プロにいた人物はほぼいない。1967年位で30代だったら、今80歳は超えている。

その後の東宝特撮でゼロ戦やら戦艦ミニチュアを作ったメンバーはいるかもしれない。

東宝特撮では、ミニチュアモデリングで宇宙船や宇宙ステーションを作った特撮組はあった。

その時代を20年以上過ぎての2023年。

震電は撮影用模型=プロップの実物大だ。

大型艦艇はCG。小型船は一部本物を使って合成。

ゴジラ-1.0を作り上げているのだ。

それをまとめる山崎監督はすごい人なのだな。

1960年代の円谷プロで当たり前だった、ミニチュア=小型プロップは、30年も40年もたつと作る人がモデラ―や造作職人とか美術工芸家などからのえりすぐりになるのだろうか?

ハリウッドでは、人物金の3Mを豪勢に使って特撮に用いている。継続してSF映画を作っている産業ベースの仕事になっているのだ。

対して日本では、特撮SFは肩身の狭いもの。市場が小さいとでも言うか。

そうした映画産業の中で、庵野、山崎、アニメでいえば宮崎など監督レベルになると自在にSF要素を取り入れ、SF要素の再現に尽力するのだ。

日本では、SFと言うより、妖怪、魔物、忍者、化け物、などの妖術、魔術(あまりないが)、忍術など科学ベースのお話が少なかった。でも、特撮の要素は十分にあった。

SFのSはサイエンシティフィック=科学的な、という意味。海外では、ファンタージーとは相性が良くないSF。

ただSF作家JPホーガンは、すべてのファンタジー、魔術はSFで表現できる、として、妖術魔術はすべて電磁波で起こり得ると作品を描いた一篇も存在する。

SF論はさておき、日本で特撮怪獣SFの映画をモノにするのは、才能、情熱、根性、プロ意識のなせる技。人はそれを天才と呼ぶかもしれない。

山崎監督は、そういった日本のSF特撮を映画にできた傑物なのであった。もちろん庵野監督もそう。

そういった傑物につづいて新たな傑物=怪物が日本の特撮界にゴジラのように生まれてくるのであろう、というのがシンゴジラもゴジラ-1.0も訴えているのである。

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

・ポイント

ここがすごい 以下ネタバレ研究ですので、気にする人は読み飛ばしてください。

1.製作の時間軸

シン・ゴジラの次作にはなるが、敢えて時間軸を過去に変えている。

1954年の第一作ゴジラは、1954年3月ビキニ環礁での核実験の放射性物質を受けた第五福竜丸事件を下敷きとしている。

東宝映画社として、脚本香川、特撮監督に公職追放されていた円谷英二を抜擢。日本の特撮映画を世に知らしめる映画となった。

マイナスワンは、1954年から1945年の第二次世界大戦の敗戦までさかのぼる。

1946年アメリカの核実験によって、古代生物が変化し(体長15mの古代恐竜から50m)アメリカ艦船を破壊しながら日本へと向かう怪物の物語に設定。

2.設定の妙

・怪物

敢えて怪獣と言う呼び名を使わず怪物と劇中で呼ぶことにしてある。

この辺が、初めてその異形の化け物に接触する人間の様を描く妙味となる。シン・ウルトラマンも1stゴジラも初めてその姿に触れる人間の姿が「面白い」のだ。ここの部分が分からないと、映画の楽しみは半減する。

大戸島で呉爾羅という魔物の伝説がある設定は、ゴジラ映画に通底したありようだ。

・兵器

大戦時の実際兵器を今の3DCG技術でスクリーンに生き返らせる。

リアルとうそ(特撮)を巧妙に混ぜ合わせて、映画になるほど感・説得力を持たせる。

・世情

世の中の構造も、敗戦国日本と、戦勝国アメリカ、ソ連、他アジア諸国の関係をリアルに設定した。

アメリカは、核爆弾をものにしている。それでゴジラをやっつければよい、という考えはそれでなくなる。米ソの戦後構造が、両大国の軍事力を使わず、敗戦国が持っている戦力、兵器、そして人材・組織で戦わねばならないと設定。

この設定の妙が理解できないと、映画の楽しみは、無くなる。

つまり、こうすればよいじゃん、ということができない世界で、日本人はどうやって、異形、パワーの塊、抗することができない圧倒的力に対し戦っていくのか。守るべき人のために、戦争を放棄した憲法を持つ(もたされた)日本が、どうやって戦うのか?

これが山崎貴監督・脚本のすごいところで、面白いところで、見所なのである。

3.特撮技術

VFXという名前になっているが、要するに特殊撮影。特撮。

円谷英二以来の特撮は、以前はミニチュア合成。オプチカルプリンターによるはめ込み合成。

リアル着ぐるみの怪獣。破壊される精巧なミニチュア。

これらを今はCGで表現する。そのレベルがかなり高いのだ。

戦隊もの(東映)時代から、なんちゃって合成。爆発・爆風・爆光の合成とかに密度のない光学orアニメCGの特撮。

それらTVレベルの時代から、ピクサー級の空気感を表現できるCG技術への向上が、日本でも特撮の山崎貴氏を含めて発展昇華してきた日本の3DCG技術。

見た目=ビジュアルの特撮だからVFXと呼ぶらしい。

3DCGのポイントは、重さの表現である。

いかに表面(テクスチャ―)の表現が向上し、金属、水、の表現が格段に良くなっても、あくまでデジタルな架空の物体表現であり、質量(重さ)の表現には至っていないのが実情。

その点、ミニチュアは、ミニチュアと言ってもリアルに存在するモノの質量を伴っている。

爆発するときの火薬、火花。はじけ飛ぶパーツ。爆煙。これらは質量を伴っているので、ミニチュアと分かっていつつも迫力満点だったわけだ。

例えば、サンダーバート(ITC)、円谷の特撮怪獣・ウルトラシリーズなど。

山崎貴氏監督の映画は、

アルキメデスの大戦(2019年三田紀房架空戦記)

鎌倉物語(2017西岸良平)

寄生獣(2014)

永遠のゼロ(2013年百田尚樹)

スペースバトルシップヤマト(2010キムタク実写版ヤマト)

フレンズもののけ島のナキ(2010 3DCGアニメ)

3丁目の夕日(2005西岸良平)

リターナー(2002)

ジュブナイル(2000)

山崎氏は、各作品で特撮を使って、その技術を向上させてきたすごい人物なのであった。

ここでは取り上げないが、それぞれの映画一篇ごとにスレッドが立ってしまう映画ばかり。

特筆すべきは、永遠のゼロの「赤城」。アルキメデスの大戦の「大和」。キムタク宇宙戦艦ヤマトの3DCGアニメの「ヤマト」と「宇宙艦隊決戦」の3DCG表現。

これらは日本映画史上に残る傑作特撮だ。

映画のドラマ部分はさておき、その兵器(戦艦、艦艇、宇宙艦艇、戦車、飛行機)表現・再現に対する愛情がけた違いにすごい。

ミニチュアにできないことを3DCGでやる!ここに山崎貴監督の凄さがある。

従来の日本の特撮の妙である実物(人間、機械)を、特撮にはめ込む。

山崎監督のここがすごいところ。

リアル部分を使うので、重量感(質量感)が生まれるのだ。これを全部3DCGにしてしまうと、途端に重さ(生命)がなくなる。ただのアニメーションになってしまう。

マイナスワンの特撮にはメイキングによると、一部又は全部の模型を作る。

例えば、震電のコクピット周辺。機体前部。ゼロ戦多分52型の全体模型。

大きくなると、桟橋の人々が立っている足元突堤の造形。掃海艇の上部。艦艇の甲板の一部。などなど。

模型と言えども実物の持つ質量が、合成したときにリアル感が生まれる。

合成が、3DCG技術の妙で、実写部との境目がほぼ分からない。これもポイント高し。

震電は胴体コクピット部(前部)実大模型(プロップ)を作って、全周スクリーンに空を投影、プロップを人力で動かして撮影するというアナログを生かしている。

コクピットの外の風景の光が、コクピット、パイロットに反射して、3DCGでは作り得ない光の乱舞をものにしている。

機体が傾くと、パイロットの顔の筋肉が重力に引かれて変形する。その他のものも同様。

こういった昔ながらの特撮造形(最近ハリウッドでもやってはいるけれども)が、作品に重量感を付加して作品自体を高めているのだ。

3DCGは、クリエーターが作った部分までしか再生しない。

ミニチュアでも、プロップ(モックアップ)でもリアルに存在するモノの被写体としての見え方と、CGでの見え方は、クリエーターが動きとして流す場面では、詳細が消失してぼおーっとした絵になる。描かれていない(端折った)部分をいくら凝視しても詳細が絶対に見えない。存在しないから。

これが私が3DCGが嫌いな理由。

例えばアバター。生物として生殖し子孫を残すのであれば、その器官があるはず。

例えば人間でいうところの性器。人間であれば一般映画であればモヤモヤモザイク修正などが発生するところ。エイリアンであればその表現に関係ない。

アバターは股間の表現は、なし。B地区もなかったはず。その分リアル感が半減する。

スカーレットヨハンソン主演エイリアン侵略モノ「アンダーザスキン」では、美女をマネマネして男ホイホイで人間を消化しちゃうエイリアンの話。

外皮を被ったホイホイ役のスカヨハが人間愛にめざめチョメチョメしようとするも、自分の股間に女性の器官=穴がない!、と言う現実に気がついちゃうおち。

日本版ではその股間にもやもやが(何もないのに)入る。外盤では、つるっとマネキン人形のようになにもない股間が写る。

これは、実写だからわかる。この映画を3DCGにしたとすると途端に作品のレベルが面白いからつまらないに変化するだろう。

アバター2では、B地区の表現がしっかりされるようになって感心した。

エヴァンゲリオンでさえ綾波のB地区は庵野監督の趣味でちゃんとリアルに描かれている。

描かないという姿勢は好きではない。あるものは描いて何が悪い、と。(私が想像するに)

さて、マイナスワンに戻ろう。

シン・ゴジラに続いてフルCGのゴジラである。山崎ゴジラは、完成状態Gで熱線を吐くとき、背びれのしっぽの方からひれがカチカチと隆起する。おもちゃギミック。賛否はあるのだろうけれど、商品としてゴジラをとらえると、こういったギミックは、約束事でOK。

ウルトラマンのカラータイマーや、スペシウム光線発射時のポーズ、仮面ライダーの変身ベルトや変身ポーズと同じ。

子供、いやいまや大人もこういったギミック、決めポーズは大好きなのだ。

背びれの動きに本来は意味はないのだが、後ろからカチ!カチッ!と決まっていくのは熱線発射タイマーみたいでカッコ良い。

シン・ゴジラで熱線がビーム兵器のように収束エネルギーで表現されるように、マイナスワンGも直線エネルギー放射で、かつ着弾点では核爆発のエネルギーを放出する。

核爆弾の恐ろしさを持つ怪物、という事を強調するわけだ。

かつ、そのエネルギーで自身をも傷つけ、連射ができない。再生を必要とする自己破壊兵器なのだった。

さて、米ソの核爆弾はあてにならない。アメリカからは、自分で解決してね、と突き放される。

戦争放棄、軍備非保持の憲法を押し付けられた日本に、何ができるか、というところがこの映画の面白いところ。

架空ではない、リアルの兵器を持ってくるのが山崎流。ただ動かし方は、現代のCGによるものだ。

ここがミニチュアではできないところをCGでやる山崎監督の手腕の見せ所。

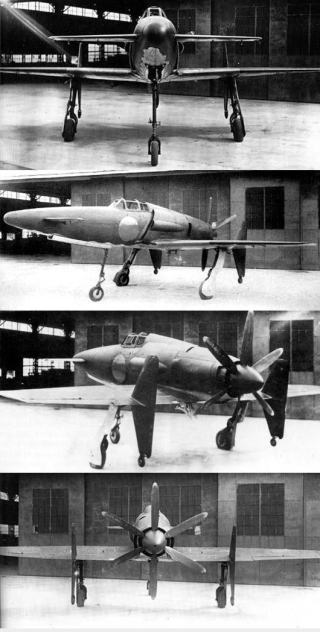

四式中戦車

震電

重巡高雄 戦後賠償艦としてシンガポールに接収。

掃海艇

駆逐艦 「雪風」「響」「夕風」「欅」(WIKI先生より)

以下それぞれの画像を見てみる。いかに山崎監督がCG再現に苦労したかわかる。

4式中戦車 中戦車ではあるが、97式に比べれば、重戦車と言って良いと私は思う。

この上に5式中戦車があり、重戦車の区分けはもっと重い戦車用か?

4式戦車は75mm砲。終戦までに少なくとも2両が完成。最大12両完成のうわさがある。一両はアメリカに送られ、もう一両は浜名湖の猪鼻湖に沈められたとされたが、近年の調査ではそこにある確証はない、とされている。

ファインモールドの量産型は、図面のみ存在している量産型のモデル化だ。

5式戦車は75mm砲自動装てん装置付き+37mm砲装備予定だった。5式戦車は終戦までに試作車1両が完成したのみであった。

戦後、離陸失敗の損害を改修した時の写真。米兵と一緒。

震電試作1号機。

これは実際に飛んだ機体。尻もち用の補助輪が尾翼下に装備されている。

離陸時機首を上げるとプロペラが地面についてしまった。これを防ぐために改修された。

重巡洋艦 高雄 デザインが秀逸。艦橋デザインは戦艦大和に匹敵する美しさ。

実際の高雄は1932年5月竣工、1946年10月イギリス軍により自沈処理された。

駆逐艦 雪風 大和の特攻に随伴するものの終戦まで動作状態で生き残った「幸運艦」として有名

戦後、服員艦として活躍。1947年台湾に賠償艦として引き渡された。艦名は接1号から丹陽に替えられた。

その後も活躍するも老朽化で1970年に台湾で解体された。

現実世界の兵器の状況(リアル)を巧妙にマイナスワンの世界に持ちこんでリアル感を作り上げたのだ。

ほんの少しの本当(リアル)を入れればウソも本当に見えてくるものだ。

3.ドラマ部

キャスト もはや名優の域に達している神木隆之介。

アニメの声優で頭角を現し、ドラマ実演でも名演技を披露している傑物。

対する軍人佐々木蔵之介、ブレーン吉岡秀隆(どうしても寅さんが、、、)、エンジニア青木崇高(カンジヤしほりと漫才のドラマをやっていたのが強烈印象)、今どきの若者山田裕貴ががっちり脇を固める。

リアル出産後、本作で日本のお母ちゃん代表を演じる安藤サクラ。

主人公と同居する美人に浜辺美波。

安藤サクラの名演の前に、浜辺はその美しさを持て余してしまい、山崎監督は、浜辺の描き方を深入りしない演出でやってしまった。もっと生きるためのどろどろの部分を写した方がより説得力のあるドラマに仕上がったろう。

神木は、特攻作戦で、永遠のゼロで生き残ったパイロットを演じた。生き残ることが第一だった。

ところが、愛すべき浜辺が出来たことで、ゴジラ特攻で死すら厭わない気持ちになった。

このあたりの流れが、浜辺のどろどろを描くことによりかなり強くなったはずと思う。浜辺を守りたい(ゴジラ特攻の時には死んでいると思われていたのだが、、、)と言う思いが、戦争の特攻は逃げても、ゴジラ特攻はする!という心の変化をより深く描けたのではないか。

浜辺は、不可侵の美しさで、ゴジラの核爆発の熱風に吹き飛ばされても、エヴァの綾波くらいのケガで納めてしまった。

確かに、庵野監督も美女は汚さなかったな~。我々世代は、UFOのガブリエルドレイクや、ウルトラ警備隊のひし美ゆり子、宇宙戦艦ヤマトの森雪にガツンとやられた世代なので、彼女たちは汚せないのだな、きっと。